- +1

要讓文創熱變成文物熱,快去考古現場慢直播

考古發掘總給人一種生人勿進的感覺,可這是錯覺。

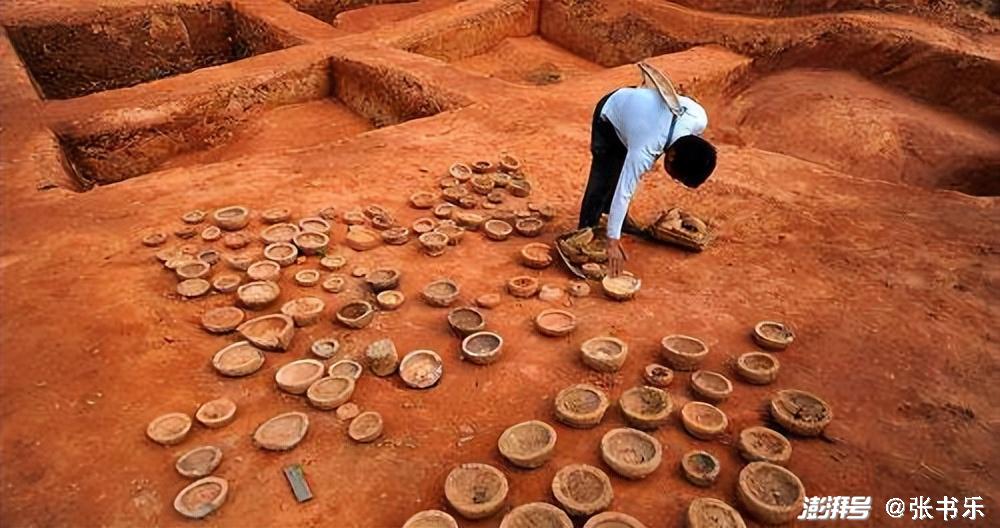

媒體報道稱,近日,醴陵窯管理所考古人員在左權鎮永興村石坑組易家山西北坡發現一處窯址。

通過對比分析,初步判斷該窯址的建造年代為東漢中晚期,距今約1900年。

有考古發現,無論大小,都是株洲的年度喜事。但如何讓新聞不止“半月談”,而變成街談巷議的保鮮品呢?

恰好《半月談》也在7月發文稱“借助文博文創的新形式,文物正在煥發新的生機”。

結果一個名為#文創熱怎樣轉化為文物熱#的話題立刻登上了微博熱搜,足見這一課題既是眾望所歸,卻也眾口難調。

一定要文創嗎?

株洲的東漢窯址,不大可能同步出品“聯名款”文創,但如果換一個思路,不用工業制成品,而是讓文物出土的更有創意呢?

此處可以有直播,而且可以時髦點,弄個慢直播。

就和最近在寧波火爆起來的全景式白鷺全球慢直播平臺一樣,讓公眾零距離觀看考古挖掘現場。

事實上,2020年疫情爆發時全民“云監工”雷神山、火神山,不也是如此這般嘛。

或許有人會說,白鷺是生態風光,有觀鳥愛好者群體跟隨。

雷神山、火神山是時事熱點,更有無數“在家營業”的國人投入流量。

一個1900年的東漢窯址,一群專業的考古隊員,一連串專業到行業人看不懂的動作和許久看不到、看到也不甚好看的陶瓷碎片,實在很難吊起受眾的胃口。

此處又或許可以參考下三星堆考古發掘,盡管株洲的窯址和三星堆遠非一個量級。

可三星堆在發掘8號坑時的“探索節目”里卻并未恃寵而驕,反而用創意來吸引更多的“火力”,彼時即有媒體報道稱:

“潯陽江頭夜送客,楓葉荻花秋瑟瑟。”走進三星堆遺址8號坑的考古發掘現場時,發現北大考古發掘團隊的隊員們一邊跪在坑底清理填土,一邊你一句、我一句的接龍背詩。

這樣的場景,是否非常有直播感,是否有一種讓人在考古現場參加中國詩詞大會之感。

無怪乎在2021年8號坑試水之后,2022年6月的新一輪三星堆考古挖掘就開始用直播的方式解鎖更多考古新姿勢:神像殘部合體再分離、拆盲盒式清理、裸眼3D直擊文物出土瞬間……

結果,千萬人圍觀、過億流量涌入,博物館游客增長翻番,就這么讓可遠觀不可褻玩焉的珍貴文物變成了“身邊事”。

有沒有可能也讓東漢窯址也試水一把,直播不好做,用短視頻讓“國寶會說話”也行,或許腦洞之下還可以想到更多,拭目以待。

刊載于《株洲日報》2022年7月13日“天臺時評”專欄,刊載時有刪節

作者 張書樂,人民網、人民郵電報專欄作者,互聯網、游戲產業資深評論人

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司