- +1

“有治人,無治法”:乾隆帝如何處理寵臣李侍堯貪腐案

一

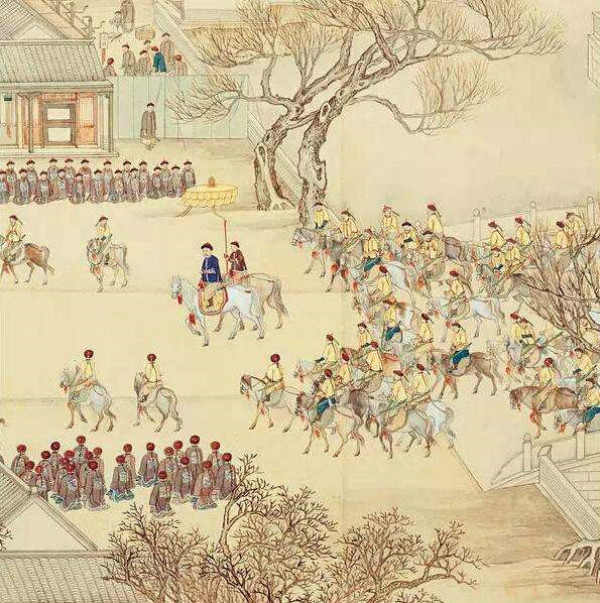

公元1780年,清乾隆四十五年,大清皇帝七十歲整壽。從黃歷翻到這一年開始,乾隆皇帝的心情就很是不錯,滿心期待著自己古稀萬壽之日的到來。正月十五一過,他就帶隊浩浩蕩蕩地離開北京,開始他的第五次南巡。然而,路上發生的一件事,卻讓他的好心情大打折扣,由此引發的事件也很值得今人深思。

二月初,新上任的奉天府尹海寧按慣例在赴任前來拜見皇帝。這種本來沒有實質性意義的接見,卻因為海寧突然擲出的一堆實質性問題變得意味深長。

調任奉天府尹之前,海寧是云南糧儲道,頂頭上司是云貴總督李侍堯。見到乾隆帝,海寧像個逃出生天的幸存者一般,痛快淋漓地向皇帝傾述李侍堯對其下屬官員們的殘酷壓迫。總結起來,李侍堯在任期間,以為皇帝采辦貢品為名,勒索云貴地方官員白銀一萬六千余兩;由于修繕自家房屋,又勒索地方官白銀一萬余兩。

海寧好不容易說完,瞥了一眼站在皇帝身邊的軍機大臣和珅,和珅隱秘地給了他一個贊許的眼神。

朝廷里都知道李侍堯不待見和珅,作為乾隆朝老資格封疆大吏的代表人物,他非常看不起這個突然躥紅的小字輩。在出任云貴總督之前,李侍堯曾經短暫地留在北京做過一段時間的軍機大臣,在軍機處上班時,他時常出言攻擊和珅,絲毫不掩飾對和珅的蔑視。和珅豈是忍氣吞聲之輩?在和海寧的私下交談中,和珅摸到了李侍堯的小辮子,于是,鼓動海寧出面告發李侍堯。海寧告完狀,拿了和珅的銀子就去奉天赴任了,他的戲份到此結束。

二

利用海寧這個投射器,和珅把一個難題扔到皇帝面前:要不要處理李侍堯?

李侍堯是皇帝的心頭肉。從二十五年前外派廣州將軍至今,他兩次出任兩廣總督,主持起草過清王朝、也是中國史上第一部全面管制外商的正式章程《防范外夷條例》。中間當過幾年湖廣總督,升任軍機大臣后,又前往昆明任云貴總督,負責處理緊張的中緬邊境問題,事后繼續在云南辦差三年。乾隆帝評價李侍堯:在總督中最出色。等于說他是大清朝精英中的精英。

李侍堯辦事能干且乖巧。二十多年間已經先后為皇帝私人進貢一百二十余次。與旁人的貢品不同,奴才出身的李侍堯非常了解皇帝對物質享受的品味(農家樂品味)。他進貢的東西總能撓到皇帝的心尖,使得皇帝一邊說什么“進奉一節,最為吏治之害”,三令五申禁止地方上供,一邊又多次密示李侍堯多給他在外面帶點東西送來,“嗣后似此樣好得(的),多覓幾件,再有此大而好者,亦覓幾件,不必惜價。如覓得時,于端陽貢進幾樣來”。

李侍堯還有個弟弟叫李奉堯,時任江南提督。前幾天,他哥哥派下屬陳連升來給皇上進貢,那人順便也來拜望隨駕南巡的李奉堯。李奉堯正站在一處人多的地方,看見陳連升向他走過來,膝蓋已經開始彎曲,馬上要向他下跪請安了。若在平時,李奉堯對此習以為常。但是此時正值接駕的關鍵時刻,他急切地向陳連升擺手示意。陳連升雖然看見了,可是要把已經彎下去的膝蓋再直起來,這需要極大的肌肉力量,他奮力往上彈了一下,但還是撲通一聲跪下去了,而且跪得前所未有地結實。

這一幕被乾隆帝看見了。一向以為跪拜之禮只適用于君臣之間的他,心里很不是滋味。乾隆帝看到這一幕時微妙的表情,被一旁的和珅讀懂了,于是他抓住海寧見駕的機會,向李侍堯發動進攻。

帝國皇帝喜歡誰,才會敲打誰,不喜歡的話,直接扔掉就好了,還敲個什么勁?于是,乾隆帝接下海寧舉報的這件案子,決定好好敲打一下李侍堯,好讓他更好地辦差。被皇帝以欽差大臣的名義派往云南辦案的不是別人,正是李侍堯的死敵和珅。一場司法大案即將開始。

三

本案舉報人是奉天府尹海寧;接受指控、決定立案的是皇帝本人;執行偵查的是軍機大臣、戶部侍郎、代表皇帝名義辦事的和珅。那么問題來了,并稱“三法司”的刑部、都察院、大理寺等司法機構干什么去了?如果皇帝不接受海寧的指控,他們是否有權啟動法律程序,辦了李侍堯這個貪官?

他們名義上有,實際上卻根本辦不到。按清王朝法律規定,這種案件該由都察院負責。都察院與六部平級,職責相當于監察部門,專管糾辦官員違法行為,分央地兩部分。在中央,左僉都御史為都察院最高長官,下轄“六科”、“十五道”,“六科”監察六部,“十五道”監察各地,但并不派駐地方。在地方,專職監察的是提刑按察使,排位在總督、巡撫和布政使之后,各地巡撫往往有都察院右副都御史兼銜,而與中央的左僉都御史平級的右僉都御史、清王朝地方監察系統的領導人,則按慣例也作為兼銜白送給各位總督大人。

中央監察系統沒有派駐地方的機構與人員,聊勝于無;地方監察系統由被監察者擔任或受被監察者領導,無能為力。如果皇帝本人不啟動監察權,清王朝的監察系統,也就算是癱瘓了。

公元1780年,乾隆四十五年三月。當和珅以迅雷不及掩耳之勢來到昆明云貴總督府門前時,云貴總督、右僉都御史、云貴兩省最高監察官李侍堯還不知道發生了什么,就被和珅收繳了印信,關押起來。

李侍堯案件并不復雜,因為海寧舉報的兩條的問題很具體,和珅很快就集齊證據予以證實:李侍堯坐實的涉案金額為三萬六千余兩。這說出來都沒人信。李侍堯外派當官二十多年,已為皇帝私人進貢一百二十余次,每次都出手闊綽,隨便算上幾次進貢的價值就夠這個數了。

和珅雖然不是清王朝的專業司法人員,但他很清楚清王朝的法律習慣。對于本案,即使他想弄死李侍堯,也得堅持清王朝法律中“就案辦案”的規則。

清史專家郭成康先生指出:在督撫貪贓案件的查辦上,查辦誰不查辦誰,查辦哪些情節,官僚機器是完全處在皇帝的掌控下,辦案不得有疏漏,也不準波累遷延。也就是說,皇帝要你查什么就只查什么,別的事情不準管,辦案人員沒有主動權。況且,三萬余兩白銀的涉案金額,也足以讓和珅終結李侍堯政治生命了。

四

和珅下一步要做的是根據律法,給李侍堯擬一個罪名和相應的懲罰。注意,是“擬”不是“定”,作為代表皇帝的欽差,而不是獨立的司法人員,和珅只有建議權,沒有決定權。

在清朝的法律中,有三種罪名可以分別對應今天的貪污罪與受賄罪:“監守盜”相當于貪污罪,“枉法贓(因具體事項受賄)”與“不枉法贓(無具體事項受賄)”相當于受賄罪。李侍堯所坐實的罪名屬于受賄而非貪污,但因為受賄罪在清朝法律的規定量刑中,并沒有可論死的條文。而貪污罪中則明文規定:“凡侵盜倉庫錢糧入己,數在一千兩以上者,斬監候。”和珅援引這條法律,建議處李侍堯以“斬監候”,也就是死緩。

在罪行與罪名上的移花接木,倒不是和珅的獨創,當時大多數貪官都死在這一條法律上,不管他的行為是否的確符合這條法律的規定。為了表現辦案人員自身對貪污行為的深惡痛絕,辦案人員的建議上還會加上“請即行正法”的鏗鏘語句,建議超越法律條款,提高量刑。和珅卻沒有這么做。終結對手的政治生命已經足夠,此后是否要再進一步,該是皇帝的事。他很聰明地為皇帝留下了回旋余地。

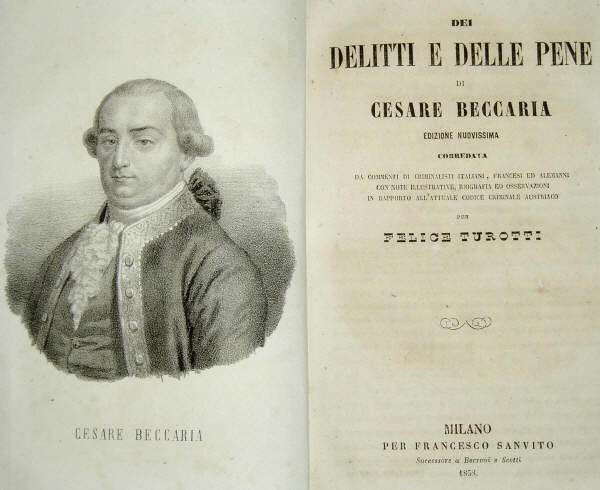

在李侍堯被查辦的公元1780年。地球的另一端,意大利法學家貝卡利亞四十二歲,他的代表作《論犯罪與刑罰》早已問世,已經成為西方大陸法系的必讀經典。在該書中,他指出:只有法律才能為犯罪規定刑罰。法國大革命后頒布的《人權宣言》第八條規定:不依據犯罪行為前制定且頒布并付諸實施的法律,不得處罰任何人。

這些話是“罪刑法定”刑法原則較早的明確闡釋。如今罪刑法定原則的基本含義是:法無明文規定不為罪。也就是說,如果需要懲處違反正義的行為,那么就先要有相應的法律規定,而不是把現有法律東拉西扯地滿足個案的需要。

法律自有其尊嚴,不應該像件不遮體的破爛衣裳似的被扯來扯去。但在皇權專制下的中國,扯了也就扯了,沒什么辦法。在本案中,沒人會同情李侍堯,甚至有一大波人為和珅叫好。

五

接到和珅從云南發來的案情報告和量刑建議文書,乾隆帝佯作驚詫:“侍堯身為大學士,歷任總督,負恩妄索,朕夢想不到,奪官,逮詣京師。”

西南政法大學學者杜斌先生指出:清代司法實行“逐級審轉復核制”,一審終審的情況并不多見,因此即使是欽獄大案的督撫貪贓案件,皇帝也很少直接核準初審擬罪,而是交諸“三法司會審”乃至“九卿會審”程序復審。

到了復審環節,刑部、都察院和大理寺——清王朝正兒八經的司法機構——終于有機會正式露面。可這一次,乾隆帝卻跳過三法司會審的環節,將李侍堯案的復審直接升格為“九卿會審”,也就是三法司要聯合六部尚書、侍郎、右副都御史、通政副使、大理寺少卿等幾乎所有在京高官四五十人一起來復審。司法系統好不容易有機會發揮點作用,卻也不過是個配角。

乾隆帝嘴上說本案事關重大,應該慎重定刑,而實際上是想在一個更大的范圍里暗地尋找支持,保住李侍堯。不成想李侍堯做事過于高調,人品實在太差,大家都對他深惡痛絕。九卿會審的結果是,建議皇帝將斬監候升級為斬立決。

這下乾隆帝尷尬了,慣常的法律程序被他一步到位地走完了,卻沒有得到他想要的結果。九卿會審之后就該由他定案了,要保住奴才李侍堯,他就得否決九卿會審的建議,而否決需要一個說得過去的理由,總不能直說沒有李侍堯就沒人給他奉上貼心貢品之類的大實話吧。乾隆帝還是得扭扭捏捏地在法律程序上做文章,如果現有的程序幫不上忙,那么就弄一個新的程序出來。

公元1780年,乾隆四十五年五月七日,皇帝發文各省總督、巡撫,將李侍堯案相關卷宗下發給他們閱看,命令他們給出對李侍堯的定刑建議。這種史無前例的“各省督撫定讞具題”的特別法律程序,以看似頗有些法理意味的方法來實現枉法的目的,不能不說乾隆帝確實很聰明。

不過,李侍堯真是不爭氣。為了保全他,皇帝都做到這個地步了,卻還是幾乎無人替他說話,陜甘總督、湖廣總督、江蘇巡撫、湖北巡撫、陜西巡撫,還包括他的下屬貴州巡撫都認為九卿會審的結果是對的,請皇上批準執行。直隸總督、四川總督、代理云貴總督、東河總督、漕運總督、山東巡撫、江西巡撫、廣西巡撫、代理云南巡撫這波人更狠,請求乾隆帝繼續深挖李侍堯的其他罪狀,讓他死得更慘些。

這可把乾隆帝給急壞了,李侍堯你是怎么做人的?直到安徽巡撫閔鶚元的建議到來,皇帝才松了一口氣,總算有人明白朕的意思了。閔鶚元為李侍堯說情,說他是皇上的好奴才,辦事能干,適用于清王朝法律中“八議”的從寬量刑辦法。

公元1780年,乾隆四十五年十月初三,本年秋后處決人犯的時日已過。皇帝才佯作語重心長地發布了關于李侍堯案的意見:“是李侍堯一生功罪原屬眾所共知,諸臣中既有仍請從寬者(僅閔鶚元一人),則罪疑惟輕,朕亦不肯為己甚之事。今年雖過,停勾至明年朝審時。九卿自必擬以情實,朕亦斷不能曲法姑容,是今雖稍系從寬,實非量與末減。李侍堯著而應斬監候,秋后處決,余照大學士九卿原擬!”

既然有“這么多”人為李侍堯求情,朕也就不再堅持了,今年處決犯人的時限已過,朕就暫時放他一馬,明年再議,如果明年大家還是覺得他該死,那么再行處死。現在,他的判決暫定斬監候,等明年秋后處決吧。

這下子大家徹底明白皇帝的意思了。負責辦案的聰明人和珅看到得更多,只要自己也能像李侍堯一樣博得皇帝的疼愛,哪怕捅了再大的簍子,皇帝都會想盡辦法保護自己。

六

第二年,皇帝壓根沒提什么再議李侍堯罪狀的事情。皇帝不提,司法系統也沒有任何主動權,這件事就這么算了。這一年甘肅爆發“塌方式”腐敗窩案,上至巡撫王亶望,下至幾乎全省知縣全部涉案。乾隆帝震怒異常,被他派往甘肅查案的人,正是他最喜歡的奴才李侍堯。臨行前,皇帝終于摘去了他的死囚頭銜,還給了他三品官的頂戴花翎,代理陜甘總督,前往甘肅查辦王亶望。

辦案結束之后,三品頂戴換成了總督該有的一品,李侍堯又回到了案發前的高度。此時,他死而復生后的第一批貢品也送到了皇宮,乾隆帝樂不可支。

公元1784年,在鎮壓甘肅回族起義時,李侍堯再次被人舉報玩忽職守,乾隆帝也再次啟動司法程序來敲打他,九卿會審給李侍堯定了個斬立決,而乾隆帝這次則直接將其改為斬監候,用同樣的手段,把李侍堯撈了回來。李侍堯一年后復出,任戶部尚書。此后又先后擔任湖廣總督、閩浙總督。

公元1788年,李侍堯死,他的進貢次數最終定格為155次,進貢物品共計2413種,其總數和總價值難以估量。僅以其就任兩廣總督三年間的進貢來看,就花費黃金1213兩,白銀41800余兩。這還只是賬面上的數字,并不包括李侍堯吃掉的回扣、差價和向下屬勒索所得。這些金銀,哪點不是民脂民膏?

可惜,先賢荀子早就說過:有治人,無治法。古代中國的治理,歸根結底靠的是人、皇權,而不是靠法律、法權。皇權的存在遮天蔽日,包括法權在內的其他一切權力,若與之發生沖突,都將不復存在。

這是教訓,不是經驗。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司