- +1

飛盤、露營、觀鳥……當年輕人開始“報復性出門” | 湃客Talk

露營風頭正盛,一系列小眾戶外運動在疫情下又開始刷屏,騎行、槳板、腰旗橄欖球……但最火的還要屬飛盤。

飛盤這項運動到底有什么迷人之處?從露營到飛盤,為什么都在這兩年火了起來?當都市年輕人開始擁抱戶外,是否意味著“宅”不再是趨勢?未來,我們的生活方式又會受到怎樣的影響?

夏天到了,向往戶外的心也開始躁動起來。本期湃客Talk邀請到新周刊 · 硬核讀書會編輯蕭奉,和視頻博主、飛盤玩家、北京WHATEVER運動俱樂部主理人@·阿苗· ,一起聊聊戶外的魅力。

我們之前一直都是自己玩飛盤,慢慢有了一支隊伍。到今年春天,才開始正式辦一個俱樂部,趕上了大家都很喜歡玩飛盤的時候,一開始就引起很好的反響,很多用戶跟我們一起玩。

我最開始接觸到飛盤是在一次露營的時候,當時跟一些上海的朋友一起去河北,他們帶了飛盤來,我們就簡單地玩了一下,我說“這個好有趣”。因為之前都是在朋友圈等社交媒體上看到大家分享,自己沒有真的玩過。后來回北京之后,我跟朋友們正好也組織了一場活動,就一下感受到了“狗的快樂”。

阿苗在飛盤場上。圖片來自受訪者

其實飛盤有點類似于橄欖球和籃球的結合,也有一些足球的元素在里面,它更像是一個各項運動的結合體。

飛盤的起源其實是一些美國的學生丟披薩盒玩。那些規則我覺得是一個約定俗成的東西,因為飛盤場是沒有教練的,飛盤也沒有進入一些正規的賽事,我們遵循的就是飛盤協會定的“極限飛盤”規則。很多人會覺得飛盤跟腰旗橄欖球有點像,就是大家這樣跑,達陣得分。

1986年8月30日,美國華盛頓,為了創造空中飛盤數量最多的世界紀錄,1521名參與者在第十屆(美國)全國飛盤節上向天空投擲飛盤。圖片來自CFP

我剛剛說的“極限飛盤”,也叫“團隊飛盤”。它是依據場地大小,“4V4”“5V5”“6v6”等等比賽都可以,當然一支隊伍還是至少要有四個人,需要人多一點。如果你就兩個人,那就傳接盤好了。或者想玩簡單一點的,像“躲避飛盤”,有點類似于我們小時候玩的丟沙包。另外還會有“飛盤高爾夫”,又叫“擲準飛盤”這些,種類很多,玩法也很多。

我在廣州這邊,可能不像在北京、上海,對今年的“戶外熱”沒有特別強烈的感覺,因為這里一直都是戶外運動比較多的一個地方。

我平時主要的戶外運動就是觀鳥,為了觀鳥可能會去爬山,去一些濕地公園等。一直都有人問,“鳥你到處都可以看到,有什么好看的?”我總結了一下,就是“鳥是真的很好看”。不知道大家有沒有在網上看到一些拍鳥達人分享的照片,其實鳥的羽毛非常漂亮,有不同的顏色,同一種鳥在不同季節、不同階段也有不同的顏色。

鴛鴦在樹上吃漿果。圖片來自CFP

還有很特別的一點是,鳥是一種非常干凈的動物。我們平時看到的貓、狗,還有一些在動物園能看到的有蹄類動物,它們會用自己的糞便和尿液去標記自己的領地,或者釋放一些信號。但大部分鳥都是非常愛干凈的,你能看到鳥到溪水、河水里洗澡,每天靜靜地打理自己的羽毛。

其實鳥類很常見,但這恰恰是我想要觀鳥的一個原因。因為在中國的生態環境里,你想看到很多其他野生動物其實沒有那么容易,但鳥是你抬頭就能看見的。

另外還有一個學術上的原因是,我們的進化論其實是從觀鳥開始的。達爾文跟華萊士到東南亞收集鳥類,發現同一種鳥在不同的地方有不同的特征,就得出了物種進化的發現。18世紀中期以前,收集、烹飪、打獵,是人對待鳥類最主要的方式。18世紀中期以后,就產生了現代意義上的觀鳥。

英國博物學家吉爾伯特?懷特退休以后,回到自己的村子里,觀察小鳥長什么樣子,有什么習性。他詳細地記錄這些事,寫了一本書叫《塞耳彭自然史》,成了現代觀鳥運動很重要的一個起源。這個傳承也是我對觀鳥感興趣的原因。

2018年12月20日,在入選廣東省首批十佳觀鳥勝地的南沙濕地公園,從觀鳥平臺上遠眺可見一群飛鳥飛過。圖片來自CFP

現在戶外運動中比較重要的一個方面是親子教育,特別是在觀鳥教育這塊。廣州中小學有非常多觀鳥組織、社團,每到周末在廣州市區內的各種公園都能看到,觀鳥的老師帶著學生,拿著望遠鏡、相機去觀鳥。所以我覺得可能廣州一直有戶外運動的脈絡吧,當然疫情這兩年可能會更活躍一些。

飛盤為什么會吸引這么多人?我覺得就是低門檻和強社交這兩個屬性。

低門檻就是不管是什么運動基礎的人,不管是男孩還是女孩、年齡多大,都可以加入到飛盤場上來,跟大家一起玩。

強社交的話,因為門檻低就什么人都會有,飛盤會講“飛盤精神”,比如一開始會圍成一圈,有一個“飛盤圈”的傳統。再加上比賽中的各種互動,因為它是需要你跟隊友互相配合傳接,得分方式是你在得分區接到隊友傳給你的盤,所以不會像籃球那種,我自己一個人可以單打,它是需要你跟隊友間的配合的。

那你可能在這個過程當中,就跟陌生人建立了聯系。來參加我們俱樂部活動的很多人,臨走的時候都在互相加微信,說“我們下回繼續約著來一起玩”。

2022年6月,北京年輕人組團在戶外玩飛盤。圖片來自CFP

我說兩個故事吧。一個是我閨蜜,她是那種從小完全不運動的女孩,體育課能逃則逃,軍訓都要開一個紫外線過敏的證明、不去軍訓,就是拒絕一切戶外運動。但是去年她跟我一起玩飛盤就喜歡上了。最近她上班了,基本上假期的時候她都會自己組織大家去玩。

她覺得這項運動可以讓你主動地跑起來,還挺好玩的。很多人叫飛盤“快樂有氧”,它真的能讓很多以前沒有運動基礎的人能有機會去運動,去跟別人一起參加一些競技性的活動。

另外一個故事是我們俱樂部的客人,有一天他在場邊刮自己的手指,我以為他受傷了,趕緊跑過去關心了一下,結果他跟我說,勾勒手指的輪廓是練呼吸的。因為他是焦慮癥患者,其實會有一些心理障礙。后來他來了我們飛盤活動很多次,還發了個小紅書說自己被治愈到的感受。

感覺我們做這個事能給這些人帶來一些快樂或者幫助,大家都能從這個運動中,不管是找到自己的位置還是收獲一些感受和故事,就覺得挺好的。

我覺得這兩年戶外興起,最主要的原因就是疫情。前兩年火起來的劇本殺跟密室逃脫,可能跟戶外運動還是有點不太一樣,可能還是跟年輕人的一些亞文化,還有他們的玩法有關系。而戶外運動的群體會更普遍一些。

其實每一次遇到這種大的疫情,都會有一次戶外運動的熱潮出現,改變大家的生活方式。

我記得在2020年新冠疫情剛出現的時候,我因為要做選題就做過一波資料調查,看到《紐約書評》有一篇文章講道,歷史上歐洲“黑死病”暴發的時候,城里中產階級以上的人,每到夏天就逃離城市,到農村、郊外有別墅的地方去度假。因為夏天恰好是天氣最熱、病毒傳播最快的時候,城市里人群密度也大。他得出結論說,夏天度假這種生活方式的出現,就是跟“黑死病”有關。

從1347至1353年,被稱為“黑死病”的鼠疫大瘟疫席卷整個歐洲。歐洲中世紀,人們靠跳舞“驅趕”瘟疫,或靠懺悔祈禱減輕瘟疫。圖片來自CFP

1918年西班牙流感,剛好跟“一戰”也撞上了。當時男性人口大幅下降,帶來一個結果就是女性開始大批走入職場。為了讓女性或者剩下的男性參加工作,薪酬就有所增加,那他們手里的錢多了,去消費、參加戶外活動的條件也好了起來。

所以總的來說,我覺得還是疫情的原因吧。從2021年,我們在新聞里也能看到,在國外已經出現很多人逃離紐約、逃離倫敦的情況。在這個層面上,這幾百年來其實都差不多。

我覺得這兩年“戶外熱”的一個原因,可能是因為我們沒有辦法出國了,包括跨省旅游其實也不太方便,那我們總要有點玩的,就去找一些都市運動,哪怕到戶外去躺著都是一個很好的事,主要是呼吸到了“自由的空氣”。

我覺得社群可能是大勢所趨,未來一段時間也會是大家主要的社交方式之一。因為疫情這幾年各種居家,與人交流、接觸的環節和時間越來越少了,大家好像都龜縮在自己的殼里,其實還是挺向往去認識新朋友、去跟別人社交的。

今年“五一”假期,合肥,年輕人在巢湖岸邊綠地上露營。圖片來自CFP

像飛盤給我一個很大的感觸,就是我可以找到上學時候的那種快樂。因為我們這個隊伍之前有組織訓練,之后我們又一起去比賽,就好像上學的時候在校隊或者說班集體的那種感覺。很多之前沒有什么運動基礎的人,也能在這種運動中感受到,以前在學校那種集體榮譽感、凝聚力,我覺得是很難能可貴的。

我們在設計課程環節的時候,也會設計一個破冰環節。因為你來報名的時候,最多可能就四五個人一起來參加一次活動,但剩下的十多個人都是陌生人。那通過比如說破冰,還有像剛剛我說的,在玩的過程中去跟人家交流,就可以收獲新的友誼。

畢了業以后,就沒有什么能認識新朋友的機會,除了同事、各種工作關系,不會深交,或者有更多的接觸,但是像這種戶外運動就能給大家提供一種社交方式。

我們每次訓練或者比賽之后,聚餐也是必不可少的一個環節。像我自己去年玩的時候,身邊還沒有像現在這么多人,組個局其實還挺難的。我就找了我的大學同學、高中同學、初中同學,甚至小學同學都聯系到了,正好借這個機會,像同學聚會一樣把大家又聚起來了。以前可能一年才能見一兩次的朋友,我們現在幾乎每周都會見面。而且也通過像朋友的朋友,去認識了新朋友。

因為我沒有玩過飛盤,我參與的觀鳥還有正準備參與的釣魚,都是一個人就可以玩的活動。我覺得這是戶外運動特別好的一個地方,就是你能夠找到像飛盤這樣,需要有很多人參與的運動,你也能找到一個人就可以玩得很好的運動。

說到現在年輕人社交的變化,我想起前幾天聽臺灣作家張大春老師的一個電臺節目,是采訪了一些老臺北人,講講他們以前是怎么社交的,就說到那時候社交就是在一個小賣部,或者說在一個餐館、一個奶茶店。

也就是說在手機出現之前,我們的社交活動是要有一個碰頭的地點,年輕人之間的社交才能夠發生。但現在就是以興趣為驅動,網上認識同一個興趣的群體,再到線下去。

2020年9月,青海西寧,80年代風格的飯店、錄像廳和小賣部。圖片來自CFP

我們一幾年的時候玩微博,也有很多那種線上的群體,比如喜歡港樂的群體、喜歡日本音樂的群體,很多人我們現在還有聯系,我會在朋友圈關注他們的動態。但是微博也發生了好幾次變化,很多朋友后來慢慢地就不玩了,以前的興趣群體后來就解散了。

到這疫情這幾年,年輕人活動的方式跟我們以前不一樣了,社群更多了,從線上發展到線下的方式也多了很多,也更加集中在運動、還有戶外這一方面。這是我自己的一個感受。

我覺得這波戶外熱會持續下去,因為真的好玩,現在可能只是一個讓大家接觸到這個事情的契機。

接下來我覺得大家會往更專業的方向去發展,不管是飛盤,還是其他的戶外運動,像阿奉老師講的觀鳥,還有比如說現在很流行的露營,我覺得大家都是在這個過程中從“小白”慢慢地深入去了解,更喜歡這個東西。我覺得飛盤目前在國內還是在擴圈、普及的階段,還沒有一個特別固定的群體在玩。

2021年3月,呼和浩特市玉泉區民族實驗小學學生在教練的指導下練習飛盤。圖片來自CFP

未來也有可能跟其他的戶外運動結合起來,比如最近我們就準備將飛盤跟瑜伽相結合,或者跟CrossFit(混合健身)相結合,各種運動其實都是相通的。

我覺得戶外的興起,其實是給所有人創造了更多的可能。我講一個我知道的飛盤前輩——張坤的故事,現在很多人稱他為“中國飛盤教父”。十多年前他就在推廣飛盤運動,比如包場地,開了場都沒有人來,就是自己花錢在做這個事。現在飛盤火了,他也受到了更多的關注,會有人去跟他一起,讓飛盤運動得到真正的推廣。我覺得還是一件很難得、想想也還挺偉大的事。

我自己感覺,接下來戶外運動會更加專業化,更加細分。

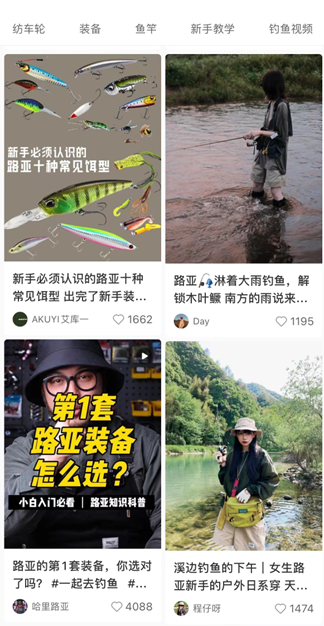

舉個例子,我們一般印象中的釣魚就是那種坐在湖邊或魚塘池塘邊,一動不動地釣,這種叫“臺釣”。今年大家也能在小紅書上看到一種叫“路亞釣”的釣法開始流行起來了,兩種釣法是非常不一樣的。“路亞釣”是不用餌料,不斷地拋竿、拖動假餌,呈現出魚游動或者生病、逃跑的狀態,從而吸引那些有攻擊性的魚類去吃假餌,然后把魚給釣上來。

小紅書上搜索“路亞”出現的相關筆記。截圖自小紅書

現在也有一小部分人在玩一種“飛繩釣法”,它的餌也是個假餌,上面會綁一些羽毛,或者一些特制的材料,把它制作得像一個飛蟲。

另一方面,我覺得戶外運動也會更加綜合。比如說有個釣魚的愛好者,就寫了本書叫《北京路亞記》,他喜歡的是一種叫“博物釣”的釣法。他會去了解北京周邊的城市溪流有哪些魚類,因為魚類在不同的季節會呈現出的不同特點,然后每到周末就開車到周邊“旅釣”,也就是說,他把旅游、露營還有釣魚等這些愛好都結合起來,我覺得這是未來的一個發展方向。

戶外的興起也可能給我們生活的環境帶來一些變化。我今天去廣州增城一個地方叫鄧村,如果前幾年去可能還是比較鄉村的一個地方,連水泥路都沒有建得特別好,包括一些民宿也還沒有出現。但現在去這些都比較完善了,而且出現了一些帶有公益性質的民宿,比如一家客家的圍屋改建成的民宿。在民宿附近,沿著稻田、小溪也都建起來了步道和騎行道,都修整得非常干凈,非常適合徒步、騎行等等。

同時,戶外運動興起之后也出現了一些新的職業,比如飛盤教練、觀鳥導師,大家可以以此為生,或者作為一個業余興趣,這些確實是以前沒有過的。

【時間軸】

03:18 廣東人對戶外的謎之愛好

04:52 初玩飛盤,我感受到了“狗的快樂”

05:45 玩飛盤到底玩的是什么?

07:38 飛盤運動的起源是丟披薩盒

08:29 “鳥有什么好看的?”“鳥是真的很好看!”

10:08 進化論原來也是觀鳥觀來的

13:56 運動小白、焦慮癥患者都愛玩,飛盤有多“社恐友好”?

19:09 疫情之后,我們一邊宅一邊渴望社交

22:54 在手機出現之前,年輕人社交需要有一個“據點”

27:40 戶外熱會如何改變我們未來的生活方式?

【湃客Talk】

在小宇宙·荔枝·喜馬拉雅APP,

搜索“湃客 Talk”關注我們

主播、撰文 / 周依

后期、監制 / 徐婉

實習生 / 吳宇迪、張之鈺、孟珈羽

運營 / 胡雅婷

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司