- +1

宇文所安:我在解構(gòu)的家族中是個(gè)異類,因?yàn)槲沂莻€(gè)歷史主義者|純粹大家

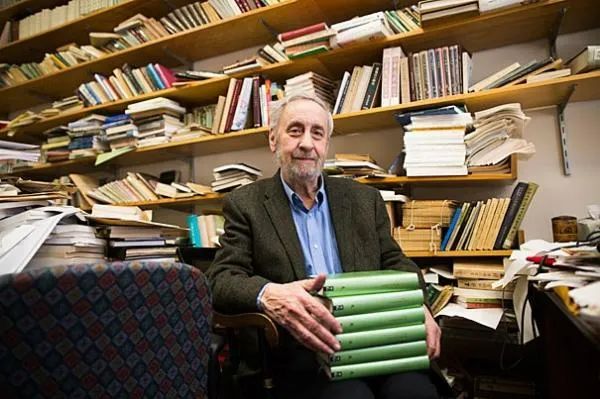

哈佛大學(xué)東亞系榮休教授、著名漢學(xué)家宇文所安

新冠疫情之前,宇文所安和田曉菲夫婦幾乎每年回一次中國,在國內(nèi)待上個(gè)把月。但新冠疫情讓跨國旅行變得困難。宇文所安說:“有許多中國學(xué)者都是我的好朋友”,“我很想念他們”。

宇文所安(Stephen Owen)是北美當(dāng)代著名漢學(xué)家,哈佛大學(xué)榮休教授,海外中國古典文學(xué)研究領(lǐng)域的巨擘。他1946年出生于美國密蘇里州圣路易斯市,成長在美國南方小城,1959年移居巴爾的摩。在巴爾的摩公立圖書館,他沉湎于詩歌閱讀,首次接觸到龐德翻譯的李白詩歌《長干行》,“遂決定與其發(fā)生戀愛”。1972年,宇文所安憑論文《孟郊和韓愈的詩》獲得耶魯大學(xué)東亞系博士學(xué)位,執(zhí)教耶魯大學(xué),后履職哈佛大學(xué)東亞系、比較文學(xué)系。

他的物理學(xué)家的父親曾擔(dān)憂研究中國詩難以“自立”,四十多年后,宇文所安告訴南都記者:“能以閱讀和教授詩歌謀生,此生幸甚。”

備受中國讀者追捧的漢學(xué)家

博物館里展出的商周青銅器皿,讓宇文所安心馳神往。論及他頗富創(chuàng)見的對唐代詩人的闡釋,宇文所安用了一個(gè)鮮明的比喻:他將青銅器皿周身的銅綠比作古典詩歌因年代久遠(yuǎn)而產(chǎn)生的某種意義的銹蝕。而學(xué)者的任務(wù),就是要清除這層銹蝕,恢復(fù)詞語原本的光澤。

31歲,宇文所安以《初唐詩》一舉成名。在這本書里,他首次對當(dāng)時(shí)不受學(xué)界重視的初唐詩歌進(jìn)行整體性考察,結(jié)合唐詩產(chǎn)生的社會歷史環(huán)境,透辟地辨析初唐詩歌的自身特色和美學(xué)成就。隨后,他又陸續(xù)出版《盛唐詩》《中國傳統(tǒng)詩歌與詩學(xué)》《追憶》《迷樓》等著作,以非凡的文獻(xiàn)功夫和寬闊的學(xué)術(shù)視野,在唐詩研究的畛域建樹卓著。

初唐詩

作者:[美]宇文所安 著 馮金紅編

出版社:生活·讀書·新知三聯(lián)書店

出版時(shí)間:2014-03

中國大陸對宇文所安作品的譯介在時(shí)間上延遲了四分之一個(gè)世紀(jì)。2004年起,生活·讀書·新知三聯(lián)書店推出宇文所安作品系列,首次成體系地譯介其學(xué)術(shù)成果,包括《初唐詩》《盛唐詩》《中國“中世紀(jì)”的終結(jié)》《迷樓》《追憶》《中國早期古典詩歌的生成》《晚唐》等數(shù)本。這套作品呈現(xiàn)出如唐詩般清新剛健的氣息,肌理細(xì)密而新見迭出,既啟發(fā)智識也帶來不可抗拒的文本的愉悅。它迅速突破了古典文學(xué)的學(xué)科壁壘,一時(shí)間,宇文所安的大名在高校學(xué)子乃至普通讀者中如雷貫耳,對《追憶》等作品的談?wù)撘喑娠L(fēng)尚。

宇文所安作品系列

作者: [美]宇文所安

出版社: 生活·讀書·新知三聯(lián)書店

出版時(shí)間: 2020-05

在某讀書網(wǎng)站相關(guān)條目下,讀者們熱情地稱宇文所安為“美國文青”、“一個(gè)深深迷戀中國古典詩歌的美國人”,“可愛的老頭”。

2010年,宇文所安與耶魯大學(xué)孫康宜教授聯(lián)袂主編的《劍橋中國文學(xué)史》在英語世界面世。這部巨著被看作當(dāng)時(shí)海外漢學(xué)界“重寫中國文學(xué)史”的重要實(shí)踐,而其采用的 “文學(xué)文化史”的研究方法,“去經(jīng)典化”的敘述策略,在中文學(xué)界也引起廣泛的討論。

宇文所安對文學(xué)史有獨(dú)特的認(rèn)識:在他看來,文學(xué)史絕非“名家”史。他更感興趣于抉發(fā)宏大敘事之外的有關(guān)作者和作品的真相。他自稱“歷史主義者”:述而不作。“我只是揀起那些被遺忘的,不被看見的,或掩埋在塵土里的東西。”此種理念貫穿宇文所安學(xué)術(shù)生涯的始終,成為理解其詩學(xué)思想的密鑰。

劍橋中國文學(xué)史

作者: [美]孫康宜 宇文所安 主編 劉倩 等譯

出版社:生活·讀書·新知三聯(lián)書店

出版時(shí)間: 2021-3

既實(shí)用又有趣的翻譯實(shí)踐

不容忽略的是,宇文所安還是一位勤勉而杰出的譯者。談起翻譯他頗為自得。他很早就開始大量迻譯中國古典詩歌和文論,包括初唐詩、盛唐詩和晚唐詩七百余首。他還翻譯了杜甫詩歌的首部英文全集,雖然“細(xì)致入微、帶有層次感地理解杜甫是十分困難的”,但經(jīng)由翻譯,他發(fā)現(xiàn)了杜甫天才的“隱秘的角落”。1152頁的《諾頓中國文學(xué)作品選:初始至1911年》,則被宇文所安定義為“作為‘譯文’來說最有意思的產(chǎn)品。”

巧的是,早于“宇文所安作品系列”,他的第一部迻譯入漢語的作品也是一部譯著《中國文論:英譯與評論》(上海社會科學(xué)院出版社2003年出版)。該書是宇文所安在哈佛大學(xué)講授中國古典文論的教案集結(jié),當(dāng)中有從《詩大序》、《典論·論文》、《文心雕龍》到《滄浪詩話》《原詩》等主要中國古典文論的英譯及評點(diǎn)。宇文所安的闡釋充滿真知灼見,讀者大呼讀來有醍醐灌頂之感。

中國文論:英譯與評論

作者: [美]宇文所安 著 王柏華 陶慶梅 譯

出版社:上海社會科學(xué)院出版社

出版時(shí)間:2003-01

宇文所安有兩種翻譯實(shí)踐:一種是實(shí)用性的,為了讓不通中文的學(xué)生憑借譯文學(xué)習(xí)漢語詩歌。在教授這些詩文時(shí),他常不動(dòng)聲色地觀察學(xué)生臉上的表情,以此判斷“哪些文本是成功的,哪些不成功”。

另一種翻譯則使用非同尋常的“戲劇化”手段:他仿佛化身為莎士比亞或《桃花扇》的作者,把翻譯的中國作家想象成不同的角色,賦予他\她們不同的個(gè)性及言說方式,以便在譯文中傳達(dá)萬千種感性而微妙的詩意的“差別”,并由此突破對英譯漢語詩的類型化陳見。

“翻譯的過程充滿了創(chuàng)造性的‘樂趣’。”宇文所安說:“而且,從我學(xué)生的反應(yīng)來看,它效果不錯(cuò)。”

“關(guān)于宋詞我有些話要說”

2018年5月,在執(zhí)教四十七年之后,宇文所安從哈佛大學(xué)榮退。2019年,他研究宋詞的新著《只是一首歌:中國11世紀(jì)至12世紀(jì)初的詞》英文版出版,并于2020年斬獲有“漢學(xué)界諾貝爾獎(jiǎng)”之稱的“儒蓮漢學(xué)獎(jiǎng)”。

自從當(dāng)上教書匠,宇文所安失去許多閱讀寫作的閑暇,但在《只是一首歌》的序言里,他坦言教學(xué)相長,寫作和研究是孤獨(dú)的事情,而教學(xué)“給學(xué)術(shù)注入了生命力”。

只是一首歌:11世紀(jì)至12世紀(jì)初的詞

作者:[美]宇文所安/著 麥慧君 杜婓然 劉晨 譯

出版社:生活·讀書·新知三聯(lián)書店

出版時(shí)間:2022-01

《只是一首歌》的主體內(nèi)容便來源于宇文所安過去十多年開設(shè)的宋詞研討課。這本書的中文譯本今年也已由三聯(lián)書店出版。在這部作品里,宇文所安追蹤了詞從11世紀(jì)到12世紀(jì)的發(fā)展軌跡,看詞如何由一種宴會上的表演實(shí)踐演變?yōu)楠?dú)立的文學(xué)體裁。他卓有見地地討論了早期詞集的編撰與流通,詞作的“重出”現(xiàn)象,詞的“感性”話語體系,以及詞人形象(譬如李清照)如何被選本及時(shí)代趣味所塑造。

這部作品是宇文所安的中國古典詩歌研究“由唐轉(zhuǎn)宋”的標(biāo)志。宇文所安說:“關(guān)于宋詞我有一些話要說,我希望它能夠激發(fā)起關(guān)于詞的新的興趣。”

當(dāng)我們談及海外學(xué)者的貢獻(xiàn),宇文所安向南都記者描述了一個(gè)很“多元的”海外中國文學(xué)學(xué)者群體。在這個(gè)群體里,有妻子田曉菲教授這樣地道的中國人,有美籍華人,其中的一些是二代或三代移民,有歐洲人,也有像他一樣的美國白人。大家都把彼此當(dāng)作“另一位學(xué)者”,鮮少注意到種族與國別之分。

“但當(dāng)我在中國的時(shí)候,我變成了一個(gè)‘外國/海外的學(xué)者’。我說的一切不僅僅是一位中國文學(xué)學(xué)者的意見,而是‘一位外國/海外學(xué)者的見解’。這對我來說是有些奇怪和不適的。”宇文所安略為遺憾地說,“我希望不是這樣。”

試圖清除詩歌語言的“銹蝕”

南都:您對唐詩的研究,很重要的一個(gè)方法是把詩人和作品與具體的歷史語境放到一起來做整體評述。事實(shí)上這是對您很大的一個(gè)挑戰(zhàn),不單要熟悉文學(xué)作品,同時(shí)要去考量中國的歷史。您這個(gè)模式有受到某位前輩的啟發(fā)嗎?

宇文所安:這個(gè)方法來自我閱讀的大量文學(xué)史和關(guān)于文學(xué)史的學(xué)術(shù)著作,其中包括用漢語寫的中國文學(xué)史,也包括歐洲、伊斯蘭和南亞的文學(xué)史。我經(jīng)常思考怎么樣把研究做好,我的想法隨著時(shí)間推移而改變。我不認(rèn)為這種研究是為了研究本身而做的,它事實(shí)上是構(gòu)建特定文學(xué)文本的閱讀框架的諸多可能方式之一。通常,我們經(jīng)由文學(xué)史首次接觸到對來自其他歷史時(shí)期或其他文化的文本的解讀,而文學(xué)史同樣也指出了另一些形態(tài)的語境架構(gòu)的可能。

從我耶魯大學(xué)的老師開始,我可以羅列和討論一長串曾經(jīng)啟發(fā)影響過我的作家、學(xué)者。然而,我始終堅(jiān)信——既踐行在我的工作中,也作為我教育學(xué)生的原則——對于一位文學(xué)學(xué)者來說,最重要的是回到原始文本并熟知它們。這也適用于對語境的討論:最重要的是考量在時(shí)間上最接近于對象文本的那些書寫。

至于說“挑戰(zhàn)”,我只能說,能通過閱讀和教授詩歌謀生,此生幸甚。

南都:對唐代詩人的形象闡釋,您的建構(gòu)非常有新意,和中國傳統(tǒng)學(xué)者的研究有所不同,讓讀者耳目一新。當(dāng)然,也有評論者認(rèn)為有些是出于您個(gè)人的創(chuàng)造性想象。您如何看待這種評價(jià)?

宇文所安:無論它們多么奇妙,我們在博物館岑寂的光線里看到的古老青銅器并不屬于那兒。即便現(xiàn)在,它們也自有其獨(dú)特的美麗,但它們并不是為我們這個(gè)世界創(chuàng)造的。它們應(yīng)該被打磨得金光閃閃,懸掛在熊熊燃燒的火上,在寬闊黑暗的大廳里,它們的饕餮紋飾在火堆與火把的光焰中幽幽泛光,大廳里充滿了正在烹煮的肉、以黍釀造的酒和動(dòng)物犧牲品的血腥的氣味,也回蕩著懸掛在鐘架上的青銅編鐘的聲響,鐘體也在跳動(dòng)不息的火光里光彩灼爍,儀典頌詩正在被唱誦。

這是我的“創(chuàng)造性想象”嗎?或者它只是把我們已知的東西匯聚在一起,整合它們,并將其作為一個(gè)整體予以描述?

詩歌難道不值得被同樣對待嗎?它的語言也已經(jīng)生出了銹蝕的銅綠。許多人更愿意接受銅銹斑斑的詩歌,他們在孩童時(shí)代就這樣學(xué)習(xí)它們。這當(dāng)然沒有問題,那些將唐代的用法和現(xiàn)代用法簡單對等起來的注釋也并不是錯(cuò)誤的。唐代詩人發(fā)展出了一些固定的特征,它們不斷被重復(fù),選擇那些符合這些標(biāo)準(zhǔn)特征的詩歌是一件讓人感到安妥的事。

中國早期古典詩歌的生成

作者:宇文所安 著 馮金紅 編

出版社:生活·讀書·新知三聯(lián)書店

出版時(shí)間:2014-03

但是,在閱讀詩歌或閱讀與詩歌有關(guān)的文本時(shí),我不時(shí)會瞥見“被打磨得锃亮的青銅的閃光”,我試圖清除那層銹蝕。舉個(gè)例子,大概是在杜甫逝世后十年間,樊晃編了一部杜詩小集。在這部業(yè)已散佚的集子的序言里,樊晃給出了關(guān)于杜詩接受的最早評論:“江左詞人所傳誦者,皆公之戲題劇論爾,曾不知君有大雅之作,當(dāng)今一人而已。”這顯然暗示著江左詞人不知道杜甫的偉大之處。我也相信杜甫有“大雅之作”,但我對他的“戲題劇論”深感興趣,它意味著機(jī)智、詼諧與游戲精神。之所以特別有趣,是因?yàn)闄C(jī)智的語言通常很難傳世:在語言歷史中的某一刻令人覺得好笑的東西,三百年后讀來可能毫無風(fēng)趣可言:而大約在樊晃過世三百年以后,杜詩箋注方始傳世,杜甫也被形塑為“詩圣”。如果你仔細(xì)檢視杜詩的主題與語言,不難發(fā)現(xiàn)他的夔州詩是多么好笑。比如說他是第一個(gè)在詩里提及烏雞并描寫自制豆瓣醬如何在罐子里晃蕩的詩人。

這導(dǎo)向了一個(gè)有趣的問題:杜甫注意到細(xì)碎的日常事物并發(fā)現(xiàn)蘊(yùn)藉在其中的“輕盈”,此種才能是否與他創(chuàng)作“大雅之作”的能力相關(guān)?

我是個(gè)歷史主義者:“述而不作”。我只是揀起那些被遺忘的,不被看見的,或掩埋在塵土里的東西。

南都:打破朝代分野是整部《劍橋中國文學(xué)史》的顯著特色,您在書中也提出了“文化唐朝”的概念,認(rèn)為其“始于七世紀(jì)五十年代武則天登上權(quán)力寶座,直至十一世紀(jì)的最初幾十年,其中包括宋代建立后的半個(gè)多世紀(jì)”,這種創(chuàng)新的分期的依據(jù)是什么?請簡單談?wù)勀摹拔幕瞥薄?/p>

盛唐詩

作者:[美] 宇文所安 著 賈晉華 譯

出版社:生活·讀書·新知三聯(lián)書店

出版時(shí)間:2021-11

宇文所安:有一次,在我主持的唐詩研討課上,我梳理了所有初唐詩人并列出他們每個(gè)人的出生地。我把這份名單交給學(xué)生,問他們?nèi)绾谓忉屵@一現(xiàn)象。這并不是個(gè)困難的任務(wù)。因?yàn)樵谔诔娙藥缀跞潜狈饺耍瑏碜杂邢薜膸讉€(gè)北方地域。那些家鄉(xiāng)原本在北方不太知名的地區(qū)的詩人們,有許多舉家遷到了長安。還有一些原本是南方人士,但隨著南方的陷落,他們也在早些時(shí)候被帶到了長安。

從公元660年起,我們開始看到一些土生土長的南方詩人(譬如駱賓王)以及中國西部地區(qū)的詩人,比如來自四川的陳子昂;他們的寫作相當(dāng)出色。眾所周知,武則天曾在全國搜羅人才,并將詩歌納入科舉考試。進(jìn)入公元八世紀(jì)后,我們能看到愈來愈多年輕詩人來自帝國各個(gè)畛域,尤其是南方。正如殷璠在《河岳英靈集》序言里指出,許多通過進(jìn)士考試者終生只擁有一個(gè)很卑微的官位,而且通常是在外省。在太宗朝,長安城和朝堂幾乎就是我們在詩中所見的全部世界。到了玄宗朝,我們看到來自各地的愈來愈多的詩人描寫長安以外的名勝佳跡和自然景致,他們也并不總是表達(dá)生活在長安的愿望。當(dāng)這些詩人在外省時(shí),他們也寫詩給同在外省的相知,不見得寫給那些身在長安或洛陽的人。

換句話說,在太宗朝和高宗朝初期,長安和洛陽,就像古羅馬,儼然是“擁有”一個(gè)帝國的雙重城邦,而其外的帝國卻在很大程度上是不可見的;一個(gè)世紀(jì)以后,我們卻看到了一個(gè)由許多地方組成的帝國。與雙城帶一個(gè)帝國的情形相反,我們看到一個(gè)“擁有”兩個(gè)都城的帝國。這是一個(gè)巨大的變化。我并非為求新而求新;我只是不想再寫一部這樣的文學(xué)史,在其中文學(xué)作品里蘊(yùn)藏的深刻社會變遷被朝代的歷史所遮蔽。

相比于扭曲文化史以使其緊密依附于政治歷史,詳述文化史上的巨大變革是有重要意義的。我保留了“唐”的稱謂是因?yàn)檫@段文化時(shí)期和歷史王朝有極大的重疊。

南都:《劍橋中國文學(xué)史》還使用了“去經(jīng)典化”策略,即淡化對傳統(tǒng)著重介紹的經(jīng)典作家作品的關(guān)注,如杜甫、陶淵明等,對傳統(tǒng)文學(xué)史不太重視的作家作品反而著墨頗多,這是為什么?不擔(dān)心這會給讀者帶來誤讀嗎?

宇文所安:我必須強(qiáng)調(diào),《劍橋中國文學(xué)史》是由多名作者共同撰寫的,我無法替他們回答問題。我們寫書是希望它被閱讀。《劍橋中國文學(xué)史》是為非中國讀者寫的。反諷的是,閱讀它的也許更多將是中國讀者——但這部書并不是為中國讀者寫的。

只討論幾個(gè)經(jīng)典作家的問題在于,它只描繪出了一些孤立的時(shí)刻,而抹煞了中國文學(xué)的恢弘、多元以及綿亙不絕。它讓文學(xué)史顯得像一座動(dòng)物園或博物館——一只鐵籠接著另一只鐵籠,或者一個(gè)房間挨著另一個(gè)房間——而非試圖傳遞這個(gè)傳統(tǒng)作為一個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的整體性。

作者身份和關(guān)于作者身份的語境,對于同一首詩而言是不同的屬性

南都:您的著作《只是一首歌:中國11世紀(jì)至12世紀(jì)初的詞》最近在大陸出版。這是中國讀者讀到您寫的第一部關(guān)于宋詞的學(xué)術(shù)著作。能否講講您寫《只是一首歌》這本書的緣起?這本書的內(nèi)容,與您在大學(xué)里開設(shè)的宋詞討論課有什么關(guān)聯(lián)?

宇文所安:《只是一首歌》脫胎于我從1970或1980年代起開設(shè)、持續(xù)了幾十年的宋詞研討課。自從1994年以來,英語世界里還沒有出版過研究詞的專著,唯一的例外是安娜·希爾茲2006年出版的《締造選本:<花間集>的文化語境與詩學(xué)實(shí)踐》,這本書回顧了唐朝而非展望宋朝,這在此書的語境里當(dāng)然是恰當(dāng)?shù)摹5顷P(guān)于宋詞我有一些話要說,我希望它能夠激發(fā)起對于詞的新的興趣。

締造選本:《花間集》的文化語境與詩學(xué)實(shí)踐

作者:[美] 田安(安娜·希爾茲)著 馮強(qiáng)才 譯

出版社:江蘇人民出版社

出版時(shí)間:2016-08

南都:傳統(tǒng)的詞史實(shí)際上是詞人史。在《只是一首歌》里您提出了另一種角度,即將詞史當(dāng)作詞集史來看待,因?yàn)樵~的作者實(shí)際上是由傳世書籍締造出來的。研究詞集史對宋詞的演變發(fā)展能得出哪些新的結(jié)論?

宇文所安:你問的問題很好。這些正是我試圖在書里回答的問題,因此對它們的回答將需要比一個(gè)訪談能夠容納的更多的時(shí)間和版面。簡單來說,對于早期作品而言,我們最好去閱讀詞集,因?yàn)槲覀儾⒉粶?zhǔn)確地知道這些作品的出處。在某些后來的詞人那里,有時(shí)候也是同樣的情況,比如賀鑄、周邦彥或吳文英的詞集。但在大約11世紀(jì)末,我們能看到愈來愈多由作者本人精心編撰的詞集。

通常,詞集呈現(xiàn)出一位作者的形象,而它又反過來吸引那些符合這一形象的詞作。在早期的軼事里,柳永為宮廷作詞——我們?nèi)匀荒茏x到那些詞——可逐漸地,他變成了一個(gè)蔑視宮廷的反文化英雄。后一個(gè)形象勝出,造就了民間的“柳三變”。沒人能找到形象背后真實(shí)的人,而形象本身也變動(dòng)不居。

南都:您在書里寫道,11世紀(jì),作者是詞的屬性;而從12世紀(jì)開始,詞卻成了作者的屬性。發(fā)生這種轉(zhuǎn)變背后的原因是什么?它如何推動(dòng)宋詞逐漸取得與詩歌分庭抗禮的正統(tǒng)地位?

宇文所安:這是一個(gè)很重要的問題,而這個(gè)問題的答案可以幫助解釋你的其他幾個(gè)提問。當(dāng)我說作者身份是一首詞的“屬性”,這聽起來很后現(xiàn)代,也很“外國”。這本書是用英文寫就的,它的目標(biāo)讀者群能夠接受這樣的表述。然而,這其實(shí)是一種常識,而且?guī)缀跛兄袊x者都明白用另一種形式存在的同一個(gè)議題。

假設(shè)我有一首七絕。假設(shè)我在同時(shí)開設(shè)一門晚唐詩的研討課和一門明代詩歌的研討課,分別面向不同的學(xué)生,同時(shí)我還被邀請去做一場關(guān)于當(dāng)代古典詩的講座。在第一門研討課上,我把這首七絕放在杜牧詩選里,告訴學(xué)生這首詩出自杜牧之手。學(xué)生們喜愛這首詩,他們討論它如何體現(xiàn)了杜牧詩歌的特點(diǎn)。在另一門研討課上,我把這首詩系于明代“前七子”中一個(gè)不甚知名的詩人的名下。學(xué)生們告訴我這首詩是多么陳腐,它如何未能捕捉到晚唐真正的風(fēng)流。在面向現(xiàn)代文學(xué)學(xué)者的講座上,我展示了同一首詩并稱它是由一位擅長寫作舊體詩的年輕中國學(xué)生在幾年前撰寫的,聽眾意見出現(xiàn)了分歧:一些人覺得它是無聊的寫作練習(xí);另一些則認(rèn)為,雖然在平仄上有些小毛病,這首詩擁有美妙的反諷,含蓄地將當(dāng)下世界和過去加以對照。

由同樣的字句組成的同一首詩在三個(gè)不同的情境里,得到的反饋或有云泥之別。在這個(gè)案例里我們看到,作者身份和關(guān)于作者身份的語境,對于同一首詩而言是不同的“屬性”。

這接近于莊子“朝三暮四”的成語典故。理解和價(jià)值會隨著我們對同一事物的描述而改變。

上述情境也會變化:作者身份也可以不僅僅只是一個(gè)屬性。比如說我讀一首蘇軾詞,作品的風(fēng)格顯而易見是蘇軾的——很難搞錯(cuò)。它常常指稱我們熟知的蘇軾生活中的人物與事件,以及他應(yīng)對人生經(jīng)驗(yàn)的方式。作者的名字不會改變我們對詞的閱讀:它是顯而易見的。這首詞就此成為我們對蘇軾的理解的一部分。

中國文學(xué)史希望一切都像蘇軾這樣,作者和文本形成一個(gè)完美的整體。但是我看到某種深刻而緩慢的改變。在改變的兩邊都有很美的詩,但是它們的美是不一樣的。

宇文所安在蘇州滄浪亭

南都:您通過王灼在《碧雞漫志校正》里對李清照的評價(jià),證明了作者如何被她/他流傳后世的作品所塑造。“我們面對的是李清照詞作被扭曲后的模樣,是受其文獻(xiàn)來源的特定限制形塑而成的面貌。”我們怎么能夠判斷,那些被王灼批判的“側(cè)艷”之作一定出自李清照?

宇文所安:我希望我在書里闡釋清楚了:我們并不知道系于李清照名下的那些艷詞真的出自她手還是“惡意的歸屬”。這些詞已經(jīng)散佚,我們通過王灼的譴責(zé)才得知它們的存在,而王灼的批評如此具體,顯然不能用任何李清照現(xiàn)存的詞作加以解釋。需要補(bǔ)充的是,能夠可靠地系于李清照名下的最大數(shù)量的詞來自《樂府雅詞》,而《樂府雅詞》的編者曾慥曾經(jīng)明白地說,他在編輯時(shí)刪除了所有不是“雅詞”的作品。

我只是試圖擺脫依據(jù)“道德”標(biāo)準(zhǔn)對李清照其人其詩的評斷。假如她真的寫了這樣的詞作,可能多半也是為了娛樂。所謂的“艷”詩(并非嚴(yán)肅的愛情詩)往往只是為了博人一笑——也許是尷尬的一笑——而不是為了挑動(dòng)欲望。

南都:您認(rèn)為您的宋詞研究與唐詩研究相比,有哪些一脈相承的地方,在方法、理念和主題上又有哪些不同之處?

宇文所安:這是另一個(gè)大問題,一言難盡。詩的“流動(dòng)”是克制而清晰的;有曲折和意外,但總體穩(wěn)定。詞的流動(dòng)則可以先急后緩。它有許多種節(jié)拍,這些節(jié)拍似乎體現(xiàn)了心靈與思想的動(dòng)態(tài)。

翻譯的過程充滿了創(chuàng)造性的樂趣

宇文所安

南都:除了做學(xué)術(shù)研究以外,您還有一個(gè)身份是翻譯家。您很早就開始從事中國古典詩歌的翻譯工作,在這方面成果斐然。您翻譯了初唐詩、盛唐詩和晚唐詩共751首,您還是杜甫詩歌首部英文全集的譯者。請談?wù)勀@么多年從事詩歌翻譯的體會。您有自己的翻譯方法嗎?

宇文所安:你忘了提到諾頓出版的長達(dá)1152頁的《中國文學(xué)作品選:初始至1911年》。在我看來,這是我的翻譯實(shí)踐中作為“譯文”來說最有意思的產(chǎn)品;其他翻譯都是出于寫書寫論文的需要,或者幫助中文不夠的讀者理解原文。

首先,我認(rèn)為翻譯工作取決于你為什么以及為了誰去翻譯。《諾頓中國文學(xué)作品選》是為通過譯文學(xué)習(xí)中國文學(xué)的美國學(xué)生翻譯的。那些詩文我教了幾十年,我知道哪些文本是成功的,哪些不成功(觀察學(xué)生臉上的表情)。假如學(xué)生對一個(gè)文本沒有反應(yīng),我會修改我的翻譯;假如他們還是沒有反應(yīng),我就給他們讀另外一個(gè)文本。在這一點(diǎn)上我非常實(shí)際。

當(dāng)我思考翻譯的時(shí)候,我有一個(gè)迥異于尋常翻譯實(shí)踐的態(tài)度。大多數(shù)迻譯入英文的漢語詩歌聽起來都像“翻譯過來的漢語詩”。然而,受過教育的中國讀者不會看到“漢語詩”;他們看到的是差別——存在于時(shí)代之間、個(gè)體作者之間、文體風(fēng)格之間的各種差別。因此,對我而言,好的翻譯應(yīng)該向另一種語言里的讀者傳達(dá)這些差別。此種翻譯的范型,讓我想到戲劇:在偉大的戲劇里,角色是彼此殊異的,每一個(gè)角色都有自己的運(yùn)用語言的方式,有他或她自己的個(gè)性。在莎士比亞的戲劇里,或者在《桃花扇》里,皆是如此。文本的愉悅和深度取決于一個(gè)由不同聲音組成的“家族”。

因此,當(dāng)我翻譯中國作家的時(shí)候,我開始“創(chuàng)造角色”,運(yùn)用我的英語文學(xué)知識來暗示那個(gè)“家族”里一代和另一代的區(qū)別。我用一些簡單的形式上的變體來標(biāo)記文體的區(qū)別。我不希望這些區(qū)別太過顯眼,但它們又必須是一個(gè)英語讀者可以領(lǐng)會和習(xí)慣的東西。比如翻譯文言時(shí)我使用“英國英語”,白話則使用 “美國英語”。

我還可以說很多,但是翻譯的過程充滿了創(chuàng)造性的樂趣。而且,從我學(xué)生的反應(yīng)來看,它效果不錯(cuò)。

迷樓

作者: [美]宇文所安 程章燦 譯

出版社:生活·讀書·新知三聯(lián)書店

出版時(shí)間: 2014-03

南都:2006年您開始翻譯杜甫詩集,歷時(shí)八年完成。這是艱難而漫長的工作。翻譯杜詩對您來說最大的挑戰(zhàn)在哪?

宇文所安:最大的挑戰(zhàn)在于,細(xì)致入微、帶有層次感地理解杜甫是十分困難的——他對漢語的運(yùn)用有許多創(chuàng)新。而最大的報(bào)償在于發(fā)現(xiàn)杜甫天才的“隱秘的角落”,這些角落是此前我沒有注意到的。

南都:譯入英文的中國古典詩歌在英語世界里的接受度如何?它們是否受到普通讀者的關(guān)注和喜愛?這些年來,您為推動(dòng)中國古典詩歌在西方世界的接受做了哪些努力?

宇文所安:中國詩歌在英語世界里一直被人欣賞,但是人們把它作為一個(gè)類型化的“中國詩歌”來欣賞。這是我想改變的。我想向英語讀者展現(xiàn)獨(dú)特的詩人和獨(dú)特的聲音,而非一個(gè)籠統(tǒng)的“中國詩歌”。

南都:最早將中國古典詩歌譯入英文的大概是埃茲拉·龐德,您怎么評價(jià)龐德對李白的兩首詩的翻譯?

宇文所安:當(dāng)然,龐德遠(yuǎn)非第一個(gè)將漢語詩歌迻譯入英文的人。但是,假如有所謂的“文學(xué)翻譯”的存在,龐德的翻譯就是。龐德的翻譯是不精確的,雖然它會被了解中文原作的人辨認(rèn)出來。但是龐德對英語語言具有無與倫比的感覺,他的譯文真正地變成了“英語詩歌”。

南都:除了詩歌以外,您還在1992年翻譯出版了《中國文學(xué)思想讀本》,其中包括《詩大序》《典論·論文》《文心雕龍》《滄浪詩話》等。哪些中國古代的文學(xué)思想影響了您自己的學(xué)術(shù)研究?

宇文所安:自從著手研究中國文學(xué),我便開始閱讀前現(xiàn)代的中國文學(xué)評論。我總是從中獲益匪淺。中國的批評和闡釋傳統(tǒng)非常多元——遠(yuǎn)超當(dāng)代學(xué)術(shù)批評所允許的范疇。

中國文學(xué)思想讀本:原典·英譯·解說

作者: [美]宇文所安 王柏華等 譯

出版社:生活·讀書·新知三聯(lián)書店

出版時(shí)間: 2019-08

南都:您曾在一個(gè)訪談里談及自己的學(xué)術(shù)淵源,說自己“來自解構(gòu)的家族,卻是個(gè)古怪的解構(gòu)主義者”,應(yīng)該怎么理解這句話?

宇文所安:首先要說明的是,漢語里對“deconstruction”的標(biāo)準(zhǔn)翻譯“解構(gòu)”是很糟糕的,它導(dǎo)致了許多誤解。一種方法是把它看作中國人所熟悉的某種“逆向操作”。你拆開某個(gè)東西,以便理解它是如何制造的,它為何被如此制造,以及制造它的方法。語言內(nèi)部的“逆向操作”是復(fù)雜的,因?yàn)檎Z言自身就是構(gòu)成言說的力量。但你的意圖不是要摧毀任何東西。在這個(gè)意義上,“解構(gòu)”并非一個(gè)“體系”或某種“技術(shù)”:在人文學(xué)科里,它是調(diào)動(dòng)一切語言資源來理解你所閱讀的文本的一種方式。我可以給你舉許多例子,但那會占據(jù)太多篇幅。

當(dāng)你將解構(gòu)作為一種習(xí)慣內(nèi)化在閱讀行為當(dāng)中,你能注意到在其他情況下注意不到的事物。對這些事物,我們可以用文獻(xiàn)證明并展示給讀者。我在“解構(gòu)”的家族中是個(gè)異類,因?yàn)槲沂莻€(gè)歷史主義者。我關(guān)注的不是政治史,而是某些新的東西如何以及為什么出現(xiàn)在某一歷史時(shí)期,文本如何在時(shí)代和時(shí)代用語的上下文里安置自身。詞語的意義和細(xì)致含蓄的內(nèi)涵會改變。此前從未或罕有出現(xiàn)在詩歌中的語詞突然頻繁地涌現(xiàn)。于是,我們提出一些前所未有的或者此前一千年里都沒有人問過的問題。這些問題讓陳舊的文本獲得新生。

晚唐

作者: [美]宇文所安,賈晉華、錢彥 譯

出版社:生活·讀書·新知三聯(lián)書店

出版時(shí)間: 2014-3

海外中國文學(xué)學(xué)者群體是很“多元的”

南都:從哈佛大學(xué)榮休之后,您目前的生活狀況是怎樣的?還在繼續(xù)研究和寫作嗎?未來是否有新的出版計(jì)劃?

宇文所安:當(dāng)我是一名研究生的時(shí)候,我自認(rèn)為在學(xué)業(yè)上很用功,但仍然有許多時(shí)間用來閱讀、游戲、思考,并將所思所想付諸筆端。不知道什么原因,當(dāng)我開始教書以后,慢慢地我就發(fā)覺自己用于做這些事情的時(shí)間愈來愈少,總是在完成課題項(xiàng)目或履行職責(zé)。我曾期待退休能讓我再次獲得思考、游戲、閱讀的閑暇。我剛剛寫完了一部論述楚辭的書里由我主筆的章節(jié),正等待著我的合作者們完成剩余的部分。我還在從事另一些工作,但我不想在當(dāng)下談?wù)撍鼈儭N彝诵莺蟮摹澳繕?biāo)”是閱讀、研究和寫作我自己喜歡的東西,作為樂趣和享受。我現(xiàn)在還在朝著那個(gè)目標(biāo)努力。

南都:不知您與中國的古典文學(xué)學(xué)者是否有密切的交流?在海外研究中國古典文學(xué)有哪些優(yōu)勢?

宇文所安:有許多中國學(xué)者都是我的好友。新冠疫情讓回到中國變得困難,我很想念他們。在新冠疫情之前,我和田曉菲教授每年都會去中國待上個(gè)把月左右。

我想談?wù)労M獾闹袊膶W(xué)學(xué)者群體:這個(gè)群體是很多元的。有像田曉菲教授那樣地道的中國人,她依然是中國公民,從童年時(shí)代就開始閱讀詩歌和文言文;有許多美籍華人,其中一些人年紀(jì)很小就來到美國,另一些則是第二代或第三代移民;有像我一樣的美國白人;也有歐洲人。像田教授這樣的人感覺很中國化,也非常驕傲于自己的中國人身份;歐洲人則為他們的歐洲傳統(tǒng)感到自豪。但當(dāng)我們在一起的時(shí)候,沒有人會意識到這些差異:每個(gè)學(xué)者都只是我們認(rèn)識的另一個(gè)學(xué)者。沒有所謂的“外國學(xué)者”或者(在海外的)“本土學(xué)者”的特權(quán)。這種情況非常珍貴:聚在一起的時(shí)候,每個(gè)人都很“自在”。但是當(dāng)我在中國的時(shí)候,我就變成了一個(gè)“外國/海外學(xué)者”。我說的一切不僅僅是一位中國文學(xué)研究者的意見,而是“一位外國/海外學(xué)者的見解”。這對我來說是有些奇怪和不適的。我希望不是這樣。

南都:您和田曉菲教授是著名的學(xué)術(shù)伉儷。在學(xué)術(shù)研究方面,你們二人是如何相互影響的?

宇文所安:我不會將它稱作“影響”,但我們喜歡的許多東西是一樣的,我們在一起開懷大笑,我們分享彼此的寫作,我們也從彼此身上學(xué)習(xí)。

宇文所安和田曉菲

南都:2006年,“海外中國研究叢書”出版了您的自選集《他山的石頭記》(Borrowed Stone)。這個(gè)書名是個(gè)隱喻,讓人印象非常深刻。您認(rèn)為海外學(xué)者對中國古典文學(xué)的研究,對于中國本土的古典文學(xué)學(xué)術(shù)研究傳統(tǒng)來說有什么價(jià)值和意義?

宇文所安:和大部分研究漢學(xué)的“外國”學(xué)者不同,在我的整個(gè)學(xué)術(shù)生涯里,我都斷斷續(xù)續(xù)地開設(shè)過西方文學(xué)的課程。我教授西方文學(xué)理論,通常是西方文學(xué)理論的早期歷史。那同樣也是一段“家族歷史”,與西方的文學(xué)文本有著深切的關(guān)聯(lián);我的意思是說,和中國文學(xué)傳統(tǒng)相似,歐洲文學(xué)的歷史也是通過對早期文本的共同閱讀而鑄造的。教授和研究它們是非凡的體驗(yàn),是一種樂趣。但我很早就意識到,西方的文學(xué)理論無法被轉(zhuǎn)移或“施用于”前現(xiàn)代的中國文學(xué),因?yàn)槟鞘且欢谓厝徊煌募易鍤v史。將這兩個(gè)前現(xiàn)代家族并置在一起,你可能受益良多并獲得洞見,可那是幸運(yùn)的意外——一個(gè)學(xué)者不能有意識地這么做。

如果我從“外部”帶來了點(diǎn)什么,那是一種閱讀和思考的習(xí)慣;我在中國傳統(tǒng)里也發(fā)現(xiàn)了同樣的習(xí)慣,但主要是在前現(xiàn)代的文學(xué)批評中。我不能代表所有海外學(xué)者,但我自己同時(shí)從來自中國外部和中國內(nèi)部的文學(xué)文化中獲得靈感。

南都:作為一名漢學(xué)家,研究視角和中國學(xué)者一定是有大不同的。對您來說,放在世界文學(xué)的大背景下,您對中國文學(xué)(包括古典的和現(xiàn)當(dāng)代文學(xué))的整體評價(jià)如何?

宇文所安:在世界文學(xué)的語境里,古典中國文學(xué)是世界上偉大的文學(xué)之一;而當(dāng)代中國文學(xué)也已成為偉大的民族文學(xué)之一。

他山的石頭記

作者: [美]宇文所安,田曉菲 譯

出版社:生活·讀書·新知三聯(lián)書店

出版時(shí)間: 2019-08

宇文所安(1946年-),男,生于美國密蘇里州圣路易斯市,美國著名漢學(xué)家,現(xiàn)任教于哈佛大學(xué)東亞系。他從小就對詩歌感興趣,在巴爾的摩市立圖書館,宇文所安第一次接觸到中國詩歌,并迅速與其相戀。1972年,宇文所安獲得耶魯大學(xué)東亞系博士學(xué)位,隨即執(zhí)教耶魯大學(xué)。他的作品翻譯介紹中國的有:《初唐詩》《盛唐詩》《中國“中世紀(jì)”的終結(jié) 中唐文學(xué)文化論集》《晚唐詩 827-860》《追憶中國古典文學(xué)中的往事再現(xiàn)》《迷樓詩與欲望的迷宮》,以及最近的《中國文論》和《他山的石頭記》等。

原標(biāo)題:《宇文所安:我在解構(gòu)的家族中是個(gè)異類,因?yàn)槲沂莻€(gè)歷史主義者|純粹大家》

本文為澎湃號作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司