- +1

她叫貞德,也叫讓·羅梅:中世紀西歐的隨母姓風潮

眾所周知,當“英法百年戰(zhàn)爭”進行到后期階段時,法蘭西出現了一位女英雄——圣女貞德(Joan of Arc,1412-1431),她的出場讓法蘭西扭轉了戰(zhàn)局。后來她被英軍俘虜,從而接受訊問,當被問及名字時,她回答:“隨父姓,我叫貞德;隨母姓,我叫讓·羅梅。”

在當時的歐洲,這樣的名字現象并不奇怪。事實上,在貞德生活的村莊里,女孩子們大多隨母姓。不僅如此,在中世紀盛期的西歐,大約十個人中就有一個人隨母親的姓。隨母姓現象為何在父權制森嚴、婦女地位低下的中世紀歐洲流行一時呢?到底有哪些因素在背后促成這一現象?這還得從西歐當時的社會環(huán)境與文化風氣中尋找線索。

貞德受審的場景

一股逆流:隨母姓現象的出現

在公元10世紀之前,父系姓氏繼承在西歐社會中一直占據主導地位。在意大利的憲章中就有超過8萬個隨父姓的記錄,而在西班牙、法國北部和德國等地,也有近萬例隨父姓的記錄。與之相對,采用母系姓氏的記錄屈指可數。

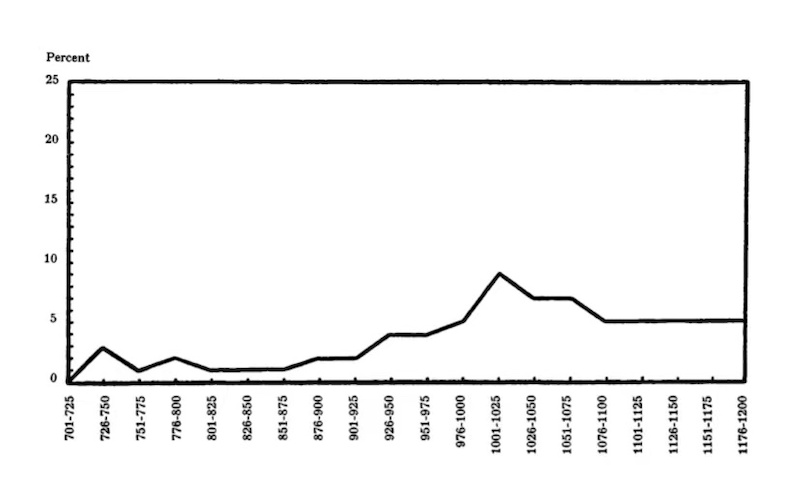

當時間來到中世紀中期時,西歐社會卻涌現出了一股反常的潮流。從公元10世紀下半葉開始,西歐各地隨母姓的記錄激增,并在11世紀達到了高峰。公元11世紀,意大利、西班牙和德國的隨母姓人數所占比例都超過了總人口的8%。該現象最風靡的地區(qū)是法國南部:10至12世紀,該地隨母姓的人所占總人數的比例分別達到了9%、12%和10%。到了11世紀,隨母姓已成為了社會習俗的一部分。

一個典型現象是,當人們有文件需要公證時,他們只需要向抄寫員說出父母一方的名字。一個全名叫“彼得魯斯·菲利烏斯·西爾維斯特里”(Petrus filius Silvestri)的人,可以簡單地跟隨父姓,將名字記為“彼得魯斯·西爾維斯特里”(Petrus Silvestri);偶爾,他也可采用母名,將名字記作“彼得魯斯·德·西爾維斯特羅”(Petrus de Silvestro)。在公共憲章的記錄中,許多人都直接采用了母親的姓氏。例如,“偶佐·菲利烏斯·福莫斯”(Azo filius Formose)便采用母姓,將名字記作“偶佐·德·福爾摩沙”(Azo de Formosa)。不管男性還是女性,都可以用父母一方的名字來作為識別身份的標志,即便他們的父母已經去世,這種方式成為當時西歐大地的一種慣例。

公元8-12世紀每25年西歐隨母姓的占比變化(來源:Susan Moshar Stuard,ed,Women in medieval Society,University of Pennsylvania ,1976)

那么,為什么偏偏在10-13世紀,西歐社會會出現這樣一種有違父權制傳統的現象呢?我們可以從宗教、社會觀念、婦女經濟地位的變化以及戰(zhàn)爭的影響等多方面來窺見其端倪。

掩蓋“罪惡”:教士私生子的隨母姓現象

首先將目光投向教會。彼時,西歐教會的風紀已有“敗壞”跡象,8世紀后,教會圣職往往可以隨意買賣,腐敗享樂之風盛行。神職人員暗中娶妻蓄妾,結果導致私生子大量出現。但教士的私生子畢竟是違反教會法規(guī)的產物,因此,無法從其父親那里獲得正式名分的私生子們,只能轉而投靠母親的家族。

該現象在意大利中部、羅馬周圍和托斯卡納等地區(qū)尤為常見。公元790年的一份遺囑列出了圣文森佐阿爾沃爾圖諾修道院(the monastery of San Vincenzo al Volturno)11個傭仆的名字,而他們之中就有不少出自教士家庭。在這份遺囑中,至少有4個人采用了母親的姓氏來確認自己的身份(例如,采用“特西亞,我們自由女人霍諾里亞的女兒”的表述方式)。此外,在1109年卡普阿地區(qū)的憲章中,“牧師本尼迪克特的兒子”采用了其母親的姓氏,被稱作“蓋塔之子”(son of Gaita)。1108年,在那不勒斯地區(qū)的憲章中,“牧師塞爾吉烏斯的女兒法薩娜”也采用其母親的姓氏,被稱作“德·馬羅西亞”(de Maroccia)。而烏戈這位佛羅倫薩的雷吉博爾德主教的兒子,則在1059年的憲章中采用其母姓,稱呼自己為“米努塔之子”(son of Minuta)。可以說,在中世紀盛期,教士的孩子隨母姓基本已成為宗教界的一種慣例存在。

事實上,由于基督教的宗教特性,神職人員至少在表面上需要保持清貧的形象,因而在宗教婚姻中,妻子往往在家庭中掌管經濟大權,地位很高。這一特點也在一定程度上為教士子女的隨母姓掃除了障礙。960年,在維切利(Vercelli),已婚的牧師們被主教勒令拋棄他們的妻子,然而他們反駁道:“沒有我們的妻子,我們只會在衣不蔽體和饑腸轆轆中度過一生。”970年,當維羅納的主教拉瑟里烏斯(Ratherius of Verona)試圖在他的下屬神職人員中強制推廣獨身生活時,他發(fā)現:“幾乎每個人的借口都是‘這絕不可能,因為那將使我們陷入貧窮之中’。”

經濟基礎:貴族婦女的土地與財富繼承

當我們進一步研究留存的憲章,便可以發(fā)現,在西歐的廣大地區(qū),與隨母姓現象聯系最為緊密的并不是教會,而是貴族與騎士階層。該時期貴族婦女土地繼承權的確立及其經濟地位的迅速提升,成為了10-13世紀西歐隨母姓記錄暴增的重要誘因。

在中世紀西班牙,卡斯提爾的阿方斯·維爾皇帝(Alphonse VII,the Emperor ,1126-1157)頻繁地稱呼自己為“烏爾拉卡之子”(son of Urraca),“烏爾拉卡”(Urraca)就是這位國王母親的姓氏。阿方斯·維爾皇帝的母親是阿方斯六世(Alphonse VI)的土地與財產繼承人,而這位皇帝的廣袤領土主要來源于其母系家族,而不是父系的勃艮第的雷蒙德家族(Raymond of Burgundy)。正如當時許多貴族之子一樣,阿方斯·維爾自豪地以母親的姓氏自稱,原因只是他的財產皆來自其母親。與之相類似,在法國南部,比姆子爵瑪麗(Mary, viscountess of Beam)繼承了她兄弟加斯頓五世(Gaston V)的王位,但這一行為遭到了下屬臣民的反抗,他們迫使瑪麗讓位給她的一個兒子。那個兒子(加斯頓六世)于是在正式憲章中被稱為“瑪麗之子”(son of Mary),這其中的主要緣由也是其領土繼承自母親瑪麗。

那么,這些貴族母親們憑什么可以擁有如此多的土地和財產來留給她們的子女呢?在父權制嚴格的中世紀社會,原因大致只有一個,那就是通過家族財產繼承的方式。在加泰羅尼亞和法國南部,婦女從10世紀開始就被廣泛允許繼承遺產。西歐此時還獨創(chuàng)了一種繼承方式——限定繼承制。限定繼承制不同于傳統上由最年長的兒子繼承主要財產的繼承方式,作為父母的貴族們可以根據子女的才干自由選擇一子作為繼承人。到10世紀,德國的土地所有者中有相當大的比例是婦女,大致占總人數的18%。在10世紀的西班牙,土地所有者中的女性占比為17%。而在法國南部,從9世紀至11世紀,這一比例基本都維持在10%左右。可以看出,在950年之后,女性成為土地所有者比例增加的時段,與隨母姓現象爆發(fā)的時間大致同步。

在此時期,婦女憑借土地與財產繼承大幅提升自身經濟地位的最著名的例子,要數來自中世紀最有財富的女人之一——阿基坦的埃莉諾(Eleanor of Aquitaine,1121-1204)。出生于12世紀的埃莉諾,作為當時阿基坦公爵的長女,正是通過限定繼承的方式,在有兄弟的情況下,依舊在年僅14歲時就繼承了法國最大最富饒的省份——阿基坦公國(The Duchy of Aquitaine),成為歐洲最搶手的結婚對象之一。埃莉諾進而通過與法王路易七世以及諾曼底公爵的兩段婚姻,成功成為了歐洲最有權勢的女人之一。埃莉諾死后將自己的財產和封地留給了長子獅心王理查(Richard the Lionheart)。于是,在中世紀史上,理查就順理成章地擁有了另外一個名字——“埃莉諾之子”(Son of Eleanor)。如同埃莉諾的財富一樣,她的名字在歐洲史中留下了很深的烙印,而這一切的源頭便是她所繼承的土地。

阿基坦的埃莉諾

戰(zhàn)爭助推:“垂簾聽政”的母親

婦女土地繼承權的確立只是導致貴族階層隨母姓風潮的誘因之一。中世紀盛期的西歐是一個不時戰(zhàn)火紛飛的世界,貴族男子激情澎湃地加入十字軍隊伍前往東方世界征戰(zhàn),他們常常留下自己的封地,交由家中的女性代為管理。這一傳統實際上在中世紀早期就已存在,早在8世紀時,德國戰(zhàn)士里夫維努斯(Riphwinus)在追隨查理曼大帝(Charlemagne)征戰(zhàn)期間,就把他的土地和財產全權交給了妻子打理。

到了中世紀盛期,隨著十字軍東征戰(zhàn)事如火如荼地開展,貴族婦女代為管理封地的情況更為多見。在1060-1080年之間,在法國北部的文多莫瓦(Vendomois),赫迪斯夫人(Lady Hersendis)就全權管理著她的家庭財富,原因是她的丈夫作為十字軍東征的一員去了耶路撒冷。在一些附屬騎士的陪伴下,赫森迪斯夫人前往馬爾穆蒂埃修道院院長(the abbot of Marmoutier)那里,親自請求他確認她對自己丈夫封地的權力。又如,在十字軍東征期間,在法國南部的奧徹(Auch),貴族雷蒙多·多那特(Raymond Donat)的兩個兒子參加了十字軍東征。在走之前,他們將自己的土地抵押給了妹妹索拉(Saura)。于是,索拉便乘機將其父親與兄弟的土地全部聚斂到她和她自己兒子的名下,并成為該封地事實上的管理者。有不少婦女將丈夫的封地管理得井井有條。12世紀,威廉·高齊二世(William Gouet II)的夫人布勞的歐斯塔奇(Eustachia of Brou)在其丈夫參加十字軍東征后,就經常獨自主持法庭審理案件,并確認其附庸所繳納的貢物。她的丈夫在1115年左右回來時,發(fā)現家中的封地管理良好,秩序井然。

而且,在沒有父親的家庭中,母親可以全權掌控自己的子女。倫巴第的法律就明確規(guī)定,子女年幼時,居寡的母親可以全權擔任家族的領袖和經濟財富的仲裁者,并擔任子女的唯一監(jiān)護人。在這種情況下,居寡的母親們往往“垂簾聽政”,代替子女治理莊園,由此對子女與封地施加了深遠的影響。于是,貴族子女們自然更尊崇地位至高無上的母親,并希望通過繼承母姓的姓氏來彰顯自己的身份。

波瓦圖的紀堯姆五世(Guillaume V)沒有從他的母親艾格尼絲(Agnes)(來自勃艮第)那里繼承土地,路易九世(Louis IX)也不是從他的西班牙母親布蘭奇(Blanche)那里繼承得到的法國,然而他們都隨了母親的姓氏。勃艮第的艾格尼絲本身是聲名卓著的貴婦人,她在卡佩家族的發(fā)展史上充當了重要的角色。在其子年幼時,她積極參與政治,為其子創(chuàng)造了穩(wěn)定的政治環(huán)境,所以,她的兒子在11世紀的《波特文憲章》(Poitevin charter)中被記載為“威廉伯爵,艾格尼絲伯爵夫人之子”(lord count William,son of countess Agnes)。與之相類似,路易九世之所以認同自己“布蘭奇之子”(son of Blanche)的稱號,主要是因為他認識到王后母親本身的重要地位,因為她在公眾眼中是一個極有威嚴的角色,在她兒子的幼年期,一直擔任攝政王并持續(xù)對王室的政策施加影響。

在10-12世紀的西班牙阿拉貢以及法國南部的特許狀中,我們可以發(fā)現這樣一個特征:每當封臣或領主被授予終身職位并發(fā)表效忠誓詞時,他們往往在誓詞中反復提及自己的母系氏族以彰顯身份。在法國馬格勞那地區(qū)的憲章中,有這樣一則記載:在1155-1160年間,一個被冊封的封臣發(fā)表了效忠誓言,在誓言中,他始終以母系家族的一員自居,盡管他的父親(連同母親)都在宣誓現場,但其“命令”他們的兒子這樣做,且沒有感到任何不妥,由此可以窺見西歐地區(qū)對采用母系姓氏的廣泛接納程度。

開放之風:典雅之愛的流行與社會觀念的轉變

伴隨著婦女經濟與社會地位的提升,文化與性別觀念的轉變也在同時進行。這就必須提到10-13世紀西歐涌起的典雅之愛風潮,該風潮挑戰(zhàn)了傳統的性別觀念,進而間接推動隨母姓風潮的發(fā)展。

反映典雅之愛的騎士效忠場景

所謂“典雅之愛”(courtly love),簡單來說是指中世紀中期流行的年輕騎士與已婚貴婦之間的那種“純粹”而凸顯精神層面的愛戀。十字軍東征期間,婦女有機會全權掌管家庭內部的經濟。于是,她們便有足夠的錢財和自由來養(yǎng)活自己的愛慕者并與其維系浪漫的精神愛戀。大約在1030年,在意大利北部的瓦扎,蒙費拉特的威廉三世(William III of Monferrat)的妻子就虔誠地參觀了一位圣人的墳墓,她“被愛慕自己的騎士包圍著”,然后遇到了一個乞丐懇求她的施舍。她拒絕了,說她沒有足夠的財富來滿足她自己“和所有追求我的人”。

翻閱中世紀男女行吟詩人的抒情詩,我們可以發(fā)現,典雅之愛首先建立在男女自愿的基礎之上。一位男士不能憑借其權勢要求一位女士去愛他,同樣,一位貴婦人也不能蔑視向她求愛的身份低微的男士。女行吟詩人法蘭西的瑪麗(Marie de France)在其詩歌《埃奎坦》(Eguitan)中講道,南特國王埃奎坦(Eguitan)在向其管家的妻子求愛時,這位女士就擔心地說:“假如我恰好愛你,而且我將你所想要的給了你,這仍然不是一種平等的分享;因為你是一位有著無上權力的國王……你會把征收一種愛的賦稅當作是你的權力。沒有平等的愛是毫無價值的。”國王埃奎坦則發(fā)誓說:“我將自身交付給你;真正將我視為你的朋友和仆人!我發(fā)誓,我將完全按照你說的去做……我們相互是對方的國王。”

中世紀游吟詩人的活動場景

此外,典雅之愛是一種女性在其中占主導地位的愛。所謂的“貴夫人”(dame)這個詞,即發(fā)源于拉丁文中的 domina,其含義是貴夫人處于統治地位。同時,在行吟詩人的詩中,男主人公習慣上將自己鐘愛的女性稱為“我的主人”(my lord)。身處典雅之愛中的男女們是依據封君封臣制中的臣屬契約規(guī)定去行動的。女性正如象棋中的皇后,其地位至關重要。隨著典雅之愛的流行,尊重和保護女性成為了貴族社會中的一種風尚。克雷蒂恩所寫的傳奇中的主人公蘭斯洛特講道:“當一位騎士發(fā)現一位女性獨自一人時,假如他計較自己的好名聲,那么他不尊敬這位女性就如同自殺一樣。而假如他攻擊了她,那么他將永遠受到嘲笑。”

典雅之愛使西歐社會的開放程度達到了空前的高度。一種新型的婚姻觀念出現,即獨身和對婚姻忠貞是“無趣”的,即便再婚,也并不是什么大不了的事情。青年男女們頻繁地更換伴侶,后果是同父異母或者同母異父的孩子數量大增。在這種復雜的家庭關系下,在父姓的基礎上加上母姓來辨別身份就顯得很有必要。

加洛林王朝的禿頭查理(Charles the Bald)往往被稱做“朱迪斯之子”(son of Judith),他擁有此稱呼的原因一方面在于,他母親在加洛林王朝歷史上是聲名卓著的人物,另一方面則和王朝中有太多叫查理的人有關。這一稱呼也有助于和他同父異母的兄弟洛瑟(Lother)和路易(Louis)進行區(qū)分,這兩個兄弟是他的父親虔誠的路易(Louis the Pious)早年間一段婚姻的產物。在1138年,法國的一份人口登記簿這樣來區(qū)分同父異母的孩子:“‘佩特魯斯·維萊爾米’(Petrus Vilelmi)是杜爾西亞納之子(son of Dulciana),而他的異母兄弟伯特蘭(Bertrand)則是露西亞之子(son of Lucia)。”

典雅之愛的社會風氣一方面是十字軍東征以來婦女經濟地位提升的縮影,另一方面則沖擊了傳統的女性觀與婚姻觀,促使婦女的社會地位得到提高。因此,不管從母親的經濟地位來看,還是分辨子女身份的實用價值來看,隨母姓這一突破傳統桎梏的舉動顯得更為順理成章。

結語

教會私生子現象的猖獗、婦女繼承權與財產權的確立、典雅之愛的流行以及婚姻觀念的轉變,這一切都成為了該時期隨母姓現象涌現的助推因素。為了履行自身的職業(yè)職責,貴族騎士和牧師都需要在某種程度上擺脫所謂的“家庭關懷”,這反過來大大擴大了婦女的經濟職能,增加了她與世界的聯系,并使其子女以自己的母系家族為榮。隨母姓現象作為等級森嚴的男權社會中一股反傳統的逆流,不僅體現了父權制社會結構的復雜性,也為我們了解西方近代女性運動的歷史基礎提供了一種新的解讀視角。

參考文獻

1.裔昭印:《西方婦女史》,商務印書館,2009年版

2.Susan Moshar Stuard,ed,Women in medieval Society,University of Pennsylvania ,1976

3.[以]蘇拉密斯·薩哈:《第四等級——中世紀歐洲婦女史》,林英譯,廣東人民出版社,2003年版

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司