- +1

以電影與詩為萬物命名 | 塔可夫斯基誕辰90周年

今年4月4日,是前蘇聯導演安德烈·塔可夫斯基(Andrei Tarkovsky,1932-1986)誕辰90周年。這位電影圣徒一生僅留下《鄉愁》《犧牲》《鏡子》《潛行者》等七部長片和一部短片,卻拓展了電影的詩意、夢幻、神性的邊界,為后世創作者留下豐厚的精神遺產,成為電影史上一座至高無上的豐碑。他的父親阿爾謝尼·塔可夫斯基(Arseny Tarkovsky,1907-1989)是個詩人,秉承俄國詩歌傳統,在特殊的年代創作了大量色調沉郁的詩歌。

阿爾謝尼和安德烈,作為父與子,作為靈魂詩人與奇跡導演,都是二十世紀詩歌和電影領域難以忽視的傳奇。兒子在孤獨中成長,“家里沒有男子漢……父親在我的生活里總是缺席的”。父親老不著家,每天作詩、翻譯、會友、混文藝圈、鬧婚外情,家庭的俗常生活和拮據處境很快讓他疲倦。“父親生活在某個謎一樣的平行世界,他交往的那些人的名字,已屬于歷史、永恒、俄羅斯文學,而他本人也屬于這個世界,這個世界的大門對于他們之外的人,包括親人在內都是緊閉的。”

安德烈的電影中不僅僅時時出現父親的詩歌和他的身影,對童年的回憶也是貫穿始終的一條脈絡,電影中的詩性語言和對生命宏大母題的哲思更與詩人父親的影響密不可分。在《塔可夫斯基父子》這本書中,你能看到,對安德烈·塔可夫斯基的個人和家庭生活來說,阿爾謝尼無疑是缺席的,這是一種不幸。但是無可否認的是,在他們兩人并行的藝術時空里,阿爾謝尼的詩歌造詣和文學精神影響完完全全輻射到了安德烈,成就了他偉大的電影藝術。

▽

塔可夫斯基父子:

以電影與詩為萬物命名

01

電影《安德烈·盧布廖夫》劇照

當我見到具象化的一聲巨響,

當白堊的雙翅逐漸蘇醒,我豁然開朗:

我超越了生命,我的功勛還在隘口。

一座座大張的墳墓有如刀傷,

我應該把它們引去

白色顏料那圣經般的清晰,

并成為費奧凡的學徒。

我憑爪子認出了他:他是一只獅子,

他和自己的曠野血肉相連,

而我渴求,我做了幾個夢,

已在慈悲的熾熱炭塊上腐爛。

六百年來我呼吸著它的火焰,

六百年里滿懷嫉妒,傷痕累累。

“你會不會來,仁慈的撒瑪利亞人,

用你那清涼的亞麻將我裹纏?”

——阿爾謝尼·塔可夫斯基

(選自《塔可夫斯基父子》)

一九三零年一月二十一日,在列寧去世周年紀念日前,莫斯科最古老的修道院之一的西蒙諾夫修道院墻下聚集了許多工人和紅軍士兵,他們摘下大檐帽、布瓊尼帽,“朝著嚴寒的空氣釋放一個個撕破的氣團”。他們手持鉆孔機在墻上打孔,用錘子敲大裂口,放上炸藥,現實和魔幻的火焰在那個瘋狂的夜晚交織。

后來據《星火》雜志報道,莫斯科八千勞動群眾在這天拆卸了反動黑暗勢力和“垂死宗教勢力”的廢墟,而在原址上將重新建起汽車制造廠文化宮。阿爾謝尼記錄下的這個夜晚在安德烈電影《鏡子》的原片中再度呈現,教堂在崩落,莫斯科和人們的心靈空蕩蕩的。

02

電影《潛行者》劇照

我出生得那么早,

以至于有時候會聽到

冰冷的水

如何在我頭上流過。

而我躺在河底,

假如唱起歌兒——

我們從水草開始唱起,舀一點沙

唱到張不開嘴。

我出生得那么早,

以至于不會說話,

我夢見石岸上的

一座城市。

而我躺在河底,

從水中看見遠處的光、高聳的樓房,

星星的綠光。

我出生得那么早,

以至于如果你過來

用一只手蒙上我的雙眼,

那么這將是一個謊言,

而我無法確證你,

而如果你離開,

我又沒有像盲人一般跟著你,

那么這將是一個謊言。

——阿爾謝尼·塔可夫斯基

(選自《塔可夫斯基父子》)

一九三二年四月四日的凌晨,阿爾謝尼感應到了遙遠的伏爾加河的破冰,夜空中凜冽的孤星的閃爍,夜風中的手風琴的輕鳴,安德烈誕生了。“他的眼睛是幽暗的,是灰藍色、藍灰色、灰綠色的,是狹長的,像個小韃靼人。他看起來一副生氣的樣子。鼻子隨我,但搞不懂……嘴巴很好看,很漂亮。”(阿爾謝尼·塔可夫斯基《德里爾卡日記》)

阿爾謝尼為此受到了極大的鼓舞,他珍視這種父子之間的深刻、神秘的連接,這個孩子將會繼承他準備交接的一整個巨大的、謎一樣的世界。

03

電影《鏡子》劇照

銀色雙手的小姑娘,

傍晚在森林里迷了路。

百步遠的地方,強盜們無聊地

吹口哨讓小鳥懸空中。

勇猛的群馬絆住腳,

仿佛酒瓶,槍聲噼啪響,

命運在正上方

把鳥巢和枯枝摘盡。

“哦,白樺林,你們啊,我的白樺林,

你們啊,我清澈的溪水,

讓開道路,擦干眼淚,

拆散我的細發辮。

用樹根與青草妝點,

放到自己的床上去,

不要讓憤恨與搶劫

奪去我潔白的雙手!

——阿爾謝尼·塔可夫斯基

(選自《塔可夫斯基父子》)

孩子的喊叫、鍋碗瓢盆的碰撞、窗外的叱罵、廚房和樓梯上從來不關的燈,阿爾謝尼對此難以忍受,他開始玩失蹤,早晨才回家或一連幾天都不回家,他把自己沉溺在超負荷工作和野蠻的激情中。

為此,妻子陷入了無盡的等待,安德烈在電影《鏡子》中母親和孩子坐在田野邊際等待從灌木叢里出現的來者的鏡頭還原了這種漫長無垠的等待。

04

電影《潛行者》

沒有人和我在一起。

墻上掛著肖像。

在老太婆的瞎眼上

飛來飛去的是蒼蠅,

蒼蠅,

蒼蠅。

我說:“你在

你的玻璃后面進天堂感覺怎么樣?”

蒼蠅在老太婆的臉頰上爬著,

她答道:

“你孤單單地在自己家待著

感覺怎樣?”

——阿爾謝尼·塔可夫斯基

(選自《塔可夫斯基父子》)

阿爾謝尼沉入了巨大的孤獨中,他身邊的人都迅速的、不可逆轉的逝去了。戰爭爆發了,他的第二任妻子安東寧娜·亞歷山德羅夫娜的前夫弗拉基木爾·特列寧在前線犧牲了,瑪麗娜·茨維塔耶娃則在葉拉布加自縊了。阿爾謝尼橫亙在現實與非現實、過去與現在、生與死的中間,他害怕傾聽自我,害怕面對極度依賴詩歌、使他心靈敏感而又銳利的自我。

05

電影《伊萬的童年》

手術臺被推向燈光下。我面朝下

躺著,仿佛秤上的肉,我的靈魂命懸一線,

我在一旁看著自己

我被市場油膩的秤錘稱重

足斤足兩……

又:

紗布仿佛樹皮,

在身上變硬,他人的鮮血

通過燒瓶涌入我的肉身,

我像魚兒在沙丘上呼吸,

吞咽著堅硬的、云母般的、泥土味的、

冰冷的和神圣的空氣。

我的嘴唇起泡,還

用勺子給我喂水,還

記不得自己的名字,

但是大衛王的詞典

在我的舌尖活了過來……

——阿爾謝尼·塔可夫斯基

(選自《塔可夫斯基父子》)

一九四一年八月底,九歲的安德烈坐在恩格斯街八號木頭房子的臺階上,他知道在他的父親前往了某個很遠的地方去打仗,那里不斷的有人在犧牲。

而時間到了一九四三年十二月十三日的時候,阿爾謝尼的腿被爆破彈集擊中,受了嚴重的傷,引發氣性壞疽,導致了截肢。截肢帶來的極端無助感和難以忽視的痛苦成了阿爾謝尼日常體驗甚至生活本身,這完完全全改變了阿爾謝尼的外表:“他的意志被擊垮,沉默寡言,面容弄蒼白、瘦削,臉頰深陷”。

06

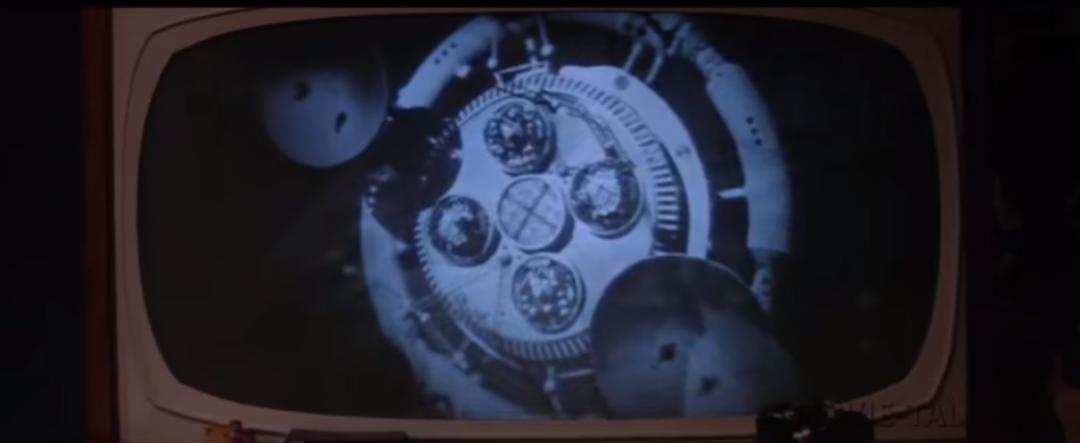

電影《飛向太空》

我被所有生與死之血召來生活,

我生在這樣一個時代,

民族不知名的天才

為事物與現象的肉身,

賦予靈魂,為它們命名。

——阿爾謝尼·塔可夫斯基

(選自《塔可夫斯基父子》)

阿爾謝尼曾這樣書寫自己,在戰后赤貧崩潰和斯大林式浮夸野蠻的背景交織下,詩人生活在自己的準則和平行世界里,與歷史、永恒和俄羅斯文學為鄰。

07

電影《飛向太空》劇照

直到現在我也想不通:

為什么我需要星表?

星表中有千萬個

天際的電話號碼,

千萬個海市蜃樓、

千萬個世界的電話號碼,

整個照耀、閃爍的蒼穹,

字宙用戶的名單。

我知道每顆星星的名字

我還能找到他們的號碼,

我要等到大地的序列,

要撥動鋼鐵的字母表:

A-13-40-25。

我不知道,去哪里找你。

從電話的聽筒傳來:

“現在是獵戶星座的阿爾法星在回答。

我在路上,我現在是星星,

我已將你永遠遺忘。

我是一顆星——白晝的姐妹,

我不想被你夢到,

我和你從此無關。

三百年后再給我電話。”

——阿爾謝尼·塔可夫斯基

(選自《塔可夫斯基父子》)

在遠離首都喧囂的戈利岑諾,阿爾謝尼重燃起對自孩提時代就沉迷的天文學的興趣,他遍尋星表,收藏相關書籍,自學相對論和宇宙膨脹論,甚至積極參加全蘇天文學與大地測量學協會的工作。他對世界的維度充滿了好奇,將目光投向了遙遠的、深邃的星際,實現了他所夢想的“讓詩歌回歸本源,讓書籍回歸其生于斯、很久以前誕生過全部早起人類的大地母親的懷抱。”

從勘探隊回來的安德烈給阿爾謝尼打了這通電話,他們都想要見到對方,因此安德烈坐了萬般通勤火車來到了戈利岑諾,他們在星空下徹夜長談,安德烈情緒激動地表達著,而阿爾謝尼則沉默地傾聽和思考著。

08

電影《壓路機和小提琴》劇照

塔樓的鐘聲大作,

風在上揚行人躲入門廳

門在吱呀作響

光著腳的女子在人行道上奔跑

雨在身后追趕著她們

心在怦怦跳

裙子極為不便

玫瑰花也濕透了。

冰雹

落在椴樹上,

粉身碎骨。

窗戶

還是稍微打開,

在布滿銀色鱗片的馬路上

孩子們嚼著冰凍堅果。

——阿爾謝尼·塔可夫斯基

安德烈憑借他的絕對聽力,在他的畢業作品短片《壓路機和小提琴》嘗試加入了表面之外的內在聲音,影片中電閃雷鳴、暴雨和推倒老房子的鏡頭所展現的蒙太奇節奏與阿爾謝尼的這首詩歌《小市民頭道街的冰雹》完全貼合。安德烈嘗試把圖像和音樂結合起來,他自如地使用不同的表達工具,在電影領域不斷地傳達生命。

關于塔可夫斯基父子關系的故事本身,就是一部電影的絕佳素材。它既可以拍成一部家長里短的大眾情節劇,也可以拍成一部深沉的、給觀眾帶來啟迪的藝術電影。

這是一個關于時代風暴、個人命運、創傷記憶的故事,是一個尋找父親、不斷渴望父親認可的兒子與一個總是不想成為父親的父親之間的故事。故事里的父與子是兩條平行線,他們分別在二十世紀詩歌與電影領域為人類做出了極大貢獻,但他們卻保持著精神維度的平行線的狀態。對于安德烈·塔可夫斯基的個人生活來說這無疑是個悲劇,但這種平行運動卻成就了他的藝術。

通過本書作者巧妙的蒙太奇式文字,我們可以看到塔可夫斯基電影里向父親的征詢,與父親的對話,對父親精神的繼承,從而為我們理解他的電影打開一扇窗戶。

THE END

原標題:《以電影與詩為萬物命名 | 塔可夫斯基誕辰90周年》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司