- +1

“變裝秀”的乾隆仿古行樂圖:細(xì)節(jié)中蘊(yùn)藏的虛構(gòu)與真實(shí)

清代乾隆仿古行樂圖是以內(nèi)府收藏古畫為底本的仿古行樂圖,為何在乾隆朝會出現(xiàn)此類仿古行樂圖?畫中所繪情境是真實(shí)還是虛擬的?乾隆帝試圖通過這些畫作表達(dá)怎樣的意涵? 由廣西美術(shù)出版社前不久新出版的《茹古涵今——清乾隆朝仿古繪畫研究》通過對《是一是二圖》、《弘歷鑒古圖》等作品的圖式解讀,探析清乾隆朝仿古繪畫。“澎湃新聞·古代藝術(shù)”(www.usamodel.cn)特選刊本書“仿古行樂圖中的虛構(gòu)與真實(shí)”一節(jié)。

乾隆帝仿古行樂圖,有學(xué)者指稱其為乾隆皇帝的“變裝肖像”,認(rèn)為受到18世紀(jì)歐洲人化裝舞會與肖像畫的影響。筆者認(rèn)為,這類仿古行樂圖在乾隆朝反復(fù)繪制確有其特殊含義與價值,但未必與西洋繪畫有直接聯(lián)系。本著以歷史眼光看問題的態(tài)度,本章試圖通過還原仿古行樂圖創(chuàng)作的歷史過程,結(jié)合乾隆帝本人的詩文表達(dá),探討其文化與觀念層面的意涵。

一、非慕漢衣冠——仿古行樂圖中的虛構(gòu)漢裝

綜觀上述乾隆朝院畫家所繪制的根據(jù)古畫底本而來加入乾隆帝形象的仿古行樂圖,我們可見出一個重要特征——即畫中的乾隆帝絲毫不改原圖人物的服飾裝扮,同樣頭戴冠巾,身著寬袍右衽的漢裝(圖1)。即便在《弘歷掃象圖》(圖3)這樣的宗教題材畫中,由于丁觀鵬摹仿丁云鵬扭曲顫抖的筆法而使得畫中衣服顯得不那么寫實(shí),但我們依舊能辨別出畫中乾隆帝衣著右衽特征,確屬漢裝無疑(圖2)。

由此可見,不論是化身為漢族文士還是佛祖菩薩,在這類仿古而來的行樂圖中,乾隆帝無一例外的皆以漢裝形象示人。這不免令人好奇乾隆帝的漢裝裝扮是否真實(shí)存在。

關(guān)于乾隆帝漢裝肖像的真實(shí)性,目前學(xué)界持有不同觀點(diǎn)。有學(xué)者認(rèn)為畫中乾隆帝的漢裝裝扮是真實(shí)存在的。 他以一個漢族文人形象出現(xiàn),體現(xiàn)出滿洲貴族入關(guān)之后逐步漢化的過程。從順治帝強(qiáng)令漢人移裝易服,到乾隆帝穿著漢族服裝、摹仿漢族文人舉止并請人畫像,不過百年時間。 同時,也有學(xué)者指出自雍正帝到乾隆帝的漢裝行樂裝扮并非真實(shí),都是虛擬出來的。因為在清朝歷朝嚴(yán)格的衣冠制度下,不可能出現(xiàn)滿洲皇帝漢裝打扮的現(xiàn)實(shí)。

其實(shí),對于漢裝裝扮真實(shí)與否的問題,乾隆帝自身早已做出回答。他于乾隆二十八年(1763)為金廷標(biāo)摹劉松年《宮中行樂圖》所做的題畫詩中已透露玄機(jī)。此幅題畫詩的第三首這樣寫道:“幾閑壺里小游紆,憑檻何須清蹕呼。詎是衣冠希漢代,丹青寓意寫為圖。”詩文中除去描述帝王出行的畫面情節(jié),還特別說明了畫中人物作漢裝打扮只不過是丹青游戲,并非向往崇拜漢朝衣冠。為避免誤會,乾隆帝在三十六年(1771)編纂《御制詩三集》時,還特別附加一則小注:“圖中衫履即依松年式,此不過丹青游戲,非慕漢人衣冠,向為《禮器圖序》已眀示此意。”小注特別強(qiáng)調(diào)金廷標(biāo)《宮中行樂圖》中所繪人物之所以穿著漢裝,是因為劉松年原畫如此,因而未改,并不是對漢人衣冠有傾慕之情。

小注中提到的《皇朝禮器圖式序》,是乾隆帝于六十年(1795)六月為《皇朝禮器圖式》一書所作的序言。《皇朝禮器圖式》是清代國家禮儀圖典,書中包括祭器、儀器、冠服、樂器、鹵簿、武備等多方面的相應(yīng)規(guī)制。在序言中,乾隆帝談及“五禮五器”的規(guī)制演變,主張區(qū)別對待前朝規(guī)制。對于禮儀祭器可以依照古法改變——“前代以盌盤充數(shù),朕則依古改之。”但對衣冠制度勒令甚嚴(yán),絕不許改變滿族傳統(tǒng)——“至于衣冠,乃一代昭度,夏收殷冔,本不相襲。朕則依我朝之舊,而不敢改焉,恐后之人執(zhí)朕此舉而議及衣冠,則朕為得罪祖宗之人矣,此大不可。”序言結(jié)尾處,乾隆帝還將衣冠制度聯(lián)系到國家興亡——“且北魏、遼、金以及有元,凡改漢衣冠者,無不一再世而亡。后之子孫能以朕志為志者,必不惑于流言,于以綿國祚承天佑于萬斯年,勿替引之,可不慎乎?可不戒乎?是為序。” 乾隆帝以北魏、遼、金、元朝為例,說明凡是改穿漢裝朝代的后果即是亡國。面對如此慘痛的歷史教訓(xùn),必須慎戒。若不如此,乾隆帝會被視為不遵循祖制而得罪祖宗之人。

雖然乾隆帝仿古行樂圖與《皇朝禮器圖式》在功能上并不完全一致,但乾隆帝在行將禪位之時所作的《皇朝禮器圖式序》可以作為其行樂圖中采用漢裝的參考。

作為馬背上奪天下的民族,滿族服裝以窄袖短裝為主,方便射獵及游牧的需要。 入主中原后,為同化漢人,清廷發(fā)出剃發(fā)留辮、改穿滿裝的指令。在遭到強(qiáng)烈抵制后,清廷采納明朝遺臣金之俊“十不從”的建議,一定程度上緩和了民族服裝的矛盾。 但這并不表明滿族統(tǒng)治者放棄了本民族習(xí)俗。恰恰相反,自清代建立之初,滿族統(tǒng)治者就非常重視維護(hù)滿洲“國語騎射”的文化傳統(tǒng),包括滿洲語言文字、衣冠制度以及尚武精神等。其中,“姓氏、發(fā)式和服飾”,是清統(tǒng)治者沒有從漢族文化中承襲的“除外的特例”。 皇太極曾于崇德元年(1636年)在翔鳳樓對諸王及屬下頒布關(guān)于服飾的訓(xùn)誡,并讓弘文院大臣宣讀金世宗完顏雍的歷史,稱:“先時儒臣巴克什·達(dá)海·庫爾纏屢勸朕改滿族衣冠,效漢人服飾制度。朕試為此諭,如我等于此聚集,寬衣大袖,左佩矢,右挾弓,忽遇碩翁科羅巴圖魯勞薩挺身突入,我等能御之乎?若廢騎射,寬衣大袖,待他人割肉而后食,與尚左手之人何以異耶!朕發(fā)此言,恐后世子孫忘舊制,廢騎射以效漢人俗,故常切此慮耳。”皇太極感嘆金代的衰亡與漢化的弊端有關(guān),規(guī)定后世子孫除去戰(zhàn)爭出師和田獵兩種情況下可以穿著便裝外,其余場合必須穿滿洲朝服。

服飾上的嚴(yán)厲政策一直持續(xù)。至乾隆年間,早已穩(wěn)坐江山的乾隆帝面對臣下改穿漢服的進(jìn)言時,依舊搬出皇太極的祖訓(xùn)加以回復(fù)——“聯(lián)每敬讀圣謨,不勝欽懔感慕。……我朝滿洲先正之遺風(fēng),自當(dāng)永遠(yuǎn)遵循。”乾隆三十八年(1773)又下諭:“衣冠必不可輕言改易。所愿奕葉子孫,深維根本之計,毋為流言所惑,永恪遵聯(lián)訓(xùn),庶幾不為獲罪祖宗之人。”乾隆四十二年(1777)時又再次就遵循祖制頒布詔令。這一規(guī)制到嘉慶時期還被不斷重申。

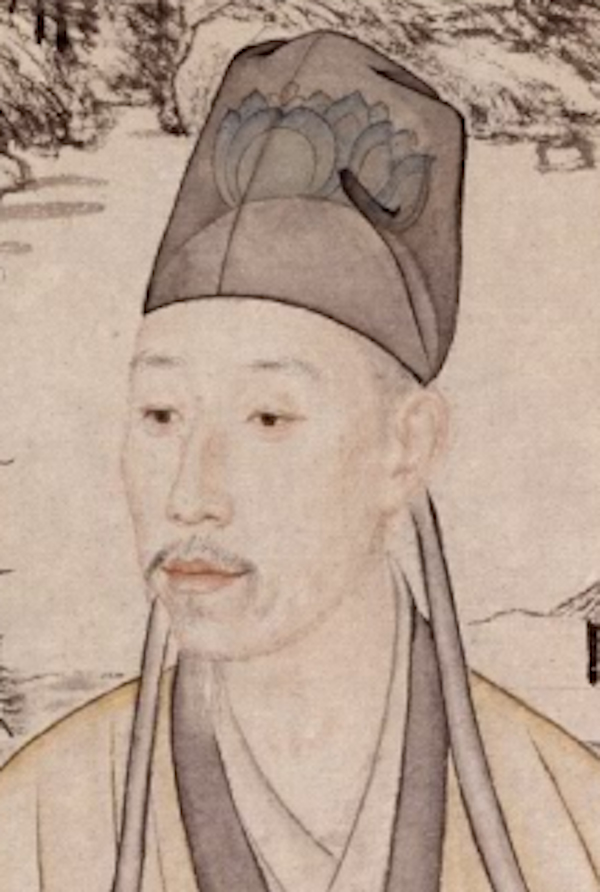

與漢族衣冠相似,仿古行樂圖中的乾隆帝發(fā)式同樣也是不可能出現(xiàn)在清宮現(xiàn)實(shí)中。以《弘歷宮中行樂圖》為例,畫中五十三歲的乾隆帝頭戴金冠,上披黑色薄紗頭巾。前額上的頭發(fā)全部剃去,露出青白色頭皮。所戴金冠雖有玉簪插住,但實(shí)際上并沒有頭發(fā)可供攀附(圖4)這種不真實(shí)的發(fā)型在清院本《是一是二圖》(圖5)、《弘歷鑒古圖》中也曾出現(xiàn)。這種怪異的發(fā)型一方面承襲自宋人原畫,同時又隱晦的保留了滿人頭頂無發(fā)的習(xí)俗。 (圖6)

由此可見,不管是文士題材還是宗教題材,在清朝嚴(yán)厲的衣冠制度下,這類乾隆帝仿古行樂圖中皇帝身著漢裝在宮中行樂的場景是絕對不可能真實(shí)出現(xiàn)的。畫中乾隆帝的漢裝形象,只不過是畫家根據(jù)古畫圖式虛擬出來的。

二、皇帝、古物、畫屏——仿古行樂圖中的真實(shí)成分

雖然乾隆帝漢裝行樂圖的畫中場景為虛構(gòu),但這些仿古行樂圖卻給人以逼真的現(xiàn)場感。這種真實(shí)感來自多個方面。

(一)、乾隆帝形象

這類仿古行樂圖中最真實(shí)的部分莫過于畫中出現(xiàn)的乾隆帝形象。在畫中,乾隆帝雖然身份不一且裝扮不同,但觀其面相已不再概念化,而是具有鮮明的個人特征。以《是一是二圖》為例,雖然身著漢裝進(jìn)行鑒古的場景從來不曾在真正發(fā)生過,但乾隆皇帝的面部肖像極為寫實(shí),從中可見其不同年紀(jì)的面貌特征。院畫家在乾隆帝的雙頰與鼻骨部分大面積繪畫陰影,以突出面部骨骼的立體感,這一點(diǎn)在青年時期的乾帝隆形象中尤其明顯。這種突出個人特征的肖像畫法明顯受到海西畫法的影響。雖然明末已經(jīng)有如利瑪竇等西方傳教士來華,帶來了諸如圣母像一類的西方繪畫,但影響十分有限。直至清代,在康熙、雍正、乾隆等多朝皇帝的主動關(guān)注與個人興趣的觸發(fā)下,西方算學(xué)、西洋歷、機(jī)械制造術(shù)、地圖測算及透視線法等西洋科技才為皇家所重視,并應(yīng)用到宮廷生活及繪畫制作中去。

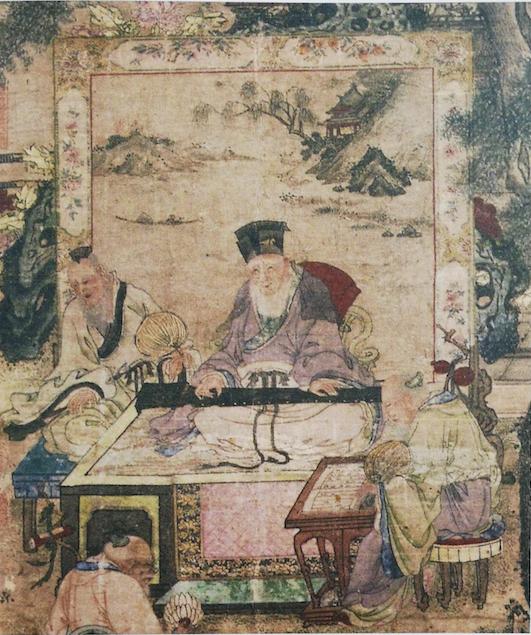

繪制《弘歷鑒古圖》的宮廷畫家姚文瀚與繪制《弘歷是一是二圖》的丁觀鵬都是乾隆時期如意館的重要畫家。他們曾跟隨郎世寧學(xué)習(xí),是有條件有機(jī)會接觸到西洋畫法的。

姚文瀚,號濯亭,順天(今北京)人,康熙五十一年(1712)生人。 據(jù)清內(nèi)務(wù)府造辦處檔案記載,姚文瀚至晚于乾隆七年(1742)已經(jīng)進(jìn)宮,并于此年幫助郎世寧繪制咸福宮藤蘿架。 雖然咸福宮藤蘿架并未保存下來,但我們可以通過觀察與咸福宮極為相似的倦勤齋棚頂所繪制的藤蘿架,推知那應(yīng)是具有明暗透視畫法的通景線法畫貼落。 (圖7)

丁觀鵬,順天(今北京)人,雍正四年(1726年)成為宮廷畫家。他以精于道釋、人物、山水畫而備受皇帝賞識,在雍正、乾隆兩朝均列為一等畫畫人。他的畫作中多帶有明暗透視之感,且擅繪人物行樂題材畫作,如《是一是二圖》、《宮妃話寵圖》(圖8)。

可以說,這些出現(xiàn)在仿古行樂圖中的乾隆帝形象已經(jīng)擺脫了傳統(tǒng)繪畫樣式中概念化的文人與菩薩形象,是以寫真為基礎(chǔ),具有鮮明個人特征,體現(xiàn)出不同年齡段的面容特征,帶給觀者以真實(shí)感。

(二)、畫中器物

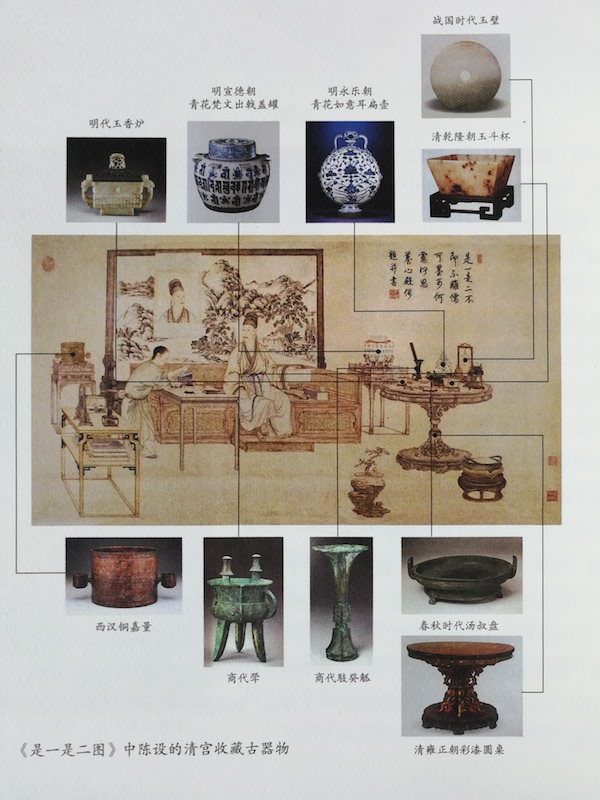

仿古行樂圖的另一重真實(shí)感無疑來自畫面中陳設(shè)的家具器用。由于內(nèi)府所藏古畫本身表現(xiàn)的即是文人雅士的書齋生活,清宮仿畫依舊承襲了鑒賞清玩的這一主題。在多本清院本《是一是二圖》、《宮中行樂圖》、《弘歷熏風(fēng)琴韻圖》等作品中,我們均能在畫面中見到琴棋書畫、筆墨紙硯等文玩器具的出現(xiàn)。

以清院本《是一是二圖》為例。在原本宋代佚名《人物》冊頁中,文人坐榻周圍擺放著許多茶具、文房、屏風(fēng)等文玩器用。在清院本仿畫中,不僅依舊保留著文人清玩陳設(shè),更將其中多種器物替換為清宮內(nèi)府的真實(shí)藏品。如畫幅右側(cè)的彩漆紫檀圓桌上擺放了內(nèi)府收藏的春秋時期湯叔盤、商代馶癸觚、商代斝、明代青花扁壺、明代玉香爐等器物。桌后方幾上放置的是清宮所藏明代宣德青花梵文出戟蓋罐。畫幅左側(cè)桌后方幾上則陳設(shè)著《西清古鑒》卷三十四中記載的王莽時期的銅嘉量。 (圖9)不僅如此,就連放置這些器物的彩漆紫檀圓桌也是內(nèi)府實(shí)際所用。乾隆皇帝很有可能在這張紫檀圓桌旁鑒賞過清宮收藏的古代器物。

當(dāng)然,除去少數(shù)具有特殊體征的器物,我們很難將畫中器物與清宮收藏實(shí)物建立起一一對應(yīng)關(guān)系。但通過找出與其相近的器物并進(jìn)行比照,我們有理由相信,在乾隆帝命姚文瀚、丁觀鵬作畫之時清內(nèi)府已富有古代器物收藏。畫中器物很有可能是乾隆內(nèi)府的真實(shí)藏品,這些藏品為虛構(gòu)的鑒古場景帶來了真實(shí)感。

另外,海西透視線法與明暗陰影的運(yùn)用亦加強(qiáng)了器物的寫實(shí)程度。若將畫中床榻、桌案等方形器物的邊線加以延長,我們可以在畫幅外、靠近屏風(fēng)中央偏高的位置找到其滅點(diǎn)(圖10)。這無疑是西方焦點(diǎn)透視畫法的體現(xiàn)。畫中桌案較為嚴(yán)格的采用近大遠(yuǎn)小的比例原則繪成,圓形器物如梵文罐、銅香爐、彩漆圓桌等也突出了高光并區(qū)分了明暗面,使器物呈現(xiàn)出較為真實(shí)的立體感。(圖11)

(三)、畫中屏與屏中畫

不可否認(rèn)的是,乾隆帝似乎對于畫面中的大扇屏風(fēng)特別有興趣。在宋代佚名《人物》冊頁(圖12)及劉松年《琴書樂志圖》(圖13)中,畫中文士坐榻后的屏風(fēng)占據(jù)著畫面的顯著位置,聚焦著觀者的目光。而在清院本仿畫中,畫屏不僅依舊存在,還將屏風(fēng)中畫替換為乾隆朝流行畫風(fēng)或乾隆皇帝的御筆畫。

姚文瀚《弘歷鑒古圖》中的屏風(fēng)畫是一幅明顯帶有四王風(fēng)格的山水畫作。近景是蕭疏荒淡的坡石茅亭及具有董其昌特色的中空樹木,遠(yuǎn)景則以披麻皴勾畫出山巒飛瀑,共同構(gòu)成一幅文人書齋山水畫(圖14)。丁觀鵬本所繪《弘歷是一是二圖》中屏風(fēng)山水與姚文瀚本較為相近,茅亭樹石的位置變換到畫面的右側(cè),但畫中茅亭形態(tài)及山水披麻皴法都如出一轍。(圖15)

在署名“那羅延窟”的《弘歷是一是二圖》中屏風(fēng)畫采取的是“一水兩岸”的構(gòu)圖方式,以枯筆淡墨寫出的樹石茅屋,以折帶皴勾描遠(yuǎn)景山巒,明顯帶有倪瓚畫風(fēng)及筆意。(圖16)畫屏中多層坡石堆疊而成帶有江南假山之感的遠(yuǎn)山,加之近景的茅屋竹林,皆與內(nèi)府所藏倪瓚(款)《獅子林圖》表達(dá)方式相近。

作于乾隆四十五年的《弘歷是一是二圖》中的屏風(fēng)畫是由乾隆帝御筆親繪的水墨梅花。梅樹枝干以雙鉤加染的方式繪出,枝上朵朵梅花,或含苞或盛放,僅以墨色勾勒花瓣及花蕊,不施一點(diǎn)顏色。這使得梅屏在整幅畫作工細(xì)設(shè)色基調(diào)中顯得尤為特別。(圖17)

這樣筆法較為稚拙的乾隆帝御筆墨梅還在清院本《弘歷熏風(fēng)琴韻圖》中屏風(fēng)畫中出現(xiàn),其旁還搭配繪有虬曲向上的不老青松。根據(jù)屏風(fēng)畫中題款“三希堂戲墨”,可知此幅御筆松梅屏風(fēng)畫的繪制地點(diǎn)為養(yǎng)心殿三希堂。

從宋人畫到清院本畫,畫中屏風(fēng)圖像的改換,反映出欣賞趣味的變化。四王風(fēng)格的書齋山水、倪瓚式的枯筆淡墨與折帶皴、象征凌寒與長壽的梅花青松,都遠(yuǎn)比兩宋時期的小景畫更能吸引乾隆帝的目光。況且在乾隆朝宮廷內(nèi)府中,也確實(shí)存在并使用著類似的山水花鳥畫屏。這些清宮流行畫風(fēng)畫屏的屢屢出現(xiàn),都使得乾隆帝仿古行樂圖中場景備顯真實(shí)。

可以說,這類乾隆帝仿古行樂圖是虛構(gòu)與真實(shí)的合體。乾隆帝身著漢裝在宮中行樂的場景是虛擬的,但畫中御容肖像及文玩器物又大多真實(shí)存在。乾隆帝之所以多次命畫院畫家圖繪此類繪畫,與其內(nèi)心所想有契合之處。

延伸閱讀:

《菇古涵今——清乾隆朝仿古繪畫研究》序(薛永年/文)

仿古,在明清的繪畫史上,是一個顯著的現(xiàn)象。此前,中國繪畫經(jīng)過高度發(fā)展,樹立了藝術(shù)的經(jīng)典,積累了寶貴的經(jīng)驗。宏觀地看,畫家的仿古,除去應(yīng)命復(fù)制古典作品之外,無外文化積淀的自覺,文化身份的認(rèn)同,傳統(tǒng)基礎(chǔ)上的創(chuàng)造。仿古并不是拘泥古法,更非食古不化。仿古作品,絕不是對前人的簡單重復(fù),而是利用古代資源并且掌握古代經(jīng)典體現(xiàn)的藝術(shù)規(guī)律進(jìn)行借古開今的創(chuàng)作。畫家對仿古的標(biāo)榜,除去說明學(xué)有本原之外,更是以自己的創(chuàng)造向傳統(tǒng)致敬。

清代的仿古,比較普遍,但不同的作者,不同的時期,不同的仿古對象,文化內(nèi)涵亦有不同。清初,民族矛盾尖銳,文人畫中的仿古,是一種堅守漢民族文化傳統(tǒng)的思潮。康熙乾隆以來,民族矛盾緩和,朝廷提倡學(xué)習(xí)漢族傳統(tǒng)文化,繪畫的仿古意識在某種意義上體現(xiàn)了民族文化的融合。不過,清初文人畫正統(tǒng)派的仿古,對象主要是山水,仿的本質(zhì)是演繹,是用演繹共性化的程式,發(fā)揮個性化的筆墨性情。對筆墨的關(guān)注與主觀的表現(xiàn)成為演繹的中心。

而清代宮廷繪畫的仿古,又是另一番景象了。對于清代宮廷繪畫的研究,開始于20世紀(jì)七八十年代,其后日漸興盛。除去研究宮廷繪畫機(jī)構(gòu)、制度、名家、重要創(chuàng)作活動以外,學(xué)者比較關(guān)注的問題,一是“五四”時期康有為就提出來的以郎世寧為代表的中西結(jié)合畫風(fēng),二是具有歌功頌德性質(zhì)的紀(jì)實(shí)繪畫。對于清代宮廷相當(dāng)大數(shù)量的以仿古形式出現(xiàn)的繪畫,往往認(rèn)為不是創(chuàng)作,繪畫技巧不高,沒有給予充分注意,雖有對個別畫家仿古作品的研究,但幾乎沒有人從整體上去研究清代宮廷繪畫的仿古現(xiàn)象。

20世紀(jì)70年代初,我在吉林省博物館工作時,收到一件非常精美的乾隆時期宮廷畫家丁觀鵬的《法界源流圖》,著錄在《秘殿珠林續(xù)編》中。這卷作品系奉乾隆皇帝之命仿大理國描工張勝溫的《梵像圖》,但乾隆皇帝認(rèn)為原畫在諸佛、菩薩、應(yīng)真的前后位置上有錯誤,專門請藏傳佛教大師章嘉國師訂正原畫中的訛誤,讓丁觀鵬按照章嘉國師的訂正來畫,所以看似仿本的《法界源流圖》,其實(shí)是乾隆皇帝章嘉活佛一起參與的再創(chuàng)作。其實(shí),清代宮廷繪畫的仿古之作,并非被動的復(fù)制,除去上述丁氏的《法界源流圖》這一種之,還有舊瓶裝新酒一類,題材依舊,但立意已經(jīng)翻新,甚至形象亦有所置換。

趙琰哲的碩士論文是《文徵明與明代中晚期江南地區(qū)〈桃源圖〉題材繪畫的關(guān)系》,在研究的拓展中她了解到,清代宮廷畫家王炳也奉旨畫過《仿趙伯駒桃源圖》。她還注意到臺灣畫史專家對《清明上河圖》清宮仿本的研究,注意到所謂清代院本的《清明上河圖》不是復(fù)制宋本,而是再創(chuàng)作的明清風(fēng)俗畫。后來她又注意到乾隆朝若干有趣的仿古作品,在確定博士論文選題的時候,她逐漸趨向于研究清乾隆朝仿古繪畫的新內(nèi)涵。我支持這一想法。因為在我看來,在乾隆朝宮廷內(nèi)外,文人和職業(yè)畫家都有不少自題仿古的繪畫,表面上是標(biāo)榜學(xué)有淵源,實(shí)際上是古中有今,古中有我,古意今情。

趙琰哲的對乾隆朝仿古繪畫的研究,不同于前人之處,首先在于整體性。她力圖厘清乾隆朝仿古繪畫的整體面貌及其在整個宮廷繪畫中所處的位置,既研究人物道釋畫的仿古,也研究山水花鳥畫的仿古,還聯(lián)系了園林器物工藝方面的仿古。她特別注意考察乾隆朝宮廷繪畫為何仿古、 仿什么古、怎樣仿古,弄清仿本的轉(zhuǎn)換與創(chuàng)造,仿本體現(xiàn)的意圖以及實(shí)現(xiàn)的功能,進(jìn)而思考乾隆皇帝的仿古觀念及這種仿古觀念的本質(zhì)。為此,她充分利用了清宮造辦處的檔案、乾隆朝存世的宮廷仿古繪畫以及所仿的收藏在清宮的原本、清宮繪畫著錄《石渠寶笈》與《秘殿珠林》、乾隆帝的題畫詩,等等。她不僅申請調(diào)閱了北京故宮博物院的藏品,也專程赴臺申請調(diào)閱了臺北“故宮博物院”的有關(guān)藏品。

趙琰哲對清乾隆朝仿古繪畫的研究,不但從大處著眼,而且從細(xì)處入手,不僅關(guān)注宮廷畫家的仿古之作,也注意到乾隆皇帝親自動手的仿古作品。她力求按題材分類選取典型案例,一一剖析,試圖在復(fù)雜而生動的歷史語境中去探索乾隆朝仿古繪畫的具體目的,透視作品的深層內(nèi)涵。最有意思的是,在偏向于文士題材的仿古畫作和偏于宗教題材的仿古畫作中,她指出院畫家居然以乾隆帝的真實(shí)肖像代替古畫中的文士或佛菩薩形象,進(jìn)而通過解析畫面真實(shí)與虛擬的結(jié)合,討論身為滿族的乾隆帝在仿古作品中變?yōu)楣糯鷿h族文士和天國菩薩,實(shí)現(xiàn)了想象中多重身份的轉(zhuǎn)換,既體現(xiàn)了乾隆皇帝穿越古今與跨越佛國俗世的帝王胸懷,也透漏了這位“寰中第一尊崇者,卻是憂勞第一人”在林泉中尋求心理補(bǔ)充的內(nèi)心世界。

在仿古山水畫和仿古花鳥畫中,趙琰哲把乾隆內(nèi)府收藏的個別園林作品、乾隆帝對該園林遺存的視察、乾隆帝的親筆臨仿該園林之作,還有其在現(xiàn)實(shí)園林營造中對該園林的仿建,通通聯(lián)系起來,進(jìn)行綜合考察,討論乾隆帝“移天縮地在君懷”的仿古觀念。她又通過乾隆皇帝親仿前代歲時吉祥題材的花鳥畜獸作品,聯(lián)系其撰寫的相關(guān)文章,探討乾隆皇帝心目中節(jié)令繪畫與災(zāi)害、祈福之間的復(fù)雜關(guān)系。

最后,她在之前個案分析的基礎(chǔ)上,探求了乾隆朝仿古畫在風(fēng)格、模式、功能上的特點(diǎn)及其出現(xiàn)的深層原因。特別討論了乾隆朝的仿古觀念,指出仿古畫作中既有傳統(tǒng)畫法的體現(xiàn),又有海西線法的運(yùn)用,但“不要西洋氣”,從而樹立了“以郎之似合李格”的畫院新風(fēng)。

不能說趙琰哲對乾隆朝仿古繪畫的研究已經(jīng)十分充分,但她具有敏銳的問題意識,對所討論問題的回答,又是資料翔實(shí)、有分析、有例證的,所以在認(rèn)識清代乾隆朝仿古繪畫問題上突破了前人,為認(rèn)識清代宮廷繪畫的豐富性,為了解乾隆皇帝以仿古繪畫形式體現(xiàn)繼承漢文化的正統(tǒng)方面都提供了有益的啟示。趙琰哲也注意到,乾隆朝宮廷的仿古,并不局限于繪畫,在書法、緙絲、玉器、瓷器方面也有表現(xiàn),這種在仿古中實(shí)現(xiàn)的不同材質(zhì)的轉(zhuǎn)換,更從視覺文化和物質(zhì)文化角度探討了仿古這一現(xiàn)象背后的文化意涵。趙琰哲博士論文經(jīng)過三年多的完善即將付梓前征序于我這個昔日的導(dǎo)師,于是略述所感以為序。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司