- +1

沈衛榮看“新清史”的熱鬧和門道②:所謂“內亞維度”

【作者按】

本文的寫作緣起于2016年10月22日參加北京師范大學文學院主持召開的“思想與方法——變動的秩序、交錯的文明:歷史中國的內與外”國際高端對話暨學術論壇時所作的一個簡短發言,以后經過了將近一年的時間,陸續增補、寫成。本文紙質版將揭載于由該學術論壇主持人方維規教授主編的學術論文集《思想與方法:歷史中國的秩序變動與文明交錯》(北京大學出版社即出)中,于此作者衷心感謝方教授邀請我參加這次論壇,并再三敦促我寫成了這篇文章。

去年10月,筆者受邀參加慶祝哈佛大學費正清研究中心成立六十周年的系列學術活動。在其中的一場學術演講中,我有幸聽到了美國“新清史”學派的另一位代表人物歐立德(Mark Elliot)教授本人對“新清史”的學術主張所做的一個簡單明了的總結。他指出“新清史”最關鍵的學術主張有以下三條:一,清史研究必須重視清朝的“內亞維度”(Inner Asian Dimension),強調滿清統治的內亞性質;二,清史研究必須利用非漢文資料,特別是滿文歷史文獻;三,清史研究必須重視全球背景,或者說清史研究應當立足于全球史語境之中。

與前述米華健先生的總結相比,歐立德教授總結的這三條“新清史”的主要學術主張顯得更具時代感和超越性。他的簡短的報告甚至根本就沒有提到引爆了最為激烈的爭論的“漢化”問題,也沒有提到正是他們正在紀念和緬懷的那位費正清先生,率先在西方學術界建立起了有關“朝貢體系”的那一套“陳詞濫調”。歐教授的報告給人的深刻印象是,“新清史”原來不過是順應了歷史研究的舊傳統和新的發展趨勢,從民族史、區域史和全球史等不同的角度,更多地利用第一手的滿文文獻而對清史所做的一種新的探討,而眼下所有對“新清史”的批評和爭論,則都是出于對“新清史”的誤解和誤導,它們完全偏離了學術主題,無的放矢,所以是沒有意義的,甚至是滑稽可笑的。

由于當時歐立德先生只是以主持人的身份在原定的會議議程中臨時加入了他自己的這段報告,所以他并沒有時間對上述“新清史”的三條學術主張的具體內容做更多闡述。如果我們把他提出的這三條學術主張當作一種學術原則和學術方法,則它們顯然不止對于清史研究,而且對于整個中國古代歷史,特別是對所有非漢民族主導的王朝歷史的研究,都具有借鑒和指導意義。例如,如果我們把它們用于與滿清史有很多相同特征的蒙元史研究的話,它們不但同樣適用,而且于蒙元史中也一定可以讀出很多與“新清史”相同的內容,而這樣的研究實際上早已有杉山正明先生率先積極地主張和實踐過。從這個意義上說,“新清史”之新意可適用于整個中國古代民族歷史的研究。

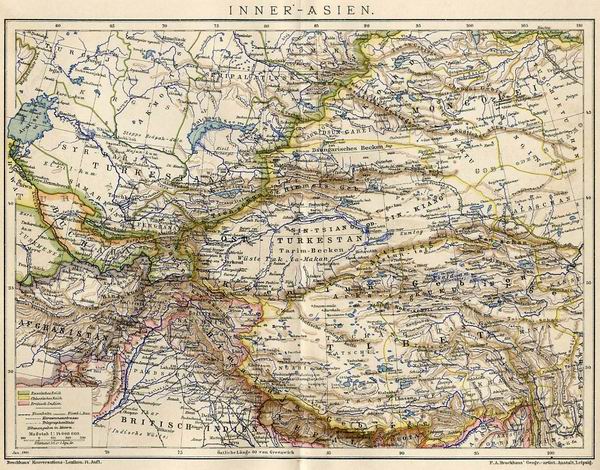

由于歐立德先生提出的這三條學術主張牽涉了中國古代史、民族史研究中很受人關注的幾個關鍵的問題點,而筆者自己的研究也始終與民族史相關,所以,他的總結給了我很大的啟發,也促使我對他所提出的這些問題做進一步的了解和思考。首先,我希望更多地了解“新清史”所主張的“內亞維度”和滿清統治的“內亞性質”到底指的是什么?“內亞”(Inner Asia)不但是一個外來的概念,而且還是一個近代的概念,把它作為一個重大的地緣政治概念用于清史研究之中,顯然是現代西方史家的一個創造。就我有限的閱讀經驗來看,“新清史”學家并沒有對“內亞”這個概念做出十分明確的界定:它有時直接與“新疆”這個概念混用,泛指古代西域突厥系諸伊斯蘭民族居住的地區;有時又把西藏、蒙古和新疆等三個地區聯結起來統稱為“內亞”,故討論清朝與內亞的交涉,主要就是討論清朝與西藏喇嘛、蒙古王公和新疆伊斯蘭精英之間的互動和往來;有時還把滿洲、蒙古、西藏和新疆聯合起來,作為清朝的“內亞帝國”部分,以此與“中國的帝國”相區別。大致說來,“新清史”家們討論的內亞,在地理范圍上與西方學術傳統中的中亞研究所涉及的區域范圍基本一致。

如前所述,“新清史”學者主張,“清不能被簡單地視為一個普通的中國王朝,它在軍事、文化、政治和意識形態上都很深入地與內亞相關涉”。這固然很有道理,但是,我們不應該因此而認為清朝對內亞地區的進一步滲透,是清朝對一個與古代中國毫無歷史關聯的地區發動的純軍事性的殖民擴張。顯然,清對內亞地區的更深入的滲透,既不只是僅僅因為清具有明朝所不具備的軍事實力,也不是因為清朝統治風格本身具有內亞性,或者說更具擴張性和侵略性,相反,它在很大程度上只不過是對其前朝歷史的延續和繼承。

事實上,中國古代歷史上幾乎沒有一個朝代未曾和“內亞”地區相關涉,漢朝、唐朝和元朝自不待言,就是宋朝、明朝又何嘗能夠脫離與上述內亞地區的交涉而存在呢?比較而言,蒙古帝國和蒙元王朝對西藏、新疆等內亞地區的統治和滲透,甚至比清朝更為直接和有效,至少元朝對西藏地區的控制和統治要比清朝直接和深入得多。即使是軍事力量上無法與蒙元相比的明朝,也繼承了元朝留下的遺產,一直保持著和西藏等內亞地區的交涉。如果說明朝對西藏的統治確實沒有元朝那么直接和有效的話,其原因并不在于明朝的軍事力量甚至虛弱到不足以征服西藏,而在于它固守了漢族“嚴夷夏之辨”的統治理念,對西藏采取了“懷柔遠夷”的統治策略。而且,如果說在政治上、軍事上,明朝與西藏的關涉遠不如元代那么深入的話,那么,在宗教和文化上,特別是在對藏傳佛教的吸收和傳播上,明朝與西藏的關涉甚至遠遠超越了元朝。而清朝對西藏的統治,則既不同于元朝直接郡縣其地的統治手法,也不同于明朝的懷柔政策,采取了一種更加因地制宜、剛柔并濟的統治方式。總之,清對西藏的統治不是純粹的軍事性的殖民擴張,而更多是對元、明與西藏之交涉的延續和發展。

近讀歐立德教授的弟子Rian Thum先生的一部獲得了美國歷史學會2015年度費正清獎的新著The Sacred Routes of Uyghur History(Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2014),這本書討論的是二百五十年間在中國治下的新疆突厥系穆斯林的歷史實踐(historical practice),研究的是那些今天作為維吾爾人的穆斯林,于上個世紀三十年代開始,如何通過書籍(手稿)的流通、朝圣、旅行和在伊斯蘭圣徒墓前的講史等活動,融合閃族、伊朗、突厥和印度傳統的成分,成功地構建了他們獨特的地方歷史和民族認同。這部著作旨在擴大人們關于眼下維吾爾人問題的相關知識,同時通過對歷史這個概念的反思,探究人類與過去之互動的局限。不言而喻,這部著作對于我們理解維吾爾人如何想象和構建自己的歷史和民族認同的過程,有巨大的幫助。但是,作者把維吾爾人的歷史實踐,亦即他們對自己的歷史敘事的建構,基本上與清以前這個地區的歷史,與傳統被認為是維吾爾人之先輩的回紇[鶻]人的歷史割裂開來,從而把今日之維吾爾人的歷史建構純粹當成是“傳統的發明”(invention of tradition)的一個經典例子,則未免矯枉過正。

根據Thum先生的敘述,“新疆”(維吾爾人自稱Altishahr,意為“六城”)于1759年被并入基于中國的清帝國(the China-based Qing Empire),而這是滿洲人和準噶爾蒙古人跨越了幾代的權力爭斗的一個意外結果。大清的乾隆皇帝決意要把被他打敗的準噶爾蒙古人的全部遺產接收過來,所以他接著再用武力打敗了當地突厥系穆斯林人(即維吾爾人)的反抗,并把這塊地方確定為大清帝國的“新疆”。從此以后,“新疆”便成了清中國的一個部分,盡管在1933-1934和1944-1949之間或可認為新疆曾有過短時間的獨立,但于清以后,不管是中華民國,還是中華人民共和國,都對新疆擁有主權統治。“新疆”自然地從內亞清帝國(the Inner Asian Qing Empire)的一個附屬,轉變成為作為民族國家的中國(the Nation-State of China)的一個組成部分。于是,這個不自然地嫁接草原和以綠洲為點綴的沙漠而形成的、地理上的混合區,成了祖國的西北邊疆,被賦予了一種新的歷史(Thum, 2014, pp. 4-5)。

毫無疑問,Thum先生上述對清代新疆歷史的描述,具有十分濃重的“新清史”氣息。首先,他對維吾爾族歷史和新疆歷史的討論只限于清代,甚至是1759年以后的歷史,不涉及清以前歷代中原王朝與西域(內亞)地區的交涉。這給人留下的深刻印象就是,新疆只是大清的“新疆”,所以也是中國的“新疆”,維吾爾人本身也是在清朝才開始形成為維吾爾人,并與中國發生關聯的。其次,他同樣把清朝分成了“基于中國的帝國”和“內亞的帝國”兩個部分,而將“新疆”指稱為“內亞清帝國的一個附屬”。再次,盡管作者承認“新疆”自1759年以來一直是中國的一個部分,但他對將“內亞清帝國的附屬,自然轉變成為民族國家的中國的一個組成部分”持保留態度。換言之,作者顯然不認同作為“內亞清帝國”的大清與作為一個“民族國家的中國”具有相對的同一性。最后,作者對中國學者以中國古代歷史上如漢、唐時代曾與西域發生交涉作為例證,來說明新疆“是一個單一的、有上千年之久[歷史]的中國民族的一個自然的組成部分”的說法提出了批評。不難看出,作者并沒有把作為“內亞清帝國之附屬”的“新疆”,視為它同時也應該是“作為民族國家之中國”的一個組成部分的合法理由,相反他把它作為一個問題提了出來。

從上述Thum先生對維吾爾族和新疆歷史的討論中,我們再次可以看出,“新清史”之所以引發巨大的爭議,其根本問題無非還是我們究竟應該如何來定義“中國”。“新清史”家們用力把大清構畫成一個內亞帝國,明里暗里說它不能夠等同于一個作為民族國家的“中國”,暗示前者的遺產不能被后者自然繼承。可是,這里被故意躍過的一個問題是,脫離了作為內亞帝國的大清等歷代王朝,我們又可以去哪里尋找“一個單一的、有上千年之久[歷史]的中國民族(Chinese Nation)”呢?民族國家是一個近代西方出現的政治概念和國家形態,我們既沒有辦法在中國古代歷史中區劃出一個“作為民族國家的中國”,但也無法否認今天這個“中國”與中國古代歷史上的每個王朝都有緊密的關聯。今天的中國是從古代歷史中蛻變出來的,它是否能夠符合近代西方“民族國家”的標準依然還值得討論,所以,要解釋歷史上的“內亞清帝國”到“作為民族國家的中國”的轉變是如何可能和完成的,確實不是一件輕而易舉的事情。這正是“新清史”引發強烈反彈的一個糾結點。在這一點上,強調自古以來就有一個“大一統”的“中國”或者“中國民族”,與片面強調大清作為內亞帝國的特殊性以解構大清的中國性質,其效果事實上異曲同工。只有超越了大漢民族主義來定義“中國”,元、清這樣的非漢族統治的征服王朝,以及它們所征服和統治的邊疆地區,才能具有作為“中國”的合法地位。“新清史”的一個關鍵問題是,它一方面強調大清的內亞性質,以此與“中國”相區別,但另一方面又承認有一個古已有之的“中國”或“中國民族”的存在,造成了人們認知的混亂。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司