- +1

沈衛榮看“新清史”的熱鬧和門道①:“清世界主義”的意義

【作者按】

本文的寫作緣起于2016年10月22日參加北京師范大學文學院主持召開的“思想與方法——變動的秩序、交錯的文明:歷史中國的內與外”國際高端對話暨學術論壇時所作的一個簡短發言,以后經過了將近一年的時間,陸續增補、寫成。本文紙版將揭載于由該學術論壇主持人方維規教授主編的學術論文集《思想與方法:歷史中國的秩序變動與文明交錯》(北京大學出版社即出)中,于此作者衷心感謝方教授邀請我參加這次論壇,并再三敦促我寫成了這篇文章。

(關于“新清史”的各種討論不勝枚舉,于此只能略舉一二。前期的討論分別結集于劉鳳云、劉文鵬編,《清朝的國家認同——“新清史”研究與爭鳴》,中國人民大學出版社,2010年;汪榮祖主編,《清帝國性質的再商榷:回應新清史》,遠流出版社,2014年;以后的爭論文章還有姚大力,《不再說“漢化”的舊故事 ——可以從“新清史”學習什么》,《東方早報·上海書評》,2015年4月12日;汪榮祖,《為新清史辯護須先懂得新清史——敬答姚大力先生》,《東方早報·上海書評》,2015年5月17日;李治廷,《“新清史”:“新帝國主義”史學標本》,《中國社會科學報》,2015年4月20日;鐘晗,《“新清史”學派的著力點在于話語構建——訪中央民族大學歷史文化學院副教授鐘焓》,《中國社會科學報》,2015年5月6日;此外,英文期刊《當代中國思想》也出版了“近年新清史在中國的論爭”專號,即Contemporary Chinese Thought, Vol. 47, No. 1, 2016。)

我自己不專門研究清史,起初只把這場討論/爭論當熱鬧看,但看多了、聽多了,常有霧里觀花的感覺,反而看不明白“新清史”到底是什么,人們何以會給它如此之多的關注?于是不得不繼續往下看,慢慢發現“新清史”所涉及的問題竟然有不少與我自己的專業學術領域,即西藏研究和藏傳佛教研究有關,這樣似乎也能看出一些門道來了。今天斗膽參與一回對“新清史”的議論,或同樣是借他人酒杯,澆自己塊壘,暫借“新清史”這個熱門的話題,來說我自己想說的一些事情。

(New Qing Imperial History: The Making of Inner Asian Empire at Qing Chengde, edited by James A. Millward, Ruth W. Dunnell, Mark C. Elliott and Philippe Forēt, London and New York: RoutledgeCurzon, 2004)

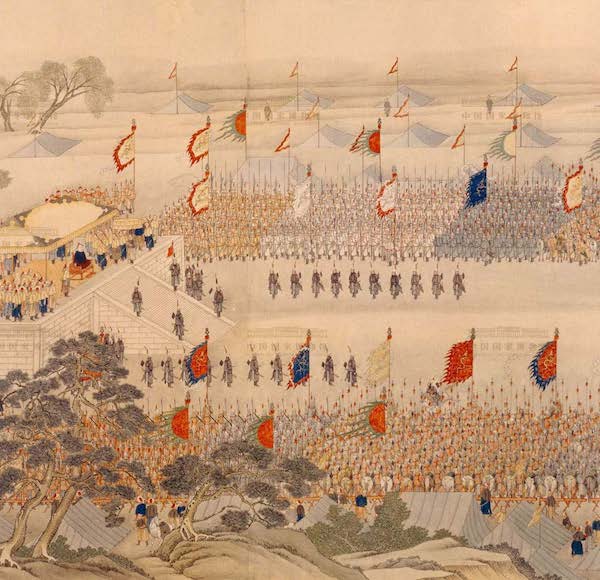

。這本薄薄的小書原來不過是幾篇論文和資料性譯文的結集,它將滿清夏宮——承德避暑山莊,以及與它相關的建筑、藝術、典禮作為研究的焦點,來探討內亞和西藏對于大清帝國(1636-1911)的重要性。論文的作者們想借助其研究來說明,清朝不能被簡單地當作僅僅是一個普通的中國王朝,因為它在軍事、文化、政治和意識形態上都很深入地與內亞相關涉。所以,這本書強調清帝國內有眾多不同的族群,分析了滿族與西藏高僧、蒙古頭領和新疆突厥系穆斯林精英分子之間的關系,并闡述它們對于中國歷史的重要意義。作者們還特別討論了乾隆統治時期(1736-1795)皇帝身份的性質和表現,檢討了包括曾被明顯高估的朝貢制度在內的與內亞相關的禮儀[儀式]的角色意義,以此對一個在文化和政治上都很復雜的歷史階段提供了一種新的理解(欣賞)。這本文集的每個篇章都以一個特殊的文本或者手工藝品為出發點,不只利用了以前在英文中還不具備的資料,而且也為讀者了解承德的生活和它對于作為一個整體的大清帝國的重要意義提供了直接和詳盡的知識。從這本文集來看,“新清史”最核心的內容大概就是他們特別強調和討論內亞,特別是西藏,對于清代歷史的重要性。這部文集的導論由鄧茹萍和米華健(James A. Millward)二位編者聯合撰寫,其中有一節題為“新清帝國史”(New Qing imperial history),專門解釋何謂“新清史”。它說:“最近學者們采用了‘新清史’(new Qing history)這個詞來指稱自1990年代以來,對在中國的和內亞的滿清帝國史所作的一個大范圍的修正。清研究牽涉了歷史學家以外的藝術史家、地理學家、文學學者等其他人的參與,而在清研究中所做修正的最顯著的特點就是,對滿人和他們與中國、中國文化的關系的一種新的關心,以及對北京統治下的其他非漢人團體的關注。對那個曾經被當作是一個同質的中國人和中國文化的東西的解構,或被稱作‘中國研究中的族群轉向(the ethnic turn in China studies)’。長期以來,人們相信中國的征服者,甚至它的鄰居們,都會通過那種常常被描述為是一種自發的和單向的漢化過程,轉變為中國之道。[新清史]對這種‘漢化’的假定提出了質疑,并對中國傳統歷史書寫中的那些更為民族主義和沙文主義的教條,培育出了一種懷疑的眼光。采用人類學的觀點,[新清史]學者對滿人、蒙古人、回人、苗人和其他人等的身份認同,在歷史語境中做了重新檢討。盡管這些觀點還沒有被普遍地接受,但許多曾將滿人簡單地貶為‘變成了中國人的蠻夷’的中國專家,現在也開始領會這個東北部族聯盟對明中國的征服,所造成的復雜的文化、政治和族群問題。此外,越來越多的從事清史研究的學生正在學習滿語。”

還有,被“新清史”重新檢討的另一個觀念是美國中國研究的奠基者費正清先生率先構建的“朝貢體系”。在這種觀念影響之下,清帝國的歷史被敘述成與其前朝一樣,都以漢文化為中心,它所實施的對外關系同樣被認為是遵循了一種為西方歷史學家熟知的“朝貢體系”的持久模式。這種認為中國歷史貫穿始終都固守著一種單一、不變的國際外觀的觀念,事實上從一開始就曾受到過質疑,但卻逐漸被認可。然而,這種模式的中心形象,即中國的君王擺出一副天下共主的姿態,要求八方外夷都必須以朝貢的名義來開展外交和商業活動,長期以來不只是對歷史學家,而且也對外交官、政治家,甚至對中國人自己都產生了影響。費正清當初建立“朝貢體系”的觀念根據的是他對十九世紀中國海岸的外交和商業的研究,然后將它擴展成為傳統中國外交關系的一般模式。然而,如果對清代和整個清帝國做更深入一點的考察的話,那么,人們就很難維持這種對清代外交關系所持的簡單的文化主義模式。事實上,清朝還通過很多不同的方式與其鄰居交往,其中包括政治聯姻、宗教贊助、商業、外交和戰爭等,這些方式常常與朝貢或者漢族中心主義沒有任何關聯。

在挑戰漢化、漢族中心主義和朝貢體系模式等概念的同時,“新清史”家們重新發現了同時作為“一個內亞的”和“一個中國的”帝國的清朝。雖然,對此迄今還沒有得到像對滿族身份認同問題一樣的持續的研究,但它對于改正我們對清代之重要性的理解十分關鍵。此外,有鑒于中國民[國]族愿景[理想]在延伸到西藏、新疆,甚至到內蒙古的蒙古人中間時,正面臨著持久的困難,這個在內亞的新的、更大的中華帝國實際上是一個大清的創造(the new, greater Chinese empire in Inner Asia is a Qing creation)這一事實于今天有著非常重要的意義。

作為一個巨大的歐亞政體,大清帝國不但可與那些“火藥帝國”(gunpowder empires)相比較,而且在很多方面也可與莫斯科大公國,甚至和哈布斯堡和大英帝國相媲美,它當在世界史上占有一個新的位置。那些關于清的舊觀念(今天有時依然會聽到有些非中國專家如是說),即把清當作停滯的、孤立的、特殊的,以及與早期近代歷史潮流相切割斷的等等,早已站不住腳了。不管是“中國”,還是“東方專制主義”,或者“亞洲病夫”等等,都將無法用來描述這個擴張型的滿洲國家,它不但終結了衰敗中的明朝,而且還在中國內地重新建立起了秩序和繁榮,并將中國腹地的經濟力量與它自己的軍事實力結合起來,以抵擋俄國,粉碎準噶爾,并使蒙古、新疆和西藏加入進了帝國,使得在北京控制之下的帝國版圖增大了一倍(New Qing Imperial History, pp. 3-4.)。

平心而論,將清史從以王朝更替為中心的中國古代歷史傳統敘事模式中解放出來,不再以漢族中心主義史觀下的“漢化”和“朝貢體系”為主線來建構清帝國的歷史敘事,轉而更重視對滿族及其統治下的非漢族族群和地區之歷史的研究,“新清史”顯然有其新意,它是對傳統清史研究的修正和進步。毋庸置疑,清具有與中國歷史上其他由漢族建立和統治的王朝不同的性質和特點,“朝貢”對于習慣于“嚴華夷之辯”,并以“懷柔遠夷”為目標的漢民族統治下的王朝開展外交和國際關系至為重要,但對于像元、清這樣的“征服王朝”來說,它確實不過是其外交和國際關系中的一個重要選項而已,它們在與廣大西域和邊疆地區的交涉中,往往顯示出與漢族統治王朝不同的侵略性和擴張性。

但是,清之所以不是一個普通的中國王朝,不能說只是因為清“在軍事、文化、政治和意識形態上都很深入地與內亞相關涉”。事實上,中國歷史上的大部分王朝,不管是漢族政權,還是非漢族政權,它們的歷史都與內亞,或者西域各民族和地區的歷史有著廣泛和深刻的牽連。即使是像明這樣的漢族政權,不管是主動的,還是被動的,它也都和西藏、蒙古等內亞地區的民族有很深的交涉(David M. Robinson, “The Ming Court and Inner Eurasia,” 《西域歷史語言研究集刊》,第二輯,科學出版社,2008年,351-374頁;David M. Robinson ed., Culture, Courtiers, and Competition in Ming Court (1368-1644), Harvard East Asia Monographs, Harvard University Asia Center, 2008)。中國歷史上的每個王朝,其統治地域、方式等都各有其特點,清作為中國歷史上的末代王朝,它既是一個外族入主中原的征服王朝,同時它也是其前朝的繼承和發展,應當首先是一個“基于中國”的帝國。

顯而易見,“新清史”是在全球史觀影響下對清帝國史的一種新的書寫,它與傳統的漢族中心主義史觀影響下的清代歷史敘事,有著巨大和本質的不同。按理說,“新清史”學家的批判矛頭直接指向的是他們自己的祖師爺、美國中國研究的開山鼻祖費正清先生,解構的是費正清最早倡導的以朝貢體系為主線的正統中國史觀。他們并沒有,甚至也不屑于批判中國學者在傳統的漢族中心主義歷史觀影響下的清史書寫。在“新清史”于中國引發激烈爭論之前,它在美國的中國研究學界似乎也沒有形成為一個特別引人矚目的新的學術流派,更不是每一位清史學者都認同“新清史”的這種學術轉向,并自覺地與“新清史”學家站在同一隊伍之中。不但有何炳棣先生這樣有影響力的前輩華裔權威學者站出來捍衛“漢化”于清代歷史上的重要意義,而且,近年來還有一些專門研究清代蒙古、西藏歷史的西方新銳內亞學者,從他們對滿、蒙、藏、漢等民族于文殊菩薩的道場五臺山朝圣與互動的歷史研究中發現,滿清與蒙古、西藏的交涉事實上并沒有多少明顯的“內亞”因素,相反卻有更多的漢文化因素,進而提出了“清世界主義”(Qing Cosmopolitanism)的說法,以此與“新清史”專重內亞性質的學術主張對壘(Johan Elverskog, “Wutai Shan, Qing Cosmopolitanism, and the Mongols,” Journal of International Association for Tibetan Studies, No. 6, 2011, pp. 243-274; Peter Perdue, "Ecologies of Empire: From Qing Cosmopolitanism to Modern Nationalism," Cross-Currents E-Journal, No. 8)。

最近,米華健先生在《上海書評》所做的一次訪談中坦言:“我知道,很多人在不斷暗示,甚至直接明說,‘新清史’是分裂中國的學術陰謀,想要搞垮中國。這也是不對的。我可以理解他們為什么這樣想,但這的確是個誤會。我們之所以進行被稱作‘新清史’的研究,目標其實是調整、修正包括費正清在內的那一代歷史學家的學術話語(discourse),比如朝貢制度,比如漢化,又比如中國中心論。”(《米華健談絲綢之路、中亞與新清史:發掘“被遺忘”的人群》,《上海書評》,2017年7月9日)顯然,將“新清史”作為一種分裂中國的學術陰謀確實是中國史學界掀起批判“新清史”浪潮的一個最主要的原因,這是大家都心知肚明的一個事實。如果主張清不等于中國,或者說清不是中國,那么今天的中國能否名正言順地繼承“大清”留下的歷史遺產,它對西藏、蒙古和新疆等內亞地區的統治是否具有合法性等似乎都成了問題,這自然是愛國的中國學者無法接受的學術底線。

作為西方學者,“新清史”學者的政治立場和學術研究的出發點自然不可能與中國的清史學者完全一致,而清是否是“中國”也不可能是一個純粹的學術問題,對它的探討,中西方學者會有不同的視角、敏感度和意義,故很難做心平氣和的學術討論。盡管“新清史”的代表人物近年來再三澄清“新清史”并非是一個分裂中國的學術陰謀,但他們同時也坦承,“新清史”家中確實有人“傾向在‘清朝’與‘中國’之間劃下一條界線,避免僅僅稱呼清朝為‘中國’,也不僅僅稱呼清朝皇帝為‘中國’皇帝”,或者認為“大清帝國與中華民國是有不同的政治目標的不同的政治實體,即使在人口和地理上清朝與現代中國明顯重疊,兩者間也非密合無縫,而事實上有許多參差沖突之處”(語見歐立德,《滿文檔案與“新清史”》,劉鳳云、劉文鵬編,《清朝的國家認同——“新清史”研究與爭鳴》,中國人民大學出版社,2010年,391頁)。當代的中國歷史學家大概比西方學者更相信西方人總結的“一切真實的歷史都是當代史”的說法,既然“新清史”家們不愿意在“清”與“中國”之間劃一條等號,那么,他們就難以逃脫“分裂中國的學術陰謀”的指控。

顯然,正是這種歷史與現實的交織、糾結,才使得“新清史”在中國學者這里成了很嚴重的政治問題。如前所述,西方人所說的“China”常常指的是一個純粹的漢人國家,所以說大清是中國也好,不是中國也好,其中已經有了一個預設的基本前提,即是說,大家同時承認在唐 、宋、元、明、清這些王朝之外,還當有一個抽象的、可以明確地指稱為“中國”的民族/國家存在。但是,這個脫離了具體的歷代王朝的“中國”、這個他們想當然地認為的一個純粹漢族的“中國”,它無疑只是一個莫須有的存在,相信沒有哪一位“新清史”家真的可以對它做出明確的定義和解釋。于西方的學術著作中,“Qing China”是一個我們更常見的對清朝統治下的中國的表述,這表明“清”和“中國”應該就是一個不可分割的、合二而一的概念。從強調“中國”不是一個純粹的“漢人的國家”這個角度來看,“新清史”反對將“漢化”和“朝貢體系”作為兩條主線來描述清朝及其對外關系的歷史,以破除“漢族中心主義”對中國古代歷史書寫的影響,這對于我們理解“中國”具有正面和積極的意義。破除“大漢族主義”的歷史觀,強調“這個在內亞的新的、更大的中華帝國實際上是一個大清的創造這一事實”,對于我們正確理解今日中國這個由多民族組成的國家具有重要意義。它不但不應該是將中華民族的理想推及西藏、新疆和內蒙古等地區的困難,相反應該成為助緣。正如持“清世界主義”史觀的西方學者所認為的那樣,清代經濟的繁榮和社會、人口、地理區劃的廣泛流動和變化,有力地推動了各族群之間文化、習慣和宗教傳統間的深入交流,它所造成的積極影響顯然不是令各族群畫地為牢,強化各族群的不同特點,而是穿越和打破帝國內族群的界限,由此形成了一種特有的具有世界主義性質的清文化。這種“清世界主義”對于今日中國建構一個融合各民族及其文化的中華民族的認同,無疑具有很有啟發性的借鑒意義。只有片面強調作為“內亞帝國”的清的重要性,同時弱化作為“中國帝國”的清的歷史意義,并將清和“中國”分離,才會成為建構和敘述作為“一個民族國家之中國”的古代歷史的障礙,并進而造成今日中國建構各民族[族群]共同承許的中華民族之身份認同的巨大困難。

近年來,來自日本的“新元史”和來自美國的“新清史”都在國內產生了很大的影響,細究其中的原因,最主要的或許就是我們自己在按照西方政治理念對民族國家所作的定義,來理解和解釋作為一個現代民族國家的中國,以及它與中國古代歷史之間的關系,來理解和解釋在建構一個全國各民族百姓共同承認的中華民族的民族認同時,所遭遇的巨大困難。近年來,國內學界對“何謂中國/何為中國”的討論層出不窮,但這樣的討論似乎都很難脫離“漢族中心主義”的藩籬,其實際效果或與被他們激烈批判的“新清史”異曲同工。如果我們非要堅持“漢族中心主義”的歷史觀來討論“中國”這個概念及其形成的歷史,那么,不管我們選擇從哪個角度來看中國,也無論我們能夠如何雄辯地證明,于中國古代歷史上的哪個時候,形成了一個何等樣的“中國”,或如何確鑿地表明,自何時開始,“大一統”的理念已經何等地深入人心,這個“中國”依然只能是我們漢族想象中的一個理想型的中國:它不但與我們今天所關切的這個現實的中國沒有必然的關聯,而且也很容易把中國古代歷史上包括大清在內的、由非漢民族建立的王朝/帝國對今日之中國的形成,所起的巨大作用,排除在外。事實上,誰也不可能在這個過去了的[民族的、地域的、文化的]“中國”和現在的這個[多民族的、跨地域的、政治的和法律的]中國之間建立起一種嚴絲合縫且無可爭議的歷史聯結。與其去虛構或者想象出一個古已有之的、純粹漢人的或者“漢化了”的“中國”,并費力去建構它與現實中國的歷史聯系,倒不如像“新清史”學家們一樣,徹底破除“漢族中心主義”的歷史觀,把“清中國”看成是連接“明中國”和中華民國的一個自然的歷史階段,而現實中國則是對“明中國”“清中國”和中華民國的自然發展和繼承。顯然,與將“大清”理解為由一個“內亞的”和一個“中國的”帝國所組成的“清中國”比較起來,堅持“漢族中心主義”的歷史觀,繼續將清朝的歷史,區別于中國古代史上其他以漢族為中心建立起來的王朝的歷史,甚至把清朝排除在一些人理想中的文化的,或者人文的“中國”之外,對于正確理解今日中國的國家身份認同,維護當今中國的社會穩定和領土完整可能造成的損害,一定是有過之而無不及。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司