- +1

當潛入生活的學者遭遇“路怒癥”,一種對技術理性的探討誕生了

汽車是現代生活中一種重要的技術工具,塑造了現代人類的空間感、時間感,改變了整個世界的社會景觀。按照麥克盧漢“媒介即人的延伸”的理論,作為代步工具的汽車早已擁有了諸多媒介要素:我們通過汽車去往他方,見識和探索新趣的世界;我們以汽車為安全的自我空間,將無可發泄的情緒在這里消解……

因此,對于當今社會而言,汽車所承載的意義,已伴隨其越來越廣泛的生活場景應用而無限擴大,無論從經濟學、社會學,還是文化角度、甚至心理角度,均有可探討之處。作為一名學者,作者以自己的汽車為對象,講述遭遇堵車時“路怒癥”產生的道德心理,在車中構建了一個微小的思想空間,反思現代技術與人的存在的關系。

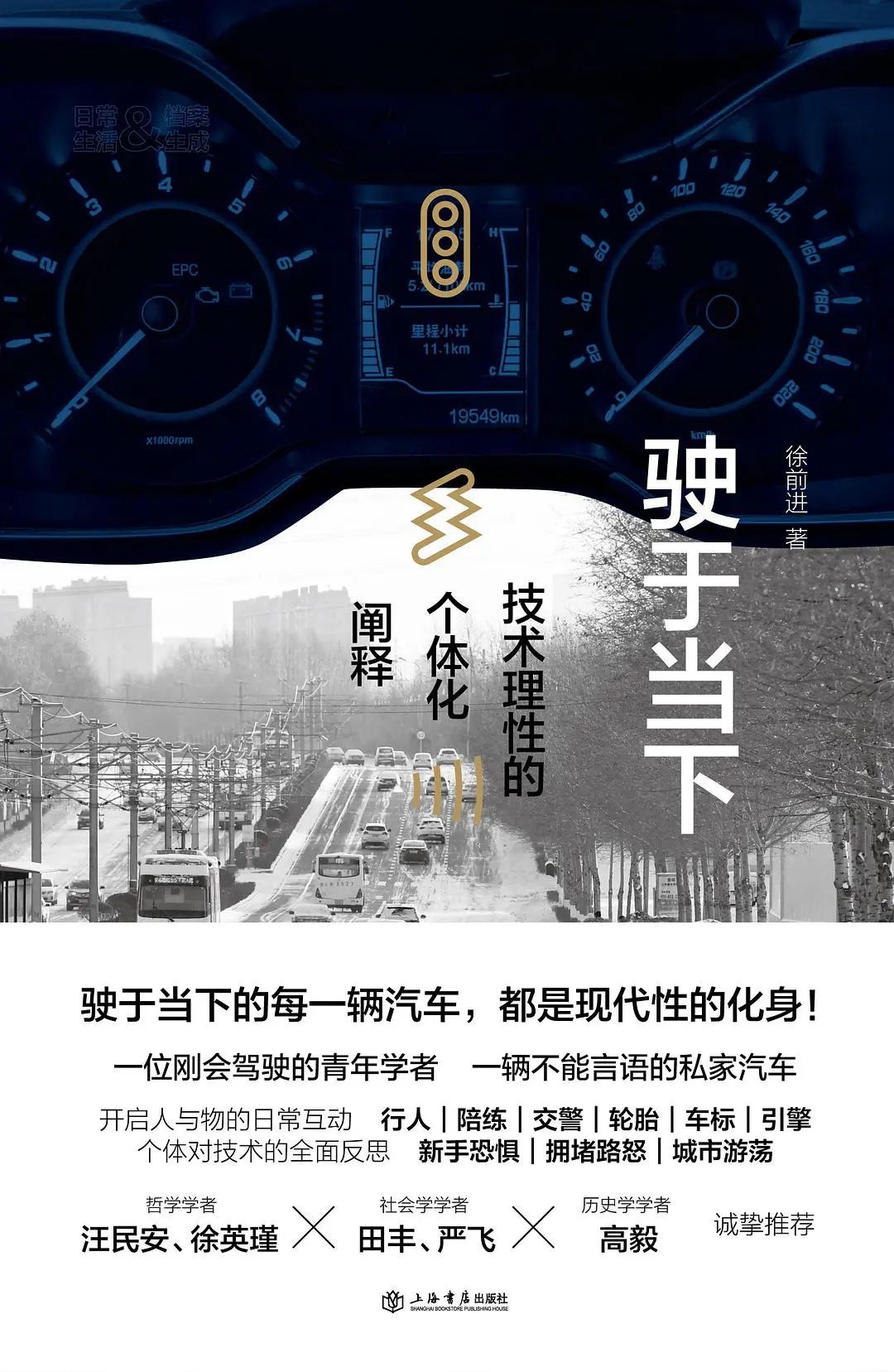

本次推送原載《文學報》,導語為其編輯所加。正文節選自上海書店出版社出版的《駛于當下:技術理性的個體化闡釋》。

一種對技術理性的探討

文 | 徐前進

來源 | 《駛于當下》

01

一天的工作結束后,我在一個丁字路口邊等待綠燈亮起。每天這個時刻,紅綠燈是失效的,路口里都是車,交通法規被懸置起來。這個汽車時代的道路景觀塑造了一種獨特的道路心理。這種心理具有趨同性,無論是什么樣的人,堵在路上長時間不能移動,他們的精神狀態會出現同質性的變化,其中有一種受到理性控制的緊迫感,也有一種難以緩解的壓抑感,但都要訴諸個體的忍耐力去化解這些被動性的情緒。

這是一種具有多重解讀可能的心理狀態,向政治觀念開放,向城市治理開放,也向氣候倫理開放。但無論用什么方式解讀,這種心理最終可以歸結為駕駛者和行人對于現代道路的空間感受和時間感受。每個方向的路上都被密集的紅色剎車燈照亮。在空氣污染嚴重時,紅色的光浸在霧氣里,四處蔓延,像是幻境。司機在車里安靜地等待,車喇叭在這樣的時刻已經失效。行人在路邊匆匆而行,或穿路而過。

人與路的古典關系被改變了。在現代道路上,車流順暢時,駕駛者不再感受到腿的力量,也不再感受到身體的節奏感。路上有那么多車,車里有那么多人,像木偶一樣飄過,甚至不會成為具有象征意義的符號,路的古典意義開始消失。堵車時,人與道路的關系瞬間改變,但仍舊不會回歸古典狀態。靜止的車輪所塑造的心理是消極的,對于機械通行效率的期待被靜止引起的無聊所取代,在無聊中還可能有一點無用的急迫與憤怒。道路被無限度拉長,人的時間觀念開始改變。時間成了一個矛盾體,它在流動,但一切是靜止的。時間與物的關系有了一種現代意義的分裂感,人的愿望與現實也有這種分裂感。車流中有一輛救護車,最初它還鳴笛,之后就安靜了。前面幾輛車試圖向左或向右騰挪,但空間變大的可能性很小,而且前面都是堵在一起的車輛。救護車里的人已經接受現代道路上的現實,包括病人。

城市道路上擠滿了汽車,一輛接著一輛,各種類型、各種檔次。即使不是處在完全靜止狀態,但每輛車幾乎都是在停頓與緩慢移動的變奏中。這是一個具有強迫性的道路節奏感,盡管移動很慢,但每個駕駛者都要保持注意力集中,緊跟前面的車,一旦落后,后面的車會鳴笛。這種狀況引發了技術性自由的改變。在理論意義上,一個人具備了駕駛能力,也擁有一輛汽車,他可以在汽車技術體系的輔助下實踐身體移動的自由。但在日常生活中,這種狀況由于技術自由的泛濫而走向了反面,這些本質上具有自由內涵的汽車堵在路上,互相抵消了自由的內涵。但這未必是一個純粹消極的現象,因為在技術自由消失的同時,技術性的平等出現了。堵在路上的車誰都沒有優先通行的可能,誰都不能任意搶占其他汽車的通行空間,無論這是一輛幾百萬的豪華汽車,還是幾萬元的廉價汽車,無論駕駛者是多么重要的人物,無論他的時間在相對價值上多么寶貴,也只能無差別地擠在路上,等待著道路整體狀況的改變。在技術自由消失或者被削弱的時候,技術平等實踐了它的價值。所以,堵車的道路在深層意義上具備了技術——政治的內涵。

02

我駕駛汽車在路上行駛,前面是一對年輕的男女,他們握著手,以一種突然的、沒有任何提示的方式穿過馬路。雖然前方十幾米有一處斑馬線,但他們決定從這里穿行。我的左手拇指按下方向盤中間的功能區,車頭前方的喇叭發出一個響亮的、警示性的聲音,“吱……”女人停下來,男人向后斜了一眼,拉著女人就過。我立刻減速,由于剎車動作與離合器的節奏不協調,所以發動機熄火。后面一輛車被迫停下來,它的喇叭聲持續不斷,“吱——吱——”,聽起來急躁而憤怒。我從后視鏡觀察,隱約看到司機的狀態。我向前轉動車鑰匙,啟動發動機。后面的車急加速,超過我的車,到了前面又向這一側并線,打右轉向燈,試圖拐入一個小巷子。我不得已再次剎車。

這是一個微弱的“路怒癥”現象,因個人目的被打斷、在短時間內出現的現代道路心理。在城市道路上,汽車所創造的時間——空間感的新奇已經消失,駕駛者習慣了汽車所創造的不確定的速度與時間狀態,并以之為日常生活的負擔,他可能會放大那種本來是無法預測、瞬間消失的憤怒情緒,將一個可以忽略的事件變成對于個人而言具有重要意義的問題。在這個過程中,法律實踐出現了個體化闡釋的現象,而道德實踐也出現了被壟斷的現象。法律實踐本來應該由公共權力部門負責它的程序,但在這個過程中,駕駛者認為自己能夠主導它的程序。道德本來是一個將個體行為引向公共規范的問題,而駕駛者認為他要將私人化的道德作為公共價值的最高標準,并且塑造一個以個體化道德為中心的行為和語言判斷機制。

“路怒癥”是一種法律與道德實踐異常的道路心理。這種心理如果被限定在玻璃和鐵皮圍成的私人空間內,只限于眼神或嘴唇動作,一般不會引起法律和道德后果。它只是一種隨時可能會出現、又轉而消失的心理狀態,但如果駕駛者受到了這種心理的控制,他的行為有可能會失控,踩油門的力氣變大,踩剎車的力氣變大,控制方向盤的手變得緊張。他的思維出現了單一化的傾向,他可能覺得自己受到了傷害,而這種傷害是對正義者的傷害。如果沒有其他因素扭轉這個傾向,那么接下來他會逼停他認為具有侵害性的車輛,在一個個體化的法律和道德空間里訴諸原始性的身體解決方式。最終,路怒由純粹的個體心理變成民事法律或刑事法律的問題。有些“路怒癥”的起源是正義的,因為有些駕駛者的確存在故意侵害性的動機,即使如此,只要沒有造成直接性的后果,那么這些故意的行為仍舊處在道德領域。

現代城市文明的一個特點是人的符號化與公共性,那些試圖以原始性和個體化的身體和情感主導日常公共事件的行為在這個意識形態中看起來都有異常性。駕駛行為在本質上是現代城市空間(道路、交通符號、法律)里的公共行為,道路上的通行者都是一個個符號,他們在車廂內具備個體生命的全部因素,但他們的存在狀態經過玻璃、車廂和車輪的改變后成為現代城市中的功能性符號。

這種符號存在的前提是連續性的移動狀態。連續性是汽車與道路關系的意識形態,當這種連續性被打斷時,一種合理性的憤怒就會出現,尤其是在阻斷連續性的一方有違反交通規則的時候,受影響的一方可能會用生命來維護這種連續性。所以,盡管駕駛者有必要緩解路怒癥心理,因其對個人或社會秩序會造成很高的消耗,個體生活秩序被打亂了,公共交通秩序會受到影響,而且有可能進入繁瑣的法律程序。但在現代道路意識形態的意義上,“路怒癥”又具有出現的合理性,因為作為道路意識形態的連續性被打斷了。在理論意義上,這種狀況有一個嚴重的結果,即再次將這些公共性的道路符號轉化為個體生命存在狀態。這是一種社會身份與個體身份的逆轉。

03

在現代城市的日常生活中,個體愿望與人的公共性之間存在著一種不可預期的矛盾。城市文明需要一種穩定的、功能性和符號化的人格,但城市中的人會在各類事件中或在不同的時刻以一種不受規訓的、自然意義的形象出現。晚上6點,我開著車回到居住地,在一條南北向的路上行駛,對面200米處迎面過來一輛車,開著遠光燈,我的前方白茫茫一片。汽車近光燈與遠光燈的簡易變換操作是一種將人的個體行為塑造為公共行為的機制,但這個駕駛者忽略了燈光的公共性,完全沉浸在個體化的視覺中。

我首先以一種溫和的方式提醒這個公共視覺的破壞者,左手握著方向盤下方的燈光控制柄,連續變換近光和遠光模式。這種方式無效,那輛車仍然維持遠光燈模式。我決定訴諸一種技術化對抗的方式,將車停在路上,開啟遠光燈,然后等待著光線的變化。那輛車在距離我50米處的地方做出了改變,遠光燈變換為近光燈。我的眼睛不能立刻從模糊狀態恢復為正常視力。在與汽車相關的行為方式中,這是一個被迫的行為,我用個體化的力量將這輛車拉回現代日常生活的公共機制。

一個人所駕駛的汽車類別不能為他賦予穩定的社會身份,包括道德身份、經濟身份或階級身份。在理論意義上,這是一種現代技術所引起的個體身份的延伸,并具備重新塑造社會交往模式的可能。但在現實意義上,這種延伸在技術邏輯之外仍舊存在個體所制造的干擾性因素。在上述遠光燈事件中,這種干擾性的延伸是那個駕駛者所制造的,他的行為實際上違背了技術的公共性,進而制造了一種技術的負面狀態,在那個時刻夸大了汽車照明技術的有害性。但在這個過程中,那個人的行為一般不會受到法律程序的懲罰。這是現代技術普及過程中出現的一種非理性狀態,不受法律和道德的控制,卻“對于人的需要和才能的自由發展是破壞性的”。

汽車在城市道路上,尤其是在擁堵時刻會遇到一系列道德問題,這些問題在汽車駛入高速公路之后就基本消失了。汽車作為一種超越人類運動極限的機械裝置,在高速行駛的過程中完全主導著人的感覺的塑造。只要駕駛者具備符合法定條件的駕駛能力,無論他具有何種體質,無論性別、年齡為何,就能駕駛汽車超越人類最快的奔跑速度。他可以在汽車高速行駛的狀態下輕松地聊天、幻想、聽音樂,甚至偶爾打瞌睡。他為此付出的體力是微小的。他的腳在輕微地踩著油門,他的手扶在方向盤上,由于液壓助力或電子助力的輔助,轉變方向只需要很小的力氣。

這是一種突破人類身體感覺的狀態,處在現代理性的邊緣。這種狀態雖然有明確的因果關系,但對于駕駛者而言,原因與結果之間的具體聯系是錯位的。如果汽車在高速行駛時保持穩定、可控的狀態,那么駕駛者可以在特定時間內完成自然意義上不可能完成的人體、信息與物質的轉移。而一旦有危險情況,包括輪胎爆炸、剎車或油門失靈、路面沉降等引起的車輛損毀,以及其他引起速度——時空觀念劇烈變化的情況,駕駛者的理性沒有處理這種狀況的能力,因其在普通行為邏輯之外。

汽車不再完全是物質意義的存在,而是一種關于物質——精神的新體制,一方面擴大了傳統理性的范疇,另一方面創造了一種新的技術理性。在有限人力機械的狀況下,古代理性不具備機械化時代理性的內涵。同樣,18世紀歐洲啟蒙時代所闡釋的現代理性與機械化時代的理性也不同,那時的人已經意識到機械對人類社會的潛在改造力,但由于現代機械化圖景尚未完全展開,那些服務于人、具有娛樂功能的機械裝置也沒有出現,機械力還沒有達到一種現代意義的抽象狀態,不足以取代人力、驅逐人力,所以這些理性的類型不同于汽車化時代的理性類型。

THE END

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司