- +1

寧夏發現中國迄今最早的羊肉串

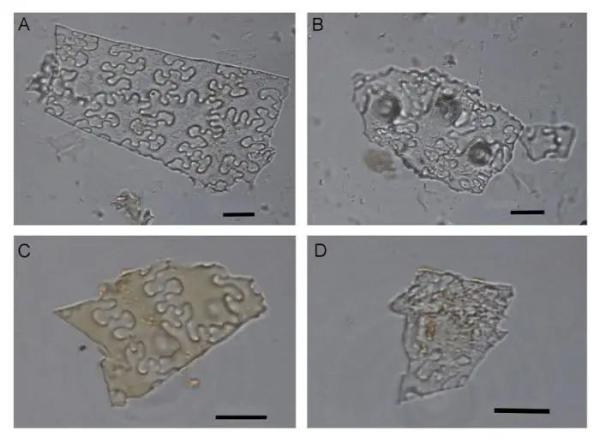

面食遺存CL 1(A, B)、CL 2(C)和 CL 3(D)中的植硅體;標尺20μm。 楊益民課題組 供圖

中新網北京4月7日電 (記者 孫自法)漢代拓邊平民主要食物有哪些?他們是如何制作食物的?當時的胡漢民族飲食文化有怎樣的交流融合?

中國科學院大學考古學與人類學系楊益民教授課題組與故宮博物院、寧夏文物考古研究所合作,對寧夏中衛市常樂墓地出土的漢代食物遺存開展系統研究,發現生活在絲綢之路上民族融合重要地區的先民們,餐食包括烤餅與肉串肉干,有葷有素,既吸收當地少數民族飲食習慣,也保留移民自身特色。其中的肉串,是中國迄今發現最早的羊肉串實物。

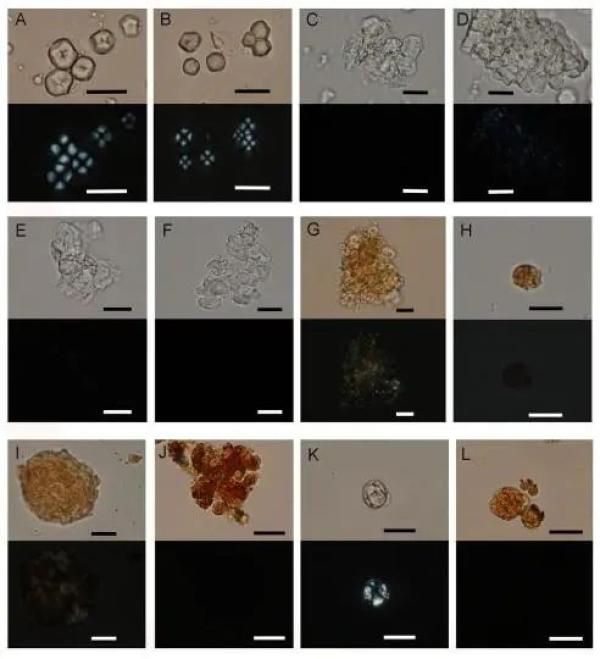

不同處理方式的現代粟中淀粉粒(上排為500×透射光下淀粉粒照片,下排為對應的正交偏光下淀粉粒照片)。 楊益民課題組 供圖

01.

寧夏常樂漢墓出土豐富食物遺存

楊益民教授指出,寧夏是絲綢之路上民族融合的重要地區,加之該地區宜農宜牧的經濟形態,是漢王朝移民的重點區域,相關食物遺存考古研究對于探究胡漢民族的飲食文化具有重要意義。

寧夏文物考古研究所王仁芳副研究館員說,這次開展研究的常樂墓地位于寧夏中衛市常樂鎮,墓主為漢代拓邊平民,時代以西漢末至東漢早期為主,其中編號M17墓葬保存較好,出土了豐富的食物遺存,部分可能為加工過的熟食祭祀品,在該地以往的漢墓發掘中較為少見。

M17墓葬“餅”類遺存出土于棺前地面的兩個漆盒內,其中一個呈半球形、由較松散的顆粒狀組成,另外兩個為不規則塊狀面食、應是谷物加工成粉后制作而成;肉串和肉干出土于棺蓋上的竹筐內,竹筐外側有墨書被釋讀為“閭丘入廚十枚”,表明筐內物品是墓主人去世時“閭丘”所送祭品。

合作團隊利用蛋白質組學以及植物微體化石、穩定同位素等分析方法,對常樂墓地出土的三個疑似“餅食”的樣品以及“肉串”和“肉干”等漢代食物遺存,進行系統研究和綜合分析,成果論文已在國際文化遺產研究專業期刊《遺產科學》(Heritage Science)在線發表。

常樂墓地食物遺存出土位置(A、B),餅類(C-H)、肉串(I, J)、肉干(K)樣品。 楊益民課題組 供圖

02.

餅類遺存以粟為主要原料烤制而成

論文第一作者、故宮博物院任萌博士介紹說,研究結果顯示,三個餅類遺存的主要成分均為淀粉,可見其確為谷物加工而成的食物,在其中觀察到的植硅體形態均符合粟的特征。此外,這三個樣品中的淀粉粒也呈現出類似的形態,并與現代模擬實驗對比,發現古代樣品中的淀粉粒與烤制過的形態特征極為相像,因而判斷其均為烤制而成。

碳(C)、氮(N)穩定同位素分析顯示,這三個餅食遺存均以C4類植物為主,與植硅體分析結果一致。不過,其中兩個塊狀餅食的氮同位素值明顯高于由小米顆粒直接制成的樣品,這可能與其制作原料與加工方式有關。為獲取更全面的信息,研究團隊對這兩個樣品進行蛋白質組學分析,同時檢測出植物蛋白與動物蛋白,可解釋二者氮同位素值較高的現象。其中一個樣品的植物蛋白主要來自粟,動物蛋白可能來自牛和雞的肌肉組織,可見其中添加了肉類;另一個樣品中的動物蛋白主要來自牛科,植物蛋白除粟以外還有大麥,而植硅體和同位素的結果均顯示C3類的大麥并非其主要成分,可能只是一種添加食材。

由此可見,M17墓葬出土的三個餅類遺存均是以粟為主要原料烤制而成,其中一個是由小米顆粒直接制成,另兩個則是將小米碾磨成粉,并添加肉食的烤餅,類似中國古籍中記載的“胡餅”“燒餅”等,比如,《釋名·釋飲食》稱“胡餅,作之大漫沍也”、北魏綜合性農學著作《齊民要術》的燒餅方“面一斗,羊肉二斤,蔥白一合,豉汁及鹽,熬令熟,灸之,面當令起”。

肉食檢測發現漢代“羊肉串”“牛肉干”

任萌指出,肉類亦是古人重要的食物來源,但受保存狀況和分析技術等限制,此前相關研究主要依據考古出土的動物骨骼、人骨穩定同位素分析等,關于肉制品實物遺存的研究報道較少。常樂墓地此次出土引人注目的肉串以及肉干狀遺存,為考古研究提供了難得的資料。

肉串的烹飪方式以“炙”為主,這種直接在火上炙烤食物的習俗由來已久,漢畫像石中也可以看到不少“烤肉串圖”,生動展示出古人炙烤的場景。

她說,蛋白質組學分析結果顯示,該墓葬出土的肉串中檢測到羊亞科的動物蛋白,結合該地區的自然地理環境以及動物考古證據,推測其為羊肉制品,可謂漢代“羊肉串”,是目前中國發現最早的羊肉串實物;在肉干樣品中檢測到大量牛科的膠原蛋白、及少量肌動蛋白,加之該樣品韌性較高,推測其為肌腱含量較高的牛肉制品,堪稱漢代“牛肉干”。

03.

展現絲綢之路民族飲食文化交流互動

楊益民表示,食物遺存蘊含著豐富的考古學信息,有助于揭示古代食物的加工方式、先民的生產生活、文化交流與民族融合,活化了歷史場景。由于氣候、資源、文化風俗等差異,不同地區與民族具有不同的食物加工與飲食傳統。

目前,中國對于食物遺存的研究主要集中在新疆地區,寧夏是絲綢之路上民族融合與文化交流的重要地區。在小麥傳入中國前,沿黃河流域分布的地區已有數千年粟、黍的種植歷史,形成以粟和黍兩種小米為代表的旱作農業生產傳統,以及以“粒食”和“蒸煮”為主的飲食傳統;“烤制”“重肉食”則是西域各族的飲食風俗。

楊益民認為,寧夏常樂漢墓的食物遺存研究同時發現由小米“整粒烘烤”和“磨粉和面+肉”烤制而成的餅食,以及肉干、肉串等牛羊肉制品,可見遷移至寧夏地區的漢人既吸收了少數民族的飲食習慣,也保留了自己的特色,生動展現出絲綢之路上中國古代胡漢各民族飲食文化的交流與互動。(完)

延伸閱讀

常樂墓地位于寧夏中衛市沙坡頭區常樂鎮南2.5公里太青山北麓山前臺地上(當地人俗稱“半截子山”),該墓地最早發現于1985年,墓葬分布區域達數萬平方米。為配合“西氣東輸”、“中營高速公路”等國家、自治區重點工程建設,由寧夏文物考古研究所、中衛市文物管理所組織專業人員,先后于2002年、2004年、2009年對該墓地開展過三次考古發掘工作,發掘墓葬近百座,出土各類文物五百余件(組)。墓葬形制包括土坑墓、石室墓、磚室墓等多種類型,出土文物以銅錢、陶器為主。墓主骨骸經中國社科院考古研究所骨骼人類學專家韓康信先生鑒定,屬蒙古種近代東亞類型。墓葬時代從西漢中期延續至東漢早中期。

2012年4月~7月,為配合“西氣東輸”三線工程,寧夏文物考古研究所組織人員對該墓地南部區域進行了第四次考古發掘。本次按地形及墓葬分布,分東、西兩個區域在兩條山梁上進行了發掘,其中西側山梁為I區,東側山梁為II區。兩區間距約300米,中間隔南北向山洪沖溝。兩區共發掘墓葬25座,其中漢代墓葬24座,清代墓葬1座,擾亂坑2座。漢墓中,6座為雙人合葬墓,其余均為單人葬。

墓地I區北側緊臨中(衛)~營(盤水)高速公路,發掘墓葬12座,編號為12SCM1~12SCM11、12SCM25(處于高速公路以北,與其他墓葬相距較遠)。其中M10打破M11,屬清代墓葬,其余均為漢墓,墓葬分布較為密集,墓葬形制多樣,相互間無打破關系。小型長方形土坑墓有3座(M1、M2、M25),其余均為中型的南北向帶斜坡墓道的“凸”字形洞室墓,其中磚室墓2座(M5、M7),石室墓1座(M3),木槨土洞墓5座(M4、M6、M8、M9、M11)。由于平田取土,M1僅存墓底,人頭骨已無存,M8墓葬僅存墓道,墓室被完全破壞,K1可能為一座遭平田取土破壞的磚室墓,坑內出土有殘人骨兩具及五銖銅錢、琉璃耳珰等隨葬品。其余墓葬上部1~2米的表土層已被破壞,現存墓葬長度多在5~7米,墓道前端多有破壞,但墓葬形制基本清楚。

II區北側緊臨“西氣東輸”二線管線與中(衛)~營(盤水)高速公路,二線管線地帶為09年發掘區域,本次發掘墓葬在其南側。共發掘墓葬13座,編號為12SCM12~12SCM24,均為漢墓。墓葬分布亦較為密集,其中M22、M23分別從北、南兩端打破M24。小型長方形土坑墓有6座(M12、M14、M16、M20、M23、M24),其余7座均為中型的東西向帶斜坡墓道的“凸”字形木槨洞室墓(M13、M15、M17、M18、M19、M21、M22)。K2亦可能為一座遭平田取土破壞的土坑墓,坑內出土擾亂人骨1具。M20人骨為青年女性,出土時缺頭骨,較為特殊。M22墓室后期有自燃現象,墓室棺槨、人骨及隨葬品燒毀嚴重。M24頭骨為M22挖墓道時損毀或搬移。其余墓葬人骨基本完整。30具出土人骨經吉林大學體質人類學專家鑒定,可確定性別的有男性12具,女性15具,死亡年齡多集中在25~35歲上下的青年階段。

墓地大部分墓葬埋葬不久即遭盜擾,人骨移位,整體保存狀況不佳。隨葬品以陶器、漆木器、銅錢及少量的車馬明器為主,墓主身份應屬漢代拓邊平民。出土陶器以罐、壺、灶、釜、甑、燈等為主,銅器有銅鏡、帶鉤、鈴鐺等種類。出土漆器有漆盒、案、耳杯、木筷等,大部分器表有彩繪,以云氣紋為主。木質器物有供案,鳥首木杖,木屋、木俑、車、舂等明器以及木梳、圖章、手杖等實用器。銅錢以貨布、貨泉等莽錢以及漢代武帝~宣帝時期五銖為主,其中大布黃千、契刀五百等新莽時期的一些貨幣本地區以往發掘中較為少見。另有一些鉛錫明器、琉璃料器等隨葬品。

本次發掘中,有2座墓葬保存較好。其中M7為南北向帶棺床的單室磚墓,屬男女雙人合葬墓。墓室內隨葬品基本保持原狀,有棺木兩具,棺底板已朽殘。棺床前地面散放有封門余磚以及支棺的短木柱。東棺上放置陶灶、壺等少量隨葬品,棺內葬一青年女性,隨葬品有銅鏡、木梳、木質圖章等女性妝奩物以及銅鈴、玉石塊等玩賞物。其余大部分隨葬品置于西棺上,有彩繪木供案、絲織衣物、彩繪木狗、木雞、木屋明器、手杖以及陶壺等陶器,棺幫上的封棺束腰隼上墨書有“一”至“六”的編號題記。棺內為一老年男性,人骨較為粗壯,頭部有砍痕及銳器創孔,系非正常死亡,棺內隨葬有鐵刀一柄。該人骨經初鑒屬歐羅巴人種,在該區域同時期墓葬人骨鑒定中少見。另外墓室內還出土車馬明器、漆器以及剪輪半兩、大泉五十等錢幣,為墓葬斷代提供了依據。

M17為東西向帶墓道的土坑槨室墓。槨室用木柱圍成,上下鋪蓋厚木板,潮隔防腐效果明顯。墓室打開后棺木保存完好,棺蓋上前后放置兩個竹筐及木屋模型,順棺蓋放置有一柄鳥首木杖及木供案,另有灶、罐等陶器以及五銖銅錢。棺前地面放置案、盒、耳杯、木筷等漆木器及罐、燈等陶器,漆盒內盛食物,罐內盛有糧食,各類隨葬品保存狀況相對均較好。后部竹筐內主要盛放雞蛋、肉串、排骨等物,筐底竹篾有標記隨葬物的墨書題記。前部竹筐內有盛放作物種子的紗織包裹,棺前陶罐內亦盛放有糧食,可辨品種有麻子、谷子等。木屋由木板拼接而成,內有木俑、木雞、木狗、木牛以及木舂等木質明器。棺內尸骨雖朽,但體表衣物尚存,上身穿細麻布衣物,面部蒙白色絲織物,腳穿黑布鞋,身下鋪草席。這兩座墓葬能在地下較好地保存兩千余年,除了當地干燥少雨的氣候條件外,與墓葬營建自身良好的密閉、隔潮環境有很大的關系。

該墓地本次發掘墓葬時代主要以西漢末新莽時期至東漢早期為主,漢代時今寧夏中衛一帶屬安定郡下眴卷縣管轄,該墓地的發現與發掘為研究當時的社會經濟發展水平與葬俗禮儀提供了寶貴的實物資料,尤其是本次發掘的M7與M17兩座墓葬保存狀況與出土漆木器、絲織物等遺物以及尸骨棺木的完整性在該地以往的漢墓發掘中較為少見。

來源:中新社

亞洲考古新媒體

原標題:《寧夏發現中國迄今最早的羊肉串》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司