- +1

魯菜和山東菜,竟然不是一回事兒?

原創(chuàng) 飽弟 福桃九分飽

話說3月24日,我們的“魯菜之巔”那篇推文里,陳曉卿老師在評論區(qū)提到了一句話:

“魯菜和山東菜,其實是兩個概念。”

其實這話指的是山東脫口秀之花何廣智、徐志勝神奇的“魯菜前三”來說的,咸湯、咸菜炒雞蛋、雞蛋炒粉條,這三道“前三”不但吃過魯菜的人沒聽過,連一半山東人也要陷入疑惑。

也就是說,這三道魯西南家常菜,是山東菜不假,但還不能稱作“魯菜”——

因為山東菜并不等于魯菜,不是所有山東菜都能稱為魯菜!

啊咧?

雖然這話還是飽弟第一次聽說,但陳老師能說出這個話來,必然有其根由。

果然,一查資料,飽弟奇怪的知識增加了,曾經的認知迷茫了:

二十多年的山東菜,難道我全都白?吃?啦?

以前,要有人說山東菜和濟南菜是倆概念,飽弟肯定得狠掐自己一把,醒醒吧別做夢了。

可飽弟發(fā)現(xiàn),那位一談老北京民俗就怎么也繞不開的金受申先生,在半個多世紀前,真就是這么說的:

山東館堂、柜、灶全都是山東東三府的籍貫,自幼來京,一生精力,也能混個衣食不缺。山東館以善做雞、鴨、魚菜見長。如“炸胗兒”“糟鴨頭”“拌鴨掌”“抓炒”“軟炸”等,非山東灶不精。山東灶也各有所長,如“泰豐樓”的“汁水”,便是一例。北京以“燒鴨子”出名的“全聚德”, 和已然關閉素稱“金陵移此”的“便宜坊”,也是由山東人來經營的。

在山東館子以外,另有濟南館,所做肴饌,介于南、北之間,別有味道,尤善做大件菜。如“燕菜”“魚翅”“甜菜” 等珍細品,非普通館子所能及。“豐澤園”“新豐樓” 便是濟南館。

在金受申眼里,“濟南館”是“山東館”之外的存在,“濟南菜”和“山東菜”的食材、口味、擅長菜式,都是兩碼事。

為什么呢?

首先,他文中的“山東館”,其實指的是經營膠東菜(福山菜)的館子。

從清末到民國,北京的山東館子多如牛毛,其中絕大多數是膠東人經營,有名的“八大樓”“八大居”,十之七八都是山東館子,堂案灶柜上飄出的也全是膠東口音。

▲北京人藝1988版《天下第一樓》劇照

北京最有名的飯店全聚德,從前包括“全鴨席”在內的多數炒菜,也是正宗山東風味(見我們之前介紹過的《北京全聚德名菜譜》),以全聚德歷史為原型的話劇《天下第一樓》里,“福聚德”掌柜盧孟實就是山東榮成人,烤鴨師傅羅大頭更是一口膠東話。

▲80年代全聚德的扒三白,“扒”就是典型的魯菜做法

? 《中國之食文化》

久而久之,以膠東菜為主的山東風味,成了后來北京菜基礎的重要組成部分。但是,同屬山東籍的“濟南館”和濟南菜,在過去人的認知中,卻跟“山東館”不是一回事兒——

在他們眼里,濟南菜比“山東菜”更清淡,更愛珍貴食材,對海鮮的熱情沒有膠東人那么高,甚至還帶點兒江南味道。

▲像這道濟南菜“雨前蝦仁”,做法已經跟杭州龍井蝦仁很像了

? 《申報》

確實,比如濟南菜里對“糟”的運用,像糟炒肉片、糟煎肚片,包括過去的糟蒸鴨肝,就跟包郵區(qū)人民愛吃糟貨一樣。

根據記載,這一點就可能是大運河貫通南北后,南味北上,由紹興人帶到濟南的——按照這個路線,也許后來也跟膠東人會師了,才有了福山菜著名的糟溜魚片。

▲糟溜魚片

? 魯食記

除此之外,濟南菜和膠東菜的差別還不少,用一個“魯菜”來概括,也沒法彌合兩者的差距。

比如今天大家一致認為,魯菜的代表是蔥燒海參。但根據魯菜廚師陳宗明老師傅說,過去在濟南,蔥燒海參大家吃得并不算多,它其實算膠東菜,濟南更流行的吃法是海參扒肘子。

? 師父和我做魯菜

一樣,九轉大腸原產濟南九華樓,把這一名菜安在膠東人民頭上,人家難免起嘀咕;糖醋鯉魚,要的是黃河鯉魚,主要還是濟南吃,膠東那邊海魚還吃不盡,對多刺還時有土腥的鯉魚興趣不大。

這么一看,光是濟南和膠東的山東菜差別就不少,還沒算上博山菜,人家包的水餃都跟別處不一樣,更別提老百姓那些不上席的土菜家常菜了。

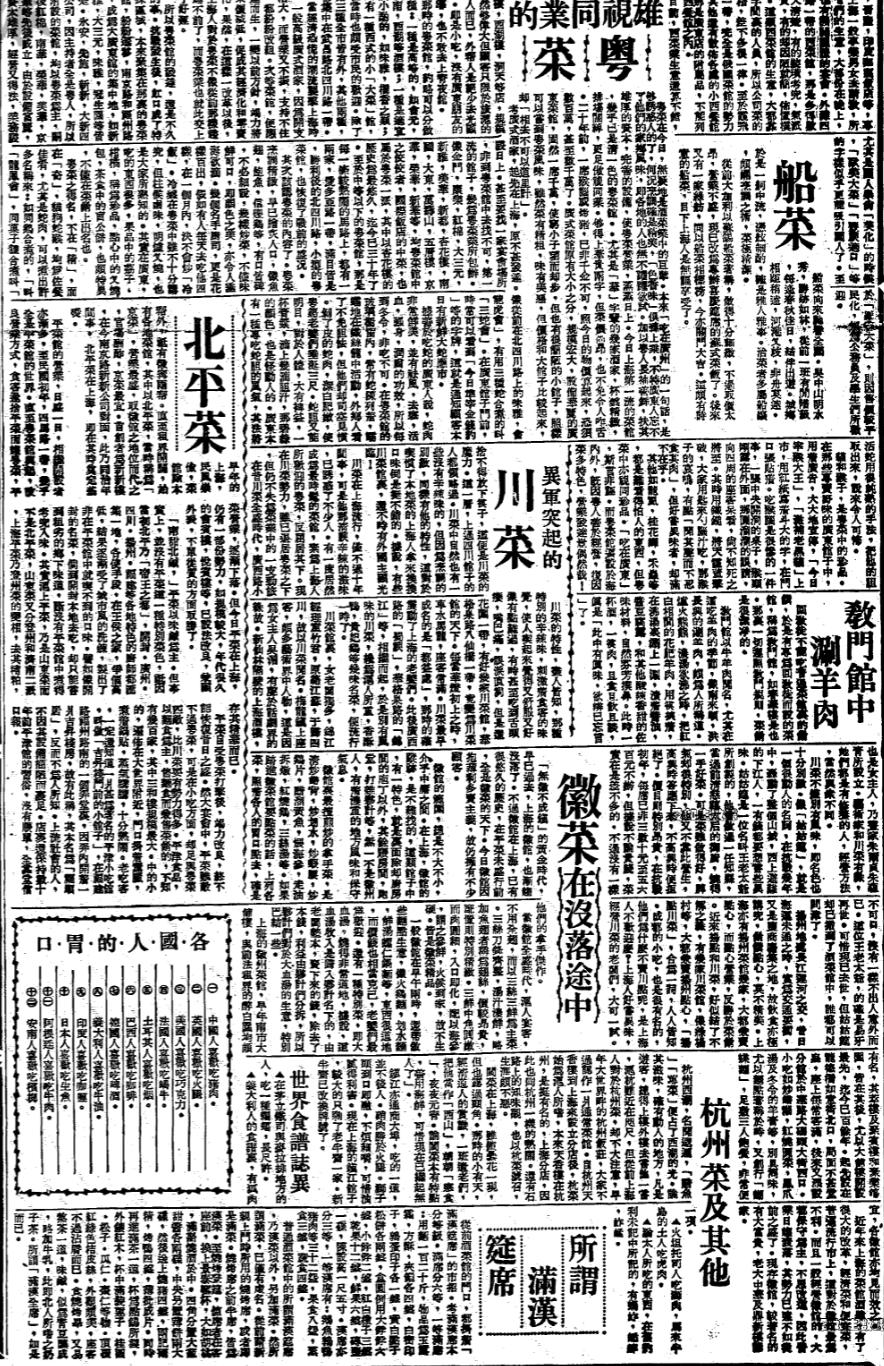

所以,在民國時期的《申報》上,上海一家新開的京菜館登廣告,會特別提出自己特聘的是“濟南名廚”,而不提山東,好像大家默認這是兩個菜系,更不像有“魯菜”這個統(tǒng)一的概念。

? 《申報》

一個魯菜,概括不了所有山東菜——這事兒還不止發(fā)生在山東。

比如陳曉卿老師提到過,人人都說安徽臭鱖魚,可老家在皖北的他小時候卻沒見過。人家還說他們皖北人跟“徽菜”沒關系,因為徽菜多數是皖南菜。

誰要說蘇菜,一貫散裝的蘇南人和蘇北人更要吵起來:一個冬天吃羊,一個夏天吃羊,哪能是一個菜系哇——何況不同的吃羊“時區(qū)”也互相穿插,蘇州人冬天才吃藏書羊肉,隔壁上海卻圍了一圈吃伏羊的市鎮(zhèn),都沒地兒說理去。

這么來看,所謂“四大菜系”“八大菜系”的分法,似乎并不夠科學。

那要它管什么用?又是誰最先提出的這么個“菜系”?

接下來的說法,可能會讓人大跌眼鏡——

“菜系”并不是咱們的傳統(tǒng),可以說改革開放前,菜系幾乎就不存在。

前不久,“師父和我做魯菜”的陳大偉老師發(fā)了個視頻,提到他曾經采訪魯菜大師王義均先生,老人說在解放前,根本沒有“魯菜”這么個說法。它可能得是六七十年代后的產物。

? 師父和我做魯菜

而在更早的時代,當不同地方的餐飲從業(yè)者,帶著各自家鄉(xiāng)味云集到一座城里時,他們更多被稱作“幫口”,帶有舊社會的行幫色彩,大約在解放后,這種說法才漸漸消失。

? 《申報》

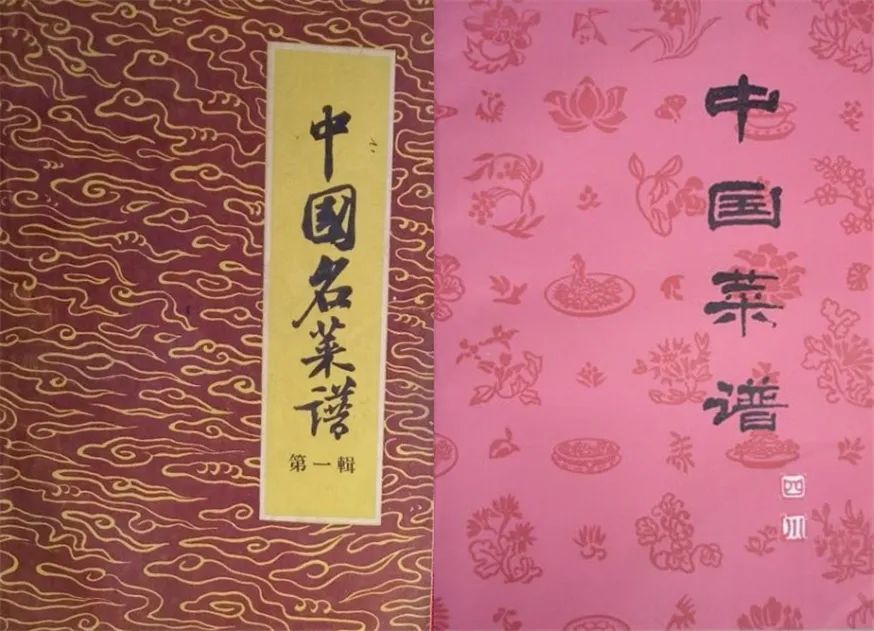

確實,咱們看看過去的菜譜就知道了。

上世紀50年代,輕工業(yè)出版社出版的《中國名菜譜》,和70-80年代中國財政經濟出版社出版的《中國菜譜》兩套書,被公認為當時菜譜界的巨著。

它們的分冊方式,并不是按照“魯菜”“粵菜”的菜系分法,而是以“XX風味”為名,按照地區(qū)來分的。

這兩套書作為當時國家組織出版,集結各地名廚專家編寫的重大項目,在分冊的說法上,肯定不敢瞎劃拉,起碼不能出現(xiàn)大的學術爭議。

可到了90年代,中國財政經濟出版社根據《中國菜譜》重新編寫的《中國名菜譜》,雖然還是按照地區(qū)來分冊,卻比之前多出了“菜系”的提法,尤其一些分冊的概述里,也確實出現(xiàn)了“魯菜”“川菜”“粵菜”的字眼兒。

由此,我們大概能推斷出“菜系”一說被廣泛承認的時間,不會早于70年代,但也不會晚于90年代。

有一個說法稱,“菜系”二字,最早出自70年代,時任商業(yè)部部長的姚依林對外賓們的一次講話:

我國菜肴風味流派有四大菜系。在北方,黃河上下,長城內外,屬京魯菜系; 在西南,川、滇、湘、黔屬川湘菜系; 在東南,兩淮、三江、五湖,長江中下游,屬淮揚菜系; 在嶺南,珠江、兩粵及閩臺部分地區(qū),屬粵閩菜系。

這段話的原始出處,飽弟一直沒找到,但如果此事確實發(fā)生,那么在一個外事場合,姚老的話肯定是慎之又慎,有理有據的。

而國內權威媒體第一次提出“四大菜系”之說,是在1983年11月11日的《經濟日報》上《久負盛名的四大菜系》一文:“目前國內較大的菜系約有十余種, 其中以川、魯、粵、蘇四大菜系最負盛名。”這就比上文的說法更簡化了。

而最早版本的“八大菜系”,大概也出自這個時候。1980年6月20日,《人民日報》第四版“小常識”欄目刊登了由汪紹銓撰寫的《我國的八大菜系》,提出了“山東、四川、江蘇、浙江、廣東、湖南、福建、安徽”八種風味。

至于在以上“八大”之外的菜系,更有不少是有明確記載的當代產物。

比如遼菜這個名字,就誕生在1983年。

▲今天最著名的遼菜可能是鍋包肉

? 圖蟲創(chuàng)意

當時第一屆全國烹飪大賽在京舉辦,各省都派了代表隊,遼寧省代表隊為首的,就是當時沈陽鹿鳴春的劉敬賢師傅。

可到了報名的時候,這菜系沒法填:他們做的是魯菜,可要是也報魯菜,就跟山東代表隊沖突了。最后劉師傅臨時報了一個“遼菜”,中華大地就這么多出一菜系來——當然劉師傅一戰(zhàn)奪魁,遼菜美名由此傳遍華人世界,那是后話了。

▲大賽評出十位最佳廚師,劉敬賢師傅榮獲第一

這么說來,菜系這個東西非但不傳統(tǒng),有時候還顯得武斷,文化性和實用性都欠點兒……那以后,咱們還要不要這個說法啦?

飽弟覺得,這個還得結合時代因素來看。在“菜系”之說誕生的年代,它確實是個好東西。起碼對于外賓,簡單明了的“菜系”之說更容易理解,而在市場經濟勃興時,飯館以菜系為招牌,也確實方便了老板和顧客。

不過,中國菜和它的傳播土壤,終究是復雜的,沒法用行政區(qū)劃一概括了事。“魯菜”“淮揚菜”只有兩三個字,無法涵蓋一片地域的一切菜品,更沒法涵蓋中國人始終流動著的飲食習慣。

▲一碗糝橫跨蘇魯豫皖,你說它算哪個菜系

當時過境遷,我們可能也忘了菜系創(chuàng)立的初衷,卻樂此不疲地拿著“菜系”當作標簽,去認識、去褒貶、去以偏概全的時候,也希望像“魯菜和山東菜是兩個概念”的再發(fā)現(xiàn),能夠多一點兒,再多一點兒。

標簽是死的,菜是活的,人也是活的——倒也不光指的是吃。

懂得這個道理,互聯(lián)網上多少誤解多少惱恨,都能消弭一大半兒。

本文圖片部分來自網絡

參考資料:

[1]金受申.莊館[M].老北京的生活,北京,北京出版社,1989.12.

[2]周志永.喪鐘為菜系說而鳴[J].四川烹飪,2005(09):8-10.

[3]蔡鐵鷹,丁玉勇,王旭華.“菜系”“淮揚菜系”概念溯源及異見辨析——淮揚菜系基礎理論研究之一[J].淮陰工學院學報. 2020,29(06):1-6.

[4]震江.概念只有四十年 底蘊卻有幾千年 “八大菜系”:你中有我 我中有你[J].國家人文歷史,2019(04):98-105.

[5]劉立新.劉敬賢 五斤沙子練絕技 五款遼菜顯真功[J].中國大廚,2014(02)

作者 - VJ

設計 - 飽主任

原標題:《魯菜和山東菜,竟然不是一回事兒?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司