- +1

寫火星人都能看懂的歷史:宮崎市定與他的《亞洲史論考》

【編者按】

宮崎市定是日本東洋史學界的代表人物,其研究領域橫跨東亞史、中亞史、西亞史和歐洲史等,范圍之廣在同時代學者中無人能出其右。《亞洲史論考》是宮崎在亞洲史研究領域的一大力作,全書敘事體系宏大,共收錄相關單行本和學術論文達46種,具有很高的學術價值。2017年8月,上海古籍出版社推出該書的中譯本,為中國學界和廣大歷史愛好者吹來了一陣新風。本文作者馬云超,為此次中譯本的譯者之一,特撰文介紹宮崎市定的學術生涯和相關成就,以使讀者能夠更好地了解這位日本學界巨擘。

一、求知立說,著作等身

作為戰后京都學派的領軍人物,宮崎市定以橫貫東西的研究視野馳名學界,其目光所及,不僅是東洋史,也是亞洲史、乃至世界史。如此廣闊視野的形成,首先得益于宮崎豐富多彩的人生經歷。

1901年8月,宮崎出生于日本長野縣東北部的今飯山市靜間,父親是當地小學的教師。1922年,他考入京都帝國大學文學部史學科,師從內藤湖南、桑原騭藏、羽田亨、狩野直喜等知名學者,開始了在東洋史領域的探索。1925年,宮崎升入京都大學研究生院,畢業后任教于岡山第六高等學校和京都第三高等學校。時隔不久,“一·二八事變”爆發,宮崎應征入伍來到中國,其間擔任過馬廠的廠長。退伍歸來后,宮崎轉任京都大學副教授。1936年起赴法國進修,在巴黎東方語學校學習阿拉伯語,1937年時游歷西亞各國,詳細記錄下當地的風土人情和歷史變遷。

1944年5月起,宮崎升任京都大學教授。此時正值太平洋戰爭結束前夕,宮崎再度入伍,但很快隨著日本的戰敗而重返講壇。1947年,宮崎以論文《五代宋初的通貨問題》獲得博士學位,隨后出任京都大學文科部長(相當于系主任)。1960年,宮崎作為巴黎大學的客座教授奔赴法國,回國不久又獲聘哈佛大學客座教授,旅居美國直至1962年。三年后,宮崎從京都大學退休,受聘為名譽教授,同時兼任漢堡大學和耶魯大學的客座教授。

宮崎的生平著述可謂汗牛充棟,在日本學界享有崇高的聲望。1958年,宮崎憑借專著《九品官人法研究:科舉前史》榮獲日本學士院獎,隨后又相繼被授予有“漢學諾貝爾獎”之稱的儒蓮獎和“文化功勞者”稱號。退休后的宮崎依舊筆耕不輟,在家中潛心創作《中國史》《論語新研究》《謎一般的七支刀》等一系列作品。1995年5月24日,九十五歲高齡的宮崎市定辭世。兩個月前,他剛完成隨筆集《游心譜》的自序,這篇序文成為了一代巨擘的絕唱。

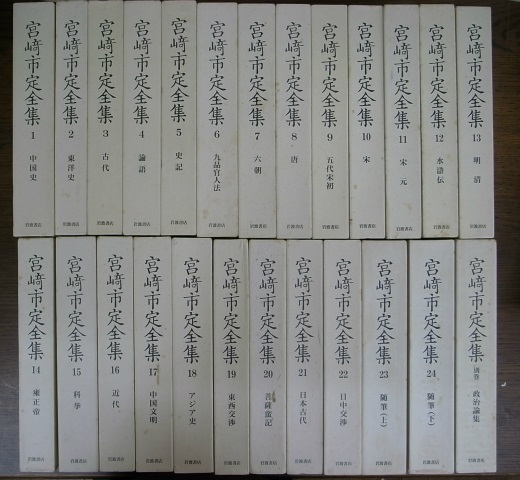

從1991年秋天開始,巖波書店以兩個月一冊的速度陸續推出《宮崎市定全集》,總計24冊(另有別卷1冊)。由于其中的多篇跋文廣受好評,宮崎一周年忌時巖波書店又單獨出版了《自跋集:東洋史學七十年》,可以說是后輩學者全面了解宮崎學術生涯的最佳史料。

二、體系宏偉,鞭辟入里

《亞洲史論考》是宮崎眾多學術著作中的一種,收錄了作者自20世紀40年代以來有關亞洲史的相關論著。全書分為上、中、下三卷,1976年由朝日新聞社出版發行。在此之前,宮崎已經陸續出版了《亞洲史概說》(共五卷)。《亞洲史論考》可以看作這一線索的延長。筆者將在下文中對《亞洲史論考》的各卷內容做簡要的梳理和介紹。需要說明的是,京都學派的中國史分期學說將東漢以前全部歸入“古代”,三國到唐末五代視為“中世”,宋代直至清末稱作“近世”,下文的敘述中沿用了這一觀點。

(一)歷史大勢

《亞洲史論考》的上卷命名為“概說編”,收錄了能夠反映歷史發展大趨勢,且容易被一般讀者理解的單行本5種和短篇論文1種。置于卷首的《東洋的樸素主義民族和文明主義社會》初版于宮崎從大學畢業后的第十五年,即1940年。宮崎認為,這一單行本“既是十五年來對東亞問題的研究心得,同時也是十五年間研究工作的一個總結”。書中指出,宋代以前的北方民族雖具有樸素主義(表現為行動、訓練、意氣、集體統制主義等)的優勢,但在與文明主義(表現為思考、教養、理智、個人自由主義等)的漢族的接觸過程中,不斷受到融合、同化,以至民族消亡。宋代以后的北方民族吸取這一教訓,在保留本民族的傳統文化方面竭盡全力。正因為如此,強大的遼、金帝國相繼崛起,進而出現了橫跨歐亞的蒙古帝國。但是,他們的民族傳統中缺少優秀文化,在成熟的中國文化面前迅速走向了衰落。此外,宮崎在本書中首次提出“中國上古都市國家說”(中國上古時期的國家形態為都市國家)“五霸皆夷狄”(春秋五霸都是夷狄出身)等重要觀點,對后世學界產生了十分深遠的影響。

在緊接著的《中國古代史概論》中,作者著眼于歷史更為悠久的西亞地區,探討制鐵、騎馬戰術等西亞文明在中華文明演進過程中起到的作用。宮崎將起源于西亞的青銅文化和鐵器文化分別比作一駕青銅帶蓬馬車和一輛鐵質卡車,兩者一早一晚、一慢一快地向東方傳播,推動著沿途地區的文化進程。出于這樣的考慮,作者很早就對西亞文明抱以關注,本卷中的《菩薩蠻記》就是在作者游歷西亞的游記基礎上,粗線條地增補當地的歷史概說后形成的。有賴于宮崎在西亞史研究上的建樹,京都大學人文研究室中阿拉伯問題的研究者輩出。《東洋的近世》是宮崎的成名作之一,書中詳細論及社會經濟方面的問題,特別是對大土地所有制的變遷問題做出深入的考辨,對內藤湖南提出的唐宋變革論以及歷史分期問題進行了全方位的闡釋和補充。卷末的《日出之國與日沒之處》是一部短篇隨筆集,將歷史上的中日關系納入視野,在倭寇問題、雷神崇拜和中日外交等方面都有獨到的見解。但也正如作者在本卷前言中所說,此書撰寫于二戰期間,文章撰寫意圖中不乏“發揚國威”的成分,措辭上也難免帶有時代的印記。

(二)治亂相繼

中卷開始進入了分論部分,本卷的時代范圍是古代與中世,共收錄相關論文21篇。本卷開頭,作者通過《中國聚落形態的變遷》《戰國時代的都市》《漢代的里制與唐代的坊制》等六篇論文,對近世之前居住形態的演變進行了細致入微的考察,其中尤其重要的當數《中國上古的都市國家及其墓地:商邑何在》一文。宮崎從都市國家的立場出發,對長期以來作為篤論的“殷墟在安陽縣小屯村”一說提出了質疑。他認為,出土甲骨的小屯村不過是都市國家商邑(滅亡后稱作“殷墟”)的近郊墓地,并不是商邑本身,商邑的位置應依據《史記》《水經注》等文獻的記載,劃定在“洹水南,淇水北,黃河西”的范圍之中。《東洋的古代》是宮崎關于古代史問題的總結,也是《東洋的近世》一書的呼應之作。作者著眼于耕地形態的變遷,對古代大土地制度的形成及相關的農業勞動者的身份演變做了翔實的考證,從而得出結論:

中國古代是一部發展的歷史,從都市國家林立到統一古代帝國的形成,從自給自足的自然經濟到交換經濟,從野蠻到文明,所有領域都出現了顯著的進步。

除此之外,宮崎還曾做過題為“東洋的中世”的演講,其整理稿正是上卷中唯一的短篇論文——《六朝隋唐的社會》。

在宮崎看來,中世是歷史發展的低谷期,但低谷之中也有相對的高地,那無疑就是唐帝國了。中卷收錄有關唐朝的論文共四篇,涉及賦役、官制和吐魯番文書等多個領域,其中《從部曲到佃戶:唐宋間社會變革的一個側面》是對《東洋的近世》一書的補充,宮崎自信通過此文便足以應對來自學界的各種質疑。此外,本卷內容還涉及思想史領域,如中國的天命觀和歷史思想。同時,作者對“二十四史”之首的《史記》充滿興趣,曾推出單行本《宮崎市定解讀<史記>》。本卷中收錄了兩篇論文分別論及《史記》的成書過程和《貨殖列傳》中的物價問題,都是《史記》研究中異常出彩的部分。

(三)走向近世

下卷延續了中卷的體例,收錄有關近世的論文共計19篇(“雜纂錄”作為1篇)。近世是君主專制走向頂峰的時期,《從洪武到永樂》和《雍正皇帝:中國的獨裁君主》就是對明清兩代獨裁君主的考察。《雍正皇帝》曾以單行本形式問世,行文中大量運用了一手史料的《雍正朱批諭旨》,正因如此,《雍正皇帝》后還附有《<雍正朱批諭旨>解題》等四篇論考,旨在闡明雍正帝在中國政治史上留下的巨大功績。經濟領域,宋代時煤炭廣泛運用于冶鑄,鋼鐵產量也隨之激增,《宋代的煤與鐵》和《關于中國的鐵》兩篇正是試圖傳達這一信息,并且將蒙古帝國的崛起置于這一歷史變革的延長線上。

宮崎市定早年鉆研宋史,對《水滸傳》情有獨鐘,還出版過單行本的《水滸:虛構中的史實》。本卷中收錄了《難道有兩個宋江嗎》一文,作者從墓志信息出發,石破天驚地指出賊寇宋江與征討方臘的宋江其實是毫不相關的兩人,由此徹底顛覆了原有的敘事。宋江和方臘皆源于秘密組織,清末的太平天國運動也出自同一系統,作者在《關于太平天國的性質》一文中著力分析太平天國運動的起因,認為鴉片戰爭后形成的五口通商局面打破了兩廣地區走私集團的利益壟斷,加速當地經濟走向衰敗,這一背景才是動亂爆發的根源所在。緊接著的《幕末的攘夷論與開國論》一文涉及日本近代史,安排在此處似乎有些費解,但在宮崎看來,日本幕末大變革的根本原因正在于薩長兩藩的走私貿易,對通商口岸的不滿成為倒幕運動的原動力,這一點與太平天國如出一轍。下卷最后附有“雜纂錄”,具體分為“雜錄” “余白錄” “書評”三個部分,均是篇幅短小但意味深長的作品。為吉川幸次郎著《宋詩概說》所寫的書評中,宮崎第一次提到“景氣史觀”(借用“景氣”概念描述和評價歷代王朝的盛衰)的概念,之后的著述中也多有涉及,最終上升到了世界史的高度。

三、自由博大,去蕪存菁

宮崎的研究重心是以中國為中心的東洋史,但他始終不忘將目光投向了西亞地區和東部的日本、朝鮮等地。宮崎認為,西亞地區擁有最古老的文明,是亞洲文明的搖籃,西亞的青銅文明和鐵器文明先后朝著亞洲的東部駛去,它們共同的終點便是位于最東端的日本。《菩薩蠻記》記錄了西亞當地的風土人情,勾畫出各國源遠流長的歷史脈絡;與之相對,《東洋史上的日本》則從日本的角度加以審視,探討青銅文明與鐵器文明同時到達的日本國所經歷的特殊歷史。

隋唐時期,中國大陸與東方朝鮮半島和日本列島的交往異常活躍,前者的先進文化加速了后者的社會發展進程。在《日本的<官位令>與唐<官品令>》一文中,宮崎著眼于中國大陸的官僚制度對日本官位結構的影響,同時也指出兩者間存在的差異。他認為,雖然日本從唐朝吸收律令文化,但其精神實質卻更接近于漢代。緊接著《三韓時代的位階制》中,作者將視野由唐日之間擴大到朝鮮三國。面對五國間位階制度紛繁復雜的演變歷程和對應關系,宮崎敏銳地發現了其中的關聯點,通過縝密的推導成功繪制出唐朝與朝鮮三國、日本的位階對照表,對于東亞史學界具有開創性的意義。進入近世后,東西方的交往日益頻繁,甚至遠及歐洲地區。中國歷史進入宋代時,歐洲的十字軍在西亞地區征戰正酣,給東方世界也帶來了一系列的影響。下卷中的《十字軍對東方的影響》正是對這一問題的追溯,成功填補了學界在該領域的空白。這種將東西方融會貫通的思考方式,正是書名“亞洲史論考”的題中之意。

貫徹宏大的亞洲視野的同時,宮崎更主張歷史研究必須簡明易懂,他在《東洋的古代》一文中說道:

歷史不是抽象的概念,而是活生生的現實。如果歷史不能清楚到連火星人都看得懂,那就不能稱之為歷史。

為了寫出火星人都能看懂的歷史,必須摒棄蕪雜的堆砌和抽象概念,直面活生生的現實本身。宮崎身體力行著這一信念,在《六朝隋唐的社會》一文中便以形象的語言展示出漢唐之間的歷史走向:“西漢是古代史上升的頂峰,從東漢開始呈現出下降的趨勢,歷史的發展進入了中世紀,而下降的谷底就是唐末的亂世。”這里既沒有高深的理論,也沒有統計的數據,寥寥數筆便使這一時期的歷史大勢躍然眼前。或許正因如此,宮崎在史料的選擇上也往往采用最常見、最易懂的一類。盡管宮崎在下卷的跋文中提到自己能夠駕馭的史料多達兩萬種,但在實際行文中通常并不會出現冷僻的史料。在《三韓時代的位階制》一文中,作者面臨著將唐、日、朝鮮三國的位階制度加以統合的宏大課題,但通讀全文不難發現,宮崎所運用的史料幾乎都沒有超出三國正史和官修政書的范疇。從尋常的文本中發現不尋常的奧秘,這正是大家風范的體現,宮崎在《謎一般的七支刀》一書中充滿自信地寫道:

我的研究往往借助極其常見的材料,甚至二手、三手的材料就夠了。如果有人說“這是因為你的學問還不夠”,那我也無可反駁,只能賠罪著說“您所言極是”。

東洋史學者吉川忠夫曾評價宮崎“始終是一位自由人”,這里的“自由”無疑包含著學術研究的自由。面對學界的通說和定論,宮崎總能大膽提出質疑,并通過縝密的論證推出自己的觀點。除去前文提到的殷墟所在和兩個宋江等問題外,對《史記·貨殖列傳》的全新解讀可謂宮崎的得意之作。《貨殖列傳》中有“牛蹄角千”的說法,牛有二角四蹄,故而學界歷來將這句話理解為一千除以六,也就是一百六十七頭牛。宮崎則犀利指出這種帶有余數的算法不合常理,進而獨具匠心地揭示出其中的奧秘:牛是偶蹄類動物,蹄足一分為二。換言之,一頭牛應具有兩個角和八個蹄,“牛蹄角千”其實是一百頭牛的意思。借助這一“魔法般的技藝”,《貨殖列傳》的一大難題得到了完美的解決。

在下卷的前言中,宮崎將學界崇尚權威的保守作風比作春日里看守勢力范圍的黃鶯,對缺少自由氣息的學術現狀表現出擔憂。因此,他多次熱情鼓勵后輩學者大膽提出自己的觀點,主張“學術上最壞的情況就是明明有想法,卻因各種理由隱藏了起來”。

四、譯作迭出,東風西漸

《宮崎市定全集》開始連載時正值宮崎九十大壽,巖波書店在該書的發刊詞中有這樣一段精彩的評論:

宮崎市定先生是我國東洋史學研究領域的涌出的巨擘。人們常說的由內藤湖南、桑原騭藏開創的東洋史學的學風,實際上是由宮崎先生繼承和發展的。由于對中國的史書有著博通廣闊的視野,宮崎的研究對象涉及中國史的整個時代,旁及政治、經濟、文化、東西交涉史等所有相關領域。通過個別的實證研究,宮崎先生從整體上把握了中國史,將其置于世界史的發展當中……能夠把精致的個案實證研究和恢弘的通史敘述緊密結合在一起的歷史學家確屬罕見。

面對這樣一位大氣磅礴的歷史學家,一水之隔的中國學界自然不會采取漠不關心的態度。其實早在相對封閉的上世紀60年代,商務印書館就曾出版過《東洋的樸素主義民族和文明主義社會》和《宮崎市定論文選集》(上、下卷)。盡管受到時代制約,這些書籍都被作為“內部讀物”,書中對宮崎的定位是“反動透頂的‘東洋史學家’”,但正如本次《亞洲史論考》譯后記中所說,在物資極度匱乏的年代,組織大量人力編譯宮崎的著作,其目的恐怕不會只是“剝開其反動透頂的畫皮”那么簡單。

上世紀90年代初,劉俊文主持翻譯的《日本學者研究中國史論著選譯》十卷本中共收錄宮崎市定的作品8種。進入新世紀后,宮崎市定進一步受到中國學界的重視,介紹到國內的作品也日益增多,先后出版的譯著就有《九品官人法研究:科舉前史》(韓昇、劉建英譯,復旦大學出版社2008年)、《宮崎市定說隋煬帝:傳說的暴君與湮沒的史實》(楊曉鐘等譯,陜西人民出版社2008年)、《宮崎市定說水滸:虛構的好漢與掩藏的歷史》(趙翻、楊曉鐘譯,陜西人民出版社2008年)、《宮崎市定中國史》(焦堃、瞿柘如譯,浙江人民出版社2015年)、《雍正帝:中國的獨裁君主》(孫曉瑩譯,社會科學文獻出版社2016年)等。尤其是《宮崎市定中國史》,一經面世便受到了各界的廣泛關注,在社會上掀起一股“全民讀史”的風潮,這樣的好評與宮崎簡明清晰的邏輯和平易近人的文風是分不開的。

由于種種曲折,《亞洲史論考》的翻譯工作前后延續將近十年,其間翻譯隊伍也幾經調整。有賴于各位師友的熱心支持和不斷鞭策,本書在歷經艱難后得以順利付梓。十年懷胎,一朝問世,我們熱情期盼著《亞洲史論考》中譯本的出版能夠再次興起“閱讀宮崎”的熱潮,為繁榮中日間的學術交流添磚加瓦。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司