- +1

孫丹妍談上博書札展:明代大家并非只吟詩弄月,王寵就得種地

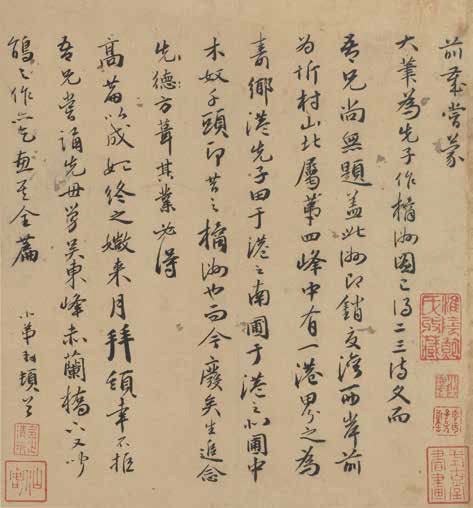

上海博物館“遺我雙鯉魚——明代吳門書畫家書札精品展”于8月2日下午開幕。

展覽不僅構建出的吳門書畫家之間龐大復雜的社交網絡,也展現出他們在互相通信中關于生活瑣事、審美情趣、問候饋贈等多重表達。從這些往來信札中,我們看到的不再是高居神壇不可親近的文人大家,而是和普通人一樣有溫度的人物形象,“比如王寵,他就需要親自種田。”

上海博物館書畫部副研究員、本次展覽負責人孫丹妍一直負責這批書札的整理與研究工作,她在接受“澎湃新聞(www.usamodel.cn)”專訪時說:“書札正好具有歷史和作品的雙重價值,可以非常鮮活地反映當時人的真實生活狀況,牽涉到很多日常的東西,內容包括當時的考試,畫家如何謀生,如何種地,怎么算收成還欠債,米價的漲跌等。這既可以真實反映他們日常生活的面貌,同時現在來看信件是藝術作品,又可以反映他們作為藝術家的一面,所以書札是一個很好的橋梁。書札可看的角度很多,從歷史的角度看,是歷史的史料;從藝術的角度看,是一件藝術作品。書札東西雖小,但可以小中見大。書札東西雖小,但可以小中見大。”

上海博物館收藏有大量精美的明代名人書札,其中明代吳門地區書畫家的書札約有200多通。剛剛開幕的“遺我雙鯉魚——明代吳門書畫家書札精品展”從中精選49通,分“世俗生活”和“藝術世界”兩個部分。

明代吳門這些早已成為一個個優雅、溫婉、博學、多情的符號的書畫家,在書札中展現出他們可以被分為兩個世界的人生。有一個是他們不得不面對的現實世界,另一個則是作為藝術家精神上的桃源的藝術世界。

在他們的手札中,有他們為自己營造的精神桃源的吉光片羽,也有他們與各色人等往來,在各種事務之間周旋的冗煩與艱辛。

他們既有常人所未有的翰墨風流和丹青雅尚,也要承擔常人的苦樂與平凡。時代的風云與碎屑他們無不沾染。

書札具有歷史和藝術雙重價值

澎湃新聞:吳門書札展恰逢上博“大英展”熱度未減的情況下開幕,您在最開始是不是也沒預料到?

孫丹妍:“大英展”是一個很熱的熱點,但我們這個吳門書札展也是有很多可圈可點處的。書札的展覽,雖然看似不大,但是有上博很優秀的收藏作為基礎。書札體量小,又比較專門,個人收藏不會很多,有的博物館也有收藏,但是因為這個主題貌似不是很大、不是很光輝燦爛,所以關于書札的專題性的展覽也比較少。

我們這次主要是展出明人書札,但也只是明人書札中很小的一塊。如果可能的話,或許還可以按一個專題一個專題做下去,比如明清迭代之際的遺民、或者名臣或高官顯宦之間的來往書信等都很有趣。書札是一個可持續挖掘的主題。

澎湃新聞:展覽將書札分兩個部分,一個跟生活有關,一個跟藝術有關。能不能給我們介紹一下這兩個部分?

孫丹妍:我是這樣想的,他們這些書畫家,他們的人生分為兩個世界,一個是他們不得不面對的現實世界,一個是作為藝術家自己精神上桃源的藝術世界。書札里有一些討論生活瑣事,也有一些討論藝術上的事情,如書、畫、詩等。因為這些書畫家在古代自我的身份認同并不是藝人,而是文人,首先是要寫文章作詩的,所以文章和詩歌也是他們討論比較多的部分。所以展覽分成兩個部分,一部分是書畫詩文的藝術世界,還有一部分是生活上的瑣事。

澎湃新聞:選擇從吳門這個角度來展示書札,是不是因為這批書札本身與書畫的關系更緊密一些?

孫丹妍:對,因為書畫本來就是我們研究的對象。我們研究書畫,也就是美術史,一研究歷史,二研究美術家和他們的作品。書札正好具有歷史和作品的雙重價值,可以非常鮮活地反映當時人的真實生活狀況,牽涉到很多日常的東西,內容包括當時的考試,畫家如何謀生,如何種地,怎么算收成還欠債,米價的漲跌等。這既可以真實反映他們日常生活的面貌,同時現在來看信件是藝術作品,又可以反映他們作為藝術家的一面,所以書札是一個很好的橋梁。書札可看的角度很多,從歷史的角度看,是歷史的史料;從藝術的角度看,是一件藝術作品。書札東西雖小,但可以小中見大。

書札雖小,小中見大

澎湃新聞:目前的中國美術史研究好像越來越重視書札了。

孫丹妍:對,譬如書畫史的一些史料大家都挖掘得差不多了,就要看怎么去占有新的資料了。

中國古代的文人、畫家,包括吳門的這些書畫家,他們對自己的身份認同首先并不是藝術家,而是文人。他們首先是要寫文章作詩的,所以文章和詩歌是他們在生活瑣事之外討論比較多的部分。

另一方面,書札也往往記錄了很多比較私密的資料,這些內容在經過修飾的史料里面通常不包含的。因此,是很珍貴的資料庫。

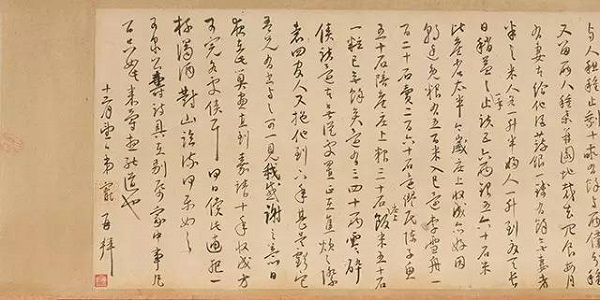

我可以舉一個例子。王寵在歷史上是一個才氣很高、長得很漂亮的形象。當時記載王寵和陳淳是雙璧,王寵年紀很輕就早逝了,給人一個翩翩濁世佳公子的形象。他長得又英俊又好看,書法也是很瀟灑的感覺,有很絕俗的氣息。但是我們正好收藏了王寵寫給他兄長王守的信,從他的信里看,王寵的生活是非常坎坷的,人也不是那么絕俗。他其實是一個很精明的人,一來他的生活很艱辛,不是那種翩翩佳公子一塵不染的形象,需要親自種田。他給他哥哥寫信說,去年我們家越溪莊有百十來畝田,租給人家種非常不合算,因為租給別人種入不敷出。今年我將田重新分配,多少給別人種,剩下多少我跟兩個仆人自己種,今年收成很好不虧了。他很得意覺得自己規劃做得很好,告訴在外做官的哥哥說這樣的處置辦法我們可以沿用下去。二來他還在信里跟哥哥訴苦,家里多方面缺錢,向各人各借了多少錢。有人的錢賣了米得了銀子就可以還上,有人的錢要拖到明年了,他一直處于這種很焦慮的狀態之中。所以他并不是在藝術世界中表現出的那么超凡脫俗的,甚至他在不得已的情況下還很會算,會去考慮怎么才能收支平衡,怎么才能把日子過下去。

澎湃新聞:在正史和當時刊印的著作里,他們的形象會更理想化吧?

孫丹妍:所以我們查閱這些人物的傳記或墓志銘,人物的形象都是差不多的,女的都是賢德的,男的都是有才又有德的。但是看他們私下交往的東西,各人都有各人不同的形象。

作為我們普通人來看,他們是高高在上的藝術家、是幾百年前的古人,他的形象用通俗的話說是很高冷的,是普通人達不到的。正是由于他們遺留下的這一批帶有血肉的書札作品,我們才能切實感覺到他們跟我們普通人一樣也有各種各樣的煩惱,也要每天焦頭爛額地處理各種事情。而在這之外,他們又可以在自己感興趣的領域里,創造類似桃花源的地方,可以沉浸在里面。其實他們不管怎樣,作為古人也好、藝術家也好,其實跟一個普通人是一樣的。

這就和看《史記》《資治通鑒》和看《水滸傳》《金瓶梅》是不一樣的,一個是正史是正正經經的,一個是反映生活中就在身邊發生的事情。

最重要的是要讓觀眾看得懂

澎湃新聞:古人的書札,在展覽展示的時候可能會曲高和寡。您想了些什么辦法將其內涵呈現出來?

孫丹妍:我是這樣想的,最重要的是要讓觀眾看得懂。現代人跟古人畢竟有距離,看一個東西不能就跟看一堆符號一樣看不懂它在說什么。

所以,我們在展陳上做了一些調整。譬如我們一開東西放在那里,觀眾一進來先看到兩張小說明牌。其中一張是作者的信息和受信人的情況(如果受信人是考證得出來的話,當然很多人是考證不出來的)。在這旁邊還有一塊小說明牌,我和陳列設計部、展覽部討論下來,在旁邊這塊小說明牌上把這封信的內容以現在的口吻翻譯出來,而不是放的釋文。這樣隔閡就沒有了,觀眾是看得懂的。對一些寫得比較好的書札,在旁邊還會有其書法上有什么特別之處的解說。如果有觀眾愿意了解這個信上的字到底是什么字,我們有一個二維碼可以掃一下,所有的釋文和解釋在app里都有,這樣就比較清晰。

澎湃新聞:把一些更嚴肅的東西放在app里,雖然隱藏起來但也提供給了觀眾。而最直接面對觀眾的,則是你們重新解釋過的內容。

孫丹妍:一句可能比較文的話,我們把它翻譯成比較白的,這樣大家都能看懂。

比如有一篇《登高落帽帖》就很有意思。如果我把釋文放上去,觀眾也能看懂,但需要有一定古文知識的,大部分觀眾看了或許會一知半解。而現在這樣子處理的話,這件展品就跟觀眾更親近一點了。

澎湃新聞:您似乎為了這個展覽還專門制作了一張吳門人物的關系圖。

孫丹妍:對,因為吳門地區藝術風格的傳播與盛行,和吳門地區文人愿意抱團,愿意提攜后輩,愿意一起向上發展的風氣是分不開的。表現在歷史上,吳門就是一個巨大的關系網。兩個人總有一條線可以將他們聯系起來,如姻親、師生、朋友、同僚、父輩世交等,關系非常緊密。

我一開始做這個資料的時候有一個很大的困惑就是,他們關系太亂搞不清楚。我一開始畫了張圖,就能看出之間的關系、稱呼等,這也是觀眾看的時候比較不明白的地方。我們就做了簡要的主要人物關系圖,放在展廳的正門口,大家可以稍微去了解一下,就能知道誰和誰是朋友,誰和誰是親家、翁婿關系。

禮品往往是隨著書札送到,“使還草草奉覆”

澎湃新聞:書札也是吳門文人維護關系的重要手段。

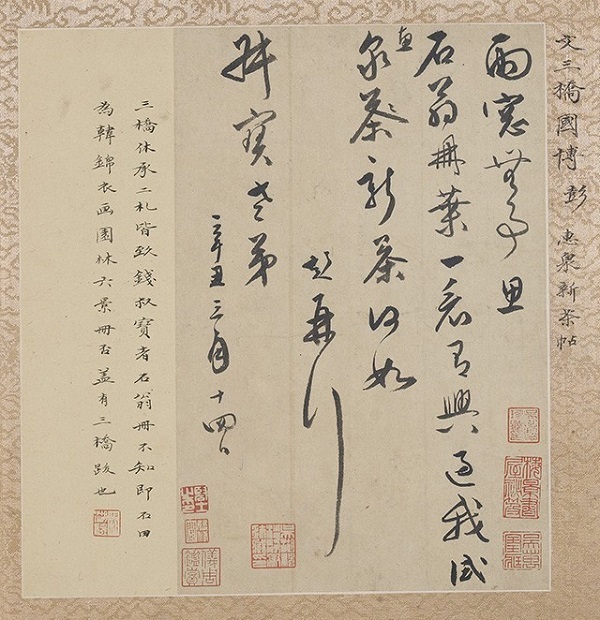

孫丹妍:對,展示的書札里有一部分專門就是他們之間的交往和饋贈。這部分占了文人書札里的很大比重,很多就是很簡單的小紙條,比如來了點新茶請你喝、一起去哪里、給你送了點什么、我收到你什么再回送點什么。這在書札交往中占了很大頭的一部分,也是維護關系的社交行為。我們現在發微信,他們就是用小紙片傳來傳去。而且,他們互相之間住的也不是太遠,大多都在蘇州城里。

澎湃新聞:既有長篇大論的,也有三言兩語的。

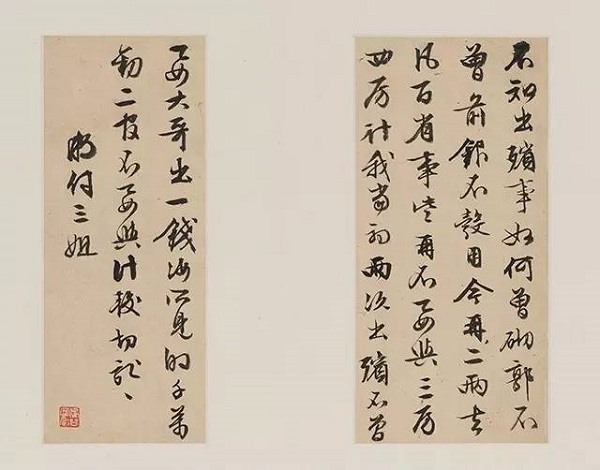

孫丹妍:有些書札很長,那就是很正式的信。有些就相當于小便條,請你來吃頓酒。有的就相當于一張禮單,謝謝你來看過我了,后面附著送你茶葉一包或自己寫的書法幾張等。

澎湃新聞:這張書札就好像是隨著禮品送到的。

孫丹妍:應該說禮品是隨著書札送的。當時的信是有信使專門送的,信里經常會看見最后說“使還草草奉覆”,就是客氣話,說使者要回去了只能草草地回復。

澎湃新聞:當時在蘇州,信是由家里的仆人送嗎?

孫丹妍:對,家里的童子或仆人送信。如果是外地的,正好有朋友要去某地,就托朋友帶一封信。

澎湃新聞:就您的研究來看,當時有沒有送信的公共機構或者商業機構?

孫丹妍:有的。因為要做這個專題,少許了解了一下郵政的歷史,秦漢的時候郵政只能傳遞國家的東西,所以他們那個時候,國家公用郵政系統是不給傳遞私信的,要傳遞私信只能找朋友、老鄉帶。可能到了宋代或明代,才有了私郵,而公家的郵政系統也可以帶私人信件。但在我看到的這些文人里不太常用,還是主要靠自己的童仆送信。

來自明代的“呵呵”與“可恨、可恨”

澎湃新聞:這次展覽展示了49通書札,而圖錄則收錄了80多通,是不是您最初選擇了更多的展品?

孫丹妍:這個是根據我們的展陳條件和展陳空間決定的,我肯定是想展示更多的內容,但也要考慮到展示的效果。第一,全擠在一起不好看;第二,全是文字的話觀眾會產生疲勞。不如給每一件展品多一點空間,一封一封都給大家留下比較深的印象。而在圖錄里,則給大家提供更多的資料,所多收錄一些。

澎湃新聞:圖錄更系統一些。

孫丹妍:在展廳里,可能一名藝術家只有一兩通書札,在圖錄里,可能會更多,能看到他各個時期不同的書法面貌。

澎湃新聞:您在整理書札的過程中,有沒有遇到贗品?

孫丹妍:有過一件“雙胞”的書札。我一開始沒有想到,覺得書札不會有人作假,沒想到里面的情況很復雜。可能對于如文徵明、文彭等在生前就很有名的人,這當時會有人偽造一些他們的書札以此牟利吧。有這樣的可能。

澎湃新聞:有沒有可能在最初并不是為了牟利,而是覺得書法好而臨摹一件?

孫丹妍:這個我覺得不太會,如果是為了臨摹優秀的作品,那可以選擇他的書法作品而不是他的一封信。有的信是非常隨意的,譬如我們館藏的兩封文彭的書札其實都是禮單,只有幾個字,內容是或許是我送給你一只鵝這種的。

當然,這些簡單隨意的書札中也有些是很好玩的。比如,明代人的書札里就有“呵呵”了,還有“可恨,可恨”的用法。

澎湃新聞:有一件展示的書札是沈周寫給祝枝山的,贊嘆詩寫得很好但酬勞很少。您覺得是指對方給的錢太少,還是自謙只能支付很少一點酬勞呢?

孫丹妍:這個就兩個都能講得通,但沒有更多的資料來證明。可能是說祝枝山詩很好,但對方給的錢并不多。也可能是別人讓他寫但給的錢只有一點點。因為書札里的好多情境有的只有寫信的雙方才知道,有些細節沒法搞得很清楚,除非其他書札里也寫了同一件事情。

澎湃新聞:這樣的情況在這次整理中有沒有什么實例?

孫丹妍:有一封,但這封信沒有展出。那是蔡羽寫給某人的信,這封保留下來的信沒有抬頭,信中跟這個人說你給我爸爸畫了一幅名號圖《橘洲圖》非常好,還想請各種人給他寫詩,圖我已經收到了,但詩還沒有,請您給我寫。信中語氣非常恭敬。我就想蔡羽這么恭敬的對象只能是文徵明,文徵明給別人畫名號圖也是比較有名的。但信里沒有寫,難以考證。非常巧的是,我看到一本江兆申先生編輯的《明清名人法書》中收錄的一通蔡羽書札,蔡羽的這通信寫給一位叫做石涵虛的友人,講到請衡山為先父做《橘洲圖》。兩相印證,就可以肯定是寫給文徵明的。

澎湃新聞:上博藏的這一批書札大約有多少?

孫丹妍:這一批書札有近兩百張,這次展出了五分之一,是其中比較好的。

澎湃新聞:剩下的是品相上不夠好的,還是內容上不夠豐富的?

孫丹妍:沒有展出的藏品良莠不齊,其中還有一些偽作。

澎湃新聞:偽作多嗎?

孫丹妍:基本上不是太多。

澎湃新聞:就像您之前說的雙胞案那樣嗎?

孫丹妍:雙胞案是比較早的,出現雙胞情況的徐有貞、文彭、文徵明等都是非常早也是非常有名的,但也不能確定是不是在(作者)還活著的時候就偽造的。

澎湃新聞:也不是現代人做的?

孫丹妍:徐有貞的偽造書札上有清代人的藏印。

澎湃新聞:這些書札在進入上博之前,是哪些人對它們感興趣并收藏著?

孫丹妍:這可能是古董商比較多,還有比較有文化素養的書藏家,比如吳湖帆、張蔥玉等。張蔥玉收藏了一大批明代書札,后來有一些流散開來。收藏書札的都是一些文化人,再加上這些書札價格當時也不高,比較容易收到。文徵明的書札遠沒有書畫昂貴。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司