- +1

翼虎·山河·尋路胡煥庸線上的中國|高黎貢山:追尋長臂猿

對他和其他村民來說,一年中的絕大部分早晨,如果天晴,他們總是能聽見它們長長短短的啼鳴——“唔喔——唔喔——“,就像是老鄰居的問候。他們有時候到山里去撿山貨的時候,還能遠遠看見它們站在樹上。

在這個靠近中緬邊境的傈僳族人村莊云南蘇典鄉,人們管這種長臂猿叫“甲米”。多少年以來,人們都認為它們與分布于中印緬一帶的東白眉長臂猿無異。現在,早正旺知道它們正式的名字叫高黎貢白眉長臂猿。

中國的研究者、36歲的中山大學教授范朋飛等人研究了它們10年,證實它們是不同于其他長臂猿的物種。分子遺傳學的分析表明,早在50萬年前它們就與其他的猿分化獨立出來,比人類走出非洲的時間還早約30萬年。

雖然剛剛被認識,但科學家已經意識到這些長臂猿可能僅剩下不到200只。一個對比是,被認為同樣瀕危的野生大熊貓,最新調查顯示它們總群為它們1864只。它們散落在高黎貢的森林中,被村莊、道路分隔成更小的群,這導致那些單身的猿很難找到伴侶,無法繁衍后代。

在全世界生物學家眼里,高黎貢無疑是個寶藏。這段南北狹長、跨越中緬邊境的山脈遠離城市,亞熱帶叢林、峽谷、遠近聞名的大樹杜鵑,還有終年不化的雪峰,巨大的垂直海拔落差,把四季同時濃縮在一條山脈里,給生命提供了許多可能。

到現在為止,在這里被記錄的植物超過5000種,獸類超過200種,而研究者們幾乎每一年都有新發現。

這里是胡煥庸線的最南端,歐亞板塊和印度板塊的碰撞擠壓造就了高黎貢。有人說,自此向東走,就踏上了亞歐大陸,向西一邁,就進入到印度大陸,它是南北交匯和東西交融的走廊,卻多少年來不為外人了解。

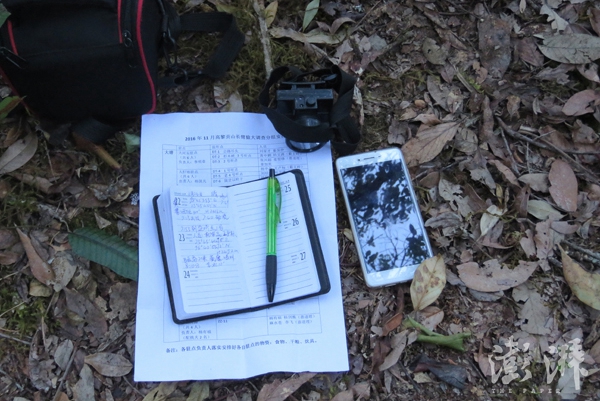

除了少數明星動物,我們對生活在中國境內的絕大部分物種了解少之又少。現在研究者們掌握了大量的高清照片,可以一眼辨別不同長臂猿的外形差異,但在有機會拍下這些照片前,野外觀測困難重重。

”它們不會坐著不動等你來觀察。“范朋飛說。

他常年不甘寂寞的在野外追蹤它們。一些猿慢慢習慣了有人存在,他可以在幾十米外靜靜的觀察它們,而不會令它們感到受威脅。”這叫習慣化。“

他是中國第一個習慣化野外長臂猿的研究者。十幾年前,這位年輕的動物學家在云南的無量山追蹤西黑冠長臂猿,他偷偷的跟在它們后面,盡可能接近它們,如果被發現了就得趕緊躲起來,只為了贏得它們的信任。 為了不讓藥品的異味影響他們,他和他的助手們甚至連防蚊蟲的藥水也不敢涂,只能趴在樹叢里忍著。

這樣過去了18個月,到了2005年3月,一個下著小雨的早晨,他跟蹤的長臂猿一家子在樹上飽餐,接著它們爬上了一個陡坡,他趕緊跟上去怕丟了。但這次運氣似乎也不好,爬到一半的時候就已經看不到它們。他失望的坐下來,拿出一個蘋果來吃。突然間一扭頭,他看見那些長臂猿正坐不遠處的樹上看著他。他腳下的巖石高出一截,他幾乎可以平視它們。過去如果他被發現,它們總是匆忙逃走,但這次它們就坐在那兒休息,開始互相理毛,就像他不存在一樣。

“我正吃著蘋果,當時眼淚就嘩嘩的掉下來。它們可能早就已經習慣我了,但那是我第一次意識到。”

第一次,范朋飛得以近距離的觀察它們一整天,直到它們過夜。對于動物學家來說,這是一個了不起的進展,它標志著習慣化的完成,而過去這些長臂猿由于受到打獵的威脅,對人異常警惕。

在無量山的研究積累了寶貴的經驗。在高黎貢,范朋飛和助手們一共習慣化了三群長臂猿.使得他們最終將它們和其他白眉長臂猿區分開。

生活在高黎貢的傈僳等民族也有打獵的傳統,一直到十幾年前國家沒收了獵槍。不過,傈僳的男人們還保留著佩長刀的習俗。不論多久沒用上,他們總是把它擦得锃亮。在那里,許多地區都流傳著用長臂猿來治療癲癇和其他疾病的說法,蘇典等極少數地區是例外。

狩獵正是過去導致長臂猿數量大幅下降的一大原因。范朋飛說,他在研究它們時就險些遭遇偷獵者。

大約在2010年時,他在山里追蹤長臂猿時聽見遠處槍聲。后來又試著找了它們六個月,再也沒見過蹤影,他非常肯定他們已經命喪于獵槍下。

長臂猿有較為固定的家域,它們通常終其一生住在那里。它們高聲的鳴叫一來是為了守護家園,二來則是為了尋找伴侶。這些特征都讓它們容易陡然暴露在獵人面前。

如果不是蘇典這里不同的風俗,估計也無法與長臂猿共存。范朋飛說,他的研究發現,目前僅有云南高黎貢山區的三個市縣(保山、盈江和騰沖)還有長臂猿棲息。

按照早正旺的說法,他的族人相信長臂猿是“神猿”,午后的叫聲預示著村莊將有人去世。“我們家老人就說不能打”。

鄉里的森林公安曾經沒收了被人偷獵捕獲的小長臂猿,交給早正旺去放歸。他把它帶到對面的山上,希望它能和那些已經住在那里的長臂猿相處,或是尋找到新的居所。他每天帶著一些水果去給它吃,只要聽見早正旺的聲音,那猿就自己跑過來。但幾個月他就再也叫不來它。早正旺心想,它是不是又被人給抓去了或者在競爭中被別的猿打死。多年以后回憶起來,他還是覺得心疼,不愿意別人提起問起,“像是丟了自己的兒子。”

在獵槍沒有被沒收前,早正旺以砍樹、打獵為生,山里的猴子、熊、野豬都打過,唯獨守著家里的祖訓不打長臂猿。禁獵以后,他于1989年被聘為護林員。野生動物被保護起來后,他又發現逐漸有其他地方的猿跨過山頭遷過來,于是,他開始奉勸別人也別再打他們。

禁獵以后,它們更大的威脅來自于棲息地消失和破碎化。它們是現在已知全世界居住海拔最高的類人猿,有的群甚至在海拔2700米的森林中棲息。而研究發現,它們更喜歡低海拔熱帶雨林,那里的食物豐富得多。但現在那些地方大多成為人類的村莊、道路和農田。

留給它們真正的原始森林所剩無幾。在靠近村莊的地方,人們在林下種植草果。這種豆蔻屬的植物最終將從這里的邊境小鎮運往城市的餐桌和藥材鋪。但這之前,必須要砍掉樹下的灌木和雜草,人們也會修建一些樹枝,讓草果更好的生長。

范朋飛的研究發現,草果種植逐漸影響到長臂猿覓食,它們必須花更多的時間尋找食物,更少的時間休息。這是因為它們可食的一些果樹被砍掉,沒有足夠的果子,就不得不以葉子為食。 這些變化還導致它們不得不減少活動范圍以降低身體能耗。

在為數不多的種群里,只有約一半生活在高黎貢山國際級自然保護區內。這個保護區只是廣義的高黎貢山的一小部分,其他的猿不得不與村莊為鄰。

這讓范朋飛意識到,真正能保護它們的,是那些與他們共享森林、朝夕相處的村民。

“像(蘇典)這樣站在家門口就能聽見猿叫的地方,能有幾個?” 范朋飛說。

他和幾位志同道合的朋友,于2年前成立了名為“云山保護”的機構,希望聯合許多像早正旺這樣的人,保護中國為數不多的長臂猿。

在宣布發現并命名這個物種后,他于2017年春帶著志愿者們再次回到高黎貢進行物種數量調查,雖然調查結果還有待分析,但他已注意到,長臂猿的種群與10年前相比又有少許下降。

他總是想起《下江陵》中那首著名的詩句。“兩岸猿聲啼不盡,輕舟已過萬重山”,這首詩告訴他的是,曾經的中國,猿的足跡遍及江南江北,而現在它們已經退縮到南部云南、廣西、海南三省極少數的地區,留給人們的機會已經不多。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2024 上海東方報業有限公司