- +1

世界孤獨癥日 | 請回答,孤獨星球

編者按:

2022年4月2日,是第十五個世界孤獨癥關注日。

在我國14億人口中,至少有超過1000萬孤獨癥患者,其中0-14歲的少年兒童的數(shù)量超過200萬,而全國從事孤獨癥教育的康復人員只有兩萬多名。劉啟和便是其中的一員,他從事孤獨癥行業(yè)17年,目前是上海愛好兒童康復培訓中心的執(zhí)行院長。幫助孤獨癥孩子與外界建立連接與溝通,是他職業(yè)生涯中最重要的目標。

鏡相欄目首發(fā)獨家非虛構作品,如需轉載,請至“湃客工坊”微信后臺聯(lián)系

文 | 劉萍 陳盼盼 魏心怡(按姓氏筆畫順序排名)

指導老師 | 雷霖

SUIBE融合新聞團隊出品

2021年12月,一個普通冬日的下午三點,劉啟和像往常一樣帶著樂樂在社區(qū)游泳館游泳,沒有人發(fā)現(xiàn)他們和身邊人有什么不同之處。

劉啟和始終跟在樂樂的后面游著,關注著眼前這個21歲的大男孩在水里的狀態(tài)。突然之間,劉啟和發(fā)現(xiàn)樂樂不再順著直線的泳道,而是向左偏地游著,他的第一反應是樂樂在逗他玩,畢竟樂樂曾經(jīng)會以憋一口氣在水里吐泡泡的方式和他開玩笑,但他的專業(yè)素養(yǎng)提醒他,樂樂出現(xiàn)了異常。

劉啟和迅速游到樂樂前面,截停以后將他托起水面,劉啟和反復地呼喊著樂樂的名字,而樂樂只是不停地向上抽搐,沒有回復。劉啟和借著水的浮力將樂樂拉到岸邊,用沒有大拇指的右手和失去了手掌的左手手臂用力托起樂樂,在救生員的幫助下,一米八幾大塊頭的樂樂被救上了岸邊。

和青春期的其他男孩一樣,樂樂變得容易增重,想要控制體重的他嘗試過輪滑、跑步、乒乓球、籃球等一系列運動以后,游泳成為了對于他而言不傷膝蓋的最佳運動。

樂樂是一名孤獨癥患者,劉啟和與他沒有血緣關系,這是他們認識的第15年。

隱藏

1981年,劉啟和出生在河南信陽的一個村莊。

一年級的寒假,8歲的劉啟和跟哥哥隨父親去舅舅家參加婚禮,在回家的路上,父親挑著扁擔走在前面,劉啟和和哥哥在后面邊玩邊走。走到一片石子的附近,劉啟和向哥哥炫耀著自己的寶物:“你看,我這里有鞭炮。”

這是一種用紙包著,用石頭一砸可以被引爆的鞭炮,劉啟和撕去了鞭炮的包裝紙,將它們集中放在一個玻璃瓶里。大兩歲的哥哥爭著想要看,劉啟和躲閃著哥哥不給看,左手拿著玻璃瓶,右手擰開瓶蓋,一聲巨響后,劉啟和感受到了撕心裂肺的疼痛。

兄弟倆大腦一片空白,當時沒有電話,父親迅速趕去不到500米處的村莊,請來了在當?shù)亻_診所的村醫(yī),在簡單的包扎之后,劉啟和乘坐村民的三輪車去了鎮(zhèn)上的醫(yī)院。

劉啟和的雙手腫得脫不下衣服,醫(yī)生只好剪開袖子進行手術。左手的手掌已經(jīng)沒辦法留下,右手部分手指接回原來的位置,這場手術持續(xù)了整整一天。年幼的劉啟和當時只是覺得自己受傷了,和普通的生病沒有什么不同。

花了一年時間進行康復訓練,劉啟和重返學校卻被老師告知需要自己學會寫字才能回到學校正常上學,那是小劉啟和第一次深刻地感受到“二級殘疾”給他的生活帶來的影響。

隨著日子一天天地過去,劉啟和開始在鎮(zhèn)上的彭新二中上初中,這是一個全新的環(huán)境,學校里的人不再是自己的熟人。

“你的手都這樣了,就不要來打籃球了。”當劉啟和提出希望跟同學們一起打籃球的想法時,他們這樣回應。

同學明確的否認讓劉啟和覺得“自己就是和別人不一樣”,但心高氣傲的他不停地自學打籃球,心里藏著一股“自己一定可以打好籃球”的沖勁。劉啟和一方面想要用事實證明自己可以做到,另一方面卻從現(xiàn)實中感受到了被別人嫌棄的感覺。

他開始刻意隱藏自己。

去食堂吃飯時一定要把自己的左手藏起來,因為擔心被別人關注,從來都不穿彩色的衣服,衣櫥里滿是黑灰色的衣服,排隊時總站在隊伍的末端,從來都不會在任何事情面前出頭。劉啟和不想被別人觀察,“只要不被看見,我的秘密就不會被發(fā)現(xiàn)。”

中學時期,劉啟和努力在人群中隱藏著自己,努力活成一個透明人。

高考結束填報志愿時,劉啟和選擇了特殊教育專業(yè),他將自己和他們一起歸為“弱勢群體”,那年剛好是南京特殊教育學院第一次在全國范圍招生,報了冷門專業(yè)的劉啟和順利被錄取。

“成長經(jīng)歷告訴我,這個社會對我們有很多的不理解。相近的人一起工作學習至少不會給我那么大的壓力,我不再需要隱藏自己,同類人互幫互助。”

釋放

大學對于劉啟和而言是一個“世外桃源”,他可以看到拄著拐杖的人去食堂吃飯,也可以看到和他一樣有手部殘疾的人在球場上打籃球,在這里,劉啟和也是一個普通人。他開始不再隱藏自己,不再擔心被人發(fā)現(xiàn),和更多人接觸,成為學校學生處的助理。

這是他第一次意識到,殘疾人也可以活得很精彩。

大一的時候,與新加坡一所學校合作研究孤獨癥的康復系老師回校舉辦了一場科研成果分享講座,這是劉啟和第一次接觸到“孤獨癥”這個詞。當時國內相關研究很少,教材中也沒有和孤獨癥相關的知識,國內治療孤獨癥的機構更是鳳毛麟角,中國在1982年才擁有第一所培養(yǎng)特殊教育老師的學校。

“聽而不聞”、“視而不見”這兩個詞深深地烙印在劉啟和的腦中,他很奇怪為什么自己之前從沒有聽說過這樣的群體,對此產(chǎn)生了濃厚的興趣,在課余時間有意識地上網(wǎng)了解孤獨癥群體。

他了解到,孤獨癥是先天發(fā)育障礙,多在嬰幼兒時期發(fā)病,與后天環(huán)境沒有明確關聯(lián),不是精神疾病,在眼神交流、表情交流和肢體動作交流具有明顯障礙,孤獨癥患者對社交常情缺乏理解能力,需要經(jīng)過訓練獲得學習能力和社會適應性。

2005年,接近大二的暑假,劉啟和正在學生處值班,他站在打印機前打印獎學金獎狀,打印機發(fā)出沉悶的聲響。一陣敲門聲響起,他轉過頭,看見一位三十歲出頭的女人推門而入。

她就是樂樂的母親,叫楊曉燕。

楊曉燕帶著患有重度孤獨癥的樂樂在上海做康復訓練,但她發(fā)現(xiàn)當時治療孤獨癥的機構屈指可數(shù),即便在上海這樣的大城市,也沒有找到合適的地方讓樂樂接受訓練治療。

五彩鹿自閉癥研究院于2015年發(fā)布《中國自閉癥教育康復行業(yè)發(fā)展狀況報告》,第一次估算出孤獨癥群體的發(fā)生率為1%。按照人口計算,這一人群在我國超過1000萬,其中200多萬是兒童,并以每年20萬的數(shù)字遞增。

為了給樂樂以及更多像樂樂這樣的孩子提供受教育機會,楊曉燕開始自己籌辦特殊教育學校。此行她來南京特殊教育學院的目的,就是為自己的學校招聘工作人員。

事實是,在當時,南京特殊教育學院每年僅有兩三百畢業(yè)生,這些畢業(yè)生來自各個省份,而每個省份都有很大的特殊教育教師缺口,畢業(yè)生基本上還沒有畢業(yè)就找到了工作,大部分會回到自己的原籍從事相關行業(yè)。

在歐美一些發(fā)達國家,平均每4名患孤獨癥的孩子就能分配到一名康復師,而在中國康復師與孤獨癥兒童患者的比例卻是1:143。

劉啟和將情況告訴了楊曉燕,楊曉燕懷著失落的心情留下了自己的電話號碼,并表示,如果有畢業(yè)生想要找工作可以聯(lián)系她。

劉啟和想著自己只是一名大二的學生,沒辦法幫楊曉燕,將事情告訴了學工處的老師和同為學生處助理的康復系同學,在老師的建議下,康復系的同學主動聯(lián)系了楊老師,劉啟和與他一起在大二的暑假前往上海實習,幫楊曉燕搭建特殊教育學校的框架。

這是劉啟和與楊曉燕的第一次見面,當時的他還不知道,未來他將和樂樂相伴多年,亦師亦友,成長蛻變。

從無到有

2005年9月1日,楊曉燕院長創(chuàng)辦的非營利性機構上海愛好兒童康復培訓中心正式招生,偌大的校園里只有兩位老師、兩名學生和在課堂內參觀學習的六名在培訓老師。

(圖片由愛好機構提供)

2006年,大三畢業(yè)前,劉啟和收到了楊曉燕院長的邀約,來到上海愛好兒童康復培訓中心任教。

剛進入愛好的時候,劉啟和主要負責孩子運動和感知覺的訓練,在教學實踐中他發(fā)現(xiàn)生活中的一些細節(jié)都會讓孩子產(chǎn)生強烈的不適感與緊張感,比如衣領上的標簽、外界的各種聲音......

那一年里,他只專注思考一個問題:怎樣讓這些孩子提升對環(huán)境的適應力,不那么緊張。

但在一年以后,他發(fā)現(xiàn)提升了孩子對于環(huán)境的適應力只是第一步,解決孩子不會說話的核心問題才更重要。于是他又去找關于各種各樣涉及語言方面的書籍和資料,埋頭開始鉆研,花了兩年的時間去教孩子們讀音節(jié)、仿說語言。

直到后來有位家長告訴他:“小區(qū)里有人把我孩子的玩具車搶走了,他明明會說話,為什么還是躲在我身后一聲不吭呢?”

劉啟和意識到,對于孤獨癥孩子而言,能教會他們與人溝通,表達自己的需求才是最為關鍵的終極目標,學會溝通能讓他們更好地擁有生活自理能力,融入社會。

孩子們需要什么,他總會敏銳地察覺到,然后用這種“需要”不斷地激勵自己向前探索。

2008年,愛好機構引進了人際發(fā)展關系介入的講座,為原有的教學體系擴充了新的內容,即通過游戲互動提升孩子跟人互動技能的課程。

這次改變有效提升了孩子與人溝通的基本技能,不是以口頭語言來實現(xiàn)的,而是通過眼神和動作達成溝通。

2008年到2009年,八歲大的樂樂在這種游戲互動密集的訓練下有了很大的進步。

“以前他很難感受到人情感的聯(lián)結,眼神是空洞無神的。”劉啟和說起樂樂更早時候的狀況。

在課上,劉啟和與樂樂的其他授課老師會在房間的四個角落各放一個碗,但只有一個碗里面裝了他喜歡吃的東西,他不告訴樂樂碗在哪里,只是不斷用眼神望向碗的方向,訓練樂樂注意觀察他的眼部動作。

“最一開始他不知道是怎么回事,但慢慢的訓練次數(shù)多了,他便知道這時候要看你的眼睛往哪邊轉,他就會去那個方向找。”劉啟和邊說邊愉快地演示著上課情景,仿佛這幅畫面就發(fā)生在上一秒。

這樣令人欣喜的場景并不只停留在劉啟和的課堂。

愛好的師資力量開始壯大起來。機構目前擁有兩位由國際應用行為分析協(xié)會認證的副應用行為分析師(BCaBA),負責督導全體教師的日常教學,還有三十多位老師在職教學,先后有4500多名兒童在愛好接受了康復訓練。這些孩子經(jīng)過訓練后,取得不同程度的康復效果,分別進入幼兒園、普校以及輔讀學校就學。

觸底反彈

今年是劉啟和在愛好的第15個年頭了,如果按照“一萬小時定律”來說,那么他這個80后,絕對稱得上是這個行業(yè)的專家了。

作為一路見證了愛好成長的人,現(xiàn)任執(zhí)行院長的劉啟和與這個機構共同經(jīng)歷了一波三折。

2008年,對很多人來說都是難忘的一段時光,有令人振奮的北京奧運會,也有令人沮喪的金融危機。同樣的,對于劉啟和來說,也是喜憂參半的一年。這一年,他首次迎來職業(yè)生涯的巨變。

愛好機構成立之初,每一位特教老師都是楊院長親自找來,包括一直擔任楊院長兒子樂樂家教的張老師。張老師是國內最早開設的孤獨癥康復機構的一位老師,具有豐富的教學經(jīng)驗。楊院長考慮到自身專業(yè)知識的欠缺,特意邀請張老師擔任教學主任,全權負責院內一切教學事務的管理。在張老師的帶領下,愛好的教學逐步走上正軌,日益呈現(xiàn)出理想中的樣子。

但現(xiàn)實十分骨感。

因為孩子上學等原因,張老師選擇從愛好離職,去了另外的城市工作。

愛好一下子失去了主心骨。張老師的離開,就像是大壩裂開了一條縫。陸陸續(xù)續(xù)地,越來越多的老師也開始離開愛好機構,原先擁有九位老師的愛好只剩下四位老師。

痛定思痛,楊院長決定親自接手,從頭再來。

重新招生,重新培養(yǎng)老師,親自負責教學運營管理。經(jīng)歷了大半年的養(yǎng)精蓄銳以后,愛好終于漸漸穩(wěn)定了下來,劉啟和也從一線教師轉變?yōu)榻虅肇撠熇蠋煛?/p>

劉啟和十分感慨的說道:“所有專業(yè),不能依靠一個人,應該是所有人。”

2020年,一場疫情突如其來,愛好不得不全面轉為線上授課。

“懵。”

這是劉啟和提到的第一個色彩詞。但疫情也讓大家更為看到合作的力量。

疫情前,建校以來15年的時間里,他們的學生基本上都是線下教學。甚至有不少父母不遠萬里從他省趕過來,哪怕每月背負超萬元的生活支出,也要暫居上海,帶孩子來愛好進行康復訓練。

線下上課的好處,在于老師可以直接面對學生上課,對孩子做針對性教學,家長可以自由選擇參與教學的程度。但是缺點是家校結合的效果較弱,除了上課時間之外,訓練難以延伸。

事實上,愛好早已有線上教學的經(jīng)驗。院內四位老師在考取國際證書期間采用了線上線下相結合的學習方式。當疫情突發(fā)時,老師們才能游刃有余的處理。

棘手的不是新的教學方式,而是家長們的不信任。

此前不少家長對這類教學方法聞所未聞,院內至少有一半的家長不相信線上也能上好課,退出的也不再少數(shù)。好在,仍有一半家長愿意“嘗試一下”。

部分程度好一些的學生可以直接跟老師通過視頻面對面學習,能力較弱的學生,家長可以通過視頻接受老師的指導,給自己的孩子上課。

但是,上完網(wǎng)課一個月以后,不管是哪種程度的學生,家長們都驚喜地發(fā)現(xiàn)有或大或小的進步。

(經(jīng)其本人授權,圖片來自劉啟和老師朋友圈)

“線上教學也方便了家長,如果孩子不舒服,或者家里有事情,不方便來學校上課,就可以選擇線上。而且線上線下區(qū)別不大,線上還可以豐富老師們上課時候的場景。”

當然線上教學也不是完美無缺的。線上教學的好處是可以選擇老師直接上課或指導家長上課。家長參與的過程中可以學習到更多的實操教學知識,而且家校結合效果也更好。缺點在于,有些課程線上較難執(zhí)行,例如感知游戲缺乏學校的器材。還有就是需要家長全程參與。但是,它至少給了無法前往本地接受康復訓練的家庭一絲希望。

2022年春天,上海本土疫情蔓延,學校和培訓機構再次全面進入網(wǎng)課模式。相較兩年前,愛好機構中參與線上授課的學生大幅增加,為兩年前的三倍。

讓語言有意義

無論線上還是線下,愛好沒有停止過尋找更好的康復治療方法。

2011年起,愛好機構一直嘗試尋找一個針對老師的培訓機制系統(tǒng),一改原先零碎的講座教學模式,但收效甚微。

直到2013年,中國精神殘疾人及親友協(xié)會和美國展望教育集團合作推出行為分析丙級課程專業(yè)培訓。目前在國際上公認的、針對孤獨癥最有效的干預手段是應用行為分析(ABA)學科發(fā)展出的教學方法,目的是為了真正提升孤獨癥群體的語言溝通、肢體動作交流等核心技能。

愛好機構仿佛在沙漠中看見了綠洲,立馬報名了課程。最終楊曉燕院長確定了四位老師去參加培訓,其中就包括劉啟和。

2013年與2014年他們四人在上海與北京之間輾轉,進行基礎操作的線上線下學習,最終都獲得了CCABA丙級證書。

“純粹是學費和生活費,機構就花了三四十萬。”劉啟和感覺時光似乎倒流了,回到了累但充實的學生時代。

在2014年6月,接受過培訓的四個人又接著報名了BcaBA證書的考試。學習專業(yè)之路又再次重啟,對于英語并不好的劉啟和而言,拿到BcaBA證書的路走得很艱難。

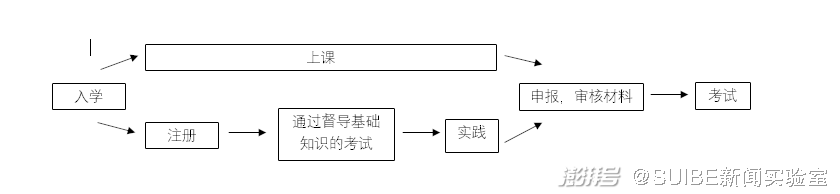

(BcaBA證書備考流程,圖片來自于網(wǎng)絡)

2014年的冬天,劉啟和的大女兒出生了,與此同時,備考的學習強度大,家里的擔子基本都落在了妻子身上,好在妻子與他是同行,能充分的理解并支持他。

每天下班后,九點準時開始學習,經(jīng)常是學到凌晨一兩點才睡覺。一篇關于孤獨癥的外國文獻里除了有他不認識的基礎詞匯,還有大段的孤獨癥專有名詞阻撓著他。

他仍一如往常保持著對于學習的強烈勁頭,遇到問題就去解決問題。一篇英文文獻他會花二十多個夜晚仔細研讀,遇到不會的詞就打開詞典一個一個的查。

春節(jié)返滬即將出發(fā)的那天,天氣很冷,他拿著手機站在還未出發(fā)的火車站臺上,在嘈雜的環(huán)境中專注地進行線上考試,這是每周都必須赴的約。

“這種方法對于孩子們是真的有效,所以我是一定要去學的。”

從2014年六月學習課程到2015年年末,劉啟和參加了2016年2月批次的考試并順利拿到了BcaBA的證書,成為愛好的督導之一。

令人欣慰的是,國內對孤獨癥群體的關注越來越多,相關教育和培訓水準不斷提高。

(經(jīng)其本人授權,圖片來自劉啟和老師朋友圈)

愛好目前擁有兩位獲得BcaBA證書的老師,而進入愛好的所有教師都必須接受BcaBA老師80小時的理論和實操培訓、300小時督導下的實習和實操練習,考核通過后才能上崗為孤獨癥群體提供專業(yè)的服務,上崗后每個月仍持續(xù)接受10小時的督導和培訓。

這一套專業(yè)知識在整個愛好進行了推廣與實踐,讓孩子們的溝通訓練有了很大的進步。

(圖片由愛好機構提供)

溝通

午后陽光斜射,愛好的教室里灑滿暖意。

老師坐在一個孤獨癥孩子的對面,中間是一張擺滿了做飯玩具的木質小桌。老師手里拿著玩具土豆,“土豆好燙啊,怎么辦啊?”

孩子看著他,卻不說話。

老師又溫柔地重復:“土豆好燙呀,該怎么辦呀?”

孩子停頓了一秒,回答道,“那就再吃一口”。

接受了同種訓練方法的樂樂現(xiàn)在基本上能清楚表達自己的需求。

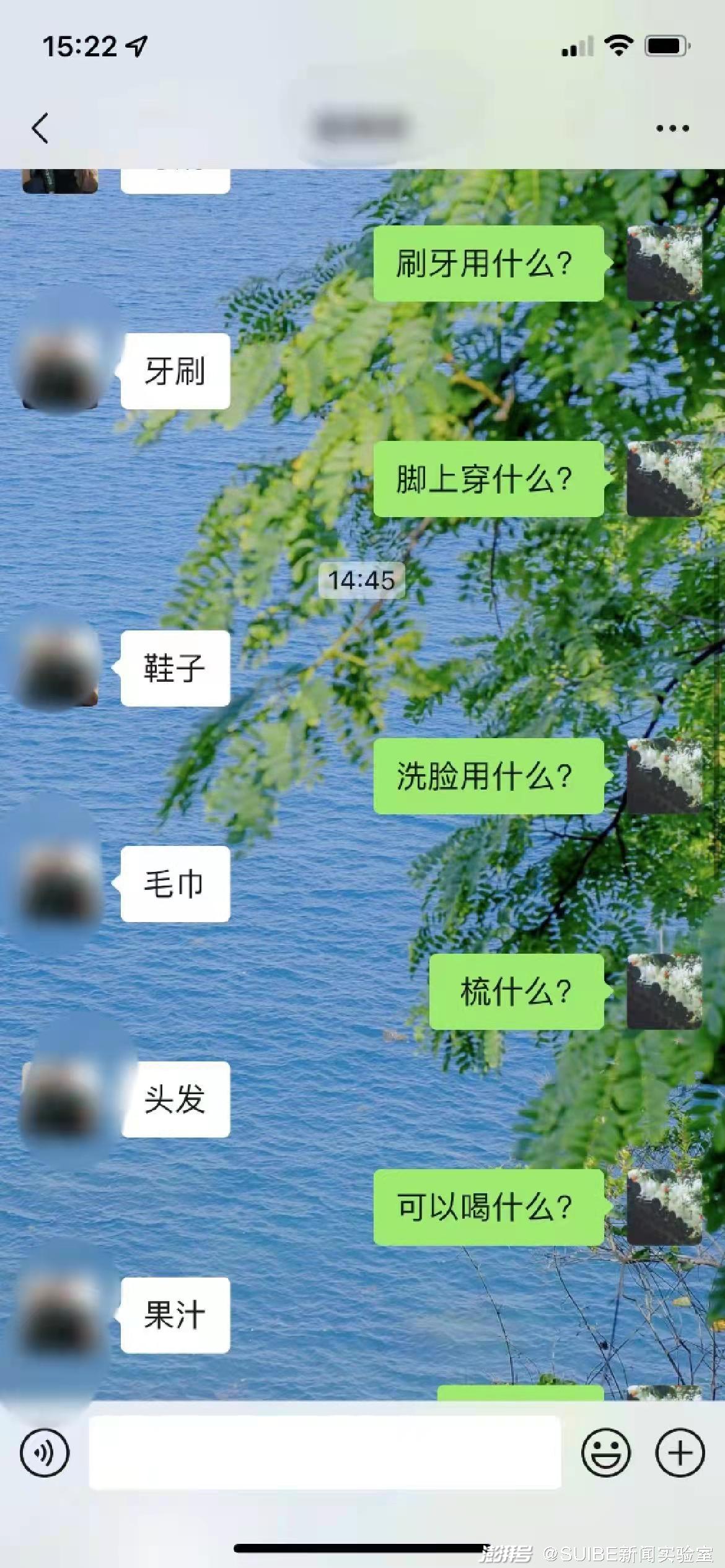

老師們還教會樂樂用微信打字,在教室里,老師和樂樂面對面拿起手機,老師問一句,他便用簡單的兩個字進行回復。

(經(jīng)其本人授權,圖片來自劉啟和老師)

劉啟和也能夠比較流暢地與樂樂保持溝通了。樂樂有需求時,他會刻意加重語音語調告訴劉啟和:“劉-老-師,我-要-吃-蘋-果。”

但很少有人知道,教會孤獨癥孩子主動表達這一句話需要多少次的訓練。

(文中“樂樂”為化名)

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司