- +1

圖解六百年戰(zhàn)爭史(上):我們是否處在最和平的時(shí)期?

去年2月24日,俄烏沖突爆發(fā),而隨著俄烏沖突一周年的臨近,這場沖突依然持續(xù)不斷。

槍火炮彈的場面已經(jīng)很少如此密集地出現(xiàn)在人們的視野中。戰(zhàn)爭在不停轉(zhuǎn)換形態(tài)——從冷兵器、熱兵器,演變到經(jīng)濟(jì)制裁、信息戰(zhàn)。對(duì)多數(shù)人而言,現(xiàn)代戰(zhàn)爭的影響更多是資本市場的波動(dòng)、民族主義的口舌之爭。直至俄烏沖突的全面爆發(fā),一些人直接被丟入戰(zhàn)火之中,而更多繼續(xù)著平靜生活的人,也感受到逼近的威脅。

上述背景下,澎湃美數(shù)課推出《圖解六百年戰(zhàn)爭史》上下篇,本文是第一篇稿件,帶讀者回顧600余年的戰(zhàn)爭史。我們會(huì)發(fā)現(xiàn),“和平”是稀有之物,甚至是一個(gè)現(xiàn)代發(fā)明,我們能否繼續(xù)持有它,以如今的眼光看,已難以給出肯定的回答。但可以確定的是,和平一旦被打破,過去半個(gè)多世紀(jì)竭力構(gòu)建的國際秩序、不斷向好的個(gè)人生活,都將在頃刻之間被摧毀。

我們生活在最和平的年代嗎?

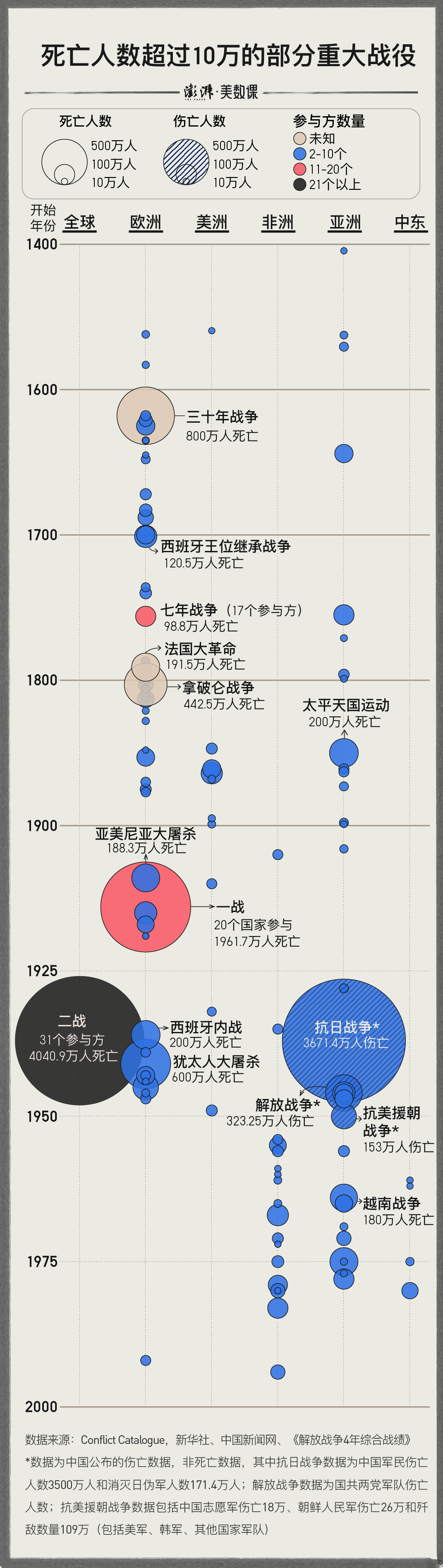

從遠(yuǎn)古時(shí)期,部落之間就沖突不斷,等到國家形態(tài)的出現(xiàn),文明社會(huì)的武器升級(jí)更是讓沖突中的死亡人數(shù)呈現(xiàn)幾何級(jí)數(shù)的上升。據(jù)佐治亞理工學(xué)院薩姆·努恩國際事務(wù)學(xué)院副教授彼得·布雷克(Peter Brecke)收集的1400年至2000年的戰(zhàn)爭數(shù)據(jù),截至目前,二戰(zhàn)是人類歷史上規(guī)模最大的戰(zhàn)爭,超4000萬人因此喪命。

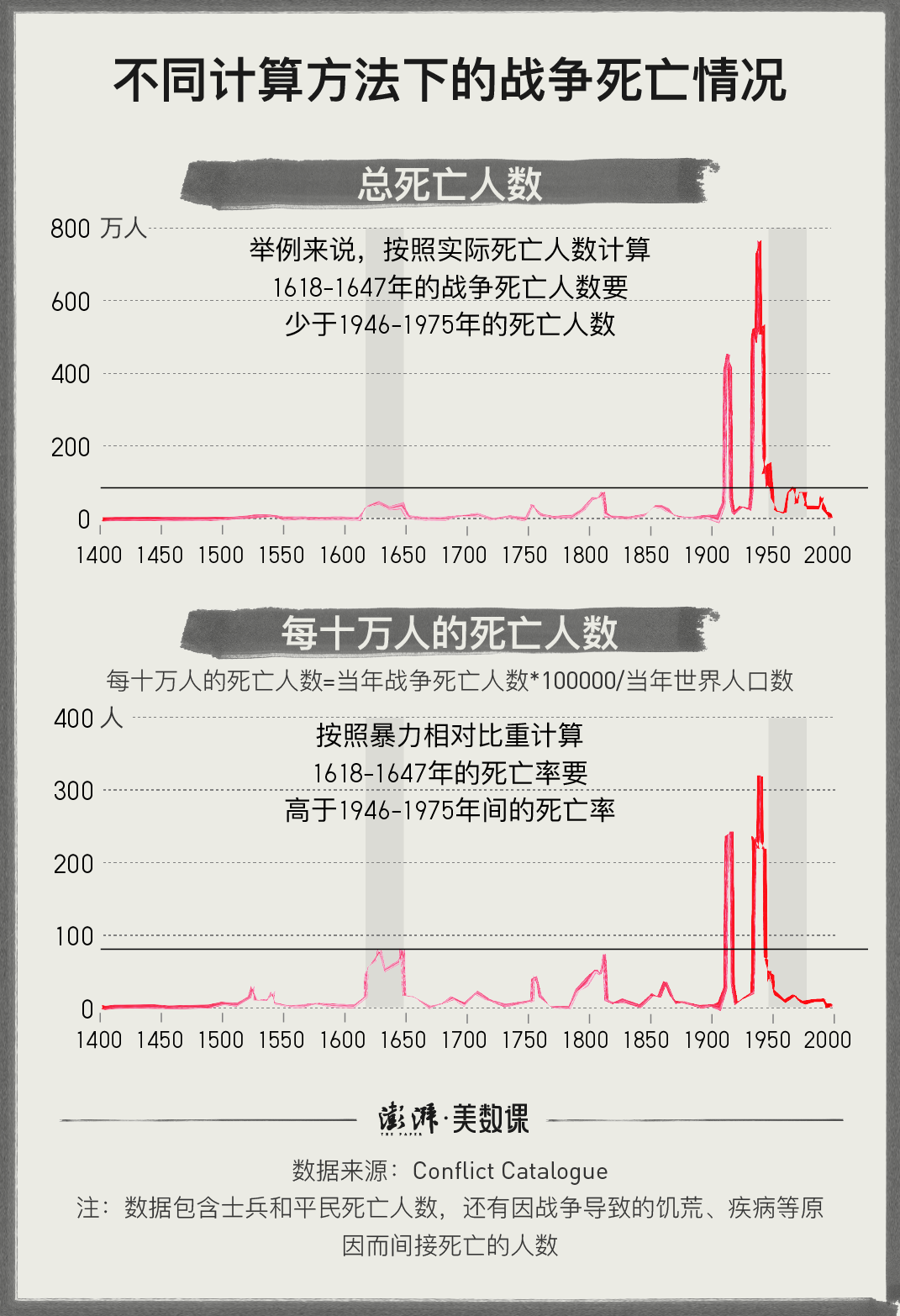

英國法律史學(xué)家亨利·梅因(Henry James Sumner Maine)在一個(gè)半世紀(jì)前說過:“戰(zhàn)爭看起來和人類一樣古老,和平則是一項(xiàng)現(xiàn)代發(fā)明。” 二戰(zhàn)結(jié)束后的幾十年間,大國偃旗息鼓,有歷史學(xué)家稱這段時(shí)間為“長期和平”時(shí)期。有觀點(diǎn)認(rèn)為,當(dāng)前,我們身處于人類歷史上最和平的時(shí)期。而是否認(rèn)同這一觀點(diǎn)取決于看待暴力沖突傷亡情況的不同角度。

哈佛大學(xué)教授史蒂芬·平克(Steven Pinker)主張,相比史前考古時(shí)期,國家形態(tài)社會(huì)時(shí)期的暴力沖突已經(jīng)大大減少。他認(rèn)為,要比較不同社會(huì)的暴力危害,應(yīng)著重看暴力的相對(duì)比重,而不是絕對(duì)數(shù)量。其觀點(diǎn)可以用一個(gè)問句來表述:“如果我生活在某個(gè)特定時(shí)代,成為暴力受害者的機(jī)會(huì)有多大?”

讓我們想象兩個(gè)場景:一是世界上只有100個(gè)人,50人因戰(zhàn)爭而亡,死亡率為50%;二是擁有100萬人口的世界發(fā)生戰(zhàn)爭,10萬人死亡,死亡率為10%。按照平克的觀點(diǎn),在前者的情境下,成為暴力受害者的機(jī)會(huì)更大,更不安全。

公元1325年,美國南達(dá)科他州烏鴉溪曾發(fā)生過一場大屠殺,致死率高達(dá)60%,這意味著,當(dāng)時(shí)至少一半的人因戰(zhàn)爭而亡。在狩獵-采集時(shí)期,一代人中至少經(jīng)歷過一次戰(zhàn)爭的比例高達(dá)90%,所有人都擁有對(duì)過去戰(zhàn)爭的文化記憶。而按照平克的觀點(diǎn),身處國家形態(tài)社會(huì)的人們,成為暴力受害者的幾率大大降低,據(jù)估算,整個(gè)20世紀(jì)的戰(zhàn)爭死亡率低于1%。

不只是戰(zhàn)爭看似在減少,奴隸制、酷刑、決斗等暴力形式也在消亡,很難想象會(huì)再出現(xiàn)這樣的場景:文藝復(fù)興時(shí)期的哲學(xué)家和數(shù)學(xué)家焦?fàn)栠_(dá)諾·布魯諾(Giordano Bruno)因質(zhì)疑地心說、否認(rèn)多項(xiàng)天主教核心信條,被處以火刑;10萬多名女性在獵巫行動(dòng)中死亡;為了給市民享樂,約50萬人在羅馬斗獸場殘忍死去。

平克將此歸功于多個(gè)原因:國家形態(tài)出現(xiàn),武力的壟斷終結(jié)了普通人或群體之間的肆意沖突;全球化商貿(mào)結(jié)構(gòu)建立,當(dāng)互利互惠成為可能時(shí),零和甚至負(fù)和收益的戰(zhàn)爭不再吸引人;女性力量崛起,有助于消除傳統(tǒng)的男性競爭暴力;理性時(shí)代和啟蒙時(shí)代到來,“人道主義革命”誕生,推翻酷刑、虐殺動(dòng)物、決斗等暴力形式;大眾媒介改變了人們對(duì)外界的看法,當(dāng)戰(zhàn)爭的苦難得以出版和傳播,平民在戰(zhàn)爭中的聲音才能被廣泛聽見。

這樣看來,我們似乎生活在前所未有的和平年代,但有人持相反意見——我們或許只是生活在反常的、暫時(shí)的“長期和平”年代,過度注重死亡相對(duì)比重還容易忽略戰(zhàn)爭的死亡人數(shù)。

紐約大學(xué)的兩名學(xué)者帕斯夸萊·西里洛(Pasquale Cirillo)和納西姆·尼古拉斯·塔勒布( Nassim Nicholas Taleb)指出,戰(zhàn)爭往往是冪律分布的,絕大數(shù)死亡是由少數(shù)武裝沖突造成的,這意味著一場重大戰(zhàn)役就能蓋過自1945年以來的和平。美國國際關(guān)系學(xué)者約翰·阿奎拉(John Arquilla)持著類似觀點(diǎn),他指出恐怖平衡(the balance of terror)的存在,即核武器一定程度上制約了大國戰(zhàn)爭的發(fā)生,一旦發(fā)生大型戰(zhàn)役,過去幾十年的和平將徹底終結(jié)。

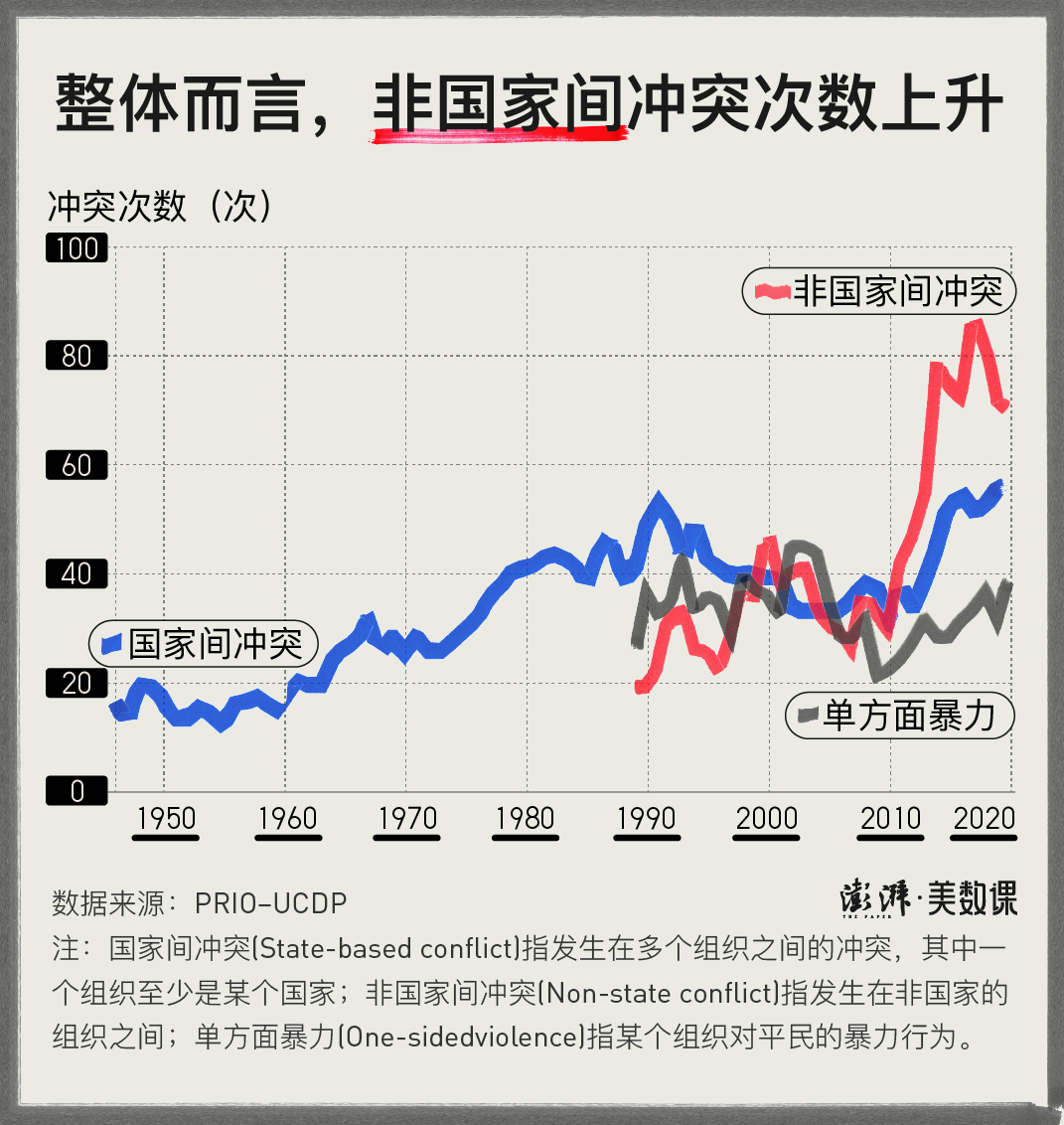

此外,大國之間在避免直接沖突,他們將矛盾轉(zhuǎn)移到代理戰(zhàn)場——朝鮮戰(zhàn)爭、越南戰(zhàn)爭、敘利亞戰(zhàn)爭……乃至今天的俄烏沖突,大國身影一直在背后。

盡管全球范圍內(nèi)的戰(zhàn)爭死亡人數(shù)在下降,沖突和暴力次數(shù)卻在增加。據(jù)烏普薩拉沖突數(shù)據(jù)計(jì)劃(Uppsala Conflict Data Program, UCDP),2010年后,非國家間沖突次數(shù)顯著增加,主要參與者是派系民兵、犯罪分子和國際恐怖組織等。

無論如何,這些數(shù)字難以反映真實(shí)戰(zhàn)爭的殘酷。

2001年阿富汗戰(zhàn)爭、2011年敘利亞戰(zhàn)爭和今天的俄烏沖突,都在告訴我們,戰(zhàn)爭從未徹底遠(yuǎn)離普通人的生活。

在烏克蘭留學(xué)的微博網(wǎng)友阿睡從來沒想過戰(zhàn)爭的爆發(fā)會(huì)離他這么近。越來越多的烏克蘭適齡男子,加入戰(zhàn)爭的序列。阿睡的烏克蘭好友和同學(xué)也身在其中。他只能在社交軟件上與他們一一道別。再次相遇的日子難以想象。

“地面在搖晃,樓房在搖晃,一股股看不見的沖擊波刮過你的心肝脾胃腎,你知道危險(xiǎn)要來了,你身上每條神經(jīng)每個(gè)細(xì)胞都知道危險(xiǎn)要來了,大腦一直在告訴你要跑。”阿睡在經(jīng)歷31個(gè)小時(shí)跋涉,到達(dá)羅馬尼亞首都布加勒斯特參與撤僑行動(dòng)后,發(fā)了這樣的微博。

戰(zhàn)爭留下了什么?

1937年11月24日,日機(jī)對(duì)長沙第一次轟炸,地點(diǎn)選在位于小吳門的長沙火車東站。這天來了4架敵機(jī),在火車站落下6枚炸彈,死傷民眾300余人。

車站旁有個(gè)禮堂正辦喜事,未能幸免。一群啼哭的人說:“新郎未死,而新娘只存了一條腿,還穿著繡花鞋哩。”那時(shí)清華、北大、南開三所高校為躲避戰(zhàn)火,南遷至長沙,成立長沙臨時(shí)大學(xué),后又遷至昆明,成為西南聯(lián)合大學(xué)。學(xué)生蔡孝敏在校外租房,平時(shí)防空警報(bào)響起,都去火車站的公共防空洞躲避。但那日警報(bào)未響。只有兩聲巨響,兩道沖天而起的黑煙,報(bào)告空襲來臨。而那天防空洞被擊中,所有入內(nèi)躲避者,無一活命。

四十年后,蔡孝敏感嘆,“本人幸逃劫數(shù),應(yīng)該感謝誰?四十年來,仍未想出答案。”

1938年,聞一多離開家,奔赴學(xué)校,隨學(xué)校去大后方。出門前,他到母親那兒去,說了幾句話,后來他在家書中寫道:“不記得說了些什么話,我難過極了。出了一生的門,現(xiàn)在更不是小孩子,然而一上轎子,我就哭了。”這一走,就不知道能不能再見到了。

戰(zhàn)爭留下了什么?死去的士兵不再變老。商鋪不再喧鬧。房屋外墻布滿彈殼,或是干脆變?yōu)閺U墟。還有留下了一群失去很多的人。他們失去故國,失去家園,失去親友,失去安全感。這些流離失所的人,有時(shí)候被稱為“難民”。

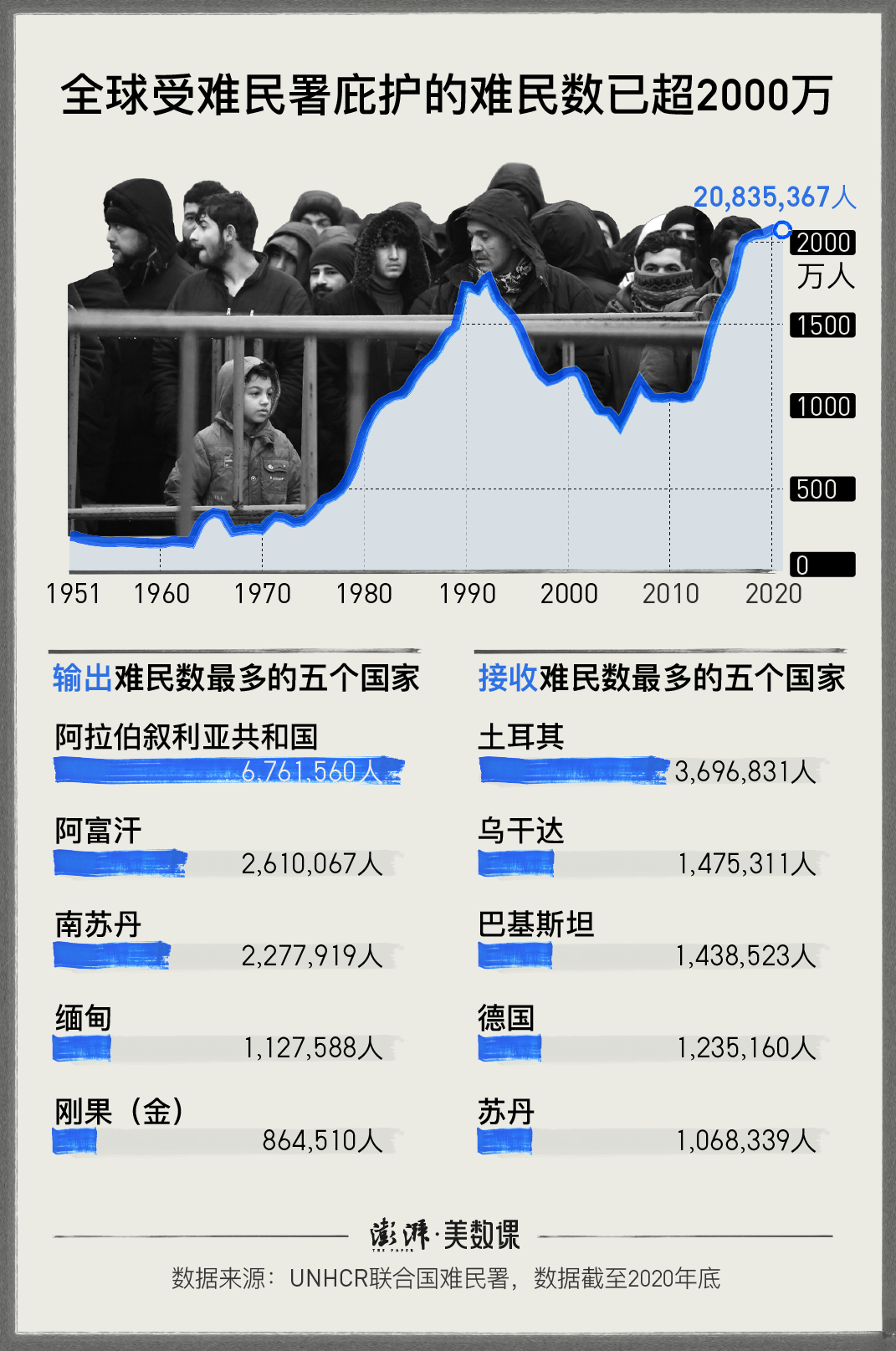

雖然尚未確定全貌,但聯(lián)合國難民署估計(jì),到2021年年中,全球被迫流離失所的人數(shù)已超過8400萬,其中難民署授權(quán)保護(hù)的難民超過2660萬人,持續(xù)內(nèi)戰(zhàn)的敘利亞成為最大難民輸出國。

據(jù)聯(lián)合國,難民的定義是“所有因擔(dān)心受到迫害、沖突、普遍暴力或其他嚴(yán)重?cái)_亂公共秩序的情況而離開原籍國的人”,因此需要國際保護(hù)。

哈希姆曾是一名小鎮(zhèn)公務(wù)員——周末會(huì)和家人到當(dāng)?shù)氐墓珗@游玩、在松樹底下燒烤的普通公務(wù)員。2012年4月15日,持續(xù)蔓延的敘利亞內(nèi)戰(zhàn)終于侵?jǐn)_他的生活。哈希姆被政府人員登門拜訪,和鄰居們一起被投入地下牢房,受酷刑折磨。直到六個(gè)月后,他才被放出來。伴隨著自由而來的還有一個(gè)悲痛的消息,他妻子的兩個(gè)兄弟在同一天內(nèi)被同一位狙擊手打死了。她的第二個(gè)兄弟是在給第一個(gè)兄弟收尸時(shí)被射殺的。

為活命,哈希姆一家決定前往埃及避難。出發(fā)前的幾次見面,他的父親焦躁不安,問道:“你為什么要離開我呢?”如果哈希姆不在他身邊,將來又有誰來照顧他呢?

可在埃及的生活也并不如意。哈希姆和妻子哈雅姆都找不到合適的工作,只好到鎮(zhèn)上的食品廠包裝蔬菜,后來又去巧克力加工廠工作。2013年初秋,他父親去世。埃及對(duì)敘利亞人也愈發(fā)不友好。他決定冒險(xiǎn)前往歐洲,目的地是瑞典。2013年底,瑞典政府公開承諾給予任何一位在瑞典申請(qǐng)庇護(hù)的敘利亞人以永久居住權(quán)。

記者帕特里克·金斯利在《我未盡的苦難》一書中介紹了難民離開祖國的兩種極端殘酷的方法。一是穿越沙漠,他們被塞上卡車,每輛車上都擠了幾百號(hào)人,“人們像沙丁魚一樣緊緊擠在車斗里,幾乎每次旅程都有人因脫水或從車上摔下來而死去”。他遇到的一個(gè)厄立特里亞人告訴他,他所乘坐的車上有8個(gè)人被熱死了。二是乘船渡海,這些船通常會(huì)承載幾倍于其運(yùn)載人數(shù)的難民,“這么多人緊緊地?cái)D在一起,任何多余的動(dòng)作都可能導(dǎo)致翻船。由于無法動(dòng)彈,那些坐在船中間的人只能在自己的褲子里大便,小便則會(huì)淌到旁邊人的身上”。而這種難民船發(fā)生海難的新聞并不少見,2015年,500多人在試圖渡過愛琴海時(shí)被淹死。

據(jù)難民署估計(jì),截至2020年底,在8240萬被迫流離失所者中,有3500萬(42%)是18歲以下的兒童。一名無國界醫(yī)生組織的護(hù)士曾遇到過一個(gè)父親帶著三個(gè)兒子渡海而來,孩子們的母親已經(jīng)去世了,但孩子們還不知道。他們的船獲救之后,離意大利越來越近,孩子們逐漸明白過來,然后他們便問她:“你可以當(dāng)我們的媽媽嗎?”

而在帕特里克采訪當(dāng)日,醫(yī)療隊(duì)救下的那條難民船上,就一共有70個(gè)沒有父母陪伴的孩子,其中一些孩子只有十一二歲。

波蘭母親將嬰兒車留在火車站,供帶著嬰兒逃離戰(zhàn)爭但無法隨身攜帶嬰兒車的烏克蘭母親使用(來源:Francesco Malavolta/ Twitter )

徐雪晴、謝瑞強(qiáng)對(duì)此文亦有貢獻(xiàn)。

參考資料

1. 《人性中的善良天使:暴力為什么會(huì)減少》,史蒂芬·平克 著

2. 《戰(zhàn)爭改變歷史》,馬克思·布特 著

3. 《重走:在公路、河流和驛道上尋找西南聯(lián)大》,楊瀟 著

4. 《我未盡的苦難》,帕特里克·金斯利 著

5. 紀(jì)錄片《武器大百科》(Weaponology Season)

6. 倫理無法阻止戰(zhàn)爭,但讓我們更接近和平, https://mp.weixin.qq.com/s/FGjwpmzBeiuWWHZSTvuYWg

7. Has Global Violence Declined? A Look at the Data, https://towardsdatascience.com/has-global-violence-declined-a-look-at-the-data-5af708f47fba

8. John Gray: Steven Pinker is wrong about violence and war, https://www.theguardian.com/books/2015/mar/13/john-gray-steven-pinker-wrong-violence-war-declining

9. The Big Kill: Sorry, Steven Pinker, the world isn't getting less violent,https://foreignpolicy.com/2012/12/03/the-big-kill/

10. The Decline of Violent Conflicts: What Do The Data Really Say? https://www.fooledbyrandomness.com/pinker.pdf

11.18萬志愿軍犧牲:抗美援朝戰(zhàn)爭中,交戰(zhàn)各方究竟損失多少軍人?http://www.usamodel.cn/newsDetail_forward_9787506

12. SEAL K H, BERTENTHAL D, MINER C R, et al. Bringing the war back home - Mental health disorders among 103 788 US veterans returning from Iraq and Afghanistan seen at Department of Veterans Affairs facilities[J]. Archives of Internal Medicine, 2007, 167(5): 476-482.

13. MARMAR C R, SCHLENGER W, HENN-HAASE C, et al. Course of Posttraumatic Stress Disorder 40 Years After the Vietnam War Findings From the National Vietnam Veterans Longitudinal Study[J]. Jama Psychiatry, 2015, 72(9): 875-881.

14. STEENKAMP M M, LITZ B T, HOGE C W, et al. Psychotherapy for Military-Related PTSD A Review of Randomized Clinical Trials[J]. Jama-Journal of the American Medical Association, 2015, 314(5): 489-500.

- 澎湃新聞微博

- 澎湃新聞公眾號(hào)

- 澎湃新聞抖音號(hào)

- IP SHANGHAI

- SIXTH TONE

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司