- +1

何殷震與安那其女權主義(上):對跨國女權主義理論的貢獻

人們熟知的有關女權主義思想的起源,總是被追溯到歐洲男性自由主義的哲學源頭,而有關早期中國女權思想發生的現存論述,也同樣被納入由晚清漢族男性所發起的啟蒙主義話語之中。為了正本清源,本文發掘晚清女權理論家,《天義報》主編何殷震(何震)的重要思想,尤其是她對“男女有別”的新穎獨到的分析,試圖闡明其批判工作的力度與豐富性。本文認為,早在五四運動之前,何殷震就明確揭示了“男女有別”不但內在于古代父權國家的政治、經濟、哲學、社會、學術和家庭等體制,而且更是分析資本主義國家形態、私有制、雇傭勞動和改頭換面的性別奴役的根本范疇。她所提出的分析方法對于當今跨國女權主義的理論建設工作,具有重要的借鑒意義。

本文系《一個現代思想的先聲:論何殷震對跨國女權主義理論的貢獻 》(原載《中國現代文學研究叢刊》2014年第5期)上篇,重點介紹何殷震的基本思想及其思想的特殊性,以闡述何殷震對于我們時代理論探索的相關性和重要意義;下篇將著重分析孕育了何殷震之思想的中國晚清的歷史語境。本文原為三位作者所編選的《中國女權主義的誕生》(The Birth of Chinese Feminism, Columbia University Press, 2013)一書導言。 《澎湃新聞·思想市場》經“清華人文與社會科學高等研究所”授權轉載。

1903年,教育家兼政治活動家金天翮在上海出版了《女界鐘》,歷史學家通常稱之為中國的女權主義宣言。在該書的小引中,金天翮用一個想象中的歐美男人和自己可悲的生存狀態做比較:

梅雨蒸人,荷風拂暑,長林寂寂,遠山沈沈。立于不自由之亞東大陸國,局處不自由之小閣中,呼吸困倦,思潮不來。欲接引歐洲文明新鮮之天空氣,以補益吾身。因而夢想歐洲白色子,當此時日,口卷煙,手榔杖,肩隨細君,挈帶稚子,昂頭掉臂于倫敦、巴黎、華盛頓之大道間,何等快樂,何等自在!吾恨不能往。

由一個年輕男性所做的這番帶有種族自卑感色彩的奇特自白來充當中國女權主義之開宗明義第一章,這種情形顯得有些古怪。仿效歐洲上層階級白種男人幸福的婚姻生活的渴望,反映了中國男人痛苦的狀況以及他們在與歐洲白種男人關系上的心理斗爭。但是,這跟中國婦女、尤其重要的是,跟中國女權主義有什么關系?難道說種族的自卑感一定要披上一層被壓制的性別和被征服的文明的外衣不成?《女界鐘》的女性讀者有沒有受到這種心理陰影的困擾?

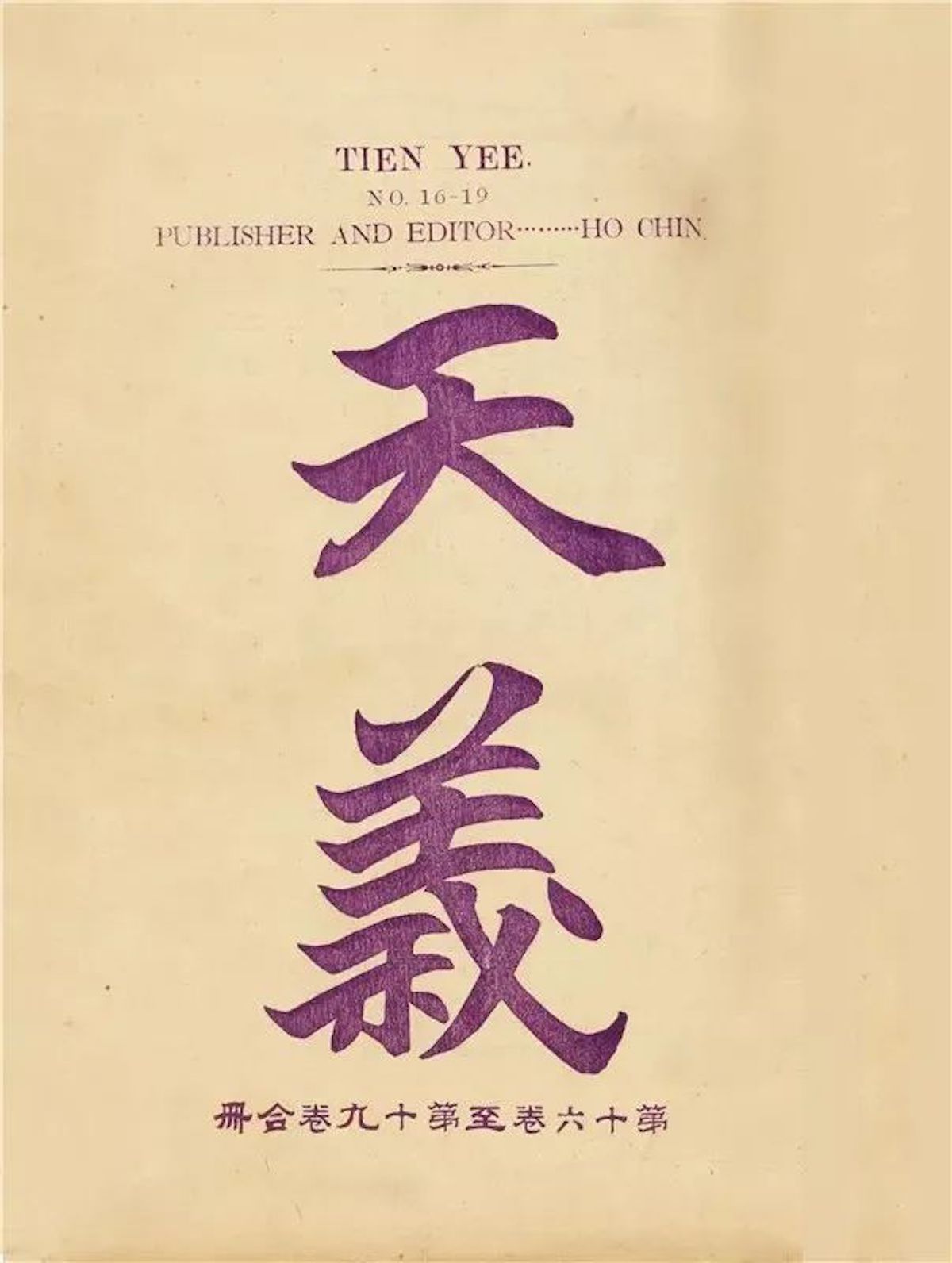

何殷震(1884—1920),一位杰出的中國女權主義理論家和無政府女權主義刊物《天義報》的創刊者,就是金天翮宣言的最早的女性讀者之一。何殷震1907—1908年發表的《女子解放問題》對金天翮以及當時其他的男性女權主義者提出鞭辟入里的批判。她寫道:

中國男子崇拜強權,以為歐美日本為今日文明之國,均稍與女子以自由,若仿行其制,于一己之妻女,禁其纏足,使之入學,授以普通知識,則中外人士,必將稱為文明……此豈為女子計哉?不過利用女子以成一己之名。而推其私心,則純然私女子為己有。使非視女子為己有,則女子之成名與否,與己身無復絲毫關系,必無解放女子之心。惟其私有女子,故處禮法盛行之世,以防范女子得名;處歐化盛行之世,轉以解放女子得名。此男子因求名而解放女子者也。

何殷震對她那個時代進步的男性知識分子提出了尖銳的批判。這些男性知識分子是女子教育、女子選舉權以及性別平等的吹鼓手,他們本應被何殷震視為自己的同盟者。而正是何殷震對他們的批判為我們對中國女權主義以及世界女權主義的興起進行新的解釋開辟了巨大的空間。我們編纂本書的目的即在于讓研究女權主義的學者和學生第一次有機會進入這個解釋空間。

何殷震在研究中國的歷史學者中更多的是以何震而知名。在她發表的作品中,經常署名為何殷震,這樣做的目的是為了把她母親的姓列入自己的姓氏,其理論依據植根于她發表在《天義報》的那些文章里。正如何殷震在她自己的女權主義宣言《女子宣布書》中所闡明的,父系社會姓氏的歷史與政治對于把握她那個時代的社會和政治語境中女權主義賴以活動和實踐的空間的開拓創建是至關重要的。出于對她把母姓與父姓并列的尊重,本文采用她所偏愛的筆名,何殷震。

作為一個在中國近代史上長期受到壓制的知識分子,何殷震是一個原創性思想家和有力度的社會理論家,通常被視為無政府女權主義者。她的著作表明她對當時歐洲北美的婦女選舉權運動有著廣泛的了解,它們不僅涉及中國婦女過去與今天所受的壓迫,而且關注正在實現工業化的日本的婦女生存狀況,當然還有世界各地的無政府主義者和社會主義者的斗爭。她的目標是對父權制社會的政治、經濟、道德和意識形態基礎進行系統全面的批判,以此對那些同樣提倡婦女權利的中國男性進步知識分子的社會議程作出批判的回應。本文將逐一闡明她的批判工作的力度與豐富性,尤其是她所揭示的“男女有別”這一分析性范疇以及它對我們自己的女權主義理論建設所具有的相關意義。

我們之所以翻譯并重新解釋何殷震的著作,出發點不在于認為女性擁有比男性更為真實的女權主義聲音。我們的初衷是讓一個被埋沒長達一個世紀之久的杰出女權主義理論家的聲音重見天日。不論是在中國還是在世界其他地區,何殷震的聲音在女權主義理論中的缺席,總體上都是女權主義運動的巨大損失。在這篇導言里,我們將說明選譯這些文章的理由和目的,闡述何殷震對于我們時代的理論探索的相關性和重要意義。本文的第二部分著重分析中國晚清的歷史語境,何殷震、金天翮以及另一個重要的男性思想家梁啟超的著作就是在這樣的語境中問世的。

中國早期女權主義

中國女權主義的誕生是一個仍然有待于正確把握和分析的重大事件。作為本書的編輯和翻譯者,我們希望對這一事件的意義的領會揭示出當代正在開展的女權主義斗爭的局限性,同時為我們指出新的方向。首先,我們翻譯何殷震以及和她同時代的金天翮、梁啟超的代表作,是為了填補有關中國女權主義知識方面的空白。英語世界對早期中國女權主義者的著作的翻譯和研究為數不多,而在已出版的研究中,不論是英語的還是中文的,也鮮有全面揭示早期中國女權主義對于世界范圍的女權主義思想之可能的理論貢獻。讓英語世界得以接觸早期中國女權主義者的著作,我們不僅是要搶救非西方女權主義者的聲音(這本身就是一件有意義的工作),而且要在更為廣闊的意義上處理當代女權主義理論話語,超越過去數十年來歐美女權主義論述所強調的性別(gender)、性(sexuality)、性差異、認同政治(identity politics)以及交叉性(intersectionality)之類的老生常談。

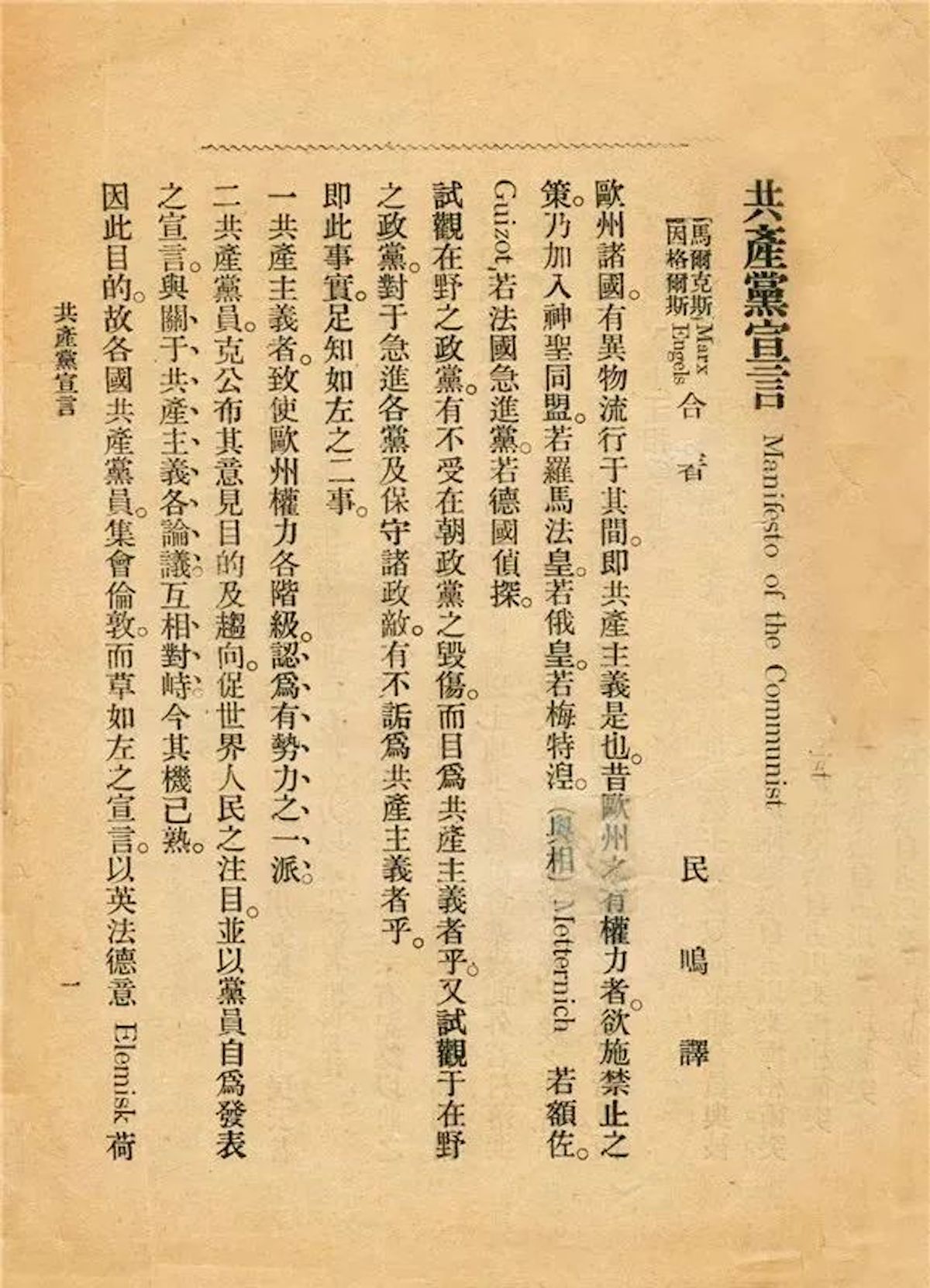

我們翻譯中國早期女權主義理論家、尤其是何殷震的著作具有三重目的。首先,我們要揭示中國早期女權主義者對全球女權主義思想和理論的重大貢獻,這無論是在英語世界還是在中國都是第一次。何殷震現存的幾乎所有文章最初都在《天義報》(亦稱《天義》)上發表,這個具有無政府主義傾向的中國女權主義刊物是由女子復權會于1907—1908年在東京出版的,何殷震在她丈夫劉師培的協助下主編這個《天義報》。這個刊物拒不接受傳統與現代的表面對立,極大地有助于我們理解那個革命的和國際主義的動蕩年代。《天義報》極其難得地保留了早期女權主義者對政治經濟、資本主義、現代國家以及父權制所做的批判分析。《共產黨宣言》最早的中譯本(第一章)就是1908年在《天義報》上發表的,應該說,是這份晚清女權主義的刊物翻譯和介紹了(轉道日本)共產主義思想以及當時各種激進的思想觀念,而不是相反。這個具有標志性意義的事實卻經常被學者忽略。

其次,我們要在19—20世紀之交(以下簡稱世紀之交)全球各種思潮的發展過程中重新評價中國女權主義的誕生,其標志時間就包括1903年金天翮的《女界鐘》的出版以及1907年何殷震的女權主義刊物《天義報》的創刊。在現代資本主義和帝國主義向亞洲和世界其他地區瘋狂擴張的刺激下,這些思潮包括了自由主義、基督教福音派、進化論、社會主義、無政府主義、女權主義、馬克思主義同時向日本、中國以及世界其他地區的傳播。女權主義在這樣的歷史條件下的到來,不僅對于中國婦女是一件利害攸關的大事,而且對于中國男人尤其是金天翮、梁啟超這樣有教養的紳士階級的男人是一個嚴重的挑戰。這些進步思想家,以及所有亞洲的讀書(男)人所面臨的處境是,一方面西方殖民主義和帝國主義的堅船利炮所象征的超級陽剛之氣大大地貶損了他們的自我形象;另一方面,他們被控犯有奴役婦女的罪行,如纏足、納妾、寡婦自焚等等,所有這些都為帝國主義者把亞洲貶為“野蠻人”和“半開化”民族的做法提供了道德正當性。

隨著西方占壓倒優勢的軍事力量和話語權力對紳士階級作為文明人地位日趨嚴重的威脅,一系列矛盾的社會狀況開始浮出水面,并為女權主義在中國的誕生準備了條件。整個運動始于世紀之交出現的一些有利于女性的修辭和活動。男性改革者康有為、梁啟超、金天翮以及中國婦女在晚清最后的二十年間對女學的積極支持,必須從這樣的歷史角度來把握。通過何殷震、金天翮、梁啟超等先驅互相矛盾的聲音,讀者可以了解到在中國現代性降生之際這些早期女權主義者(不論是男性還是女性)所起的重要作用。

金天翮的《女界鐘》在20世紀的前幾十年流傳甚廣。鑒于它在中國女權主義史上所起的重要作用,我們把它收入本書。我們建議讀者把它和何殷震的文章放在一起讀,從而激發出進一步探討的火花。《女界鐘》在中國和日本多次再版,同時附有許多重要女權主義者和其他人士的序言,在隨后幾十年里的中國女權主義運動中發揮著舉足輕重的作用。由于這個緣故,有些歷史學家把《女界鐘》當做中國女權主義的開端,其實在此之前,晚清的若干刊物早已就所謂“婦女問題”的方方面面展開了大量的討論。《女界鐘》可以視為第一次全面論述了女性教育權、選舉權,女性的就業與生計,以及女性的人的尊嚴諸問題。但是,就金天翮而言,婦女解放只是啟蒙與民族自強這一更為宏大的規劃的一部分,而這個規劃就其本質而言仍然是“男性的”和“父權制的”。

何殷震

相比之下,對于何殷震來說,女權主義斗爭不從屬于那些民族主義的、種族中心主義的和資本主義現代化的議程;相反,它是一場徹底的社會革命的起點和終點。這場革命要廢除國家和私有財產,帶來真正的社會平等并且廢除一切形式的社會等級制。所以把何殷震的文章和金天翮、梁啟超的文章放在一起閱讀,并將它們互相比較,讀者就會意識到中國女權主義內部的復雜性和矛盾性,這凸顯了世紀之交全球女權主義的多重性。

本文的第三個目的是結合斯皮瓦克所謂“東西方之間堅不可摧的二元對立” 及其無可回避的邏輯來重新思考中國女權主義的興起。這種二元對立及其邏輯在歐美極為盛行,但也不僅僅是在那里,因為它們也被包括中國在內的幾乎所有現代社會所接受。我們將通過對照金天翮與梁啟超的著作和何殷震的著作,發現其難以調和的沖突,來拆解上述普遍的二元對立邏輯。他們中任何一方的立場都無法輕易地安放在這樣一個先入為主的觀念圖譜里,即與西方女權主義虛構的整體性相對立的中國女權主義是什么樣,或者應當是什么樣的。

金天翮的《女界鐘》是通過啟蒙話語的棱鏡來論述婦女解放問題的,它是一種家長制、民族主義、自由主義和女性選舉權的思想混合物。何殷震對自由主義和資本主義的批判部分地就是沖著金天翮、梁啟超等中國進步男性所倡導的婦女解放來的,她也同樣看到了歐美婦女爭取選舉權運動的局限性。她致力于提出一種女權主義的社會經濟分析,揭示資本主義現代性的父權制基礎以及父權制隨著資本主義的擴張而擴張。讀者可以通過圍繞這些概念展開的話語斗爭理解女性與現代國家和資本主義生產方式的關系,同時形成關于婦女解放的概念。這些話語斗爭表明中國女權主義并不是來自于某個單一的視點,它與歐美婦女斗爭的關系也不是單向的。

最后,除了向廣大讀者介紹一位鮮為人知的女權主義理論家之外,我們還試圖在英語世界的學者中發動一場討論:何殷震的著作將怎樣豐富我們關于女權主義的知識和教學;我們將如何通過她把中國與世界的過去與現在聯系起來思考; 我們如何借助于她的洞見來重新認識什么是性別化的身體、什么是性別化的勞動以及什么是性別化的知識,并以此推動跨國女權主義的理論工作。

何殷震女權主義論述的基本宗旨

何殷震在1907—1908年針對當時的世界寫了一系列批判性文章。這些文章具有一種空間的和時間的整體性,時空的整體性使她得以把握迄今為止所有現存的社會關系。她的整體性分析與她同時代男性和女性知識分子的分析完全不同。他們之間的區別在于,后者通常是借用“女性”來討論那些據說是“更大的”社會政治問題,不管這些“更大的”問題是經濟現代化、民族主義、國家理性、國際關系、欺人太甚的帝國主義、危如累卵的男性權威,等等。

和諸如此類的分析(包括金天翮和梁啟超的)不同的是,何殷震的一個重要觀點是,“女性”作為一個超歷史的普遍范疇并不是一種主觀認同而是結構性的不平等的社會關系。她致力于揭示,在歷史長河中,“女性”的社會屬性是如何由學術知識、禮儀、法律、社會的和勞動實踐建構的,不論是在中國還是在其他地方。何殷震不僅指出這種范疇的建構具有形形色色的外部表現形式,而且意識到這些外在表現形式本身對于過去和現在都具有建構作用。以這樣的整體性方式,她對那個時代的世界提出一種有預見的批判。

在其長文《女子復仇論》和其他文章里,何殷震并沒有嚴格區分過去的(19 世紀以前)中華帝國和現在這個愈趨全球一體化的帝國主義-資本主義世界。相反,她認為過去與現在都在不斷地制造和產生不公正。不公正的歷史性并不僅僅是男性加害于女性(換言之,過去與現在并不是單單讓女性成為受害者);相反,歷史的形成無非是(如法國年鑒學派所謂)長時段的方式持續不斷地再生產不公正,以及財富與權利的不平等,其具體表現形式可以通過“女性”的范疇集中體現出來。

按照這樣的分析方式,“女性”(何殷震使用了若干不可通約的但又互相關聯的語義形式)絕不僅僅是通常所認為的生理的和文化的附屬物。相反,“女性”是歷史社會關系的產物。在這個意義上,“女性”的范疇屬于一種政治本體論,也就是說,它是在時間中生成并通過時間無限再生產的政治和社會實踐。按照她的分析,不公正的形式可以而且確實在不斷地變化,但不公正的邏輯總是歷史地再度銘寫,從而是綿延不斷的。通過不斷再生產的歷史化社會關系來界定“女性”,并且把“女性”嵌入在這樣的關系中,從而用一種歷史的方式重新界定過去與現在,這就是何殷震賴以理解她所處的世界并賴以從事她自己的分析和活動的原理。

這個分析性范疇就是“男女有別”,這個幾乎無法翻譯的概念整體,它不僅涵蓋男人和女人之間性別化的社會關系,而且在更廣泛的意義上表示過去與現在、中國與世界、政治與正義、法律和禮儀與性別化的知識形式、互動以及社會組織之間的性別化的社會關系。簡而言之,何殷震透視男女有別這個范疇,由此出發把世界理解為亙古以來就是性別化的社會互動、生產和生活的性別化的時間-空間。盡管男女有別在與何殷震的另一個重要術語“生計”的歷史關聯中不斷變化,但男女有別仍然是認知和理解不平衡和不公正世界的核心原理。我們接下來還要分析男女有別與生計這兩個概念在何殷震的女權主義政治經濟學批判中所處的中心地位,并且討論這種互相纏繞的思維方式何以能夠豐富當代女權主義關于性別化的身體、勞動和社會再生產的討論。我們的看法是,何殷震揭示的男女有別,是一個比英語sex-gender更抽象和全面的范疇,而“生計”的概念則可能是比“階級”(class)更有效的范疇。

男女有別之為分析性范疇

我們知道,貫穿整個20世紀的女權主義運動的最主要的口號就是男女平等(法律地位、教育機會、投票權、社會福利等諸多方面的平等地位),它的標準的英文翻譯是gender equality。既然男女平等是gender equality,那么從字面上看, 這里“男女”其實等同于gender。在這樣的語境里,把男女等同于作為男性-女性之縮寫的gender(通常譯為“社會性別”)似乎很貼切。但是,何殷震對這個概念的使用是不同的和獨特的。我們從開始翻譯她的文章那一刻起,就發現她對男女這個概念的詮釋遠遠超出現在我們熟知的英文譯名,也很難在字面上簡單等同于man and woman, gender, male/female,或者是其他類似的英語概念。因此,在進一步探討何殷震的思想范疇如何能對21世紀世界女權主義理論產生影響之前,我們認為,有必要首先對這些概念的翻譯背景作一次澄清。

首先,把男女這一概念譯成gender有一個好處,即我們可以把何殷震的理論迅速納入到英語讀者所熟悉的20世紀末的女權主義話語中來,但這樣做的結果,可能讓我們落入既定概念(gender本身)的陷阱。其次,逐字翻譯男女(男譯為man、女譯為woman),把它譯成兩個或更多英語詞匯,如man and woman,或male/female,也同樣不能令人滿意,因為將一個概念拆成兩個字分別翻譯,這與何殷震的理論構思會產生沖突。畢竟,她通常是在“男女有別”的基礎上理解這個概念,將其視為一個完整的概念來對待的,也就是說,男女(有別)植根于父權制一切抽象化地區別尊卑貴賤之標識的根基深處,它既用作名詞,也用作形容詞。這種高度抽象化的標識針對的是各個層面的性別規范,而決不局限于社會意義的男性或女性。最后,我們不得不考慮在某些情況下采取音譯的辦法,而在另外一些情況下或根據不同的語境,允許這個概念擁有一定程度的語義靈活性,可以分別翻譯成gender, man and woman, male/female。這樣做是基于我們如下的理解,即這里的翻譯困難,與其說來自于英語對應語詞的存在或缺乏,倒不如說是分析性范疇在試圖跨越不同的語言和概念邊界時,必然產生的那種跨語際的不確定性。

在這個意義上,我們的任務已不是簡單地尋找某個更準確的詞匯來描述何殷震使用的概念及其豐富的意涵,而是要在中文的概念范疇和英語的概念范疇之間展開詮釋的可能性,這樣才能保持解釋的開放性。假如人們上來就問,能不能在非西方語言里找到對應gender或woman的概念?這個問題就顯得很褊狹,甚至意義不大,正如人們可以反過來問,英語中是否存在男女(有別)那樣的范疇。所以,這里的根本問題還不是語言之間是否相容,倘若一邊做著翻譯,一邊又強調兩種語言的不相容,豈不是有點自相矛盾?其實,我們面臨的真正挑戰是如何對何殷震的范疇進行比較分析,而且在此過程中不僅要質疑中文的用法,同時也要質疑英語中的理論范疇。

這項任務包含兩個方面。首先,它要求我們專注于男女的概念在中文以及在何殷震的著作中的分析面向和歷史面向。特別是要考察她那個時代的新詞以及衍指符號(supersigns)的跨語際發明,當時正處于向現代形式過渡的中文面臨著各種外語的影響。我們在翻譯男女以及其他關鍵概念時所遇到的困難足以媲美何殷震那一代人應對來自日語、英語和其他外語的新翻譯和新詞匯時所面臨的那種不穩定性和不確定性。與此同時,盡管要盡力把握這種難以捉摸的語義難題,我們面對的第二個挑戰是時刻保持警惕,不要在翻譯過程中無意識地把英語詞匯gender當作一個隱匿的和自然化的參照物。

盡管不同語言之間的知識跨越存在著種種困難,我們仍然要注意不能把一個思想知識問題簡化為中文詞匯和英語詞匯之間不可通約的差異性問題,也不能把它簡化為西方對中國的“影響”問題。一個更為建設性的方法是,梳理男女(有別)和gender以及當代女權主義理論的其他此類范疇的理論內涵。承認建構全球女權主義理論中存在著語言增殖現象和話語多樣性現象,就要允許不同的分析性范疇互相碰撞,在與其他術語的歷史關聯中闡明每一個術語的限度。出于以上的考慮,我們認為作為當代女權主義理論的分析性范疇,gender其歷史面向需要在這種比較分析中予以重估。瓊·斯科特(Joan W. Scott)在其經典論文《性別:一個有用的范疇的歷史分析》中指出,從18世紀到20世紀上半葉的社會理論并沒有gender這個概念。早期的社會理論是在男性和女性之間對立的基礎上建構其邏輯的,并用這種邏輯來討論“婦女問題”或性別認同,但gender 作為一種討論社會關系或兩性關系制度的方法在當時并不存在。當它在20世紀下半葉出現之后,女權主義者發現,盡管有其含混和矛盾之處,它仍然是一個非常有用的范疇,用來分析“建立在顯而易見的性別差異基礎上的社會關系”,并且認為gender是“一種指謂權力關系的基本方式”。

特別值得注意的是,性別歷史學家讓gender范疇涵蓋不同的文化和語言領域以及不同的歷史時期。“Gender”被用于歷史研究,雖然在遙遠的過去這個范疇本身并不存在,但使用它可以確保分析主體和分析客體之間的認識論距離。這就不能不對女權主義理論家提出一系列知識的和政治的挑戰。我們可以問,一個用于分析歷史的概念范疇其自身可以是非歷史的嗎?我們還可以問,gender的歷史性僅僅屬于我們的世界而不屬于他們(過去的)世界和外國人的世界嗎?為什么我們要執著地保持主體和知識客體之間的距離?女權主義者早已證明這個所謂的客觀距離本身就是用來界定現代主體的父權制特權。何殷震分析的男女(有別)的概念也許能幫助我們找到走出這些藩籬的路徑。

男女:超越Sex-Gender(性-性別)架構

在《女子解放問題》里,何殷震指出男子“所立政教,首重男女之防,以為“男女有別,乃天地之大經”。此處所用的男女是一種和gender范疇同樣的分析方法,但是它還有更多的意思。因為男女既是分析的對象又是分析性范疇,這就混淆了“用于分析的術語和我們要分析的對象”。就像我們從過去繼承的所有其他詞匯一樣,男女的概念既是父權制話語的歷史闡述,又是內在于父權制話語的規范性區別。何殷震認為,這個概念是數千年來中國父權制話語無所不在的核心概念,是使男性壓迫女性合法化的高度發達的哲學和道德范疇。

那么,我們能夠從何殷震處理男女范疇的方式中學到什么呢?鑒于男女是中國古代哲學話語中一個由來已久的概念,何殷震的方法是對它進行深入徹底的考察和揭露,讓這個術語承受父權制話語的重負和證據。她的批判證明男女的規范性功能不僅僅制造了“性別化”認同(它確有此功能),而且還引進一些根本性的區別(從社會經濟的到形而上的),如內與外、陰與陽。何殷震認為男女(有別)是一種隨著時間發展的區別機制,能夠超越階級、年齡、種族界限制造出新的差異和新的社會等級。這也部分地說明了為什么她在《女子宣布書》里論證道,“凡所謂男性女性者,均習慣使然,教育使然。若不于男女生異視之心,鞠養相同,教育相同,則男女所盡職務亦必可以相同,而男性女性之名詞直可廢滅,此誠所謂男女平等也。”這里她明確地呼吁終結哲學二元論及其命名實踐,因為這樣的實踐既不是中立的也不是清白的,相反,它制造和產生邪惡的社會等級,同時卻自詡為社會真理和歷史現實。

何殷震對男女有別的批判是否預見到1980—1990年代的后結構主義女權主義者所謂“社會建構主義”性別觀?答案既是又不是。盡管兩者有著表面的相似性,這里的問題是,在何殷震所處的晚清語境里并不存在性或性差異的生理學觀點,就像幾十年后歐美后結構主義女權主義者那樣。正如福柯和許多其他學者指出的,關于身體的生理學概念也是歐洲的一項近代的發明;所以我們必須謹記在心的是,“關于性別差異的解剖圖或把sex和gender混為一談,事實上是現代理性 的個人主體形成過程中的一種獨特的動力。”如果何殷震所批判的父權制話語傳統并不是建立在我們今天所知的關于身體的生理學概念或者是sex-gender架構基礎上,那么她就沒有必要給出一種相反的論證來建立所謂的建構主義觀點。

何殷震是從儒家思想,特別是儒家人性論的內部來發展其女權主義批判的。她對男女二元論的批判是雙重的。它一方面針對儒家思想的男女概念,另一方面則是針對晚清儒家重新闡釋的性這個概念,如所謂人性或本性等等。在儒家學術和倫理話語數千年發展過程中,性和男女都是由來已久的最基本的哲學概念,但是直到19世紀末,男性和女性才作為概念先是出現在日本,然后出現在中國的大眾傳媒。

在現代中文的用法中,性這個詞后來獲得一種新的sex-gender甚至生理學意義上的新意思。男性和女性成為按照現代人理解的性別化人體來表示男女差異的一種新方法。何殷震1907—1908年編輯出版《天義報》的時候,這些現代意義尚未普遍流行。盡管她是最早使用男性和女性這些詞匯的人之一,但她賦予它們的意義既不是sex-gender的現代意義,也不是關于人性或物性的經典儒家的意義。若要明了她用這些詞所指何意,我們必須提出的問題是:在現代漢語里性這個概念是何時以及如何獲得其sex-gender的新意義的?我們的回答是:就像許多其他經由日語而用漢字書寫的新詞一樣,性這個漢語的理論概念是在20世紀初,經過日語以及各種歐洲語言之間循環往復的翻譯,才獲得了sex-gender的意義的。

在何殷震生活的時代,男性和女性仍然還是從明治日本輸入的陌生的新詞。日本人為了翻譯歐洲語言中的man(men)和woman(women),用漢字創造出復合詞男性和女性。這一類新詞的做法是把“男”和“女”分別與“性”組合在一起,于是在現代日語和現代漢語中制造出表達sex-gender的現代概念。由于這個原因,白露(Tani Barow)就是把女性翻譯成英語形式female sex,不過她把這個新詞的出現追溯到1920年代。我們贊成白露有關女性后來成為中國現代性的獨特能指的這一論述,但我們還必須指出,有大量的晚清文獻以及何殷震本人的文章顯示,男性和女性這些新詞早在20世紀初就已出現在中文出版物里,更重要的是,那時,男性和女性的所指還不是male sex和female sex的意思,這里所謂的性似介乎于性別和人格之間。

何殷震對父權制話語的批判著力于對男女范疇的有力分析,那么她在使用晚清時期發明的新詞男性和女性的時候,究竟想表達一種什么意思呢?要了解這一層,我們必須首先對她所分析的中國父權制話語的歷史軌跡一探其究竟。那樣我們就會發現,何殷震于男女(有別)一詞中所揭示的種種區別尊卑貴賤的標識,既是形而上的,也是形而下的(物質的)。此處所謂物質一詞完全可以從字面意義上理解:幽禁、女用緊身褡、娼妓妾御、肉體殘虐。正如她在《論女子勞動問題》里指出的,貧窮婦女、年輕女孩、下層階級男孩都可能淪落到這種悲慘境地。正統的異性婚姻制度只是問題的一部分(中國傳統社會在一定程度上“容忍”男同性戀,但紳士階層的女性沒有這種自由),僅僅是她在文中分析的權力結構的癥狀之一。

由于這個以及其他原因,何殷震反對把(馬克思意義上的)“階級”和男女看成是兩個各自獨立,可以分別對待的概念。相反,她要求我們認識到男女(有別)本身始終具有階級的含義,是一種比其他社會等級劃分更為原始也更為根本的區別。她創造了一個新詞“男女階級”來分析和批判中國父權制家庭這樣完善發達的等級制度。“男女階級”的概念是說男女是解釋社會群體類別的原始的和根本的范疇,它也是全球政治經濟中最根本性的分化。我們決不能把它和性別、階級、種族視為平行并列的概念,或者是相互交叉的概念,就像在當代英語世界的交叉性話語(discourses of intersectionality)中常見的那樣。

超越交叉性

邊緣化主體的多維性是由法學家克倫肖(Kimberle Crenshaw)最早提出的。自1980年代末以來,這種提法受到越來越多的女權主義社會科學家和法學家的關注,在他們看來,性別、性、種族不再是互相排斥的范疇。克倫肖的著作致力于解釋“在針對有色人種婦女的暴力中,種族和性別是如何在結構的、政治的、表象的層面交叉作用的” 。其他一些學者則提出“跨國關聯”或“共同作用”等概念來從事社會認同多維性的研究。一個有趣的現象是,在許多交叉性和后交叉性研究中,“有色人種婦女”逐漸演變成為一個具有普遍意義的樣板。毫無疑問,認同政治在美國、法國、英國以及其他歐洲國家的歷史演變,促進了對當代社會及其法律問題的具有進步意義的思考,對這些國家的少數群體和移民群體尤其是如此。然而,我們不得不問,生活在一百年前的中國和日本的何殷震,會如何看待今天的交叉性或后交叉性研究及其對其他問題的沉默。

我們想象何殷震會提出這樣的質疑:首先,如果性別、性、種族的交叉能夠產生出“有色人種婦女”這樣的群體,那么同樣這些范疇的交叉是否也產生了作為現代自由民主國家享有特權的主體的“白種男人”或者是不帶種族和階級特征的“白種女人”? 如果答案是肯定的,那么這些范疇怎么會同時造就出壓迫者和被壓迫者呢?它們如何幫助我們理解那種似乎是普遍的但實際上完全是在特定歷史條件下形成的壓迫結構呢?

其次,何殷震可能會驚訝地發現“種族”竟被認為是一個比“階級”更具根本性的分析性范疇。她將不會相信那個在特定歷史條件下形成的以性別、種族和民族為基礎的認同政治,能夠嚴肅地挑戰女權主義者和批判的種族理論家發誓要鏟除的壓迫的體系性根基,因為身份的認同政治常常(如果不是總是)默認自由主義法權國家的正當性,及其政治和預先建構的主體性。何殷震則堅持認為自由主義法權國家本身就植根于資本主義關系、私人財產權及其政治和法律制度,這些制度是不公正的基礎,而且每天都在不斷地再生產種種不公正,因此自由主義法權國家不能提供一條廢除各種結構性不平等制度的道路。

讀者在《女子解放問題》和其他文章里可以看到,何殷震對父權制話語中男女范疇的批判,是一種比“性別”、“性”、“交叉性”要更為徹底的理論創造。她讓我們認識到男女有別是一個更具原初性的范疇,它比我們用gender作為分析性范疇或用交叉性作為方法所能說明的任何東西都要具有更深的哲學、語文學和歷史基礎。男女有別具有深刻的哲學基礎,因為抽象性有巨大的力量,它引進本體論的差異概念(所謂陰陽之說),將其化為無可置疑的真理。這就是說, 男女有別的哲學抽象化,先于任何社會性的差異,它是由宇宙原理或自然法則所賦予正當性的。在何殷震看來,男女有別的本體論這種抽象理論從來都是具體地體現在政治行為中,并且不斷地再生產新的政治行為,而這些正是我們需要加以揭露和歷史化的。

何殷震對長達數千年之久的中國經學研究和儒家注疏傳統,以及中國的法律的、禮儀的和社會制度的批判,支持了她關于男女有別具有強大的學術和歷史話語支撐的觀點。她認為,正是這些傳統和制度導致了男女范疇的社會歷史繁衍和無窮無盡的周而復始。在這個意義上,她對政治和社會權力之源的分析使她把男女有別視為一個比我們在英語中使用的sex, gender, sexuality, sexual difference更為抽象、更為根本和更具操作性的范疇。那么,對于何殷震以及今天的我們來說,把男女范疇而不是gender或sexual difference當做女權主義理論更為根本性的范疇,究竟有何特殊意義呢?何殷震強調說,女權主義者必須把“男女”視為一個整體的概念機制,而不能僅僅著眼于“女”,也不能僅僅著眼于“差異”,因為“女”這個概念無法在男女之二元對立的原初性的結構劃分之外來把握,正是這個原初性的結構劃分使“男女有別”成為一個有意義的概念和社會范疇。從結構主義的觀點看,女人其實是男人的問題。所以,男女范疇的關鍵不在于生理的或社會的差異,它的關鍵在于這個范疇能不斷地復制那種把人類劃分為尊卑貴賤的區別,并由此服從于社會等級制的政治需求。從這種觀點看,我們就可以理解當金天翮鼓吹婦女權利和談論男女平等的盲點,他并沒有質疑男女有別的范疇本身,他沒有認識到男女范疇中的“男”同樣是一個問題,而恰恰是男女有別的范疇才對統治哲學和意識形態的生產與再生產具有操作性和核心意義。形成對照的是,何殷震對這個范疇的質疑使她能夠找到社會壓迫的根源,并且把女性受壓迫的原因追溯到這個范疇本身。在這個意義上,問題的根本解決既不是讓“女人”變成“男人”,也不是把“男人”作為衡量“女人”和社會正義的標準,相反,解決之道恰恰在于消滅那個男女有別的范疇本身的形而上學政治原理。

在《解析性別》一書里,巴特勒(Judith Butler)就性差異的概念提出了一種非常有趣的問題,它有點類似于何殷震在大約一百年前就男女范疇所做的那種分析。巴特勒寫道,“作為一個邊界概念,性差異具有某些心理的、身體的和社會的維度,它們不可能混而為一,但也決不因此就是完全互不相干。……所以性差異不是一個東西,也不是一個事實,更不是一個預定的假設,而是把那從未完全消失但也從未完全顯現的東西重新扭合在一起的那種需要。這樣思考性差異的方式對我們理解性別有何意義?”我們應該把巴特勒的問題更推進一步:那么重新思考男女有別對我們理解性差異和性別又有何種意義?它是否與“從未完全消失但也從未完全顯現的東西重新扭合在一起的那種需要”有關?答案就在何殷震對男女有別的理解之中。如我們已經看到的,男女有別并不涉及性別化身份的正面的或負面的特征,而是涉及某種更為總體性和根本性的東西,現將她的主要觀點概述如下:首先,男女有別是中國社會生活和政治生活組織中最基本的物質的和形而上的權力機制。儒家經學注疏傳統以及由其意識形態支撐的帝國父權制體系一直不斷地強化著這個范疇的影響力。這個概念最集中地體現在何殷震的長文《女子復仇論》里。

其次,男女有別作為一個操作性的區隔范疇(category of distinction),它首先是一個政治范疇,然后才是社會范疇,因為男女有別是關于人對人的統治,其作用不僅僅創造社會身份,而更是在區隔范疇的基礎上創造權力與統治的形式。這樣的支配和統治形式是必須進行內(家庭事務)與外(公共事務)的劃分,并通過社會生活的復制而代代相傳,內外之別藉此組織人類的勞動和情感生活并決定它們的價值。正如何殷震反復論證的,漢字“奴”是由“女”字繁衍派生而來的,說明一個生命早在被性別化之前,就已經在政治-物質的話語牢籠里被“女化”了,從而被“奴化”了。《女子解放問題》一文明確無誤地表述了這個觀點。

最后,靠著這樣的洞察力,何殷震又進一步揭露隨著資本主義對生活和勞動的重組而出現的區隔、歧視和支配統治的新形式。她的《論女子勞動問題》和《經濟革命與女子革命》兩篇文章都充分地發揮了這個論點。何殷震在歐洲、美國、日本等現代化社會中敏銳地注意到男女有別的新形式的發明及其延續,這也是她對婦女選舉權的自由主義立場持異議的基礎。我們認為,何殷震是她那個時代出現的最徹底的女權主義理論家。

生計:性別的政治經濟學批判

如果說男女有別是一個總體性的范疇,它涵蓋了所有不平等的等級制社會關系(包括但不限于男性和女性的關系),那么生計的概念則是對資本主義、殖民主義、國家主義以及帝國主義提出了激進的批判,進一步加強了對男女有別這個總體的性別化范疇的分析。生計作為一個比“階級”更有效的范疇,它是何殷震第二個重要的理論創新,值得我們給以密切關注。

何殷震把財產關系視為社會生活的關鍵。她認為私有財產(包括女性作為私有財產)的法律制度是不平衡的財富積累的根源,從而導致社會不公正的產生和再生產。她在《經濟革命與女子革命》一文里指出,“女子私有制度之起源與奴隸制度之起源同一時代”。因此對于女權主義斗爭來說,關鍵的歷史和當代問題必須圍繞資本與財富在社會的、國家的和全球層面的積累而展開。私有財產制度是資本與財富積累的基礎,而民族國家以及國際體系則是保護私有財產制度的。在這個意義上,沒有任何國家可以成為社會公正的保護者,它們只能是同時在地方層面、國家層面和全球層面種種社會等級制的再生產的保護者。

由于以上及其他原因,何殷震毫不妥協地攻擊國家制度,任何國家。國家制度只能是社會中權貴階級和富豪階級的保護者。這種立場使她與絕大多數中國革命者和改良主義知識分子分道揚鑣。例如,在孫中山、梁啟超和金天翮看來,自由,即以國家為基礎的自由主義意義上的民族自由和個人自由,是后帝制時代社會生活的主要內容和目標。但是在何殷震看來,平等及其在世界上得到物質實現的條件構成是未來社會安排的最重要的目標。在她看來,只有在一個徹底重構的社會和文化領域里才能實現平等。在這種新的社會文化領域里,男女平等不再從屬于任何其他形式的平等,而是所有其他平等的社會基礎和物質基礎。因此,她深深地懷疑讓女性解放從屬于國家的普遍邏輯的自由主義的自由觀。女性對平等的要求和對自由的要求之間深刻的沖突貫穿著中國以及世界其他地方的女權主義斗爭史。只要國家(不管是自由主義的還是其他什么主義的)仍然是進步政治唯一的概念框架,這種沖突就不會得到解決。

在這個意義上,無政府主義對于何殷震來說是與女權主義同樣重要的:它們是不可分割且互相纏繞的分析思考歷史和現在的方式。與大多數男性和女性同胞不同,她的無政府女權主義對任何有助于社會等級制度的國家主義理論持深刻的懷疑立場。她那個時代的無政府主義批判的鋒芒不僅指向沙皇俄國的專制制度或滿清政府的暴政,而且指向自由民主國家,因為后者同樣維持著等級制的不公正的社會財產關系、法律和規則的生產和再生產。她對歐美各國所獲得的自由和有限的性別平等感到失望,稱之為“偽自由,偽平等”,她也批評婦女選舉權運動,對開明男性提倡的女學也表示深刻的懷疑。在她看來,“出于男子之自私自利,名曰助女子以獨立,導女子以文明,然與女子以解放之空名,而使女子日趨于勞苦。”

梁啟超的《論女學》可以看作是世紀之交中國進步男性自由主義觀點的代表,他們認為女子教育以及參與民族國家建設有助于國家和民族復興的目標。梁啟超指出,“中國即以男子而論,分利之人,將及生利之半,自公理家視之,已不可為國矣!況女子二萬萬,全屬分利,而無一生利者。惟其不能自養,而待養于他人也,故男子以犬馬奴隸畜之,于是婦人極苦”。梁啟超把女子的痛苦和地位底下歸結為她們經濟上依附于男子,并且缺乏教育和生存技能。當時的男性女權主義者和進步女性都持這種觀點。正是為了回應這種公然抹殺女子勞動的做法以及對經濟依附性的錯誤理解,何殷震在《論女子勞動問題》和《經濟革命與女子革命》里對勞動、生計和財產權問題提出一系列嚴密的女權主義分析。

在《論女子勞動問題》一文里,何殷震認為,勞動應該被理解為人類的基本活動,也就是古里(Bruno Gulli)所說的“有機的創造性勞動”本體論。這個意義上的勞動不是經濟學概念的勞動:它不包含對抗性矛盾或由于人類勞動的工具化造成的歷史上的種種悲慘狀況。何殷震的勞動概念是一種唯物主義本體論,她認為勞動并不從來就包含私人占有他人勞動所得的權力,而是生命本身的有機組成部分;而古典和新古典政治經濟學以及與之相結合的國家,還有以這些原理為基礎的所謂“富強學”,都把勞動當做一個純粹的經濟范疇,把它從人類生活的其他方面剝離出來。何殷震在自主的本體論實踐的勞動和被奴役的商品化形式的勞動之間做了區分,表明她具有一種深刻的洞察力:即讓勞動重新立足于人類生活的本體論,而不是把它當做人力資源來對待。

這種洞見尤其體現在何殷震對女子勞動的分析之中,只有當女子重申她們從事勞動的身體乃是基本的人類勞動的本體,全人類才能從財富和權力造成的勞動被工具化狀態中解放出來。這就是她所說的生計問題,生計的保障不僅是女性的而且是全人類解放的必要條件。因此對于何殷震來說,關鍵的問題是要探討在漫長的中國(以及世界)歷史中,女性身體的商品化如何破壞了重新想象未來勞動成為真正自由和自主的人類活動的可能性。可是,隨著紡織廠在全球擴張和大規模集體雇傭勞動的到來,自主性勞動遭到了致命的一擊,何殷震發現,取代商品化勞動的可能性離我們越來越遠。何殷震對勞動的理解是基于她對歷史的分析,在她的眼里,被奴役和和被欺凌的女性身體將商品化勞動的奴役形式體現得無比鮮明,而這一切奴役形式都根植于不平等的和不公正的財產關系之中,并由此取得其合法性。商品化勞動的霸權只有在自主勞動的可能性即將消失的條件下,才顯得那么牢不可破,這種霸權總是通過新形式的奴役勞動的擴張而得到保障,這種新的形式就叫工業化雇傭勞動,它導致了世界范圍的不公正。

結語

誕生于20世紀初的以何殷震為代表的中國女權主義,在回應和發展同時代的由男性倡導的女權主義的過程中,提出了至今無人企及的激進的和全面的批判方法。我們認為,她對男女有別和生計問題的認識具有高度的原創性,其復雜性和思想力度,值得今天各國的女權主義者和理論家繼承并發揚。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司