- +1

權力的另一種游戲:路易十四時期法國宮廷的“服飾之爭”

法國文化史大家丹尼爾·羅什在其著作《外表的文化》卷首,開宗明義地提出:“服飾是某種權力的呈現。”(Ils servent à la mise en scène d'un pouvoir.)(Daniel Roche, La Culture des apparences: Une Histoire du vêtement, XVIIe–XVIIIe siècles, Paris: Fayard. 1989)在以往的研究中,人們往往關注服飾作為權力的表象工具,如何體現自上而下的統治意愿,例如:法國歷史上諸多《禁奢令》把昂貴稀有面料保留給特權等級,以此保障等級制度在外觀上的區隔,歷代統治者更是善用奢華服飾來展現自身權威。然而,如果說服飾是權力的呈現,那么就像真實的權力場域一樣,它一定存在多種勢力的較量與抗衡,不會僅僅只有統治——其對立面,即抵抗的力量——也必然會表現在服飾領域。換言之,羅什的上述結論,可以進一步補充為:“服飾不僅僅是某種權力的呈現,它還是權力的一個特殊戰場。”

路易十四統治期間,服飾對于常駐或者經常出入宮廷的貴族來說,占據著舉足輕重的位置。不僅因為國王本人對于外觀服飾非常重視,制定了重要場合進宮的貴族必須穿著標志貴族等級的紅色高跟鞋等嚴苛規定,更由于時尚在這里以轉瞬即逝的節奏吸引著狂熱追逐,奢華時髦的服飾直接彰顯了穿著者勝人一籌的社會地位、家族榮耀以及雄厚的財富。

路易十四肖像畫

路易十四穿著的紅色高跟鞋

“社會等級由服飾的質量呈現,而更重要的是以追逐時尚的方式表現出來”,對于17世紀的人來說,所謂“時尚”就是宮廷里流行的服裝。因而,衣著“簡樸”甚至過時會被視為無力支撐其應有的宮廷地位,這導致了經常出入凡爾賽的貴族在昂貴的蕾絲花邊、珠寶裝飾或者琳瑯滿目的假發上耗盡錢財,債臺高筑,成為其等級中在服飾上消費最多的家庭。該時期的法國宮廷,為研究“服飾/權力”兩者之間的關聯提供諸多生動案例。

時尚中的權力

傳統研究認為,路易十四便是那個指揮著這場光彩炫目的時尚/權力表演的主導者。他自己私下雖偏愛簡單服飾,但在公開場合,總是以隆重奢華的外觀示人,引領著凡爾賽奢靡風格。而對于這位把自己的起床、就寢都打造成公開儀式的君主來說,他幾乎所有時間都屬于“工作時間”。究其意圖,一方面是希望把法國打造成為整個歐洲的時尚中心,讓其他國家的宮廷都以追逐法國風尚為榮,借此推動本國奢侈行業的出口。換言之,路易十四的奢華排場實則是為他自己的財政總監柯爾貝的“重商主義”做代言。

另一方面,當時不少人和后世的研究者都相信,路易十四大力推行服飾上的奢華風氣,目的是試圖把法國貴族家庭引向鋪張浪費的深淵,以此削弱貴族勢力,這與他建造凡爾賽宮,并在宮廷里天天舉行包括賭博在內的各種娛樂活動吸引貴族趨之若鶩的舉措如出一轍。

這樣的指責并非毫無依據,因為不論路易十四的主觀意圖究竟如何,造成的結果確實是不少貴族家庭為了置辦符合自己家族身份地位的衣帽服飾欠下大量債務。這是因為,奢華服飾乃至假發等裝飾,其價格達到驚人的程度,例如,宮廷貴族男性佩戴假發的風尚雖從路易十三開始,但卻是在路易十四統治下達到登峰造極。當時的假發套往往重達兩磅,造型夸張,售價更是超過6000金法郎,是榮耀地位與財富的象征。由于路易十四在眾人面前總是佩戴昂貴的假發套,很快整個凡爾賽乃至巴黎與外省,都開始爭相模仿。國王的御用假發師年收入可達到30000-60000鋰。(Jacques Levron, La cour de Versailles aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris: Perrin, 2010)由于整個凡爾賽對于假發的需求如此旺盛,導致在當地的假發師有200名之多。

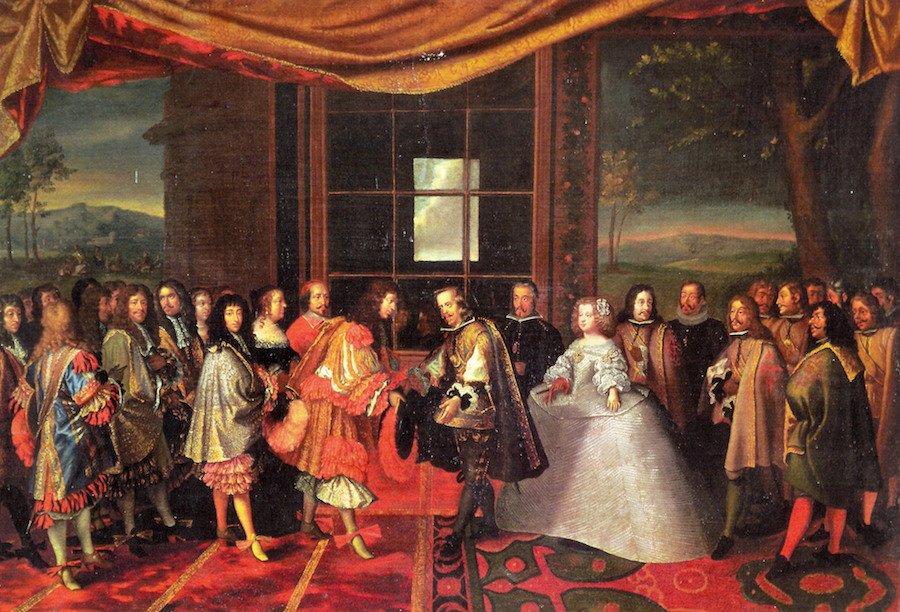

路易十四與西班牙國王菲利普四世的會面,站在菲利普后面的是未來的法國王后

此外,路易十四統治時期,宮廷服飾的風格發生過重大的變化。在其年輕時期,服飾上流行夸張奢華的“巴洛克風格”,貴族們穿著一種褲腿肥大得像裙褲一樣的短套褲(la rhingrave),腳上的高跟鞋上裝飾著巨大的像風車上的槳葉般的蝴蝶結(le n?d en ailes de moulin)。從他統治中期開始,路易十四的著裝風格開始向莊重轉變,凡爾賽的風尚也隨之發生轉變。但無論是那種風格,均采用極其昂貴的面料,并且裝飾大量鉆石與稀有寶石。就像當時最著名的宮廷觀察家圣西門公爵所言,“以日常行為和外在服飾表現并維持他們與低階層的區別,這是血親親王的政治義務”。當時許多貴族家庭確實因為出入宮廷所需的昂貴服飾支出而不堪重負,只能仰仗國王年金津貼生活。

更為重要的是,路易十四身為君主的權力與威望通過對服飾時尚風向的掌控得到了展示乃至實施。他舉辦各類盛大的王家節慶與戲劇表演,任命專門的服裝設計師設計節日或者盛典上的服裝。他深諳如何通過王室乃至宮廷眾人炫目的服裝與飾品,向人們顯示法國王室的高貴與榮耀。他在寫給太子的《訓誡》中說:“民眾熱衷于觀看表演,而我們即可由此來掌握他們的精神與心靈。”(Fran?ois Boucher, Histoire du costume : en occident de l'antiquité à nos jours, Paris: Flammarion, 1983)更明顯的例子則是路易十四會刻意把某種服裝留給特定人群以此來強調他對整個宮廷權力的控制。例如,他最早允許王室中大約十二人可以在圣日耳曼以及凡爾賽期間穿著和他相似的服裝——一種齊膝緊身上衣,被稱為“特許服”(le justaucops à brevets),通常使用藍色云紋織錦緞,金色和銀色的滾邊形成美麗的花紋,再加上紅色襯里以及紅色外套——后來這一特權擴大到四十多人。這套服裝或許可以被視為法國服裝史上第一套宮廷貴族的制服 ,而且只有國王欽點的人才有資格穿。(同上)值得一提的是,當時禁止在服裝上使用金色或者金色的滾邊,所以穿著這樣一套“制服”體現的是特權中的特權。

以服飾展示權威的方法同樣表現在路易十四以超規格的典禮服裝來抬升自己非婚生子女的宮廷地位。例如,在他把自己與瓦里埃爾小姐所生的女兒許配給大貴族孔蒂親王的簽約儀式上,他要求所有人都穿上最正式的宮廷禮服,并由自己和王后親自主持典禮。在婚禮當晚,他親手送給新婚夫婦一件襯衣。

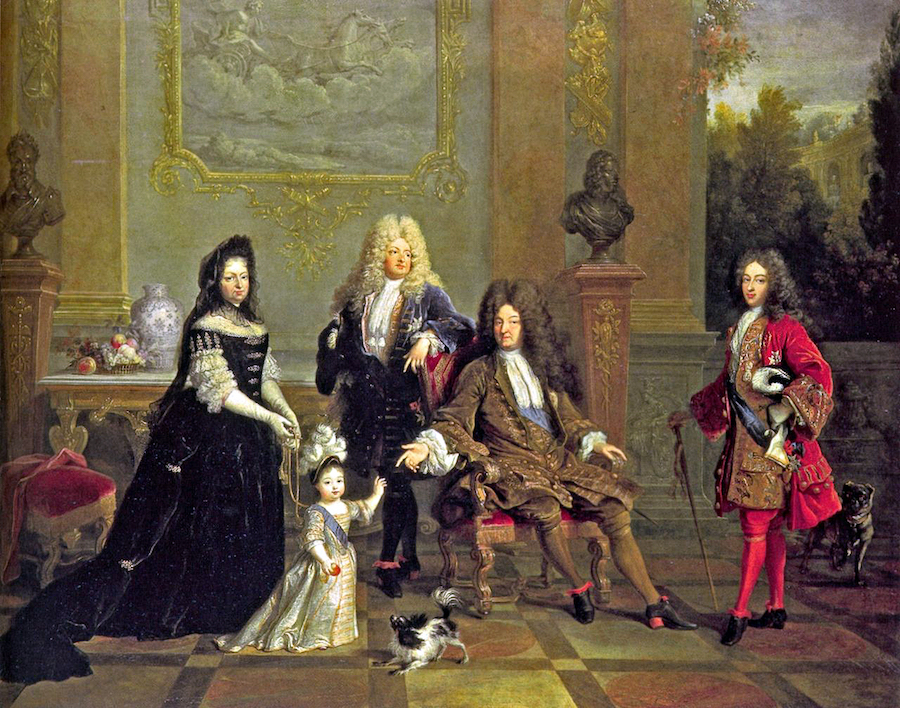

路易十四和他的子孫及家庭教師

服飾的“戰爭”

孟德斯鳩曾經說過:“圍繞著國王的奢侈與鋪張構成了他們的權力的一部分。”但與此同時,我們也看到,事實上,路易十四個人完全無法全然控制宮廷里的時尚風潮,一方面,雖然自比為“太陽王”,但國王的權力并沒有可以大到主宰宮廷里所有人著裝上的意愿與品味。國王的親弟弟——奧爾良的菲利普,就喜歡打扮得非常女性化,戴滿戒指和手鐲,臉上擦著腮紅,身上的綬帶浸透了香水味。前文提及的路易十四關于紅色高跟鞋規定,也有不少貴族強烈反對。另外像孔代親王和旺多姆公爵,他們則以不拘小節的穿衣風格與凡爾賽整體奢華精致的時尚競賽背道而馳,并強調此乃亨利四世宮廷尚武的遺風,用以抵抗路易十四對宮廷著裝施加的規定。

路易十四的弟弟奧爾良公爵肖像畫

童年時期的路易十四和他的弟弟

其中最突出的例子是1710年的“喪服事件”。路易十四一直希望他那些私生子女的地位能超過大貴族們。所以當與國王最寵愛的私生女露易絲(蒙特斯潘侯爵夫人所生)結婚的路易·德·波旁(大孔代嫡孫,當時的孔代親王)去世舉辦葬禮的時候,路易十四要求前往吊唁的訪客必須佩戴頭巾,這是一種特殊的禮遇。然而前往孔代家的王親國戚完全不理睬國王的要求。國王只能第二次下正式的命令。這一次,親王與公爵們雖然不敢公開違抗命令,但是他們故意在外套里面穿上了節慶時候才穿的盛裝:蕾絲花邊領口、頭上是彩色緞帶,男士穿著白色或者紅色的長襪,女士們則戴著白色甚至彩色的手套,以此來表達對國王命令的不滿。(Kathryn Norberg, Sandra Rosenbaum, ed., Fashion Prints in the Age of Louis XIV: Interpreting the Art of Elegance, Texas Tech University Press, 2014)

蒙特斯潘夫人肖像畫

路易十四在服飾上的最大“敵人”或許來自他那位秘密結婚的妻子——曼特農夫人。曼特農夫人從不穿著華麗奢侈的服裝,她總是一身簡樸暗沉的裝扮,這或許是因為她虔誠的宗教信仰,或許是她對于凡爾賽內的“時尚大賽”采取了完全退出的姿態。后來為繼承王位的路易十五(路易十四的曾孫)生下十一個孩子的王后也一樣,日常衣著特別簡單,除了正式場合,她幾乎從不穿白色織錦長裙(la robe de brocarte)和繡花絲絨外套(le manteau de velours fleurdelisé),只是穿著和宮廷命婦一樣的衣裙,包著頭巾。顯然,王后從未打算從外表上取悅路易十五。所以,不論是曼特農夫人還是路易十五的王后,她們在男男女女爭妍斗麗的宮廷中選擇了另一種著裝風格,這背后或許是“沉默的不合作”態度,更有可能是為了展現出自身擁有可以不取悅國王的權力。

曼特農夫人肖像畫

總有許多其他人物出于不同目的給凡爾賽帶來新花樣。著名的時尚商人貝爾迪戎在宮廷里掀起了一股穿著中國真絲制造的絲襪的潮流,同樣,魯昂或者里昂的制造商為了推廣他們的進口面料也制造出了一陣“土耳其服飾熱”。王太子的服裝總是會引起當時最主要的時裝雜志《信使報》(Mercure)的注意,對他著裝的款式與顏色及裝飾詳加描繪。而且王太子本人熱衷于化裝舞會,“在連續舉辦的化裝舞會上,每天王太子都會更換四、五套服裝,以至于人們很難不認出他來”。( Monique Vencent, Le Mercure galant, Présentation de la première revue féminine d'information et de culture 1672-1710, Paris: Honore Champion, 2005)

有時,或許是一些偶然事件制造出了新風尚。國王年輕的情婦拉封丹小姐在1680年某次陪國王打獵時隨手用緞帶纏繞頭發挽出的發髻,其簡單隨意令路易十四一開始很喜歡,但隨著宮廷里的貴婦把它變成需要在頭上用黃銅絲加緞帶或蕾絲花邊或鉆石珠寶“搭建”出越來越復雜乃至夸張的造型時,路易十四對此十分厭惡,但卻沒有人理會國王的態度,貴婦們反而越來越熱衷于加高這種發型的高度和復雜程度。雖然當初無意中發明了這一發型的拉封丹小姐幾乎就在一年之后因失去國王的寵愛郁郁而終,但被稱為“拉封丹式”的發型卻持續流行了近三十年。最后,1713年一位跟隨丈夫從英國來的謝瑞白公爵夫人憑借她的奇特短平發型在短時間之內吸引了法國人的目光,從而迅速完成了發型時尚的轉化,而路易十四雖然對“拉封丹式”不滿了那么多年,卻拿這一風尚毫無辦法。

拉封丹小姐肖像畫

流行于1680-1710年前后的“拉封丹發型”

同樣的情況發生在他統治更早期。在16世紀七十年代,宮廷貴族女性突然開始流行穿“披風”或“斗篷”(le manteau),同時把裙擺的后半部分用緞帶和別針扎起來,露出里面美麗的襯裙。國王卻完全不能接受這一風尚,他要求貴婦們依舊穿著多年前盛行的“大禮服”(grand habit),尤其是在宮廷中出現的時候。某次國王在觀看演出的時候發現了幾位穿著新式披風的貴婦,這令他大為光火。然而,在很短一段時間之后,貴婦們對新時尚的熱忱依舊使新興的披風輕而易舉地取代了過時的“大禮服”。這些時尚風潮的興起與消逝,都脫離了路易十四的意愿,他雖然曾經因為自己的喜好嘗試去控制某些服飾在自己宮廷里的流行,卻鎩羽而歸。

此外更值得注意的是,路易十四在位期間多次頒布“禁奢令”,也從側面說明他對于整個服飾體系掌控的失靈。在其統治期間,發布過六次“禁奢令”。1663年的法令主要用于禁止各階層的人在服裝上使用任何形式的金銀制品。1667年的法令則主要禁止人們使用國外進口的蕾絲制品。關于禁用金銀的法令在1672與1685年的法令中再次重申。這些“禁奢令”的反復頒布與強調恰好說明它們并沒有被很好地執行。當時巴黎街頭專門有官員負責攔住那些穿著違反使用金銀裝飾法令的路人,也同樣證明了這些禁令如同廢紙。路易十四把對服飾與時尚的“統治”視為權力的重要部分,從他規定了法國軍隊的制服與常常試圖干涉宮廷里人們的衣著打扮可見一斑,但是,他對于服飾的態度甚至禁令并不總能如愿以償恰如其分地說明了他的權力即便是在凡爾賽也是有其局限的,對他的不滿甚至抵抗通過服飾清晰地呈現出來,讓人看到了一幅“權力在外表上的角逐圖景”。

晚年軍裝的路易十四

作為17世紀凡爾賽這一“時尚王國”的統治者,路易十四或許早就意識到,時尚就是一種社會管理規范制度的外化,承載的是對價值以及象征意義的規訓,從“服飾之爭”中表現出來的實際上是權力的壓制、約束、規約以及對它的服從或反抗。晚年的路易十四完全舍棄了年輕時候的衣著風格,轉而與曼特農夫人一樣長期偏愛暗沉簡單的服飾。這位在眾人面前奢華了一輩子的老國王,不知道是否終于像厭倦了戰爭與權力一樣厭倦了自己在服飾上的統治,抑或,這又是另一種意義上的引領時尚?

主要參考書目

Aileen Ribeiro, Dress in Eighteenth Century Europe, 1715-1789, Yale University Press, 2002.

Daniel Leonhard Purdy, The Rise of Fashion, University of Minnesota Press, 2004.

Daniel Roche, La Culture des apparences: Une Histoire du vêtement, XVIIe–XVIIIe siècles, Paris: Fayard. 1989.

Fran?ois Boucher, Histoire du costume : en occident de l'antiquité à nos jours, Paris: Flammarion, 1983.

Jacques Levron, La cour de Versailles aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris: Perrin, 2010.

Kathryn Norberg, Sandra Rosenbaum, ed., Fashion Prints in the Age of Louis XIV: Interpreting the Art of Elegance, Texas Tech University Press, 2014.

Monique Vencent, Le Mercure galant, Présentation de la première revue féminine d'information et de culture 1672-1710, Paris: Honore Champion, 2005.

Nancy K. Miller, French Dressing, New York: Routledge, 1995.

Norbert Elias, La société de cour, édition Calmann- Lévy, 1974.

Saint-Simon, Mémoires du duc de Saint-Simon, 22 Tomes, Paris : Librairie Hachette, 1881.

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司