- +1

講座︱法國漢學家戴文琛:十王畫里的唐太宗入冥和郗氏變蟒

2017年5月31日下午由中國人民大學文學院舉辦的第二十期“視界人文講座”如期舉行。本期講座邀請法國國立東方語言文化學院的戴文琛(Vincent Durand-Dastès)教授講授題為“地獄?希望?超度:明清通俗文學和宗教意識”的四場系列講座。5月31日下午和6月1日下午的兩講分別從“十王畫內的活捉戲”和十王畫內最具超度性的兩個故事——“唐太宗入冥”和“郗氏變蟒”出發,深刻探討了近代法師十殿冥王神軸畫內的戲曲場面與超度。

第一講題目是近代法師十殿冥王神軸畫內的戲曲場面與超度:十王畫內的“活捉戲”。第二講的題目是近代法師十殿冥王神軸畫內的戲曲場面與超度:以“唐太宗入冥記”和“郗氏變蟒故事流變為例”。

講座一開始戴文琛教授解釋了中國“地獄”和“十代冥王”的傳播媒介和概念。志怪小說、中古佛教偽經、善書、目連戲等儀式戲劇以及通俗小說等文本都是中國地獄觀的重要傳播媒介。其中明清通俗小說對地獄的描寫尤其詳細,因此對中國地獄概念的傳播尤為重要。除了以上文本材料以外,佛經里的插畫、十代冥王畫、水陸畫、版畫等圖畫和寺觀里的宗教塑像也是重要的載體。

十代冥王即十殿冥王,指的是秦廣王、楚江王、宋帝王、五官王、閻羅王、卞城王、泰山王、平等王、都市王、五道王。十代冥王中有從印度傳來的閻羅王,也有中國本土化的泰山王,這些冥王有不同的職責,也對應著不同的死亡時間。舉行宗教儀式時應該根據死者已經死亡的時長來確定對應的冥王,如剛死去二十一天時對應的是宋帝王而不是閻羅王。敦煌圖卷中的P.4523、S.3961和四川綿陽北山院地藏十王龕像等豐富的圖像、塑像和雕刻,都是以十代冥王為創作素材。

十代冥王畫的構圖

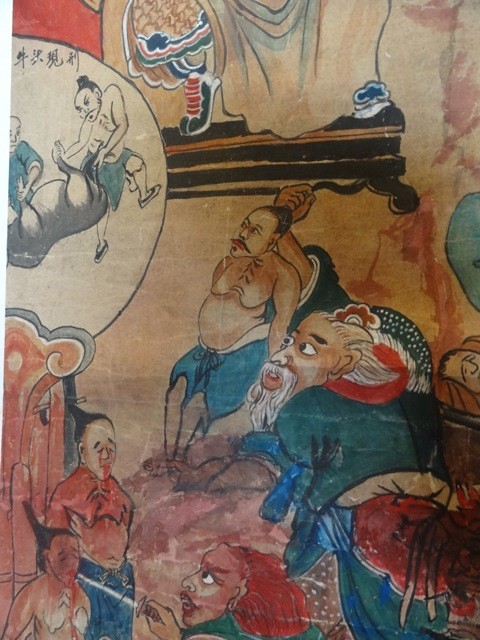

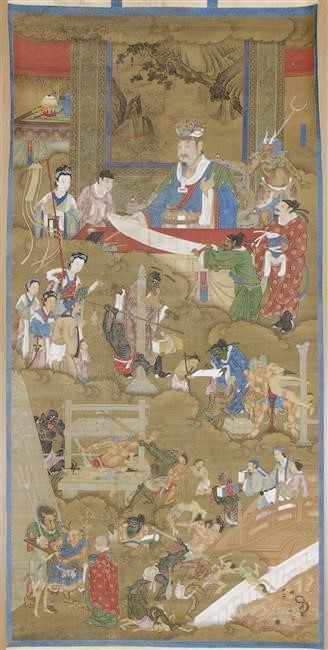

從唐代到明末清初,有關十王的雕刻和神軸畫都分為兩個層次:上層是十代冥王,下層是死者在地獄的歷程。這個時期的雕刻和圖畫,如重慶大足的石刻、四川內江的圣水寺雕塑、相關十王神軸畫都是如此。死者在地獄的歷程比較復雜,死者一般要經過奈何橋、望鄉臺、業鏡、刀山等酷刑區、孟婆店、變成殿這幾個重要的地點。各個朝代、不同來源的圖片比較全面地表現了這六處重要地點。十王畫中的奈何橋就有兩種表現形式,一是好人走在橋上,壞人被鬼卒推入河中受苦;一是好人走的橋很寬,壞人走的橋很窄,甚至還可能隨時被鬼卒推入河中受苦。業鏡也是一個很重要的地點。死者照業鏡,鏡中就會顯示死者生前做過的惡。有意思的是,屠殺耕牛是業鏡中最常見的大罪,這或許和中國是農耕文明有關。

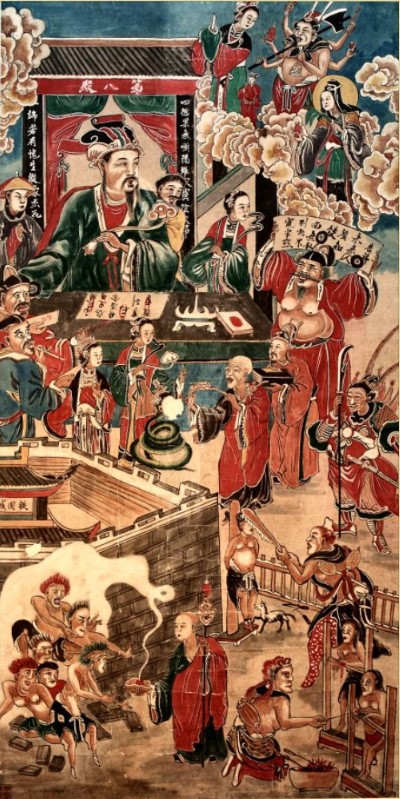

近代以來,華南地區的民間法師所用的十王神軸畫,結構變得更為復雜:圖畫變成三層或四層。除了之前的冥王層和死者歷程層外,還增加了一是位于圖畫最上層的各種佛教道教的救苦天神,二是冥王桌前的故事性畫面層。宗教負責救苦的天神可以讓地獄里的死者免于酷刑,比如會突然開出蓮花將人從沸騰的油鍋中托出,還會伸出手接住就要掉到奈何橋下的死者。這似乎體現出一種地獄圖的“樂觀化”現象,或許和法師主持的“破地獄”的超度儀式密切相關。故事層很重要,因為有時候,這些故事甚至會取代死人歷程,成為神軸畫中不能忽視的重要畫面。

故事層和戲曲有緊密的關系。戲曲在中國民間文化中很重要,建筑、日常用品、年畫、陪葬物品等就采用了很多戲曲元素。十王神軸畫中冥王桌前的故事層很像古代文人在宴會上看戲的情景。故事層中的場面則很像一出出戲中的“亮相”,故事層中人物的服裝、臉譜、動作都和戲曲人物相似,甚至有些十王神軸畫會在故事層的人物旁邊標注具體的劇目名稱。但有些神軸畫中的戲曲故事很難被識認出來。比如說在一幅臺灣的李豐楙教授所收藏的十王畫可以看到《兩狼(龍)山》、《斬韓信》、《武松殺嫂》、《十五貫》、《掃秦》、《刁南樓》等戲曲故事。

神軸畫的三種故事類型

十王神軸畫內的故事層可以分為三種類型,分別是活捉性故事、地域性故事和超度性故事。

所謂活捉性故事指的是一個被殺掉或被欺負致死的冤魂拉他的仇人下冥界算賬。活捉性故事是最像戲曲演出的故事,幾乎都發生在冥王的桌前。活捉性故事主要有兩個來源,一是來自純文學作品;另一是來自正史、野史或歷史小說。“活捉”這個詞有豐富的含義,一般有三種情況可以稱作活捉。其一是軍事的活捉:在戰場上抓到敵人;其二是警方的活捉:逮捕犯罪人;其三是鬼附身的活捉。《西湖二集》里 “冤魂日日纏身,被眾鬼活捉而去”就是鬼附身的活捉。要注意的是,雖是“活捉”,其實被捉的人物已經死亡。來自純文學的活捉,比較有名的是“焦桂英活捉王魁”故事。

根據目前掌握的十王神軸畫來看,活捉戲中的歷史人物一般是犯過罪的帝王和歷代漢奸,前者如劉邦呂后、曹操、李世民,后者如潘仁美和秦檜。楊七郎和潘仁美、岳飛和秦檜的故事之所以會在現存神軸畫中得到比較普遍的表現,或許和19世紀末20世紀初中國當代愛國主義的崛起有關。如果按人物的性別劃分,活捉又可以分為以下四種:無名鬼活捉男人/女人;男鬼/女鬼活捉女人;男鬼活捉男人(最有名的是 關公戲“走麥城二本-活捉呂蒙”或川劇“活捉子都”);女鬼活捉男人(這個男人可能是女鬼的仇人,也有可能是負心漢,前者如孫富,后者如王魁)。

地域性的故事象征地獄中一個固定的地方或者死者歷程的一個階段,它們雖然不在冥王面前表演,但和戲曲、文學的關系也比較密切。出自《聊齋志異》的川劇戲《陰陽界》,講的是喬大年、史連城和賓娘的故事,這一出戲有時候會出現在川西或川北的神軸畫上代表陰間和陽間的邊界的第一殿秦廣望殿。

除了以上提到的活捉戲故事和地域性故事之外,十王神軸畫中還有三個非常普遍的故事,可稱之為超度性故事或經典故事。它們是:目連救母、涇河龍王引唐太宗到冥界和郗氏變蟒。其中目連救母的故事和另外兩個故事有所不同,首先是因為這個故事一般被畫在死者歷程里,是和鬼卒、死者在一層,而不是畫在冥王桌前的故事層。唐太宗入冥和郗氏變蟒的故事則有點類似活捉的故事,它們都在冥王的面前演出。這兩個故事是十王神軸畫中最常見的故事,幾乎出現在每一套十王畫上。

沒有唐太宗入冥就沒有西天取經

最早記錄唐太宗入冥故事的文本是敦煌卷子S.2630,這個卷子現存在英國博物館,它大概是晚唐時期的作品,還沒有出現龍王。到了明朝初年《永樂大典》所收《魏征夢斬涇河龍》時,就出現了龍王,此后的《西游記》、《翠蓮寶卷》、川劇《唐王游地府》和《斬龍臺》都有龍王。《西游記》一開始就講了涇河龍王違背天命被天庭斬首的故事,龍王死前找唐太宗幫忙,但是魏征還是在夢中斬了龍王。龍王的魂魄因此懷恨在心,拉唐太宗下地府算賬。這個故事非常常見,幾乎出現在每一套十王畫里。這個故事在《西游記》里之所以重要是因為對《西游記》的敘事結構起到了很重要的作用。唐太宗允諾回到人間后舉行盛大的超度儀式,這個儀式就是由唐玄奘主持的,儀式結束后,觀音點化玄奘去西天取經。所以可以說,如果沒有唐太宗入冥就沒有西天取經,所以唐太宗入冥這個故事才會在十王畫中有這么重要的地位。

郗氏變蟒故事的演變

郗氏變蟒這個故事大家不是很熟悉。郗徽是梁武帝的第一個妻子,很年輕的時候就已經去世。雖然梁武帝當時還未登基,但民間依然稱郗徽為郗氏皇后。民間傳說郗徽是一個非常厲害的妒婦,死后變成了一條大蟒蛇,為了救度她,梁武帝讓寶志和尚編《梁皇寶懺》超度郗徽。自宋朝以后,《梁皇寶懺》開始被視作水陸齋的起源。

唐代韋述《兩京記》(現存于《太平廣記》卷四一八)就記載了郗后因忿怒而化作毒龍的故事。宋代《水陸儀文》開始把梁武帝和寶志和尚看作水陸儀的創始者。元代《釋氏稽古略 》(T.2037)也提到了變蟒的故事。明代在《慈悲道場懺法》之前增加了一個講變蟒故事的序文。現存通俗文學中郗氏變蟒的故事有兩大系統。第一個系統的文本包括:馮夢龍《古今小說》中的《梁武帝累修歸極樂》、《梁武帝西來演義》、兩本分別來自四川和湖南的高腔戲《慶云宮》和《目蓮全傳-梁傳》。另一個系統的文本包括:《二十四尊得道羅漢傳》和《梁皇寶卷》。這兩個系統故事對郗氏所犯之罪的敘述有所不同,前者除了講到郗氏逼僧人開葷外,還提及郗氏妒殺苗貴妃的故事。后者則只強調郗氏之惡在于殺生開葷和勉強僧人吃葷,《梁皇寶卷》甚至未提及妒殺苗貴妃之事。《梁武帝西來演義》中說到梁武帝和郗氏是兩朵謫世的仙花。郗氏善妒,殘酷殺害苗妃后因病死去,因郗氏前世是天上的仙花,不是普通人,所以不用喝孟婆湯,照業鏡的時候也照不出罪孽,受油鍋之刑時會有蓮花涌出來救她。但她變成了一條大蟒蛇,前往苗妃墓前受苦。這個系統的故事中有愛情的成分。但在《梁皇寶卷》中,郗氏的罪過, 像目連之母劉氏, 主要在開葷和殺生,宗教性更濃。

目連救母、唐太宗入冥、郗氏變蟒這三個故事能在十王圖中占據特殊地位自有其原因。首先,這三個故事都是有關地獄救人的故事,和超度儀式有很密切的關系。目連故事和盂蘭盆會有關,唐太宗入冥是取經故事發生的契機,郗氏和梁武帝的故事則被看作水陸齋儀的來源。其次,演出這三出戲的時間和法師用十王畫的時間一致,都是在葬禮、中元節以及別的和超度亡魂有關的儀式上。再者,這三個故事都可以在目連戲中一起上演,目連救母當然是目連戲的基礎,另外兩個故事則屬于西南高腔戲所謂“花目連”。在“花目連”中,郗氏和梁武帝被當作成目連父母的前世。而且在四川地區演出目連戲時,郗氏變蟒之后會在戲臺上掛起一條“郗氏幡”,直到演完整部目連戲后才會把紙幡燒毀。

郗氏變蟒故事在十王神軸畫中也體現出鮮明的特點。其一,郗氏常以人頭蛇的形象出現。從十四世紀起,郗氏、梁武帝和寶志和尚就出現在了佛經版畫中,但這個時候,蟒蛇和郗氏還是分開的,一般蛇在地上,被超度的皇后郗氏站在云間。明清小說的插畫中,郗氏也是一條真正的蛇,沒有人頭。

然而,在近代十王畫中,郗氏卻一致被畫作了一條人頭蛇。出現這個現象的原因可能有三,第一是因為這是一個簡化故事的辦法;第二是這種畫法可能受到了別的冥間蛇神,如著名的喪門、吊客的影響;第三點目前還只是猜測:人頭蛇的郗氏和龍頭人的涇河龍王同時出現在一幅神軸畫中,可能暗含著某種圖像性的邏輯。

郗氏變蟒故事在通俗文學中存在兩個系統,在十王畫里也有兩個系統。一種是超度類,蛇面向梁武帝和寶志和尚祈求超度。大部分十王畫都屬于這一類。這一類畫中,變成蛇的郗氏有時甚至不會完全出現在武帝和寶志旁邊,這恰好說明了這個故事很流行。另一種則接近活捉類,蛇被苗貴妃活捉到地府,這類場景雖然只是出現在少數十王畫中,但可以說明十王畫受到了小說和戲曲的影響。

郗氏變蟒故事在十王畫的結構內有著比較重要的意義。雖然郗氏故事出現的地點不固定,比如會出現在地獄第三、五、六、九殿,但它們有一個共性:一般都出現在超度死人的畫面里。比如出現在一位救苦天神把油鍋變成蓮池時,或出現在其他死人因抄寫經文而被救度的場面中。甚至在小說和戲曲中,郗氏都是被人從地域中救度出來的。

郗氏變蟒這個故事很重要。首先,它創造了一部重要超度經文《梁皇寶懺》的來源傳說。其次,郗氏作為一個人頭蛇,也在把圖畫中其它可怕的冥界蛇神現象化為一個善神。最后,郗氏變蟒故事作為一個前目連故事,會出現在華南目連戲演出和法師超度儀式中。

總之,這三個十王畫中常見的經典故事體現了法師十王畫的某種“樂觀性”。因為法師會在“破地獄”儀式上使用這些十王畫,所以這些畫不會只渲染地獄的恐怖和報應,也會宣傳救苦神可以超度亡魂。這或許是有這三個故事的十王畫和其它十王畫的一個重要區別。

6月7日和8日還將繼續進行兩場講座,主題分別是“周公桃花女陰陽斗傳 : 一項近代中國的有關結婚、算命和延壽的民間神化故事”和“中國的‘非經典’宗教敘事文學的定義:以超度儀式在明清通俗小說中的敘事作用及通俗仙傳的宗教意義為例”。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司