- +1

講座|“人之神圣性”是西方啟蒙運動的直接遺產嗎?

應北京大學“大學堂”講學計劃的邀請,德國著名社會學家、柏林洪堡大學神學院宗教社會學教授漢斯·約阿斯(Hans Joas)于近日訪問北京大學,發表系列演講。約阿斯教授出身社會學,現在的研究逐漸偏于理論社會學、社會哲學等,他始終關注著西方乃至人類發展史上的重大問題。5月16日約阿斯教授在北京大學二體地下報告廳發表第一次演講,本次演講由北京大學教育學院的陳洪捷教授主持,主題為“全球視野下的奴隸制與酷刑”。據陳洪捷教授介紹,約阿斯教授關注的并非奴隸制本身,是全球視野下的人權觀念;不是出于歐洲中心主義的視角,而是站在人類文明的開闊視野下來看人權。比如一方面自法國大革命以降,西方常常在講人權;與此同時,在殖民地普遍實行奴隸制,在美國有黑奴,那么它們符合西方的基督教傳統嗎,符合人權觀念嗎?這些都是約阿斯教授試圖要回答的問題。

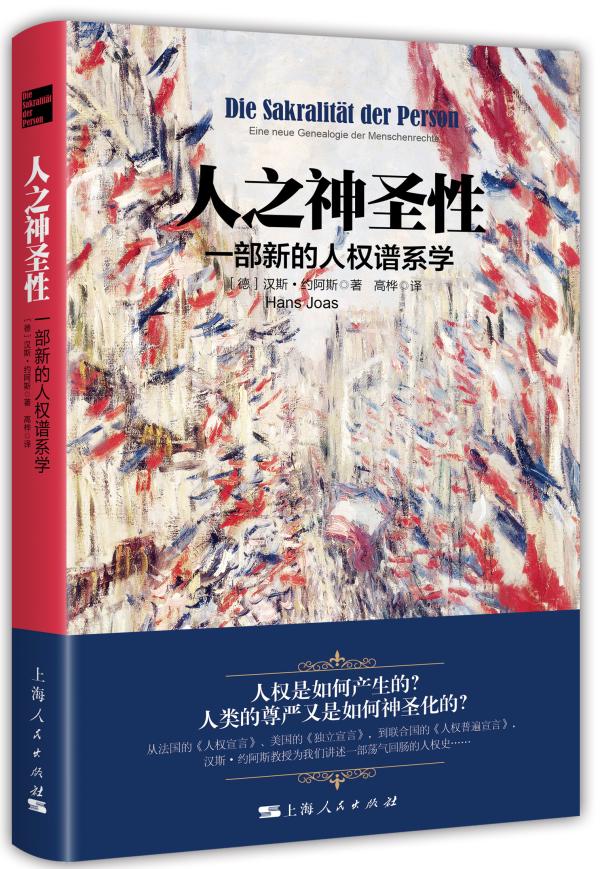

此次演講的內容基于約阿斯教授的兩部著作,2011年出版的《人之神圣性(Die Sakralit?t der Person)》(中譯本即將問世)和2015年出版的《人權是西方的嗎?(Sind die Menschenrechte westlich?)》。《人之神圣性》試圖從一種新的角度,追溯18世紀晚期以來人權“法制化”的歷史動力,以及1948年《世界人權宣言》起,由聯合國主導的人權進程。從經驗研究上看,這部著作著力勾勒雙重進程:一是18世紀歐洲刑罰體制逐漸廢除酷刑,二是19世紀后半葉美國廢奴。令約阿斯教授料想不到的是,有人竟借助這兩點來論證“西方的優越性”。因此,約阿斯教授力圖在講座中重新闡釋這兩重進程,并將“人權”擴展到更廣闊的歷史空間,避免西方中心主義的論調。

約阿斯教授首先介紹了現有的人權研究的情況,這一領域爭議不斷,尚無明確共識。

第一個問題是,人權史自何時始?

有些學者認為人權是晚近的事物,遲至1948年《世界人權宣言》才發端。當然,他們也承認“宣言”不是憑空出現的,在1948年之前已有“前史”,譬如“二戰”期間猶太思想家的學說、1942年圣誕節庇護十二世教宗發表的文告等,人權思想的發展也與抵制及反思希特勒密切相關。一些激進的年輕學者甚至認為人權史發端更晚,畢竟在冷戰時期,人權還算不上公共議題,人權始于1975年的《赫爾辛基宣言》或美國卡特政府的“人權外交”。總之,人權史相當短暫。

另一批學者則截然反對,認為人權始自“人類”或“人性”觀念,已經有兩千多年的漫長歷史。人并不是一開始就有“人類”概念的,它的形成是一次關鍵轉折,從此人們不再僅僅區分“我們”與“他們”,逐漸形成普遍的“人類”概念。所謂“人類”概念不限于經驗層面,尤其在規范層面,譬如人自問“這對我/我們有好處嗎?”到“這對全人類有好處嗎?”,甚至可能更激進地從現存的人遍及尚未降生的人類(典型如環境問題)。那么這派人權史的重心落在哪里?不同學者略有分歧,比如溫克勒(Heinrich August Winkler)認為人類概念源于一神教,也有人認為是古希臘哲學。約阿斯教授認為更可取的是借用卡爾·雅斯貝爾斯的“軸心時代”,這一概念絕非西方中心主義的。

第二個問題是,“人權史”究竟是什么意思?它可能僅限于法律史;或者是哲學史、宗教史之內;它也可能指政治史。在此,我們首先要分清政治史與法律史,顯然并不是寫在法條里的東西都能成為政治事實,法律是否有效有賴于特定的權力結構;又或者,人權史是就心態史(history of mentality)的維度而言,是人們日常生活中的態度和民情。上述四維度都可能發生變化,但相互之間談不上嚴格的因果決定關系。約阿斯教授以戰后德國為例,西德的政治體制可能很民主,但戰后人們的“心態”遠非民主,畢竟他們之前生活成長在納粹之下,說不定還曾為其效力。那么這些人的實踐就與理論上的法律結構或者政治體制產生張力。改變既有可能始于法律體系,也可能始于人們的心態——人們突然就不這么行事了,法律隨后趕來為人的行為辯護。

第三個問題是宗教史與其規范(normative)維度是怎樣的關系?約阿斯教授試圖在非歷史的哲學路徑與純粹經驗的歷史路徑之前走出第三種可能性。《人之神圣性》有一章題為“非康德亦非尼采”,康德象征著非歷史的道德哲學,尼采則研究道德的譜系學。

約阿斯教授認為,要回答第一個問題,必須先做三重區分:(1) 哲學或宗教的倫理。(2) 某一國家層面的法律。(3) 跨國的法律制度。“人權始自何時?”答案取決于我們怎么理解人權。如果從哲學或宗教倫理的角度,那么許多地區自軸心時代便有人權存在了。如果人權只是某一國家層面的法律,那么起點可以落在18世紀晚期的美國革命或法國大革命。倘若人權是跨國的法律制度,那它的確遲至二戰后的聯合國才發端。這三種答案所關注的核心問題其實是不同的。約阿斯教授在《人之神圣性》里選擇18世紀晚期為起點,即特點哲學思想何時體現到具體的國家法律上。

針對第二個問題,僅僅關注哲學文本之中出現某個概念,肯定是不夠的。對當時生活著的大眾而言,這些紙上的哲學思想可能壓根與他們的行動無關。所以約阿斯教授感到不能只從哲學上討論觀念,而要關注所謂實踐上的“心態”。

一方面,哪些事有很強的驅動力。純粹知道某個觀念不必然意味著它能驅動人,約阿斯教授感興趣的是,人們受什么所驅動?什么對人而言特別有效(effectual intensity)?什么在情感上有效?某些規范倘若被觸犯,人們會變得非常激動,義憤填膺,那么究竟哪些規范如此效力呢?譬如,有一位父親在街上打小孩,那么路人的第一反應顯然不是“啊真有意思,原來還有人像18世紀那樣行事”然后拿出小本記筆記,人們會感到憤怒,立即去阻止他的行為。驅使人行動的可不只是頭腦里的觀念。

約阿斯教授對“心態”視角的另一側重點在于,哪些事對人而言是主觀自明的(subjectively self-evident)。很多時候,我們所體驗到的根本價值沖突不需要客觀的證明,而是主觀上自明的。比如我完全不能接受對兒童的性虐待,這時來一個人問我“為什么呢”,我的反應不會是“我還從未想過原因呢,他發現了我的一個邏輯漏洞”。實際上,我只會覺得這個人非常奇怪,他為何會問這樣的問題呢?這件事對他不像對我那樣自明,但從我的角度來看,它就是徹底自明的,不需要任何客觀的哲學論證來說服所有人。

約阿斯教授用“神圣性”(sacred)來表達上述兩個維度,即強大的驅動力和主觀自明的體驗。他的概念承自歐洲社會學思想的深刻淵源,首先是涂爾干的《宗教生活的基本形式》。馬克斯·韋伯沒有直接使用“神圣性”的概念,不過他用到了卡理斯瑪,而約阿斯教授認為卡理斯瑪或多或少與神圣性相似。重要的是,神圣性不只限于宗教學或神學的概念,它是一個社會科學的概念,所有人都有其視為神圣的東西,社會科學家可以觀察、研究什么對某人而言是神圣的,甚至可以研究神圣化的機制,為何某人會將某物變為神圣的?例如民族主義會將民族國家的符號都神圣化,以至于人愿意為了一面旗幟獻出生命。之所以約阿斯教授的著作題為《人之神圣性》,正是在探究為何有些人會將人本身視為神圣的。只有將人本身當作神圣的,關塔那摩監獄里發生的虐待才會被視為不可接受的。

《美國獨立宣言》的主要起草人托馬斯·杰弗遜寫道“All men are created equal”(人皆生而平等),他本人卻在種植園蓄養大量奴隸,甚至與女奴海明斯生育了幾個孩子,顯然他的言行之間有些張力。事實上,西方的思想傳統鮮有徹底一貫拒斥奴隸的。柏拉圖與亞里士多德反倒為奴隸制提供了辯護。后來的文藝復興也沒有抵制奴隸制,恰恰相反,1550年前后一名佛蘭德外交官說道:“我們永遠無法企及古人的輝煌成就,因為我們缺乏必要的奴隸。”《圣經》里摩西的律法禁止奴役猶太人,與此同時,又鼓勵奴役其他民族,“至于你的奴仆、婢女,可以從你四周的國中買。并且那寄居在你們中間的外人和他們的家屬,在你們地上所生的,你們也可以從中買人;他們要作你們的產業。你們要將他們遺留給你們的子孫為產業,要永遠從他們中間揀出奴仆。”(《利未記》25:44-46)即便是自霍布斯到洛克以降的現代政治思想,也時常為奴隸制辯護,伏爾泰甚至持有奴隸貿易公司的股票。美國革命之后,即1787年至1807年間,美國的奴隸貿易規模比之前大幅增長。歐洲的自由主義思想可能確實讓大部分歐洲人免遭奴役,同時造成種植園奴隸制的劇烈擴張。

天主教或新教也沒能強勢地拒斥奴隸制,盡管他們偶爾會譴責奴隸制,直到19世紀之前,這些譴責通常也是有條件限定的,主要反對奴役基督徒或者殖民地土著(Indios),不包括黑人。1488年,教宗依諾增爵八世將他的俘虜贈與教士作為奴隸,殖民地的許多修道院也使用奴隸。1510年代后,西班牙船只登陸西印度時首先要讀一份聲明,其中有一條只用西班牙語念的附加條款,土著壓根不懂,即教皇宣布這些土著及土地均由西班牙人統治,且必須允許傳教,否則便會招致戰爭、使他們淪為奴隸。新教亦然,雖然教友派等始終反對奴隸制,但新教內部整體而言缺乏邏輯一貫的徹底拒斥,反奴隸制的努力仍然被邊緣化。令人沮喪的是,在整個西方宗教體系中,其實都有將人神圣化的潛在可能性,但總限于微不足道的、不夠自洽的體系。

至于酷刑的問題,顯然,美國遠遠談不上廢除酷刑,奴隸制尚存,酷刑也就繼續存在。甚至在南部有些州,法律禁止奴隸主太過溫和地處置奴隸。當歐洲人在18世紀廢除酷刑時,頂多是在歐洲范圍之內,不涉及殖民地的問題。英國人在東非使用大量的阿拉伯奴隸,比利時國王利奧波德二世殘酷地奴役了整個“剛果自由邦”。酷刑、強奸、滅絕等不僅是殖民過程中運用的手段,到二戰后,當英國和法國開始在歐洲強制貫徹人權,當原來殖民地的人民也開始意識到人權觀念時,這些歐洲國家卻視而不見,甚至以“第二次殖民”的方式強行壓制殖民地的人權。直到最近,法國才開始討論1950年代對阿爾及利亞的統治,比如新任總統馬克龍就在競選中提到這一問題。約阿斯教授提到,當他在巴黎提到阿爾及利亞問題時,聽眾中立刻有人反駁,稱阿爾及利亞從不是法屬殖民地,它就是法國的一部分,另外法國人使用酷刑一定有其目的,而不是毫無緣由的。酷刑問題固然需要考慮種種極端情況,但法國人對阿爾及利亞的統治顯然沒到非得用酷刑不可的地步,他們在當地設置的集中營、施加酷刑,無論如何是“有目的”所不能辯解的。英國1950年代在肯尼亞鎮壓茅茅起義(Mau Mau Uprising)大肆屠殺,2013年英國外交大臣宣布對五千多名受害者賠償1400萬英鎊,并為當年的折磨道歉。不過對整個事件,英國政府辯稱當年的鎮壓行為由當年英國殖民地當局所為,所以問題轉交給接管當地統治權的肯尼亞共和國,而不是現任英國政府。

人之神圣化進程在法律上的實現,并不是既定宗教或文化觀念的簡單貫徹,雖然歐洲18世紀晚期初現端倪,但人的神圣化進程不能這樣輕易以目的論的方式上溯到啟蒙觀念。這是因為人們往往低估了文化價值內部的沖突與張力,才會假定某些文化規范直接驅動著人們的實踐。人之神圣化不是文化的勝利,人權也絕非西方的戰利品。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司