- +1

那些年,西方老炮兒們的東方繆斯

文|久賓·貝克哈德;編譯|lahoho

當我還是個毛頭小子,讀過不少搖滾明星的軼事,還都和旅行有關,什么披頭士去了印度,滾石去了兩次摩洛哥。前齊柏林飛艇樂隊成員佩奇和普蘭特去過摩洛哥之后,在撒哈拉沙漠中受到啟發寫了一首“遙遠的喀什米爾”——有點摸不著頭腦,因為二人當時既沒有去成印度,也沒到過巴基斯坦。

那會兒我少不更事,以為西塔琴是那些六十年代迷幻老炮兒的獨門樂器,后來才知道西塔琴起源于印度和波斯,而嬉皮士們鐘愛的佩斯利花紋,在被蘇格蘭公司大批量生產之前,更早出現在伊斯法罕的木質印章上。

1970年,保羅·麥卡特尼和后來成為他女友的簡·亞瑟造訪德黑蘭。二位先是在印度瑞詩凱詩拜見了圣者瑪赫西大師,之后又來到伊朗首都小住,享受水煙和美食的同時,與伊朗流行樂天王、有“爵士蘇丹”之稱的Vigen Derderian一起鬼混。因為只會用波斯語說“不要拍照”,萬人迷麥卡特尼被當地人評價為輕浮且無腦。

1926年,米蘭的觀眾第一次欣賞到歌劇《圖蘭朵》,當時的普契尼受到了12世紀波斯浪漫主義詩人尼扎米的著作《七美人》的影響。50年之后,一次偶然機會,尼扎米又成為西方音樂頑童的靈感繆斯,這次輪到“吉他之神”埃里克·克萊普頓。當時,克萊普頓絕望地發現自己愛上了朋友之妻,保羅·麥卡特尼的時任妻子貝蒂·伯伊德。

兄弟情走到盡頭了,但內心還有掙扎。這時克萊普頓手頭上正好有一本尼扎米的《萊拉和瑪吉努》。在古代波斯愛情故事和新戀情的雙重攻勢下,克萊普頓提筆如有神,寫下新歌“萊拉layla”,并成為新專輯《萊拉和其他情歌》中最耀眼的一首。聽說那兩年,不少剛出生的女嬰取名萊拉,皆因熱戀中的父母聽了這首受到中世紀波斯詩人啟發的搖滾名曲......

聽說過東方快車奢華火車不稀奇,你聽說過東方快車樂隊嗎?這個樂隊還真在地球上存在過,成員創始成員蓋迪斯是個癡迷烏德琴的法國小伙,酷愛旅行,漫游到伊朗時,遇到了一拍即合的同好,曾被巴列維國王授勛的伊朗打擊樂天才法希德·戈爾索基,他們倆再加上比利時的前飛行員貝斯手布魯諾·蓋特,出了一張“東方快車”的同名專輯,里面的曲子在東方樂器的襯托下,帶著神秘虛幻的異域色彩。雖然在今天人們看來,他們對于“西方遇見東方”的理解有點陳詞濫調,但時光回轉,那時的初次相遇還屬誠意滿滿,令人振奮。

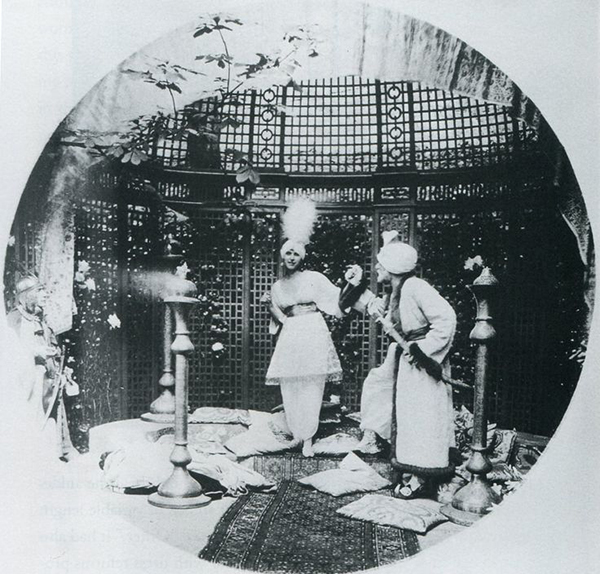

還是1970年代,德國音樂人Holger Czukay有收聽異(域電)臺的愛好。通過短波,他迷上了伊朗的Iraj電臺,里面的人聲和鼓聲讓他振奮,頭腦一熱的他錄下來之后,直接拿來用作自己新專輯《波斯之愛》的采樣了。不得不說,這張專輯的封面,極具薩非王朝時代波斯細密畫的特點,只是模仿得比較拙劣:柏樹、裸胸美人和血紅的葡萄酒……西方人對于波斯情調的理解,大抵如此了。

不能忘了皇后樂隊,主唱弗雷迪·默丘里,一個出生于東非桑給巴爾的帕西人,祖先是從伊朗逃難出來的瑣羅亞斯特信徒。有幾個人,即便是樂迷,會提起/想起/知道他的波斯語本名“法魯克”呢?可能也正因如此,在西方搖滾樂長期被禁的伊朗,皇后樂隊卻一路綠燈待遇,直到伊斯蘭革命爆發。

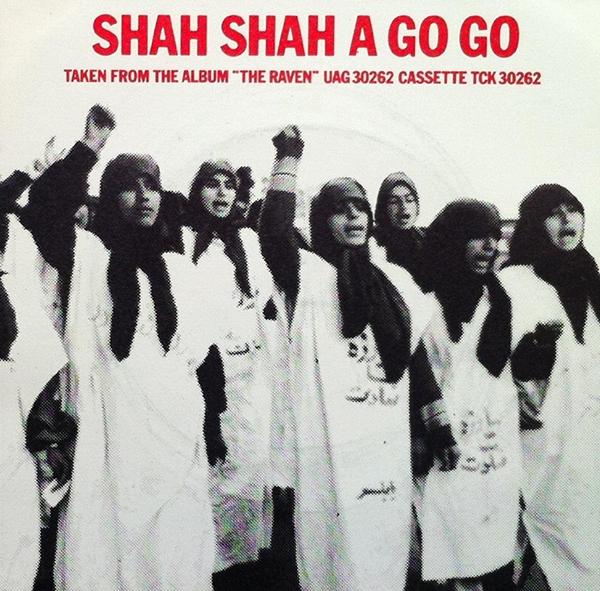

說起伊斯蘭革命,對此,有個英國迷幻朋克樂隊The Stranglers,寫了一首無厘頭曲子“巴列維下臺咯”(Shah Shah a Go Go),MV的風格無比鬼畜,當然,它在一些國家被禁了。事實上,歌詞內容雖然無情諷刺了巴列維王朝的奢侈生活,但也暗諷了躍躍欲試的西方傳教者,屬于兩邊不討好,損人不利己的類型,根本不能勝任東西方橋梁的角色。

百年前的吉普林說:東方就是東方,當然,西方就是西方,兩者永不相遇。事實上呢,東西方不僅相遇了,他們還相愛相殺過,只是后來又相忘于江湖了而已。

更多前沿旅行內容和互動,請關注本欄目微信公眾號Travelplus_China,或者搜索“私家地理”。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司