- +1

服妖:古人的奇裝異服

“服妖”,用通俗的話來說,就是奇裝異服。古今中外奇裝異服現象并不罕見,成因各有差別。但大致都是個人服飾個性和社會的認可度之間產生了矛盾。不過,不能簡單地把服妖和奇裝異服畫上等號,只有這些異裝可以附會當時社會上發生的一些異樣現象時,便被稱為服妖。服妖即是把異服看作是災異的先兆。

在中國歷史上有著不少被古人稱為“服妖”的服飾怪異案例。古人認為奇裝異服會預示天下之變。《尚書大傳》:“貌之不恭,是為不肅,厥咎狂,厥罰常雨,厥極惡,時則有服妖。”把服裝和天下之變聯系起來,是有點荒謬的,但在中國封建社會中,服飾從來都不是一個單獨的現象,而是與當時的政治經濟文化相關聯的,當社會處于急劇變化時,服妖也就成為變化的一個表象。中國歷朝歷代均將服飾看成是上層建筑的一部分,等級制度通過服飾表現出來,并用“禮”的形式規范下來,這種制度為禮教所維護,植根于人們的內心深處,不敢輕易逾越。當一個王朝的控制力日漸減弱的時候,隨著社會風尚的變化,人們對服飾新意的追求開始萌發,就會出現服飾上求新求異的現象:不按自己的社會地位、名分,不遵循禮所規范的式樣、紋飾、質料來選擇服飾,這自然會引起當時社會正統人士的不滿,或被斥為“僭越”,或是冠以“服妖”之名,甚至認為是亡國之兆。但不論人們對于服妖有著怎樣的情愫,歷朝歷代均有服妖現象卻是不爭的事實。

一、漢時服妖

漢時期在上行下效作用下已經出現胡服之尚。永嘉南渡,五胡亂華,一些災異論者就把政權的衰亡歸結于胡服上,百姓也相戲曰“中國必為胡所破也”。國家的衰亡與服妖聯系起來,可以看出當時人們的焦慮與無奈。

《后漢書·五行志》中記載了一起服妖的案例。起義的農民軍將領勝利之后不屑穿西漢官員的服飾,依舊穿卑賤的服飾,《光武帝紀》中說“人莫不笑之”。在《后漢書·五行志》中認為,這是“服之不衷,身之災也,是服妖也。其后,更被赤眉所殺”。直接把身災與服飾聯系在一起了。

二、魏晉南北朝士人服妖

雖然奇裝異服每朝均有,但魏晉時期又屬典型。曹操家族算是魏晉風尚的開篇。能否想象一代梟雄曹操,“被服輕綃,身自佩小鞶囊,以盛手巾細物”?《曹瞞傳》中,曹操身披輕紗,帶著個裝著手帕和細軟的小包。很難想象曹操居然會有如此細膩的一面。從皇族開始,這樣的風尚影響全國。

公元4至6世紀的南北朝時期,社會時局動蕩不安,玄學與道、釋兩教結合,傳統儒家學理失去支撐,使得當時的士人普遍追求一種放蕩不羈、及時行樂、縱情山水的理想信念。文壇空談之風盛行。文人們崇尚虛無、藐視禮法,他們穿著袒胸而寬松的衫子,放浪形骸。魏晉南北朝最著名的士人就是竹林七賢,這是一群特立獨行的人物,他們似乎不屑于參與政治,服飾裝扮也表現出挑戰常規的怪異。在南京西善橋出土的磚畫上可以看到,竹林七賢席地而坐,衫領敞開,神態各異,性格刻畫相當細致:嵇康頭梳雙髻,在銀杏樹下安然撫琴 ;阮籍一襲長袍,吹指做嘯狀;山濤赤足屈膝,正陶醉于美酒……人物刻畫生動,富有個性。

南朝竹林七賢磚畫

有關竹林七賢的故事流傳很多,如《世說新語》中曾記載過竹林七賢之一的劉伶醉酒后的一段趣聞:劉伶嗜酒,一日徹夜狂歡后狀若瘋癲,披頭散發、衣帶凌亂,而后赤身裸體地在屋中跑來跑去,賓客十分尷尬。有賓客對其行為深感不恥,譏笑他有傷風化,但劉伶聽后卻反唇相譏:“我以天地為棟宇,屋室為裈衣,諸君何為入我裈中?”裈即褲子,古代的合襠褲。這句話的意思是,我以天地為房屋,以房屋為衣褲,你們這些人,為何進入我的褲襠中?我有什么好羞恥的?賓客們聽后不知如何辯白,羞憤而去。

劉伶是竹林七賢的代表,竹林七賢的服飾就是當時士人服飾的寫照,其服裝形式和社會意識有著內在的關聯。在魏晉南北朝這樣的一個亂世中,這些上層知識分子的裝扮卻是如此不合禮法,在當時是駭世驚俗、為正統所不能接受的,是當時的服妖群體。士人的裝扮,既是他們任情放縱的生活風貌,同時也反映了他們對于世俗禮教的不忿。對于魏晉士人的服妖,不能簡單地看服飾面貌的表象,而是要看到他們服飾覆蓋下的精神世界。“薄帷鑒明月,清風吹我襟”,放任不羈的魏晉名流,傳達出一種悠然自得、與造化相侔的哲理境界。

《晉書·五行志》記載,魏明帝曾著繡帽,披縹紈半袖衫與臣屬相見。有位叫楊阜的大臣,性格十分耿直。他實在忍不了,就上奏皇帝:“您穿的半袖,符合哪家子的禮儀?”魏明帝者聽了楊阜的嗆聲,也只能默然無語。半袖衫多用淺青色(縹),與漢族制度中的禮服相違,曾被斥為服妖。后風俗變化,到隋朝時內官多服半袖衫。沈從文先生的著作《中國古代服飾研究》中寫道:“半臂又稱半袖,是從魏晉以來上襦發展而出的一種無領(或翻領)、對襟(或套頭)短外衣,它的特征是袖長及肘,身長及腰。”半臂是短袖式的罩衣,袖短于衫而身與衫齊,大袖。在隋唐時期的壁畫、俑等文物中人們可以看到眾多半臂的形象。下圖是現存于昭陵博物館的唐代壁畫,出土于陜西省禮泉縣煙霞鎮西側李震墓,畫中的女子身著白色的窄袖襦裙,外穿紫紅色的圓領半臂,穿著紅色的裙子,面容豐腴略帶笑容,形象生動。在永泰公主墓壁畫上的持物侍女圖人物中,也可以看到半臂的穿法。領首女官身后的侍女,梳著高髻,穿半臂長裙。套在襦衫外的半臂,讓侍女們顯得特別前衛、干練。唐代半臂主要和長裙一起穿著,一般穿在外衣之上,也有穿在中單之上,外衣之下的。半臂內穿的上衣袖子較窄,半臂則袖口略寬大,這樣里外衣的袖子寬窄、長短形成對比,增加了服飾的層次感,而且半袖的造型又便于活動,具有很好的服飾功能性,無論是在美學上還是在實用上,半臂都是具有很大優勢的。后唐馬鎬《中華古今注》卷中“尚書上仆射馬周上書云:‘士庶服章有所未通著,臣請中單上加半臂,以為得禮。’”且房琯的家法有“不著半臂”。所以即便半臂在當時如此流行,也并非是被看作符合禮制。

唐代壁畫中穿半臂的女子

三、唐代服妖

服妖在歷代均有體現,唐代自不能例外。《新唐書·五行志》中就林林總總列舉了十六種服妖現象,包含服裝、飾品、日用品等諸多方面。

如著裝方面的服妖:太尉長孫無忌用烏羊毛做渾脫氈帽,人們紛紛效仿,稱為“趙公渾脫”。唐高宗時期,太平公主著紫衫、玉帶、皂羅折上巾。天寶初,貴族及士民喜歡穿胡服戴胡帽,婦人則簪步搖釵,衿袖窄小。楊貴妃好服黃裙。

飾品、妝扮方面的服妖:楊貴妃常以假鬢為首飾。元和末,婦人梳圓鬟椎髻,不設鬢飾,不施朱粉,以烏膏注唇,狀似悲啼。人們認為這樣的裝扮不是好的兆頭,“圓鬟者,上不自樹也;悲啼者,憂恤象也。”唐末年,京都婦人梳狀如椎髻的“拋家髻”,世俗尚以琉璃為釵釧,亦被認為是服妖,因為拋家、流離,都是遷徙流離的兆頭。

日用品方面的服妖:武后時,嬖臣張易之為母臧做七寶帳,有魚龍鸞鳳之形。

鞋履方面的服妖:文宗時期,出現了前代所沒有的高頭草履。

五行志是史書中“志”的篇目之一,漢時班固撰《漢書》時所創,共計五卷,記載日食、月食、星體變異和各種災害以及陰陽學說。后歷代正史繼之。以上種種服妖記于五行志中,雖充滿迷信附會,但亦保留了當時的思想觀,具有一定的參考價值。

《五行志》中提到的唐高宗時期“太平公主著紫衫、玉帶、皂羅折上巾”,即女著男裝現象。中國自古便秉持“男女有別,男尊女卑”的思想。這一特色同樣也體現在服飾上,所以男女不通衣服,無論是男扮女裝或是女扮男裝的現象都是極少的。但唐代卻是一個例外,唐代出現了諸多女扮男裝、女著男裝的現象,甚至成為唐代女性服飾的一大特色。

在一些唐代繪畫、唐墓出土的人俑、唐墓壁畫中均可見唐代女子著男裝的形象。如,陜西乾縣永泰公主墓壁畫中就有穿圓領小袖長衣,佩蹀躞帶的侍女,還有穿窄袖圓領袍、小口褲的女官。女著男裝的形象在各類繪畫中也有展現,唐代人物畫家張萱的《虢國夫人游春圖》便是最好的明證,畫中有五位女子均身穿圓領袍衫,頭戴幞頭,都是當時流行的男子裝扮。據專家考證,畫中身著男子青色圓領服的可能便是虢國夫人,她騎在馬上,神態倨傲而自然。遠看似是男子,但細觀卻面頰豐潤、櫻桃小口。畫家將虢國夫人的媚麗清秀與男子的颯爽英姿很好地結合在一起(見圖3.35)。

唐《虢國夫人游春圖》局部,深青衣者疑為虢國夫人

此外在繪畫《唐人宮樂圖》《觀鳥捕蟬圖》《內人雙陸圖》中都可見女著男裝的形象。下圖,即唐代繪畫《唐人宮樂圖》中的侍女,她面色紅潤,櫻桃小口,穿著男子的圓領袍衫。

唐《宮樂圖》中著男裝的侍女

唐代有女著男裝之風尚,一是受到胡風的影響。唐高祖的母族是鮮卑的望族,“中宗時后宮戴胡帽,穿丈夫衣靴”。胡服,作為一種獨特的服裝,便于穿脫,便于勞作,民間女子對之也十分推崇。胡服風尚在一定程度上促進了唐代女著男裝的普及。其次,女著男裝這種審美取向離不開上層貴族階層的推進。雖然唐初期就有不少平民女子為了干農活更加方便而身著男裝,但這并不是為了審美需求而產生的,只有社會上層貴族女子將著男裝視作一種流行的日常穿搭時,才會自上而下,在唐代形成了一股女著男裝的時尚潮流。前面說過,《五行志》中提到太平公主穿男子衣衫,這便是一個典型的例子。太平公主著男裝歌舞于帝前,高宗和武則天只是笑著說:“女子不可為武官,何為此裝束”,但并無批評與質疑。至唐玄宗時期,女著男裝的流行風尚已經逐步從宮廷流傳到了王室貴族之間。到了天寶年間,不少士族人家的女子穿著自己丈夫的衣服鞋帽,招搖過市以為時尚。

唐代女著男裝能夠如此普及離不開唐代比較開放的民風。唐代的女子能夠出門游玩、踏青,能夠參加各種社交活動,甚至一些諸如馬球之類的體育活動場合也能夠看到女子的身影。女子著男裝活動起來更加方便,也從一定程度上促進了男裝在女性中的傳播。

與其他朝代的女子相比,唐代女子的社會地位是較高的。如唐代夫妻離婚的現象并不罕見,婦女離婚后再嫁也很平常,這體現了相對開明的婦女觀念。在經濟上,均田制使無論男女都可以分到土地,在一定條件為婦女提供了經濟保障,讓她們可以做自己想做的事情;更不要說中國唯一一位女皇帝武則天也出現在唐朝。武則天常以男裝示人,國家的最高統治者都穿男子服裝,其他的女性當然也就跟風而服了。

女著男裝現象只是唐代盛世中微小的一部分,雖曾有過服妖的惡名,但從唐代女子著男裝現象中,可以看到女性思想的萌芽,也使人們看到了唐代女子在當時男權社會中對自由的追求和渴望。在唐代政治經濟發展平穩、社會風氣開放、民族文化多元化融合的大環境下,女性才能獲得較高的社會地位和較大的自由。今天的社會,女著男裝、中性化風格已是稀疏平常,但一千多年前的唐代女性敢于挑戰世俗傳統,敢于打破封建禮教,是值得贊許的。

四、宋世服妖

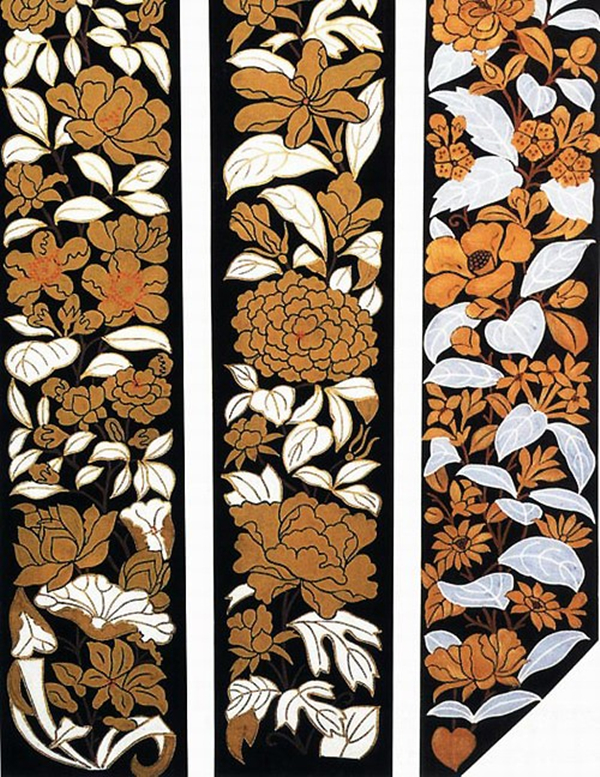

宋代服妖現象也不罕見,宋代文人陸游在《老學庵筆記》就提道:“靖康初,京師織帛及婦人首飾衣服,皆備四時。如節物則春旛、燈毬、競渡、艾虎、云月之類,花則桃、杏、荷花、菊花、梅花皆并為一景,謂之一年景。而靖康紀元果止一年,蓋服妖也。”這是說靖康年,宋代女子服裝上裝飾的“一年景”花卉紋樣,即將一年四季的典型花卉集于一身。靖康是宋欽宗的第一個年號,也是北宋的最后一個年號,靖康元年是1126年,1127年宋欽宗就投降金國,成為了金國俘虜。陸游感嘆“一年景”服裝是不祥之兆,所以靖康這個年號只用了一年。亡國居然與服裝上的紋樣聯系起來了,委實是冤枉。1975年,專家在福建發掘了一座南宋古墓,后經證實是南宋女子黃升的墓葬,其為宋代趙氏宗族的貴婦,身份顯貴。她的墓中出土了大量的絲織物,其中就包含一年景花卉綬帶。下圖,是福建南宋黃升墓出土的一年景花卉綬帶紋樣,在一幅畫面中兼備一年四時的景物,原是帶著對四時美景的期許,然而在特定的時間點倒是成了不祥的服妖了,不得不令人感嘆!

南宋黃升墓中出土的一年景花卉綬帶

其實,當時一年景花卉不僅出現在服飾上,在瓷器紋樣、冠飾設計上均有體現,下圖是宋仁宗皇后像中的一位宮女,她頭戴一年景花冠,冠上花團錦簇煞是好看。

宋仁宗皇后像中戴一年景花冠的宮女

宋代女子所戴的冠也有被稱為服妖的,《清波雜志》里記載:“皇佑初……宮中尚白角冠,人爭效之,號內樣冠,名曰垂肩、等肩,至有長三尺者,登車輿皆側首而入。梳長亦逾尺。 議者以為服妖。”宋代貴婦在冠上裝飾數把白角梳子,左右對稱上下相合,即白角冠;因為冠飾下垂至肩部,又稱垂肩冠或是等肩冠。其造型華貴典雅,深受女性喜愛(見下圖)。白角便是犀牛角,女子戴上這樣體積的冠以至于登上車輿時還需要微微側頭,難怪看到的人要竊竊私語說是服妖了。宋徽宗時諸色雜賣有“錮路、釘鉸、桶、修整動使、掌鞋、刷腰帶、修幞頭帽子、補洗角冠子”,補洗角冠子成為一種行當,可見白角冠之流行。這種冠梳習俗是奢侈的,宋仁宗曾為此下詔禁止,要求不得以角為冠梳,并對冠和梳的尺寸加以規定,但仁宗死后這種冠梳習俗愈演愈烈,直到宋亡才漸趨消失。更有甚者,宋時還有“士庶家競以胎鹿皮制婦人冠,山民采捕胎鹿無遺……”用沒有出世的胎鹿皮來制冠,或許美則美矣,但委實殘忍,與正統的觀念必然是不合的,自然要被稱為服妖了。

宋代繪畫中戴白角冠的女子

婦人的鞋履也有奇異的。宋陸游《老學庵筆記》:“宣和末,婦女鞋底尖以二色合成,名‘錯到底’。”北宋末年盛行一種鑲色的鞋子,鞋底部分由兩色合成,色彩交錯十分獨特,稱為“錯到底”。扇子造型奇特的:“竹木扇以木為柄,舊矣,忽變為短柄,止住插至扇半,名‘不徹頭’”,皆服妖也。

宋時推崇節儉之風,金、銀、翡翠的首飾僅限貴族命婦使用,民間禁止使用。由于統治者的禁令,民間女子只能轉向其他的材質,琉璃首飾盛行天下。但琉璃諧音“流離”,聽著不大吉利,也被以服妖稱之。

兩宋之際,金人大規模南下,世風突變,宋朝廷惶惶不可終日,服妖的說法尤為盛行。“宣和之季,京師士庶競以鵝黃為腹圍,謂之腰上黃;婦人便服不施衿紐,束身短制,謂之不制衿。”這種從宮廷開始、最后通國皆穿的服飾,就是前文所提到過的宋代男女都使用的褙子,也曾被指為服妖。

宋時服妖的指責頻出,一則是人們對于新奇服飾、冠履、首飾的喜愛與追求,二則也反映出在特定的歷史階段,嚴格的等級制度不再被恪守,具有典型的時代特色。

五、明代服妖

明代也是一個服妖現象突出的時代。有學者對明代的服妖現象做過研究,大致把明代的服妖現象分成僭越禮制、異服不詳、奢侈靡費、逆反陰陽四種類型。也有學者有其他的分類方式,此處就不一一敘述了。明朝的服妖現象主要出現在明中后期,在明代的正史、筆記小說中均有提及。以下略舉數例。

明朝中后期經濟繁榮,在時尚潮流之下,晚明的士大夫官僚階層都頗為講究服飾行頭。《客座贅語》記載當時的頭巾潮流:“南都服飾,在慶、歷前尤為樸謹,官戴忠靜冠,士戴方巾而已。近年以來,殊形詭制,日異月新……有漢巾、晉巾、唐巾、諸葛巾、純陽巾、東坡巾、陽明巾、九華巾、玉臺巾、逍遙巾、紗帽巾、華陽巾、四開巾、勇巾。巾之上或綴以玉結子、玉花缾,側綴以二大玉環……足之所履,昔惟云履、素履,無它異式。今則又有方頭、短臉、球鞋、羅漢鞋、僧鞋、其跟益務為淺薄,至拖曳而后成步,其色則紅、紫、黃、綠,亡所不有。即婦女之飾,不加麗焉。嗟乎!使志五行者而有征于服妖也。”士子們頭巾花樣迭出,鞋履的樣式也花樣繁多,頭巾與鞋履更是材質及色彩復雜。

明代的男子也著袍裙,不少男子挖空心思追求裙的美觀和時尚。當時有一種特殊的“發裙”,是“以馬尾織成,系于襯衣之內。體肥者一裙,瘦削者或二三,使外衣之張,儼若一傘……”材質特殊也就罷了,造型還是蓬蓬張開的,有一點像今天裙撐的樣子,穿上這樣的發裙必然十分顯眼,彼此之間“以相夸耀”,得意的樣子可以想見。不過這樣的衣服造型獨特了些,難登大雅之堂,士大夫鄙夷為“服妖”,認為只有粗俗官員、暴富子弟才穿。《萬歷野獲篇》也在“大臣異服”條中評價馬尾裙為“似次服妖,與雉頭裘、集翠裘何異?”雉頭裘是以雉頭羽毛織成之裘。《晉書·武帝紀》:“太醫司馬程據獻雉頭裘,帝以奇技異服典禮所禁,焚之于殿前。”集翠裘是百鳥羽皮縫制的皮衣,珍貴奇麗,世所罕見。此處以這兩者借指奇裝異服。

明代推崇禮教,中后期掀起了對程朱理學的反叛之風,對禁欲主義的叛逆尤為明顯。社會的淫逸縱欲之風興盛,男風盛行。一些女子為了迎合當時的男風愛好及男子的獵奇心理,女扮男裝獲得寵愛。《萬歷野獲編》中提及,萬貴妃為了迎合皇帝的審美,“每上出游,必戎服佩刀侍立左右”,而皇帝看到則是“輒為色飛”。在當時人的眼中,女子應以纖柔為主,萬貴妃卻因此獲得異眷,與唐代楊玉環受寵于唐明皇并無二致。女子戎服男裝是“男女易位之象”,萬貴妃的裝扮屬于服妖了。儒家禮教強調男女有別,男女混裝一向遭到排斥。男女混裝最出名的是妹喜與何晏,古人認為 :妹喜喜歡穿男子的衣帽,結果桀亡天下;何晏好穿婦人之服,亦亡其家。男女反裝,便是陰陽反常,是很難被正統的觀念所接受的。

六、清代服妖

服妖現象既然是異服與社會政治現象聯系了起來,那么在社會紛亂,尤其是兩朝的交屆之際,這種現象會更為顯著。首先是由于在社會紛亂及兩朝的交界之際,服飾制度相對沒有那么嚴格;再則,當出現異服時,人們也更容易將之與社會政治現象聯系起來。

清代的統治者非常注重服飾制度,將服飾看作是“立國之經”,因此在入關后要求全民“剃發易衣冠”。歷代皇帝均注重對服制的監管,以維持封建禮制。但是至清中后期,隨著國力的弱化,尤其是咸豐帝即位之后,服裝制度發生了明顯的變化,原先的服飾體制開始瓦解,一些反傳統的服飾出現了。如闊袖:“同、光間,男女衣服務尚寬博,袖廣至一尺有余。及經光緒甲午、庚子之役,外患迭乘,朝政變更,衣飾起居,因而皆改革舊制,短袍窄袖,好為武裝,新奇自喜,自是而日益加甚矣。”男女混裝的現象也不罕見。同、光之交,滬上妓女“有戴西式之獵帽,披西式之大衣者,皆泰西男子所服者也。徒步而行,雜稠人中,幾不辨其為女矣。”光緒時期,“某中丞少好女裝,人皆稱之為三姑娘”。“光、宣間,滬上衏衏中人競效男裝,且有翻穿干尖皮袍者。”衏衏就是青樓。徐珂以妹喜相比,直言妹喜是女子反行男裝的“初祖”。妹喜是何許人也?前文已述,是傾國傾城的美女,被稱為是亡國的紅顏禍水,明人以“男女易位”為服妖,由此可以看出徐珂對于男女混裝的態度了。

清末,新奇的發式亦被稱為服妖。徐珂在《清稗類鈔》中提及“湘潭婦女之服飾”時說,“道光時,湘潭之立云市至馬圫,貧婦椎髻鶉衣。后則少婦童女,盛施朱粉。入湘鄉則衣飾異矣。咸豐時,東南盛為拖后髻,曰蘇州罷(讀“若派”),蓋服妖也。”東南地區的婦女流行向后拖的發髻,名為“蘇州罷”。咸豐十年(1860年)六月,李秀成率部攻陷蘇州,婦女的發飾本來與太平天國運動并無關系,但因發髻的讀音卻讓人將之與蘇州被占領聯系起來,被附會為服妖了。晚清文學家王闿運(字壬秋)賦詩感嘆:“橋上當壚女,雙金繡額圓。巧攏蘇罷髻,嬌索市門錢。舊日村牢落,窮嫠淚泫然。繁華非盛事,饑亂況頻年。”

清朝官貴子弟流行過乞丐裝。清代文人李孟符在京城親眼見識了一個少年行乞。這位少年面色黧黑,袒裼赤足,下身僅著一又臟又黑、破破爛爛的犢鼻褲,腳上穿著破舊的草鞋。這位看似丐幫弟子的少年身邊卻有不少隨從,其中居然還有戴三品冠帽的人。等少年玩夠之后洗了一把臉,露出“白如冠玉”的本色,原來是某王府的貝勒。后來經過庚子之亂,李孟符頓悟,原來這種服妖是神州陸沉之兆。

從上述朝代的一些案例可以看出,所被歸結為服妖的其實就是“奇異”二字。奇,即沒見過的;異,就是異于其他的。中國古人把這些服裝定義成了政治和天道的叛逆者,看法卻頗為犀利,總結下來,大致有三類服裝是被古人歸類為服妖的。

一是有違制度和規定的。封建社會服裝等級森嚴,上可以兼下,但下不能僭上。這種等級制度表現在服裝的款式、色彩、材質、花紋等多個方面。在各朝都出現過官員服飾“僭越”的情況,或是低品級的官員借用了高品級官員的服色,或是低品級官員使用了高品級官員服裝上的花樣。如清代康熙、雍正、乾隆年間皆多次下旨,強調補服要按章穿用,不得僭越,就是這個情況。補服是清代官員的等級之服,幾代帝王多次下旨,說明在補服制度實施的過程中,是常常出現違制現象的。此外,服裝的穿著還有規定的時間、場合等,在“吉、嘉、賓、軍、兇”五禮中,不同的場合有對應的服裝。如有違背,就會被視為奇服。《禮記·王制》中規定“作異服者,殺”,可見統治者對奇裝異服的深惡痛絕。

二是男女錯亂的服裝。男女錯亂就是陰陽顛倒,陰陽五行學說是中國古代人民創造的樸素的辯證唯物的哲學思想,也是中國人心目中最深刻的理論,任何事物均可以用陰陽來劃分。凡是運動的、外向的、上升的、溫熱的、明亮的都屬于陽;相對靜止的、內守的、下降的、寒冷的、晦暗的都屬于陰。男女兩性中,男為陽、女為陰,就是最典型、最本質的描述。男人像男人,女人像女人,才是正確而和諧的狀態。如果反其道而行之,社會的態度普遍是否定的。因此,女著男裝或者男著女裝,除了特殊情境,都會被視為奇裝異服。

三是引發災難的服裝。與陰陽一樣,五行也是我國傳統文化的重要組成部分,同樣有解釋一切的功能。在五行之中,木是大地的外觀,服裝是人的外觀,兩者相對應。漢代文獻《洪范五行志》中說:“貌之不恭,是為不肅,厥咎狂,厥罰常雨,厥極惡,時則有服妖。”意思是說,帝王如果態度不恭敬,外表不端莊,就犯了狂妄的罪過,將會受到大雨連綿的懲罰,后果會很嚴重,社會上就會有奇裝異服等問題出現。由此可見,服妖既可做奇裝異服的別稱,也可暗指其背后的神秘力量。

不同的國家和文化,甚至不同的時間,社會對奇裝異服的判斷標準和接受尺度是不同的。在中國歷史上也不乏一些初期被冠以“服妖”之名的服飾,但是后期被人們所廣泛接收的案例。如宋代的褙子,雖曾有過服妖的惡名,但由于服飾穿著便利,且造型符合當時的美感,最終成為男女皆喜愛的穿著。在現代社會同樣如此,就如女性的超短裙,在出現之初被指責為傷風敗俗,人們無法接受女性的腿部袒露在裙子之外。但隨著時間的推移,人們對短裙早已熟視無睹。這就是人們對奇裝異服從抗拒到接受的過程。

本文摘自《遇見中國服飾藝術》,原章節名為《服妖之尚》,澎湃新聞經授權刊載,現標題為編者所擬。

《遇見中國服飾藝術》,王淵/著,上海交通大學出版社,2021年11月版

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司