- +1

不止于《悲情城市》:看見看不見的九份

東北風,算算叫,畏侖隔,鉆入九份仔人的心肝

昔日多桑打拼為著什,抹凍留著一面壁

九份仔人的阿爸,如今攏惦惦睡在故鄉的山壁

黃金熱已經散,阮依然只是黑厝和破壁

如今繁華為著啥,就親像替別人在養子

礦工仔人的子弟,有根無土,浮在故鄉的一片山

九份仔人啊,九份仔人啊,土地有情是夢未散

——吳國平,《九份人》歌詞

九份,臺灣近年人氣最旺的旅行目的地。按說,一首在地人寫九份的歌,即便不至于像曾厝垵那樣散發鳳凰傳奇的爆富渴望,也差不離鼓浪嶼之波的小資宏大,細細一聽,卻是透析出一股悲愴和無奈,似乎欲言又止。

多年前應文建會之邀參與評估跨洋歸來基隆的自由中國號帆船,首次到訪寶島是東北角的八斗子,其后又因工作去過多趟。每每夜幕降臨時,遠處九份山城的輝煌燈火,與八斗子漁港的船火遙相呼應。想著有機會要上去探個究竟。對一個有意思的陌生地方,一個自身有故事的引路人,帶你由簡入豐探討自然與人文的豐富內涵,而不是手持一疊攻略去拷貝粘貼游客的發現和感受。我們把這種打開方式稱為一問三不知旅行。

在一個民宿客棧訓練營上,我遇到一位對我的社區營造講題很感興趣的講師同仁,九份愛的物語景觀民宿創始人唐羽寬先生,他還是當地社區發展協會的理事長。我知道,考察九份的機緣來了。

唐兄約我在世新大學管理學院碰面,旁聽一堂觀光前系主任陳墀吉老師的旅游環境指標系統課,這是唐兄正在修學的研究生課程。下課后已是晚上10點,唐兄開車載我駛出冬雨綿綿的臺北木柵,我的九份之旅在這里打開了。

九份原本是臺灣東北海岸丘陵坡地上的一個面海聚落,現時行政區域由新北市瑞芳區的基山里、永慶里、崇文里、福住里、頌德里組成,早先是原住民凱達格蘭人的采金地,1890年的基隆河流域淘金熱肇始,歷經自由開采、官方經營和富戶承包的初創期,其后在日本殖民時期先由產業資本藤田組經營23年,再由本地新興資本臺陽礦業經營53年,進入全盛時期,人口急劇增加,商業異常發達。1945年光復后,因資源與黃金政策的變故,礦山逐漸衰退,臺陽公司于1971年結束采金,九份淪為單一居住功能的聚落,人口大量外移。上世紀80年代社區建設及零星藝術家開始遷入,90年代國民旅游在經濟高速發展后的興起,讓蕭條已久的九份再次熱鬧了起來,旅游業為九份注入生機,也快速改變了昔日礦業聚落的面貌,同時帶來潛在的危機。

早年藤田組經營九份礦山時,將其中荒廢的小礦坑委由在警察署任職的基隆人顏云年開采,顏氏經營有方,生意越做越大,終于在1918年受讓九份采礦經營權,次年成立了臺陽會社。早年九份聚落的房屋地權大都歸屬臺陽礦業,其結束采金業務之后,又將礦山和土地以低廉價格租賃給礦工蓋居所,只將基地造冊,未涉及地上建筑物。隨著旅游業的發展,九份房價節節高升,灸手可熱,但居民或租戶因無法申請到建筑執照,改造的建筑大多屬于違建。了解到上述歷史背景,就不難理解為什么后代在地人自己寫九份的歌謠,脫不了濃濃的舊情與惆悵。

看到九份的發展機會,地方政府于1989年委托臺灣大學城鄉建筑與城鄉研究所對聚落保存與觀光發展進行規劃,夏鑄九教授受邀親自操作。可惜這份保存居民生活和發展公共建設的生活實景博物館方案未得以實施,引發居民的恐慌而埋下搶錢潮的誘因,產生市場亂象。慕名而來的游客,漫無目標地穿梭在商店密布的街道上,卻對九份的歷史與文化難能了解。

上世紀九十年代初,先后在九份取景拍攝的侯孝賢電影《悲情城市》和藍山咖啡廣告片相繼播映,九份獨特的聚落建筑、面海坡地和舊日風情成為熱門觀光景點。第一家具有文創特征的茶館九份茶坊開業,文建會委托專業機構進行九份口述歷史與解說資料匯編,地方人士組織重建九份繁榮座談會,社區成立義工團隊,土地業主辟出公共空間建設公共停車場,藝文機構舉辦九份百年回顧展,多家單位聯合在臺北舉辦九份文物特展,文化部門出版相關書籍……一系列積極變化呈現。特別是,當時的臺北縣政府將九份規劃為瑞芳風景特定區,為其創造了適用《都市計劃法》中的特定區的法律身份。

九份自發生長的民宿業,早期還屬非法。法規的不完整引起民宿業者抗議,促成了2001年臺灣《民宿管理辦法》的實施。對沒有登記牌照的民宿,只要沒有被舉報和投訴,政府不會主動檢查、開罰單或勒令停業。法規只為管理某些商業道德比較不到位的業者,管理更多出于輔導而非強制執行。盡管業者跟政府施行的方向常常是對立的,但雙方都在促進整個旅游業的發展,民宿業者更多采用溫和的姿態與政府相處,組織協會便是一種有效的行動方式。地方執政者在政策沒有明確方向時,寧可晦暗不明地睜一只眼閉一只眼,也比在部門意志下嚴厲打擊或強力推進來得更人性化。

1999年,移居澳大利亞的唐羽寬返回九份,把父親給他的一座在豎期崎路的破房子,改造成兩間客房小民宿,帶一個復式茶藝館,很快賺到第一桶金。2005年,他又于九份老街基山街建造愛的物語景觀民宿和咖啡館,得益于澳洲生態觀光旅游專業和日文教育的背景,生意經營得很成功。

九份的商業化一直滿負荷,甚至一度產生環境、交通、衛生等方面問題,過度商業化不僅干擾了在地居民生活,也給旅客造成負面觀感,導致自2005年以來商業慢慢下滑。對于九份的發展,在地的民宿從業者身處行業第一線,對環境保護、生態跟地方發展最有積極想法,也最有實際行動力。唐羽寬于2007年當選九份福住社區發展協會理事長,帶領伙伴推動社區營造,發起住民公約,規范行車和停車秩序,禁止喧嘩叫賣,改善街區衛生,募集廠商贊助涂料刷聚落的黑油毛氈屋頂,以推動執行在地特色建筑及山城聚落景觀保存。

因為自己兩次建造民宿都曾被舉報違建而被拆毀的慘痛經歷,針對九份歷史遺留的土地產權與房屋建造問題,唐兄極力推動九份房屋合法化手續和民宿執照申請,取得突破性成效。其后又推動“九份執照”在地手工文創藝品,推動礦山文化保存和藝文青年下鄉或返鄉,希望以藝文產業為九份不斷注入新的活力,永續在地經營發展。

侯孝賢電影《悲情城市》中的九份升平戲院,始建于1914年,成為承載和見證礦區時代的藝文地。1986年因九份的蕭條結束營業。唐兄和社區同仁為推動九份老街升平戲院復建,付出巨大的努力,終于促成業主李祖原聯合建筑師事務所將基地和建筑遺存一并捐贈予新北市政府,由后者投入修復維持上世紀六十年代的空間場景,于2011年重新開放,作為發揚地方文化和觀光的公共藝文設施。

唐兄的在地朋友們創作了《九份人》、《礦山英雄安魂曲》、《油炸粿流浪兒》、《逗陣七天守寡一世人》等一系列歌曲,自編自演舞臺劇,后來還把歌曲和劇本送給臺灣最著名的表演團體優人神鼓劇團。優人神鼓創辦人劉若瑀與團員用一年時間,深入研究歷史文獻,在九份、金瓜石采風,進行駐地訓練和排演,重新創作出一位九份在地女子跨越時代三段離情的歌舞劇《黃金鄉》,于2015年底在九份升平劇院演出了18場。該劇以鼓、歌、舞將觀眾帶入臺灣近代歷史,以一位婦女面對命運無常流轉展現的生命力與精神,從九份的悲情看見未來的希望。

臺陽礦業顏氏第四代顏惠民舉家移居日本。2004年,日本知名紀錄片導演林雅行在醫生、作家兼歌手一青妙的介紹下,來到曾為一青姊妹的父親顏惠民家族公司所有的九份,追尋九份的金礦歲月,以及九份由古跡轉變為觀光勝地及藝術家群集處的經過。2007年,這部長達2小時的紀錄片《傾聽風聲——臺灣九份物語》在日本上映,由姐姐一青妙擔任旁白,著名歌手妹妹一青窈演唱了紀念父親的歌曲《大家》。紀錄片還引用了《九份人》、《礦山英雄安魂曲》、《九份真是好所在》等歌曲。2010年,林雅行導演出版了拍攝過程的采訪筆記《最絢麗的黃昏過后》,獻給九份和臺灣。

九份極具鄉土情懷的在地原創歌曲,是礦工后代和庶民對家鄉的懷念,獻給父輩和礦山聚落的人們。九份地主顏氏在日本發展的后代藝人,也用歌曲緬懷父輩和日漸模糊的兒時故鄉。一邊是在地人看九份,另一邊則是日本人看礦山,同樣的緬懷,同樣不為行銷的初衷。

每個人都以自己的立場去感悟和解讀九份。來自東瀛和高麗的游客,或許會從《傾聽風聲》傳播的視角去看九份;來自本土的訪問者,可能會按《悲情城市》、《多桑》、藍山廣告和《黃金鄉》的意涵去踏勘。那些來自不可描述地區的游客,除了美顏自拍,更樂意去轉發這里是宮崎駿取景《千與千尋》的附會之說。

九份與廈門沙坡尾的對照

九份的民宿業者,再也無法承受這一波波的違規罰單及違建拆除,于是民宿業者為了自救,號召全體礦山居民喊出”還我土地”的礦山首要議題活動。這才引起政府之注意,而著手草擬”瑞芳風景特定區建筑景觀管理辦法”及”臺北縣簡化實施都市計劃以外地區及偏遠地區建筑管理辦法”,來變通幾十年來無考慮時勢變遷的舊建筑法規,使其更合乎礦山時勢及提升礦山人對"居住”能有人性化之訴求。2004年終于誕生了“瑞芳風景特定區申請合法房屋證明”的輔導執行案,讓臺北縣成為全臺灣有史最大的違章建筑區塊得以合法化的契機,礦山居民首次享受到公民之權益,讓全臺灣各縣市鄉鎮的觀光推廣業者,投以羨慕的眼光。

——唐羽寬,《瑞芳風景特定區建筑景觀管理辦法與修繕辦法建議書》

上面的文字成稿后,分別提交給文中與九份故事相關聯的夏鑄九和唐羽寬審讀,不意又收獲了一大波的深度內幕和資料。夏鑄九教授逐字逐句逐個標點地修改,增加了好幾大段內容,特地用紅色字體修訂。

九份到了二十世紀八十年代,因金礦停采后的撤村潮,礦山聚落短短幾年內人口遽減,留下空寂苦伶的山城。其聚落建筑因未受外界發展影響,反倒得以比較完整地保存。夏鑄九教授指出:當時昔日號稱“小上海”的沒落金礦聚落,其廢棄的礦坑口、沿等高線形成的臺車輕便道與其后建設的橫向主干道,配合垂直上下坡石梯街,營造出一個俯瞰八斗子漁港,面朝東北角太平洋海岸的山城,除了一些處在關鍵節點上的廟宇和學校,主要民居建筑都是以黑色防水油毛氈覆蓋屋頂的低矮平房,因蕭條而顯示出一種獨特的平靜。尤其在黃昏夕陽下。山腳下八斗子漁港的燈火,更以山與海的對話,展現出九份奇特的空間魅力。

這個時期的九份開始成為電影的外景地。由張艾嘉主演的《八番坑口的新娘》于1985年上映。一些懷舊的藝術家,為重拾記憶,也來九份取材作畫,山城眾多閑置空屋,成了這些藝術家最佳的工作室。藉由口耳相傳與作品傳播,越來越多藝術家陸續遷入,隨后聚集成群,興起成立藝術村的構想。另一面,當時九份聚落僅存的老礦工們,就地方商業及經濟的蕭條,始由大竿林(現福住社區)居民發起自救,由代表林添麟先生帶領居民,向政府和學界尋求契機。

有鑒于九份重新定位與再發展的機會,地方政府于1989年委托剛剛成立的臺灣大學建筑與城鄉研究所,由研究所創立者之一夏鑄九教授承接聚落保存規劃。

夏鑄九教授隨即帶領研究生投入規劃工作,并在九份舉辦培訓學生的夏令營活動。彼時,聚落里除了居民自身的家庭生活外,連規劃、測繪工作的學生日常吃食消費都完全缺乏。九份長期以來只是個因金礦資源耗盡而被礦區所有者放棄的山村,極其單純地吸引攝影家和藝術家的眼光。規劃者參考了日本新潟佐渡金山的改造經驗,后者曾是江戶時期日本最重要的采金地,期望除了靜態的博物館展示之外,能夠推動金礦聚落活化保存的工作。可惜這份以保存居民日常生活和改善公共空間質量的活的生態博物館方案,不但未得以執行,地方鎮公所甚至還扣發了規劃案的尾款,不說明原因。

與此同時,臺北都會區周邊的旅游市場潛力在侯孝賢電影《悲情城市》的激發下,對地方特色敏感的日本游客與一些臺灣藝術家開始購買九份視野較佳的房屋。另有一部分對山城復蘇具有先見的居民,或因在外功名成就與經商順利,陸續回鄉投入祖宅改建。于是九份按照市場的邏輯,改變了既有空間的文化形式,轉身在大眾旅游的市場中找到了它奇妙的第二春。

當時主政的臺北縣政府,對原為顏家土地租給礦工自蓋的住屋,在未取得營建執照而將原來的磚石木造油毛氈頂建筑變更為鋼筋水泥的非法建筑,也無意尋求制度上的突破,未針對聚落保存的目標進行管制,至使礦區山城的原有文化地景被逐步改變。

聆聽夏鑄九教授對上世紀八九十年代九份的回溯和解讀,我愈來愈感覺,其與時下廈門沙坡尾面臨的處境竟十分相似。此前我也曾接受委托,帶領團隊做出一份《廈門海事博物館概念策劃方案》,期望借助在沙坡尾設立靜態的公立博物館之際,爭取以生活實景博物館來推動整個海洋性聚落的保存與活化。同樣可惜的是,這份遠景方案在通過政府部門聯合驗收及撥付策劃費之后,并不意外地,沒了下文。

而從九份走過來的夏鑄九教授,對沙坡尾亦十分關注,在多個研討會上反復強調,沙坡尾作為一個歷史場域的保存,延繩釣的漁船與漁民是廈門珍貴的非物質遺產,沙坡尾不但是城市里最后的漁港,更是九龍江流域海洋文化的起點,漁船與漁民如何返回沙坡尾才是留住廈門港的味道的核心工作;沙坡尾若是走向商業開發、旅游開發,實現的是房地產的價值,又哪里能實現“讓城市融入大自然,讓居民望得見山,看得見水,記得住鄉愁”?

我把九份當代演變分為兩個階段。1990年代中期開始,九份聚落保存規劃落空,轉而迎合大眾旅游市場的興起和需求,確實也存在著旅游商業消費歷史遺存和鄉愁的現象。但是,二十多年來,在地人士和以民宿業主等店家的努力也不可忽視。特別是,九份在力爭建筑物合法化、以藝文方式追憶和保存礦山歷史、促成閑置地塊轉為社區公共空間等方面的運作,對許多大陸地區的老城老街區及古村鎮保育,也是深有啟發。九份福住社區發展協會理事長兼礦山劇場負責人唐羽寬兄,友情提供了自己參與和主持上述社區營造運動的第一手豐富資料。

祖籍福州的唐父幼年隨母親來臺灣省親時,曾落腳于其父開在九份的銀樓,與礦山結下情結。唐父退休后,于1980年代在九份豎期崎路買了一座舊屋,留給當時還在海外求學的唐羽寬。1999年,移居澳大利亞的唐羽寬返回九份,把這座舊屋改造為民宿,經營得比較成功。

到訪九份和金瓜石的旅游人潮,促成當地開設了近百家民宿,其密集度、住房率、同業良性競爭與策略聯盟經營方面的多元團結共識,很快領先于全臺灣。新興的民宿業態,也引起傳統旅館業者的警惕,更借著商業公會的社團力量加以打壓,舉報造成民宿業者屢收罰單。鑒于新舊業態經營者的對峙日益加深,為避免引發社會問題,臺灣《民宿管理辦法》2001年倉促頒布實施。然而,民宿執照的申請需俱備土地使用證明、合法房屋證明,由于九份的土地大多屬私人臺陽礦業、臺糖或臺電機關擁有,礦山居民無法提供申請所需文件。

九份民宿業者多年與地主抗爭申訴,獲得官方體恤,終由交通部觀光局制訂觀光發展條例,再由地方政府特別增訂瑞芳風景特定區建物管理辦法,打破既有的建筑法陳規,讓臺北縣的瑞芳九份一帶的臺灣最大違章建筑區塊,自2005年起獲得合法化的契機。業主申請通過后,由地方政府工務局簽發合法房屋證明文函,地主未經合法房屋人同意不得拆屋、征收、轉讓和轉租等,合法房屋持有人有權優先承購土地,轉讓房屋擁有權時可賣得較合理價錢,并可登記民宿及其它營業事業使用。

有鑒于自己在九份兩次建造民宿都被舉報違建而被拆毀的慘痛經歷,唐兄在被政府委任為審查委員以及當選社區發展協會理事長后,極力推動在地房屋合法化和建筑景觀保存,取得突破性的成效。在管理辦法實施的5年里,瑞芳特定區符合申請條件的近3000戶中,約2000戶取得合法房屋證明。

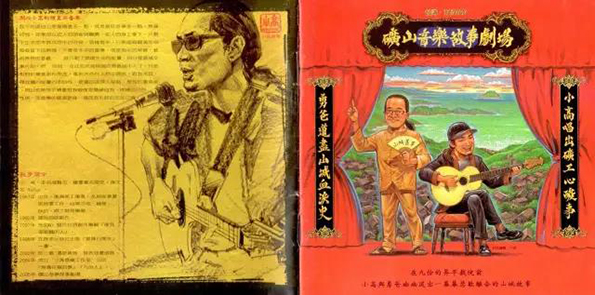

早在1992年,與九份毗鄰的金瓜石礦工子弟吳國平寫了一首《青簿仔寮的夢》。青簿仔寮是指從外面來礦山的雜工,身份資料被登記在一本青色本子上所聚居的地方,其實也是一個勞力市場。吳國平的父親剛來礦山時就落地在青簿仔寮。吳國慶本人則是經營貿易的礦山子弟,為紀念身為礦工的父親,他把父親的記憶和故事寫成歌,請在九份彈唱的淡水青年高閑至作曲。這第一首在地歌曲,在2004年成為一系列由小高演唱的同名CD專輯。隨后,又自費發行了同樣由吳國平作詞、高閑至作曲并演唱的第二張在地音樂專輯《九份人》。

過了一兩年,吳國平的在地朋友陳鋕勇,為繼續以河洛語歌曲專輯CD來講述九份的故事,也開始在民宿和商家朋友圈中籌組,大家一起出資發行《礦山音樂故事劇場》。這張CD的表現手法仿效無聲默劇時代的九份升平戲院,陳鋕勇扮演戲院的辨士,先把故事情節講一遍,再由高閑至把歌曲唱出來。因為制作更趨精致,更富娛樂性,引起更多媒體關注,九份地方的人文和歷史通過藝文,更多傳送到外界。

一系列在地歌曲CD發行后,吳國平、陳鋕勇、高閑至和幾位在地民宿主想在九份辦一場演唱會,便找到剛當選社區發展協會理事長的唐兄,商量借用社區里的公共空間吳番坑公園廣場。唐兄配合他們成功地舉辦了九份的第一場演唱會,從那個時候開始跟這些在地中青代熟識了。當他了解到陳鋕勇希望能把CD里的礦山故事搬上舞臺劇,便去外面學了劇場管理,回到九份后,發動社區組織了一個劇團叫做礦山劇場。大家把礦山和山城的故事編成一出《油炸粿流浪兒的夢》舞臺劇,在地方上巡演三場,造成很大的轟動,最后發展到引進優人神鼓前來創作演出了《黃金鄉》,以及推動升平戲院得以修復建造。

其間,日本紀錄片導演林雅行來九份拍攝記錄片兼打雜工,幾位九份金瓜石的民宿業者和唐兄亦給予接待和協助,用很便宜的方式提供住行。兩年之后,紀錄片《傾聽風的聲音》在礦山劇團的音樂劇之前上映了。

以九份民宿業者為主的在地中青代人士,面對滾滾而來的人潮和商機,卻不希望地方因商業的過渡發展而忘掉本源,就是山城的興起和采礦的故事。他們推動地方在人文史跡和遺址的保存,在通過藝文方式傳播,組成行業聯盟提升品質和國際化行銷等方面,做出他們的努力。唐兄和伙伴們還開展對商圈店家的旅游商業外語培訓,推進民宿管家經理人教育課程,培育在地青少年鼓坊組隊出國交流演出,舉辦默娘祭年度藝文活動,野步園私有土地閑置空間的共享再造等,以及近期的推動以“九份制造”在地原創旅游商品為代表的游客消費提升和訪客總量管制。

九份旅游熱潮多年來一直維持在高位,背后有這么多看不見的努力和故事。近三十年來,九份人中青代持續與私人地主抗爭和博弈,積極投入社區規劃、設計、營造、經營和管理,實踐了從居民到市民的身份轉變,九份始終在九份人手中,讓妖魔化的房地產資本和可能作為妖魔化資本推手的地方政府無機可尋。

聯想到廈門沙坡尾的保存話題,對維續避風塢的漁港屬性以保存文化遺產真實性的努力,對地塊內歷史遺留的產權與違章建筑合法化的紓解,對閑置空間的社會化再造,以及對非標準旅宿法規的需求,可能是對現行土地資源變現熱潮的一種微弱對沖。但只有這樣,才能讓沙坡尾得到真正的保存和規范,而非以旅游規劃之名滑向自我妖魔化的不歸路。

我和我的伙伴們,也在策劃一場好玩的沙坡尾海洋人文聯展,借助紀錄片《沙坡尾》在沙坡尾的首映式,匯集在地故事、手藝、藝文、海鮮等與傳統漁業相關的物資性與非物質性載體,舉辦一系列的參與式活動,共同探索一條在地認同、歸屬、參與和行動的途徑。期待九份曾經走過的路,能給沙坡尾的保存帶來些許啟示。

(文章首發于微信公眾號“鄉愁經濟”,經授權轉載)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司