- +1

江曉原︱因為《黃面志》,“倫敦的夜晚變黃了”

著名的英國文藝雜志《黃面志》(The Yellow Book,An Illustrated Quarterly,1894-1897,又名《黃書》《黃雜志》),要出全十三卷影印版了,這在中國出版界,也要算一百多年來一件引人注目的事情了。

《黃面志》在中國

郁達夫是最早向國人介紹《黃面志》的中國文人之一,據說《黃面志》這個名字也是他最先用的。見于1923年9月23日《創造周報》第二十號、9月30日《創造周報》第二十一號上連載的郁達夫《The Yellow Book及其他》一文。他認為十九世紀中葉以來英國文壇上是道德主義和形式主義的一統天下,而《黃面志》作家群體則是打破這種一統天下局面的叛逆者,他們繼承了法國思想,在十九世紀末期的英國文壇上“獨霸一方,換發異彩”。繼郁達夫之后,田漢、張聞天等人也曾向中國讀者推介《黃面志》早期的插圖畫家比亞茲萊(Aubrey Beardsley,1872-1898)。

兩年后的1925年,梁實秋在美國的舊書店買到一冊《黃面志》,引得他在1925年3月27日的《清華周刊·文藝增刊》第九期上發表了《題璧爾德斯萊(比亞茲萊)的圖畫》一文,大發議論:

雪后偕友人閑步,在舊書鋪里購得《黃書》一冊,因又引起我對璧爾德斯萊的興趣。把玩璧氏的圖畫可以使人片刻的神經麻木,想入非非,可使澄潭止水,頓起波紋,可使心情余燼盡,死灰復燃。一般人斥為墮落,而墮落與藝術固原枝也。

為此梁實秋還被引動了詩興,做了一首題為《舞女的報酬》的新體詩,詠嘆的是比亞茲萊為之作插畫的王爾德(Oscar Wilde)的詩劇《莎樂美》(Salome)中的故事。

又過了四年,魯迅也向中國讀者推介比亞茲萊的繪畫作品。1929年4月,在《文苑朝華》第一期第四輯《比亞茲萊畫選》中,魯迅選了比亞茲萊十二幅繪畫作品,并寫了“小引”介紹比亞茲萊,說他是《黃書》的藝術編輯,“視為一個純然的裝飾藝術家,比亞茲萊是無匹的”,并且評論說:

他是由《黃書》而來,由The Savoy(另一種比亞茲萊效力過的雜志)而去的。無可避免地,時代要他活在世上。這九十年代就是世人所稱的世紀末。他是這年代底獨特的情調底唯一的表現者。九十年代底不安的,好考究的,傲慢的情調呼他出來的。

魯迅

魯迅的上述推介,后來被李歐梵評論為:“他的個人藝術趣味看來和他在政治認同上的公眾姿態是相抵觸的。似乎這位中國文人領袖,一個以不倦地提倡蘇聯馬克思主義和社會現實主義而知名的堅定的左翼人士,自己也不知不覺地深為頹廢的藝術風格所吸引。”

再往后,中國大陸陷入抗日戰爭和國內解放戰爭的烽火中,《黃面志》這種屬于“頹廢腐朽”藝術的雜志,估計不太有機會進入中國人的視野了。

二十世紀六七十年代,葉靈鳳在香港又頗談了一陣《黃面志》和比亞茲萊。他是比亞茲萊的傾慕者和仿效者,甚至得了“中國的比亞茲萊”的綽號,曾搜集了不少比亞茲萊的作品,后來毀于兵燹,到香港后又重新搜集。那時比亞茲萊在英國又重新熱起來,作品重新出版,博物館還舉辦展覽,葉靈鳳聞之,不免舊愛重溫了一番。

據葉靈鳳回憶,當年他并未在郁達夫的藏書中見到過《黃面志》,后來倒是在邵洵美的書架上見過,“是近于十八開的方形開本,都是硬面的,據說是他用重價當作珍本書從英國買回來的”。

從這些細節來推測,《黃面志》在中國,基本上是一種處于“小眾高端”的東西,只有少數相對得西方風氣之先的文人在談論它。有的談論者自己也未必閱讀過、把玩過,甚至還沒有見過《黃面志》,也許只是從西方報刊上聽說過而已。

《黃面志》和世紀末“頹廢”文藝

《黃面志》

《黃面志》是一種文藝季刊,創刊號于1894年4月出版,到1897年4月出到第十三期結束。創刊時由亨利·哈蘭德(Henry Harland)任文學編輯,比亞茲萊任美術編輯,雜志的裝幀和風格都是比亞茲萊設計的,但從第五期開始比亞茲萊被解雇。

雜志采用精裝書籍的形式,每期三百頁左右,黃色的硬封面上壓印黑色圖案,《黃面志》即據此得名。關于雜志封面為何選用黃色,后人有諸多解讀,現在已經不可能起比亞茲萊于地下而問之了。當時風氣,一些色情小說喜歡用黃色封面,所以《黃面志》也可能會讓人產生這方面的聯想——也許這正是它的出版商樂意看到的一種營銷效果。

作為一種綜合性文藝刊物,《黃面志》刊登小說、詩歌、散文、繪畫作品。出版之后很快聲譽鵲起,被視為“世紀末文藝傾向的一個主流刊物”,而這種“世紀末文藝傾向”的一個重要標簽是“頹廢”,《黃面志》雜志的作家群也往往被人們稱為“頹廢派”。姑不論這個標簽是否合理,但《黃面志》上的作品其實談不到色情。當時有人評論說,因為《黃面志》的出版,“倫敦的夜晚變黃了”,那也可以理解為,該評論者是將黃色視為“世紀末頹廢”的一種象征顏色了。

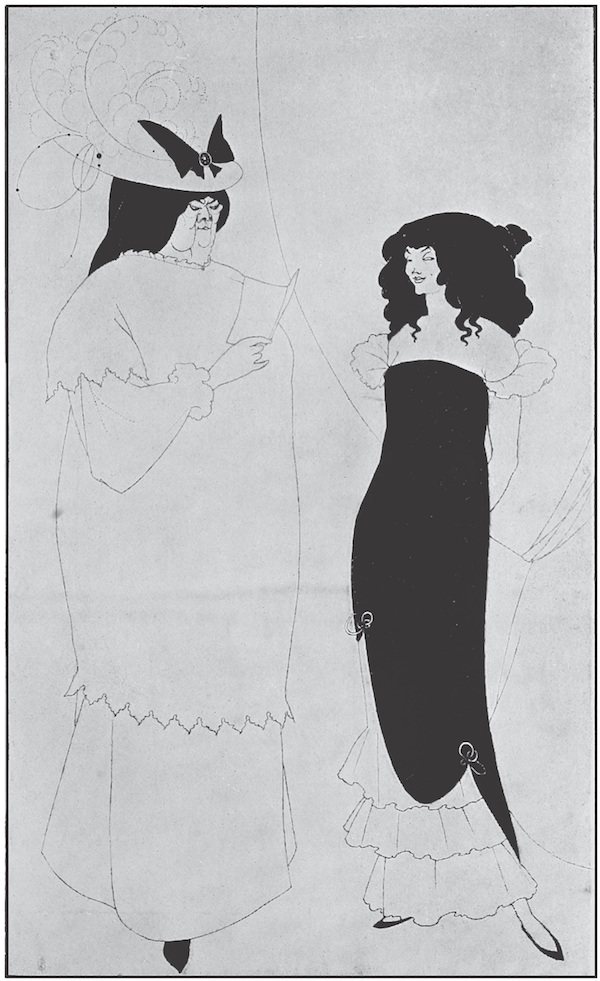

到底這種“頹廢”是何光景,可以看一個例子。在《黃面志》創刊號第五十五頁,刊登了比亞茲萊那幅相當有名的作品《情感教育》(L’Education Sentimentale),畫面上一個體態臃腫的中年婦女拿著一張紙,似乎是照本宣科地在對女兒進行“情感教育”,站在她對面的女兒體態婀娜,衣著時尚,心不在焉地向別處斜視著。這幅畫確實傳達出了一些郁達夫所謂的向道德主義一統天下挑戰的叛逆氣息,但比亞茲萊的表現手法,在今天看來還是相當含蓄相當有分寸的。然而這樣的作品也不見容于當時的保守主義人士,《泰晤士報》上的評論說這幅畫是“英國喧鬧與法國淫穢的結合”,另一家報紙說這幅畫“矯揉造作毫無價值”。

因為比亞茲萊遭到攻擊,哈蘭德請了資深的評論家漢默頓(Philip Gilbert Hamerton)來助陣,漢默頓在《黃面志》第二期發表評論稱:

比亞茲萊內心有特異傾向,為非道德之典型代表。在王爾德的《莎樂美》中,出現詭異可怖面孔的插圖,在《情感教育》中也有兩點令人不甚愉悅之處,很明顯是比亞茲萊作品內涉及某種人性的腐化變調。然而在插圖品質上并不完全如此,而是顯示出完美的紀律、自制與深思熟慮。比亞茲萊是個天才,或許他太年輕,所以我們能夠期待,當他成熟時會變換思想軌道,見到人性美好的一面。

那時的文藝評論,和今天相比,居然找不出什么學術黑話。漢默頓力圖作持平之論,肯定比亞茲萊的藝術造詣,許諾他思想成熟后會變得純正,變得更容易讓人們接受。

比亞茲萊無疑是《黃面志》的靈魂人物,因而有些人認為,雜志從第五期比亞茲萊被解雇之后就失去了風采,逐漸演變為一本“放棄某一運動推進者的地位,僅成為一出版社的普通雜志而已”。這種看法到底能否成立,其實也是見仁見智的。例如比亞茲萊離職后,雜志出現了“風格駁雜”的現象,但這又何嘗不可以視為“風格多樣化”而加以肯定呢?

《黃面志》雖然只出版了十三期,前后只持續了四年,但發行量相當大,首印五千冊據說五天內就售罄,很快又加印了兩次。雜志歷史雖短,卻在當時產生了很大影響,已經被視為英國世紀末文學運動的標志性刊物。

當然,這個世紀末的、被貼上了“頹廢”標簽的文學“運動”,差不多也就是在十九世紀的最后十年中曇花一現。它對后來英美文學和中國文學的發展有多大的影響,其實需要更為深入細致的研究,而這種研究的必要條件,就是研讀《黃面志》文本本身,這也正是此次出版《黃面志》中國影印版的文學意義和學術意義之一。

《黃面志》第九卷

《黃面志》畫家及作家群體

作為一種綜合性文藝刊物,《黃面志》以刊登小說、詩歌、散文等文字作品為主,繪畫作品只是其中比較小的一部分。以篇幅而論,在每期三百頁左右的篇幅中,繪畫作品占據的篇幅通常都不到十分之一。但是在筆者的初步印象中,似乎后來的人們更關注它上面不足十分之一篇幅的繪畫作品。

例如,在二十卷本的《不列顛百科全書》中,我們找不到《黃面志》或“比亞茲萊”的條目,但是在十卷本《大英視覺百科全書》中,就能夠找到一個“比亞茲萊”的相當長的條目,而且該條目的插圖就是比亞茲萊為《黃面志》創刊號所設計的海報。類似地,在藝術史類著作中找到和《黃面志》有關論述的概率,也比在文學史類著作中找到這種論述的概率大很多。

解釋造成上述現象的原因,不是本文的任務,這或許是一篇博士論文的題目了——僅僅指出比亞茲萊名氣很大顯然是不夠的。因為至少還有另一種可能:《黃面志》上刊登的小說、詩歌、散文在文學史上的地位全都不值一提,其中沒有任何作品可以和比亞茲萊的畫作在藝術史上的地位相提并論。但要確認或否定這種可能,就需要對《黃面志》上的各類作品進行深入的文學史和藝術史研究,而這樣的研究恐怕還只能俟諸異日。

這個現象還提示我們,插圖對一本文藝刊物來說,可能有著我們還遠遠沒有充分估計到的重要性。

既然如此,筆者就對《黃面志》做了一番笨功夫——將十三期雜志的全部插圖作者列了一個清單,并統計了每人的作品數量,制成表格,從而得出以下信息:

繪畫作者共有一百一十人之多,這個數量有點超出筆者最初的想象。從姓名上推測,其中可能有一些作者之間有著兄弟姐妹或父子叔侄之類的關系。

比亞茲萊雖然從第五期就被解雇,但在《黃面志》一百一十個畫家中,他仍然以十七幅之數高居作品數量榜首(這還未計入他為《黃面志》設計的封面、扉頁和海報)。Patten Wilson以十三幅居第二名,Walter Sickert以十幅居第三。有八十九位畫家只為《黃面志》中某一期作過貢獻,其中六十八位只貢獻過一幅作品。

在《黃面志》上貢獻繪畫作品的,和在該雜志上發表小說、詩歌、散文的,大體上是兩個群體,交集很小,當然也有少數既貢獻文字作品也貢獻繪畫作品的人,比如Max Beerbohm、Nellie Syrett等人。

關于《黃面志》這一雜志的影響,以及《黃面志》的藝術家群體,郁達夫有過一些論述。這些論述出現在《黃面志》曇花一現之后僅僅二十余年,在當時的中國也要算相當得風氣之先了。郁達夫比較推崇的人有比亞茲萊、亨利·哈蘭德、約翰·戴維森(John Davidson)、歐內斯特·道森(Ernest Dowson)、喬治·吉辛(George Gissing)等人。雖說這些人可能分屬當時文壇上的浪漫派、寫實派、唯美派等等,但郁達夫認為在對當時英國保守精神的攻擊這一點上,他們是有共同語言的,所以才會走到一起。

郁達夫還說這批藝術家中有不少人和《黃面志》這份雜志一樣屬于短命夭亡:“這一群少年的天才,除了幾個在今日的英國文壇里,還巍然維持著他們特有的地位外,都在三十歲前后,或是投身在Seine河里,或是沉湎于Absinth酒中,不幸短命死了。”考慮到僅僅在《黃面志》上發表繪畫作品的就有一百一十人,郁達夫這種說法顯然是嚴重夸張的。

《黃面志》與比亞茲萊

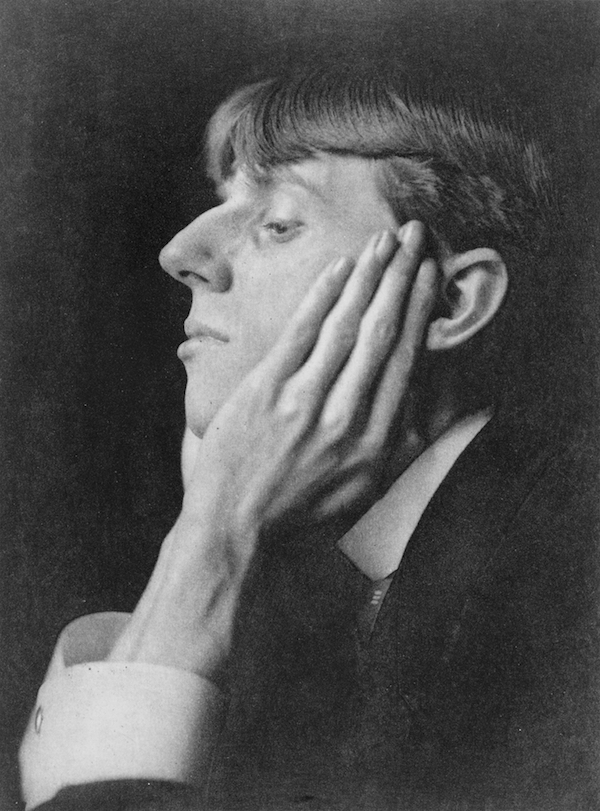

比亞茲萊,1893年。

比亞茲萊是《黃面志》早期的靈魂人物,他只活了二十六歲,在二十歲出頭就暴得大名,成為“新藝術”運動中引人注目的新星。

比亞茲萊出生于1872年,父親原是珠寶商之子,但家道中落,靠做小職員謀生;母親是軍官的女兒,受過良好教育,有較好的文學藝術修養,常恨所托非人,夫妻聚少離多,感情冷淡。比亞茲萊還有一個姐姐,姐弟兩人感情甚好。因為比亞茲萊從小長期只和母親及姐姐生活在一起,有人認為他有戀母情結。

比亞茲萊十六歲到倫敦一家測量公司當職員,不久轉入人壽保險公司繼續職員生涯,他七歲就被診斷患了遺傳自父親的肺結核——這在當時是不治之癥,也就難怪他的藝術風格會和“頹廢”那么合拍了。1891年他遇到賞識者,拉斐爾前派的畫家伯恩-瓊斯(Edward Burne-Jones),伯恩-瓊斯高度評價比亞茲萊的藝術天分,鼓勵他深造并投身藝術,在伯恩-瓊斯的建議下比亞茲萊進入西敏藝術學院(Westminster School of Art)學習了很短一段時間。他的繪畫技藝基本上是自學成才的。

1892年夏天,比亞茲萊去了一趟巴黎,回到倫敦后他得到了為《亞瑟王之死》(Le Morte Darthur)畫插圖的委托,共三百幅插圖和標題花飾,報酬為二百五十英鎊。這項委托促使比亞茲萊辭去了保險公司的職務,成為職業插圖畫家。

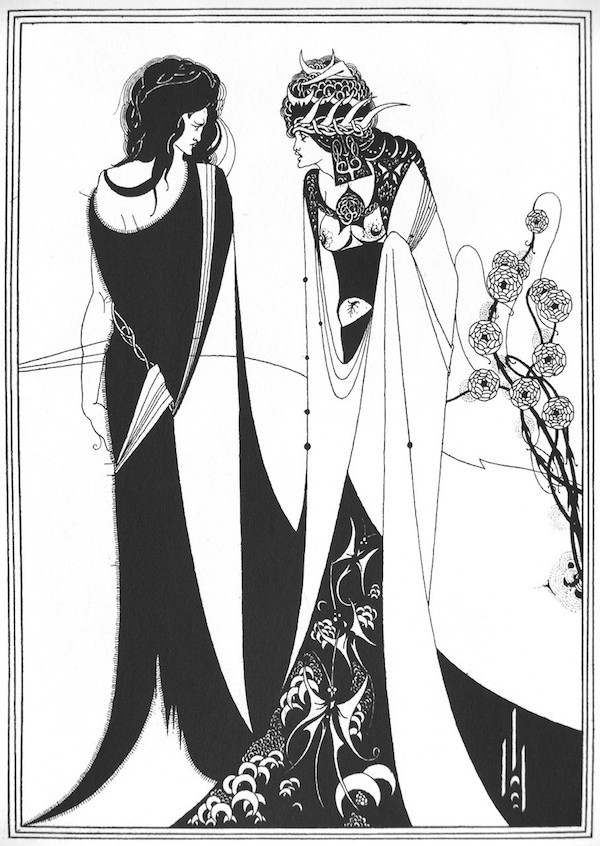

1893年英國平面設計集大成的雜志《工作室》(The Studio)創刊,創刊號采用了比亞茲萊設計的封面,這期雜志還刊登了比亞茲萊為王爾德詩劇《莎樂美》所作的九幅插畫,比亞茲萊由此聲名鵲起,那年他才二十一歲。

1894年《黃面志》雜志創刊,比亞茲萊任美術編輯,這是比亞茲萊成名的第二個也是最重要的舞臺。他為《黃面志》設計封面和海報,還在《黃面志》最初四期上先后發表了十七幅繪畫作品。本來他第五期的封面都設計好了,但因為王爾德入獄事件的無妄之災,他被雜志解雇,他原定在第五期上發表的作品全被撤下。

保羅·約翰遜(Paul Johnson)在《藝術的歷史》(Art: A New History)中認為《黃面志》“是極端頹廢派人士辦的雜志”,他認為比亞茲萊成功的重要原因,是當時“新藝術”作品的魅力和印刷等新技術的結合。約翰遜說比亞茲萊的有些畫作“已接近色情邊緣”,他甚至相信“比亞茲萊似乎也曾畫過一些色情畫私下販售”,不過他對比亞茲萊作品的總體評價是相當高的:“除了少數例外,他的作品都相當不可思議,但它們毫無例外地都是第一流的作品。歷史上沒有幾個藝術家能像他把黑白色彩表現得如此強而有力。”

貢布里希(E. H. Gombrich)在《藝術的故事》(The Story of Art)中這樣評價比亞茲萊:“從惠斯勒(James Abbott McNeill Whisler)和日本畫家那里汲取靈感,以他絕妙的黑白插圖在整個歐洲一躍成名。”

作家海德(C. Lewis Hind)評論說:“比亞茲萊為每期《黃面志》封面和封底所做的幾近輕佻的插圖,我們都會因而去翻閱這個季刊。而當他的插圖作品缺席時,這個季刊就變得空洞而貧乏。”而事實上,比亞茲萊一旦“缺席”,就永遠從《黃面志》缺席了。

被《黃面志》解雇之后,因沒有人再敢請他畫插圖,比亞茲萊在經濟上陷入困境,貧病交加之際,一個猶太作家拉法洛維奇(A. Raffalovich)資助了他,給他送花送巧克力,請吃飯請聽歌劇。1897年2月,比亞茲萊病情加重,拉法洛維奇開始給他定期資助,達到每季度一百英鎊,這在當時是不小的數目。比亞茲萊對拉法洛維奇感激涕零,甚至在書信里稱他為“恩師”,盡管從任何意義上說這個稱呼都不合適。

《黃面志》與王爾德

《黃面志》還經常和王爾德的名字聯系在一起,但實際上王爾德與《黃面志》的直接關系并不足以支撐起一個小節,只不過《黃面志》與王爾德有過一節“躺著中槍”的意外關系,而王爾德又與《黃面志》前期的靈魂人物比亞茲萊有過不少私人恩怨,所以筆者決定還是以“《黃面志》與王爾德”這樣的小標題將它們附記于此。

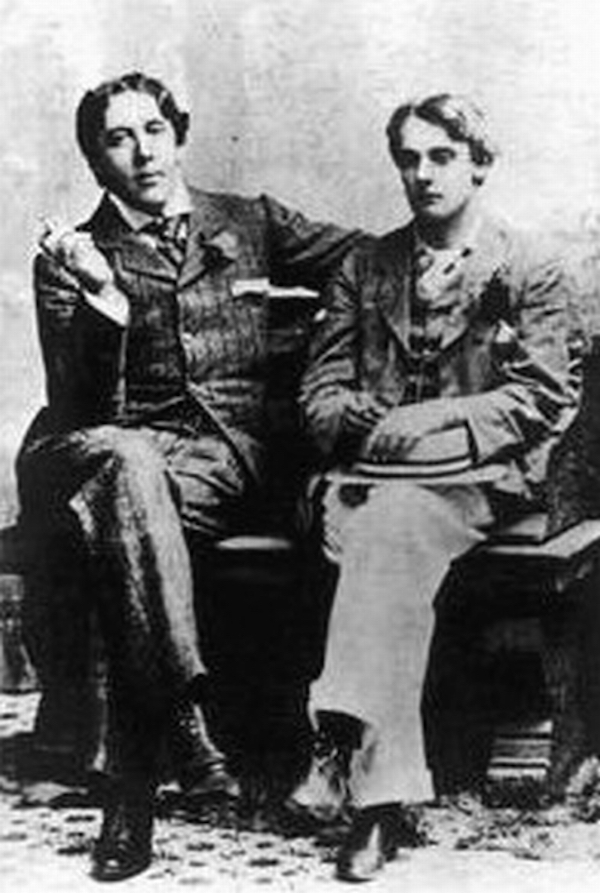

王爾德與《黃面志》的直接關系非常簡單:比亞茲萊曾為《黃面志》的創刊號向王爾德約過稿,但王爾德沒有接受,此后也從未給《黃面志》寫過稿。

事實上,王爾德不喜歡《黃面志》,1894年4月《黃面志》剛一面世,王爾德就在寫給他的同性戀人道格拉斯勛爵(Lord Alfred Douglas)的信中說:“《黃面志》出版了,它沉悶可厭,是個嚴重的失敗。”而在另一個傳說中,王爾德有一次買了一本《黃面志》準備旅途消遣,但沒看幾頁,就將它從車窗扔了出去。

而《黃面志》常被人們與王爾德的名字聯系在一起,其實純屬“無妄之災”。1895年4月5日晚,王爾德因同性戀罪名被捕,當他被帶離所住旅館時,問警察他能不能帶一本書去看看,警察同意了,王爾德就順手拿了一冊黃色封面的書帶走。不料第二天報紙上的八卦新聞出現了聳人聽聞的大標題:“王爾德被捕,脅下夾著《黃面志》”。那時同性戀是要治罪的,王爾德又是大名人,而且他大膽高調的同性戀風波此前已經鬧得沸沸揚揚,公眾的“義憤”就此指向了《黃面志》,第二天《黃面志》出版商的辦公室玻璃窗就被外面聚集的民眾投擲石塊砸碎。這一事件又導致《黃面志》解雇了比亞茲萊。

后來人們知道,其實王爾德被捕那天帶走的黃色封面的書并不是《黃面志》,那本書現在已經被考證出來,是法國作家路易(Pierre Louys)的小說《阿芙羅狄特》(Aphrodite,1896)——據葉靈鳳說這書也有中譯本,就是曾樸譯的《肉與死》。

那么王爾德被捕,《黃面志》無辜受牽連,為什么會導致比亞茲萊被解雇呢?這就要從比亞茲萊和王爾德的恩恩怨怨說起了。

大約是1891年7月的某日,在伯恩-瓊斯的畫室,比亞茲萊首次遇見王爾德。不幸的是此后他們之間的幾次交往,都以不愉快的結果收場。

先是王爾德的詩劇《莎樂美》,原是以法文寫的,王爾德的同性戀人道格拉斯主動提出由他來譯成英文,王爾德同意了。但王爾德見到譯文很不滿意,這時比亞茲萊自告奮勇由他來英譯,誰知等比亞茲萊譯好了,王爾德又改了主意,最終還是用了道格拉斯的譯本。比亞茲萊白忙一場,自然很不高興。

但這部《莎樂美》仿佛和劇中的邪惡故事一樣,制造出種種不和。出版商委托比亞茲萊為《莎樂美》的英文版作插畫,比亞茲萊接受了。那時王爾德名聲已經如日中天,比亞茲萊因這項委托而能與王爾德的名字聯系在一起,他還是很樂意的。不料插圖版《莎樂美》大獲成功,比亞茲萊也因此開始出名,而且很多人只關注《莎樂美》中的插圖,搞得這部王爾德的名作在許多人口中成了“比亞茲萊的《莎樂美》”,王爾德甚至說“我的文字已經淪為比亞茲萊插畫的插畫”,如此喧賓奪主,又讓王爾德心中大為不快。偏偏王爾德又不喜歡比亞茲萊《莎樂美》插畫的畫風,認為“它們太日本化了,而我的劇本是拜占庭風格的”。

這場本來在世人看來不啻“珠聯璧合”的《莎樂美》合作,雖然又以兩人之間的不愉快收場,但在世人眼中,比亞茲萊的名字已經和王爾德緊緊聯系在一起了。這就是兩年后王爾德被捕時,一段報紙上“王爾德被捕,脅下夾著《黃面志》”的不實報導導致《黃面志》無辜受累,居然會讓比亞茲萊被《黃面志》解雇的原因。

到了1897年,《黃面志》也黯然落幕了,這時比亞茲萊受著拉法洛維奇的資助,在法國養病,這年5月19日,王爾德刑滿釋放,他當晚就動身去了法國,誰知恰巧住進了比亞茲萊所住的旅館。這時的王爾德已經成了“臭名昭著”之人,許多人都躲著他,當然也有對他非常熱情的,比如《黃面志》作者群中的詩人道森。

當比亞茲萊和王爾德相遇時,勉強打了招呼,王爾德邀請他幾天后一起吃飯,他當時接受了邀請,到時候卻爽約不赴,這讓王爾德十分惱火,說比亞茲萊“太卑怯了,……這樣一個小年輕,一個我讓他成名的人!”而比亞茲萊之所以表現得如此“薄情寡義”,據推測與拉法洛維奇有關——他是王爾德的死敵,此時又是比亞茲萊的資助者,比亞茲萊為了不影響資助,不得不與王爾德“劃清界限”。他在一封致拉法洛維奇的信中說:“某個討厭的人住了進來,我也擔心(再在這個旅館)住下去會發生一些令人不快的糾葛。”幾天后比亞茲萊搬出了這家旅館。

1897年4月,《黃面志》出版最后一期,共出十三期。

1898年3月16日,比亞茲萊病逝,終年二十六歲。

1900年11月30日,王爾德去世,終年四十六歲。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司