- 37

- +135

中國的基礎設施何以能超常規發展

【編者按】

過去二十多年間,中國的基礎設施獲得了超常規發展,不止與發展中國家相比遙遙領先,與發達國家相比也并不遜色。良好的基礎設施支撐著中國經濟的持續快速增長。

那么中國的基礎設施何以能實現超常規發展?南京大學商學院教授葛揚與目前任職于廣西壯族自治區商務廳的高級經濟師岑樹田博士嘗試從中國土地制度結構變遷的視角進行解釋。他們認為,中國實行的土地公有制及現有土地制度結構安排使地方政府能形成土地批租與融資的超強能力,加之中國的地方政府是生產型政府,地方官員追求產出最大化,有動力提供更多的基礎設施,這二者的匹配促成了中國基礎設施的超常規發展。另外,土地公有制及其當下的制度結構是中國的特殊手段,其他土地私有制國家難以仿效,這可以解釋何以其他發展中國家在基礎設施建設方面難有中國這樣的成就。

可以說,中國當下的土地制度,對創造中國的增長奇跡發揮了核心作用。但兩位學者也指出,這一制度安排蘊含著巨大的社會風險和金融債務風險,不具有持續性。他們建議:中央政府應強化土地征用制度改革,保護被征地農民利益,改變當前土地征用有利于地方政府的局面。

“以地謀發展”不能再繼續了,中央必須下決心做點什么。

一、引言:中國基礎設施之謎

最近幾十年,特別是上世紀八十年代中后期以來,基礎設施對經濟增長的促進作用越來越受到經濟學界的關注和重視。歸納起來,基礎設施對經濟增長的重要性體現在:一是基礎設施投資能直接拉動經濟增長;二是基礎設施通過支撐制造業等產業發展刺激經濟增長。

改革開放以來,特別是上世紀九十年代以來,基礎設施對中國經濟增長的促進作用日益明顯,中國物質基礎設施的快速發展支撐著中國經濟的高速持續增長和日益增強的制造業競爭力。正是由于良好的基礎設施條件降低了中國制造業的生產成本和流通成本,增強了中國產品開拓市場和參與競爭的能力,使中國成為世界工廠和貿易大國,成就了中國的“增長奇跡”。

所以,要理解中國經濟增長,首先要破解隱藏在其背后的基礎設施之謎,從而更深刻地認識中央推進“新型城鎮化”建設和提高經濟增長質量與效益的重要意義。

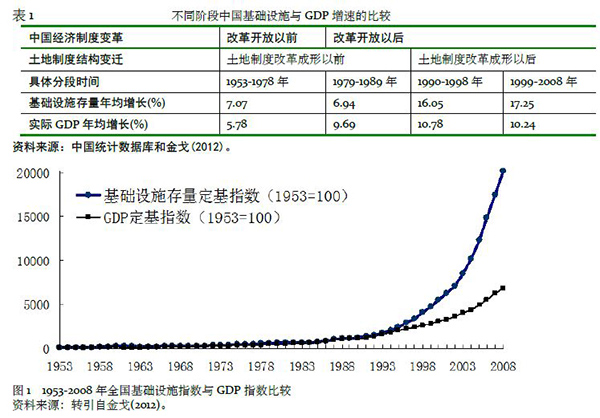

中國基礎設施之謎,一方面是“超常規”發展,表現為過去二十多年基礎設施存量迅猛增加。1990-2008年,中國基礎設施資本存量從11903億元增長到192378億元,18年增長16倍多,年均增長16.72%。進一步分析發現,在1953-2008年的不同階段,中國基礎設施資本存量的年均增長率有很大的區別:1953-1978年為7.07%,1979-1989年為6.94%,1990-1998年為16.05%,1999-2008年為17.25%;1979-1989年比1953-1978年的年均增長率還低。可以看出,增長的“拐點”出現在1990年前后,1990年之后的年均增長率較1990年之前翻番。

此外,若與GDP增長的情況相比,我們發現,1990年之前兩者保持大致相同的速度,1990年之后基礎設施的增長率大幅超過GDP的增長率,與GDP增長形成明顯的“剪刀差”(如表1和圖1所示)。那么,為什么在1990年前后出現基礎設施增長的“拐點”?其背后是否隱藏著什么改變?這值得我們深究。

即使與其他國家相比,中國基礎設施建設的成績也同樣令人震驚。1990年,中國基礎設施存量排在全世界第15位左右,2000年上升到第7位,2010年躍升為第3位,僅次于美國和日本。若按購買力平價計算,中國基礎設施存量實際上已經世界排名第一。在短短二十多年時間里,中國基礎設施如此超常規發展,這在世界基礎設施建設史上實屬罕見,堪稱中國增長奇跡背后的“奇跡”。

基礎設施的“經濟發展假說”表明,經濟發展階段、城市化水平和勞動參與率是決定一個國家人均基礎設施投資支出的最顯著因素,揭示了一個國家或地區所處的經濟發展階段對基礎設施建設的重要性,也即經濟增長對基礎設施建設的重要性。根據該假說,經濟增長越快,基礎設施發展越好,并且兩者應該保持大致相同的增長速度。而如表1所示,中國改革開放之初的十多年,經濟發展取得很大的成就,基礎設施的年均增長卻不如改革開放以前經濟糟糕的幾十年。這該如何解釋?進一步,為什么1990年之后相當長一段時間里中國基礎設施的增長沒有與經濟增長保持大致相同的增速,而是形成明顯的“剪刀差”現象?顯然,這種建立在一般均衡的分析框架難以解釋。

由于基礎設施建設是一個公共決策過程,因而單純用市場機制的原理解釋基礎設施投資的決定往往不能湊效。為此,從市場之外的政治經濟學層面解釋基礎設施投資的決定,成為重要的研究視角,由此形成基礎設施的“政治制度假說”。該假說認為,政治制度環境,特別是政府提供一個誠實守信的政策環境以及對私有財產保護的環境,是決定一國基礎設施投資最為重要的因素,能解釋國家之間關鍵基礎設施投資差異的現象。根據該假說的結論,中國基礎設施之謎的意義愈加彰顯。如果說改革開放對1980年前后中國的政治與政策環境產生一定沖擊的話,那么1990年前后中國的政治制度結構以及大的政策環境均沒有明顯變化。在這樣的政治制度環境中,為什么中國基礎設施增長的“拐點”出現在1990年前后而不是1980年前后?顯然,用“政治制度假說”難以解釋。

由于基礎設施建設往往與一個地方具體的地理位置緊密相關,因而具有地域特色。所以,地方政府基礎設施投資的分散決策可能比中央政府的統一決策更具優勢,由此形成“分權激勵假說”。該理論認為,分權既有利于增加一國總的公共基礎設施投資支出,又有利于增加地方政府的公共基礎設施投資支出,并且這種趨勢在發展中國家比在發達國家表現得更顯著。中國的經濟分權從上世紀八十年代開始,財政分權從1994年開始,似乎與基礎設施存量的高速增長相吻合。然而,印度從上世紀九十年代開始也經歷了類似的分權改革,那么印度的基礎設施為什么沒有發展起來?這又作如何解釋?

復旦大學經濟學院教授張軍等在“政治制度假說”和“分權激勵假說”的基礎上,結合中國的實際情況研究了中國基礎設施投資的決策問題,提出了中國基礎設施發展的“引資競爭假說”,也稱為“政治激勵假說”。到目前為止,張軍等的研究是解釋中國為什么擁有良好基礎設施的最有影響力的理論。他們認為,中國在改進基礎設施上的出色成就是中國式財政分權模式和政府治理轉型的一個可以解釋的結果。這個分權模式成功的地方在于一個“向上負責”的政治體制與財政分權的結合。在這個體制下,中央政府用“標尺競爭”取代了對地方政府的政治說教。地方官員為“政績”而開展橫向的競爭,不僅當地基礎設施的改善有助于“招商引資”,從而實現更快的經濟增長和改善政績,而且顯著改善的基礎設施本身就是最容易度量的政績。他們發現,地方政府之間在“招商引資”上的標尺競爭和政府治理的轉型,是解釋中國基礎設施投資決定的重要因素。

清華大學經濟管理學院教授白重恩和錢穎一從投資激勵角度研究中國電力、高速公路和鐵路等基礎設施行業的發展問題。他們認為,市場化的價格形成機制、分權競爭等所產生的投資激勵是中國電力和高速公路行業取得快速發展的重要原因,從而使這兩個行業保持了與GDP同樣的增速。而中央集權和鐵道部直接管理投資的鐵路營運模式造成了鐵路行業較低的資本投資回報率,是該行業缺乏投資激勵和發展相對緩慢的重要原因。由此形成中國基礎設施發展的“經濟激勵假說”。

無論是張軍等的“政治激勵假說”,還是白重恩等的“經濟激勵假說”,都有一個共同的特點,即僅從激勵層面分析基礎設施的供給行為,其理論成立的條件是,地方政府基礎設施的投資激勵不受到地方政府基礎設施融資能力的約束。殊不知,一個完整的基礎設施供給行為,不僅受到激勵動機的影響,更受到融資能力的制約,而且后一個問題比前一個問題更重要。

經驗證據表明,亞洲絕大多數發展中國家對基礎設施的投資需求非常強烈和巨大,而且這些國家不乏有雄心的基礎設施投資計劃,但卻面臨融資能力的挑戰。2006-2010年間,亞太地區每年的基礎設施建設資金需求約為2280億美元,其中:政府部門可提供的資金約為280億美元,占12.3%左右;私人部門可提供的資金約為200億美元,占8.8%左右;資金缺口約為1800億美元,占78.9%。同樣,亞洲開發銀行研究院(ADBI)2009年的一項報告也說明,在2010-2020年期間,亞洲基礎設施的投資需求每年將高達7500億美元,面臨的資金缺口將更大。從這些數據中我們看到,亞洲國家都有很強的愿望改善基礎設施,但政府拿什么來建設基礎設施?

針對政治激勵假說的不足,山東大學經濟學院副教授湯玉剛和教授陳強從現實供給能力角度研究中國基礎設施存量迅猛增加的原因。他們認為,當前有關文獻對中國基礎設施投資高速增長的解釋主要來自于需求面(尤其是政治需求),而忽略了供給能力。很多發展中國家都認識到基礎設施對經濟發展的重要性,但由于供給能力有限,他們的基礎設施并沒有得到明顯改善。因此,只有揭示出中國基礎設施的現實供給能力如何被超常改進,故事才是完整的。為此,他們基于分權理論,從顯性和隱性土地財政模式的角度解釋中國基礎設施存量的迅猛增加。他們認為,財政分權體制的確立與土地要素市場化改革的啟動是促成中國基礎設施起飛的關鍵條件。

然而,土地財政只是表象,他們沒有深究土地財政背后的更深層原因,并忽視了地方政府本身的經濟激勵和政治激勵動機。這些局限使得他們分析框架的解釋力大為降低。

也就是說,解釋中國基礎設施超常規發展還面臨著一個更根本性的問題。在政治經濟體制上,中國在1990年前后保持一致的政治制度、行政管理模式和繼續推進改革開放的政策,那么為什么在同一個或類似的政治經濟環境中存在如此不同的基礎設施發展路徑?1990年前后中國究竟改變了什么制度安排,使地方政府的行為如此不同?進一步,上世紀九十年代中后期以來,中國的政治經濟環境也沒有發生大的變化,那么為什么基礎設施增長與GDP增長的“剪刀差”缺口越來越大?上世紀九十年代末又究竟改變了什么安排,使地方政府的行為如此不同?

本文嘗試從土地制度結構變遷視角理解中國基礎設施的超常規發展,并對上述問題做出回答。

二、中國基礎設施的“以地謀發展”模式

土地支持基礎設施發展不是中國特有的現象,早在十九世紀,西方發達國家就普遍運用土地開發的規制權為城市基礎設施融資,或者依靠出售、出租有限的公共土地資源進行基礎設施融資,只不過中國的土地公有制放大了這種支持作用。其實,對發展中國家而言,動員私人資本或外國資本參與基礎設施建設具有局限性,而國際金融機構對它們的資金支持又非常有限。因此,通過土地支持基礎設施發展,實際上已成為發展中國家最為常用、最為重要的手段之一。

(一)土地支持基礎設施發展的傳統理論

一是受益者支付成本理論。該理論基于城鎮化背景,認為在基礎設施和房地產開發過程中,少部分市民因出賣土地或服務以及參與到開發建設中,可能會獲益。但對絕大部分市民而言,他們會由于新市民和新開發的到來而需要交納更多的稅費,這將造成社會不公平及整體福利的下降。為此,作為準許開發的條件,地方政府要求房地產開發商為本地區的公共基礎設施建設提供一定的實物或資金支持,此即基于土地開發規制權的強制性征收。實際上,這種征收是將新增基礎設施的成本通過房地產渠道轉嫁到新市民身上。強制性征收的理論依據有二:其一,已有基礎設施將對新開發做出貢獻,為此要將已有基礎設施的成本內部化;其二,新增基礎設施大都為新市民服務,理應由新市民支付成本。當一個城市的人口不斷增長而市民希望維持原有的公共基礎設施服務水平時,基礎設施的數量以及對基礎設施的投資必定隨時間不斷增加。這些新增投資的成本應由基礎設施的使用者支付,即由新市民支付。由于原有市民也曾支付過相類似的費用,所以所有的市民都被公平對待了。

二是土地增值收益捕獲理論。該理論認為,基礎設施一旦完成或即將完成,將具有顯著的外部性,特別是其周邊的土地會迅速升值,從而使土地所有者或開發商獲得額外的土地增值收益。而這種收益,土地所有者或開發商并沒有支付成本,真正支付成本的是納稅人。為此,政府可通過捕獲土地增值收益的方式解決社會公平性和基礎設施成本內部化問題,此即土地增值收益捕獲。其中,最常見的策略是出售由于基礎設施投資或區劃改變而增值的土地。如果政府擁有土地,那么政府通過售賣土地就能將基礎設施投資的收益內部化并捕獲大部分的土地增值收益。并且土地未來的潛在收益也能打開不同類型的公私合營大門,為私人投資者參與基礎設施建設或為其通過土地進行融資提供空間。而在土地私有制國家里,政府必須首先獲得土地。如果政府能獲得滿足基礎設施用地需求以外的超量土地,那么政府就具有了捕獲土地增值收益的潛在能力。超量的土地越多,捕獲土地增值收益的能力就越強。由于土地征用制度或規定的差異,發展中國家通常比西方發達國家更容易進行有利可圖的征用和出售土地。

(二)中國的土地支持模式

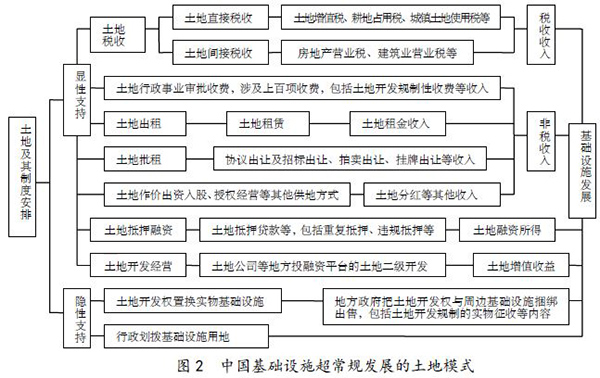

在中國,土地支持基礎設施發展與上述兩種理論相似。區別在于土地制度結構的不同,由此產生了征收能力、捕獲能力及融資能力的巨大差別。如圖2所示,中國基礎設施超常規發展的土地模式包括顯性和隱性土地支持兩大方面。(除特別注明外,本節相關原始數據來源于2008、2011年版的《中國國土資源年鑒》及《中國財政年鑒》。——作者原注)

一是稅收收入。該渠道可分為土地直接稅收和土地間接稅收兩種方式。土地直接稅收包括土地增值稅、耕地占用稅、城鎮土地使用稅、房產稅、契稅5大稅種,土地間接稅收包括房地產業營業稅和建筑業營業稅2大稅種。以2010年為例,我國土地稅收收入占當年地方財政總收入的29%左右,其中土地直接稅占比為15.95%,土地間接稅占比在13%左右(估算數)。基礎設施的成本通過土地稅收方式解決是各國政府常用的方法,在中國同樣發揮著重要作用。

二是非稅收入。該渠道分為土地審批、土地出租、土地批租、土地作價出資入股及授權經營等方式。土地審批形成土地審批費用,土地批租形成土地出讓收入,土地出租形成地租收入,土地作價出資入股等形成其他收入。以2010年為例,我國土地出讓收入占當年地方財政總收入的67.62%,土地出租收入占0.12%,其他收入占比不足0.01%。可見,非稅收入支持渠道以土地批租為主。其實,土地審批費用在中國也是政府部門的一筆大收入,因數據缺失,本文忽視其量級比較。

三是土地抵押融資。指地方政府及其投融資平臺通過以土地作為抵押品向銀行獲取貸款的方式來支持基礎設施發展。該渠道的支持力度非常強大。以2007年為例,土地抵押融資貸款總額為25077.77億元,占當年地方財政總收入的106.39%。

四是土地增值收益。指地方投融資平臺在對土地進行一級開發并向市縣政府交納土地出讓金后,再次對土地進行開發并以市場價轉讓土地給房地產開發商,從而捕獲大部分土地增值收益,并將捕獲到的土地增值收益直接用于基礎設施投資,以滿足地方政府建設基礎設施愿望的方式。2008年全球金融危機后,該方式對地方基礎設施建設發揮的作用日益增強。

2. 隱性支持。表現為土地以隱蔽的方式通過非貨幣化合約等渠道支持基礎設施發展。具體支持方式包括:

一是土地開發權置換實物基礎設施。指地方政府以一定的土地開發權為條件,將土地開發權與周邊特定區域的基礎設施捆綁“銷售”給開發商,開發商享受土地的開發權利并負責建設約定類型的基礎設施。這種方式在中國新區開發或房地產開發中頗受青睞,其支持基礎設施建設的能量也是強大的,但因數據缺失,本文忽視其量級比較。

二是行政劃撥基礎設施用地。該方式是土地公有制下的特有方式,其支持力度也很強大。以2010年為例,中國基礎設施劃撥用地為138267.34公頃,占當年國有建設用地總供應量的28.00%。若在私有制條件下,地方政府需要以當年的土地出讓均價(即935萬元/公頃)來購買這些土地,則地方政府共需花費12928億元,相當于當年中國地方財政總收入的31.83%。這筆支出對大多數發展中國家甚至是發達國家來講都不是小數目,而中國地方政府卻能節省這筆開支。

綜上所述,由于中國特有的土地制度結構安排,其土地支持基礎設施發展的方式與其他國家或地區相比具有更多的支持手段和更強的支持力度,因而具有更特殊的支持作用,由此形成了土地支持中國基礎設施發展的超強能力。

(三)中國土地制度結構變遷及土地支持模式的形成與強化

改革開放以來,中國土地制度結構變遷可劃分為兩個階段。第一個階段發生在上世紀九十年代前后,主要是城市土地所有制、土地征用制和土地有償轉讓制的變革。

1982年通過的《憲法》第十條第一款規定“城市的土地屬于國家所有”,從此結束了中國城市中存在居民住宅私地的歷史。同年頒布的《國家建設征用土地條列》可以說為地方政府征用集體土地提供了一個法律框架。但該條例被指明顯偏向地方政府,為后來在實踐中催生的政府強征行為埋下了種子。

1986年通過的《土地管理法》以及后來對該法進行的修訂,均沒有修改有關土地征用條款的內容。中國土地有償轉讓制度的變革始于1987年深圳市首次公開拍賣一幅土地,成形于1990年國務院頒布的《城鎮國有土地使用權出讓和轉讓暫行條例》及《外商投資開發經營成片土地暫行管理辦法》。其中,1988年全國人大對憲法第十條的修正及對《土地管理法》的修訂規定了國有土地可以有償使用和依法轉讓,這是土地轉讓制度變革的關鍵環節。從此,土地有償轉讓制度在中國打開了閘門,土地市場和土地價值的功能得到逐步發揮。但這種只有國有土地才能轉讓、集體土地還不允許轉讓的安排與土地征用制度的配套,催生了后來地方政府強制性土地征用行為的形成。

由此,中國的地方政府借助城市土地國有制、集體土地可征用制和國有土地有償轉讓制等安排,形成了強大的土地劃撥、征收、批租與融資能力,為1990年以來中國基礎設施的超常規發展裝上了一部發動機。其中,城鎮國有土地有償轉讓制度保證了地方政府能輕松出讓國有土地從而獲取土地收入,是地方政府形成土地批租能力及土地價值凸顯、可作為抵押品進行融資的最關鍵的制度安排。而城市土地國家所有制則使地方政府擁有足量的土地可劃撥與批租,不像土地私有制國家的地方政府那樣僅擁有極為有限的城市公共土地資源。此外,郊區和農村土地的集體所有制與集體土地的可征用制兩者配套,成為地方政府補充或增加城市國有土地的強有力手段,保證土地劃撥、批租等方式在一定時期內的可持續性。至此,土地支持中國基礎設施超常規發展的能力基本形成。

第二階段發生在上世紀九十年代中后期,主要是《土地管理法》的修訂和住房制度改革。1998年修訂的新《土地管理法》規定:“任何單位和個人進行建設,需要使用土地的,必須依法申請使用國有土地”,“國家為公共利益的需要,可以依法對集體所有的土地實行征用”,“征用土地的,按照被征用土地的原用途給予補償”。這些內容實際上強化了地方政府的土地征用或征收能力。1998年國務院發布的《關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》要求,從1998年下半年開始,全國停止住房實物分配,逐步實行住房分配貨幣化。該通知啟動了中國住房制度改革,這項改革推動了中國土地市場和房地產業的極大發展。特別是,商住用地需求的不斷增強和土地價值功能的不斷彰顯,為地方政府通過土地融資提供了更大空間。

《土地管理法》的修訂和住房制度改革,在中國抗擊亞洲金融危機、擴大內需以及啟動新一輪工業化城鎮化背景下,實際上既增強了基礎設施的需求,又增強了基礎設施的供給能力,從而強化土地支持基礎設施超常規發展的能力,使中國基礎設施增長與經濟增長形成的“剪刀差”缺口越來越大。

綜上所述,正是由于土地制度結構的變遷,形成了中國基礎設施超常規發展的土地模式。然而,這種模式背后隱藏著地方官員什么樣的基礎設施供給行為?我們作如下分析。

三、理論模型與實證分析結果

首先,為考察在不同土地制度條件下地方官員的基礎設施最優供給行為,我們在理論方面借鑒美國麻省理工學院經濟學家德隆·阿西莫格魯(Daron Acemoglu)關于基礎設施與經濟增長的框架以及中山大學國際商學院副教授張莉等關于地方官員土地出讓行為的框架,考察一個政治集權、經濟分權的經濟體中地方官員的基礎設施供給行為。

結果表明,在要素投入不變時,決定地方官員基礎設施最優供給量的主要因素是地方官員通過調控土地出讓價格所形成的自我融資機制,它與一國的土地制度結構相關。在土地公有制條件下,地方官員能夠通過調控土地出讓價格實現基礎設施的自我融資,這意味著只要土地價格能上漲,就可以滿足地方官員的任何基礎設施投資需求,從而實現超強的基礎設施自我供給能力。由此可知,土地公有制條件下的地方政府比土地私有制條件下擁有更強的融資能力,從而提供更多的基礎設施。此外,在其他條件不變的情況下,地方政府對本地區產出越偏好,那么地方政府將提供更多的基礎設施,即生產型政府具有基礎設施偏好,并且經濟激勵作為最基本的激勵也促使地方政府提供基礎設施。

對照中國的條件,我們發現:中國實行土地的全民所有制和勞動群眾的集體所有制即土地的社會主義公有制,現有的土地制度結構安排使地方政府能形成土地批租與融資的超強能力。而且,中國的地方政府是生產型政府,地方官員偏好本地區產出,追求產出最大化,這也推動地方政府提供更多的基礎設施。所以,中國地方官員的基礎設施最優供給量是最大的,土地公有制、生產型政府二者的匹配促成了中國基礎設施超常規發展。其中,土地公有制及其特有的制度結構卻是中國的特殊手段,其他土地私有制國家難以仿效,這就是中國為什么能在如此短的時間內實現基礎設施超常規發展而其他國家卻難以做到的根本原因。

作為參照,我們分析了印度的情況。印度實行土地私有制,加上其地方政府沒有經濟發展功能。所以,印度屬于基準模型中不存在產出偏好的情形,是經濟分權體制下基礎設施供給最糟糕的方式。這也是為什么印度的基礎設施總是落后,并與中國形成明顯反差的原因之一。據印度財政部估計,如果基礎設施能夠緊跟經濟發展步伐,那么印度GDP增速將會再提高2個百分點。事實上,老撾、柬埔寨等實行土地私有制的諸多發展中國家也面臨同樣的問題。

其次,為考察中國顯性和隱性土地支持對中國基礎設施超常規發展產生了重要影響,我們選取了傳統回歸分析方法和跨國樣本的比較案例方法來考察中國土地支持假說的存在以及中國土地制度改革對基礎設施所產生的整體政策效應。

結果表明,土地支持假說的系數大于零,在解決內生性問題之后仍然顯著,且通過了模型穩健性檢驗,說明土地顯性或隱性支持中國基礎設施超常規發展的事實存在。此外,我們利用22個OECD(經濟合作與發展組織)國家為潛在比較組、中國作為處理組進行了跨國樣本比較分析,結果表明上世紀九十年代中國土地制度的結構變遷對基礎設施超常規發展具有顯著正面影響。

四、結語和政策建議

當今世界,公共土地在許多國家都存在,土地為基礎設施融資也是各國基礎設施發展常用的方式。但像中國這樣全部實行土地公有制的國家是不多的。土地的公有制及其在特殊時期形成的特殊制度結構,催生了中國基礎設施的“以地謀發展”模式。這種模式不僅使土地在物質層面支持中國基礎設施發展,更在于土地的價值發揮了更大作用,在地方政府普遍受到“吃飯財政”約束,而地方經濟起飛又亟需大量基礎設施建設資金的時候,土地通過其價值渠道實際上發揮了集聚與集中地方基礎設施建設資金的作用,這種作用對創造中國增長奇跡是必不可少的。其實,其他很多發展中國家正是因為沒有能力解決亟需的基礎設施建設資金而使經濟難以起飛。

所以,僅從這個角度講,土地對中國經濟增長和基礎設施發展的作用怎么評價都不為過,實際上中國創造了以土地資產置換基礎設施資產的最成功案例。

然而,這樣的土地制度結構安排,雖然對地方政府而言具有強大的支持能力,但卻是以犧牲被征地農民利益和土地市場效率為代價的,由此產生了一系列扭曲性后果,如:失地農民利益受損及群眾集體上訪問題,偽城鎮化及房價、地價居高不下問題,耕地保護形勢嚴峻及土地資源利用效率不高問題,少數地方官員與房地產商相互勾結及建設領域腐敗案件不斷上升問題,地方投融資平臺競相成立及土地重復抵押金融風險加大問題,等。在相當程度上,土地制度結構安排自身的一些缺陷,使地方政府的目標與土地要素市場化改革的目標、新型城鎮化建設的目標、金融風險管控的目標以及農民利益的目標之間存在著嚴重沖突。這些問題使中國政府的職能轉型和土地要素的市場化改革等變得困難重重。所以,中國基礎設施的“以地謀發展”模式又是當前經濟社會面臨的各種重要問題的主要根源,蘊含著巨大的社會風險和金融債務風險,不具有持續性。

我們建議:中央政府應強化土地征用制度改革,保護被征地農民利益,改變當前土地征用有利于地方政府的局面。其要點是:以市場化的價格(包括未來擬建基礎設施項目完成后所帶來的升值收益在內)進行土地征用,打破地方政府通過調控土地出讓價格實現基礎設施自我融資的機制;建立以產權為基礎的土地市場化改革,改變建設用地供地方式,促進土地交易的公平、公正;推進新型城鎮化,根本改革地方政府對土地財政的依賴,建立公平、共享的土地增值收益分配制度,等。總之,出路在于土地制度改革和新型城鎮化,最終目的在于結構優化與經濟增長質量效益的提高。此外,在“一帶一路”戰略下,中國基礎設施發展的經驗具有復制推廣以及幫助指導發展中國家消除基礎設施瓶頸的現實意義。

(本文原刊于《經濟研究》2017年第2期,原題:“中國基礎設施超常規發展的土地支持研究”。略去參考文獻,由作者本人對原文涉及理論模型、計量檢驗等方面的內容進行大量簡化并最終改定,具體技術細節請參考原文。經授權刊用。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司