- 9

- +1260

“天才譯者”金曉宇譯塔可夫斯基:美學是麻木的反面

編者按:

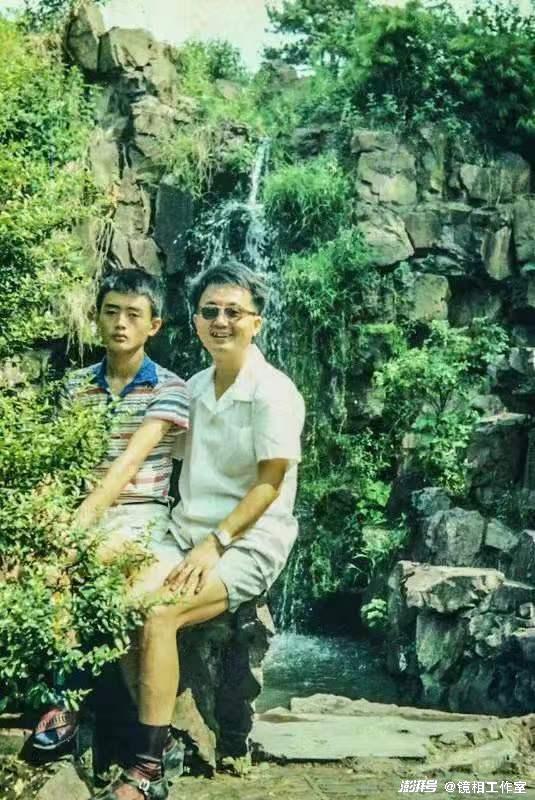

2022年1月17日,一篇名為《杭州男子從殯儀館打來電話:能不能寫寫我們的天才兒子》刷屏網絡。最終,故事也以金曉宇出院回家,父親婉拒宣傳為結尾,溫柔而純粹。天才少年被人們遺忘,被看見,被守護,終于回歸沉寂,留在自己的一方凈土。

金曉宇與父親

感謝南大出版社分享金曉宇譯《安德烈·塔可夫斯基:電影的元素》中“感官”一章——

塔可夫斯基堂吉訶德式的行為和《潛行者》的敘事是一致的,其中一個偏執的怪人帶領兩位難相處的客戶穿過一片著魔的荒地前往一個能愿望成真的房間。和塔可夫斯基一樣,潛行者的同伴們也被懷疑困擾,懷疑據稱從四面八方包圍他們的危險的現實。然而他們不得不中止懷疑,對潛行者的警告的任何懷疑都會削弱他們對他的承諾的信心,而在這承諾上他們寄托了希望(作家的那個情況)和恐懼(教授的那個情況)。他們保持著信仰到達“欲望之屋”,但是他們在那兒實際做了什么——甚至他們是否真正跨過了門檻——仍然是一個懸而未決的問題。似乎他們歷盡千辛萬苦的酬勞正是獲得了對克服物質抵抗這一行為的信念。那么同樣地,觀看塔可夫斯基電影的酬勞,就是對行為本身的意義的信任這個禮物嗎?

當然,這正是《索拉里斯》所提出的問題,而且塔可夫斯基對它的回答是否定的。在《索拉里斯》里,影像在進入人類記憶的特定時間氣氛時立即燒毀,它變成了一個人。相比之下,索拉里斯海在追求一種純粹美學的(即反應的和復制的)思想上是極其不近人情的,它仿佛在一片水膜之下觀察地球——明顯可見,卻是惰性的、空洞的、無法活生生地觸摸,并且沒有目的。

《飛向太空(索拉里斯)》劇照

塔可夫斯基有時被懷疑就是追求這樣一種冷漠、陌生的世界觀。尤其是,電影當權者們對《鏡子》的反應表明,這正是他們對這部電影描繪蘇聯想象的解讀方式。沒錯,塔可夫斯基并沒有把蘇聯的影像浸在水中,像他對安德烈·魯布廖夫的圣像畫做的那樣(以及在《潛行者》中將要對揚·凡·艾克 做的那樣)。但是伴隨著佩爾戈萊西的旋律播放戰爭的電影片段不正是那種效果嗎?雖然塔可夫斯基利用蘇聯文化的固有影像,但是他完全忽略了它的音樂,無論是流行歌曲、虛夸的管弦樂組曲還是軍隊合唱歌曲。塔可夫斯基似乎有變得像《索拉里斯》中的海洋的危險,用他的攝影機出奇平靜的凝視抽空現實活生生的汁液。

然而,對于塔可夫斯基來說,美學是麻木的反面。巴洛克音樂遠非證明影像的合法性,而是創造了一個風格上刺耳的不和諧音,打開一個時間距離的戲劇。因此,關于伯格曼的《哭泣與細語》(Cries and Whispers,1972),塔可夫斯基寫道,巴赫的音樂“為銀幕上發生的一切增添了特別的強度和深度……多虧了巴赫,多虧了人物們摒棄對話,場景中出現了一種真空、一個空蕩蕩的空間,觀眾在其中感受到填補精神空虛和感覺理想氣息的可能性”。2這不僅是影像脫離它們通常的語境,重新變得可感知。在敘事的轉向中,影像不再僅僅是紀念性的,而是充滿了一種深刻而脆弱的可能性曲線——也許這就是讓當權者們困惑的渴求的根源。

巴赫音樂的復雜作用在《索拉里斯》中是顯而易見的,在電影的進程中,這音樂本身由于愛德華·阿爾捷米耶夫電子音樂的闡述而逐漸變形。熟悉和扭曲的戲劇,以及神圣莊嚴的時代和刺耳的新奇的戲劇,增強了敘事和視覺再現的不確定性。在最后一幕的較早版本中,斯諾特用金屬唱片播放巴赫:“突然,克里斯被泥土和潮濕的地球植物的氣味,以及覆蓋著地球上水果汁液的女性雙手的氣味所壓倒。”克里斯俯身去觸摸這個新發現的物質的、有機的世界,發現自己正走向父親的家。然而,他停了下來,因為他看到自己的復制品沿著樹林中塵土飛揚的小路,走近他端坐的父親,抱住他“干枯、年邁的雙腿”:“透過窗戶看到這一幕,克里斯驚恐地想,如果父親開始說話,他會有什么感覺。” 劇本的結尾相對電影更清晰:兩個克里斯保持分開,一個與斯諾特討論哲學,另一個與父親和解。然而,克里斯害怕父親說話,突出了這一場景的脆弱性:和哈莉(以及哈姆雷特)一樣,一旦鬼魂向你說話,它就不再僅僅是一個鬼魂。

《潛行者》劇照

因此,聲音在塔可夫斯基電影中的作用,不是使影像在情感或知性上透明,而是加強它的密度和不透明性,以至于它開始近乎物質的抵抗。事物和它們的聲音是去同步的,足以將它們感官的存在描繪成有關懷疑、欲望和信仰的問題。正如德勒茲關于戈達爾所寫的那樣:“人在這個世界上,仿佛處在一個純粹光學和聲音的環境中。……只有對這個世界的信仰才能把人與他所看到和聽到的重新連接起來。電影必須拍攝的不是世界,而是對這個世界的信仰,那是我們唯一的聯系。”

信仰和物質質感之間的聯系是《潛行者》的核心,《潛行者》是塔可夫斯基的全部電影作品中最鮮明和最純粹的例子,也是最接近于成為“(他獨創)創意的最佳典型”的電影,其中“構想(zamysel)與結果緊密相配”。造成其特殊地位的一個主要因素是塔可夫斯基越來越孤獨,特別是在瓦季姆·尤索夫脫離了他通常的團隊之后。《潛行者》“克己的”情節是一個有意識的策略的重要組成部分,即幾乎把注意力全部集中在影像本身,避免“娛樂觀眾或使觀眾驚奇”。在越來越頻繁的公共論壇中,塔可夫斯基比以往或以后任何時候都更加強調,電影需要“從情感和感官上”影響觀眾,不讓他們“試圖分析正在銀幕上發生的事情”,那樣“只會阻礙對電影的感知”。如果你不能“直接”處理電影,塔可夫斯基說,你就冒著讓它像沙子一樣從“你手指間”滑落的危險。塔可夫斯基的電影制片廠很難接受這一點,對之來說感官的直接性意味著“缺乏確定性,從而迫使讀者和可能的觀眾猜測和沉迷于最多樣化的解釋,使他們無法專注于追蹤和正確理解作品的意義”。

如果解讀的誘惑真的出現了,塔可夫斯基說,那么人物們在旅程結束時的討論應該完全滿足這種誘惑。“在《潛行者》中,”他寫道,“一切都必須完整地說出來:人類的愛正是那種奇跡,能夠經受任何關于世界的絕望的枯燥理論。”以防觀眾仍不能領會這一“要點”,塔可夫斯基不厭其煩地重復了一遍:

這是一部關于力量最終毫無意義的電影,是關于軟弱有時候表達了一個強大靈魂的感覺的電影。它是關于在對我們生活的物質實現的日常追求中,我們失去精神性的方式;關于我們在道德上對伴隨我們生活的技術“進步”毫無準備,而這種進步幾乎不再取決于我們的意志。

《潛行者》劇照

簡而言之,《潛行者》把觀眾的注意力牢牢固定在銀幕上,試圖恢復對世界的信心,不是作為一個宏偉的想象工程的一部分,而是在于其“偽世俗”的物質性。《潛行者》粗糙的美學質感確保了這不是向純真的浪漫回歸。但是,我們應該如何理解塔可夫斯基關于這部電影的總結性陳述?他說,歸根結底,它也是關于“不相信童話和奇跡,人就無法生存,而且不能被稱為人類”。這難道不意味著,正如潛行者的使命可能是荒謬無益的追求,塔可夫斯基是用電影來引起一種信仰狀態,但他自己卻不相信?

塔可夫斯基的美學原則是用最低限度的手段謀求最大限度的效果:“影像必須是真實的和最簡單的。這本身不是目的,而是向觀眾傳達正在被描繪之物的精神本質的必要條件。”塔可夫斯基的極簡主義具有重要的實用動機。例如,決定用黑白片拍攝《安德烈·魯布廖夫》,部分是由于受到彩色膠片分辨率較低的限制,特別是在將35毫米畫面放大到70毫米用于寬銀幕放映時。在《索拉里斯》中轉為使用彩色片后,寬銀幕放映成了問題。據報道,塔可夫斯基在拍攝了第一個彩色片段后說:“你可以看到這是假的!我需要拍黑白電影!我的下一部電影將是黑白的,并且在小銀幕上。” (OS 57)如同電影中的雕塑,單色調再現對我們來說不知何故已經變得更加“現實主義”,它沒有著色后明顯的做作。不過,像塔可夫斯基務實地承認的那樣,“既然彩色已經發明,你必須琢磨如何能利用它”。塔可夫斯基的解決辦法是用一種精心策劃的方式,不斷在黑白、深棕和彩色片之間變換。

瓦爾特·本雅明(Walter Benjamin)所謂的電影的沖擊作用,對塔可夫斯基來說不僅是畫面不連續的斷奏,而且是不同類型和層次的著色法之間不斷的交替(以及不同的放映速度之間的交替)。塔可夫斯基在這件事上最直率的聲明涉及《安德烈·魯布廖夫》的彩色尾聲:

除非一個人像畫家那樣對色彩的調和敏感,否則我們在日常生活中不會注意色彩。例如對我來說,電影的現實存在于黑白色調中。然而,在《安德烈·魯布廖夫》中,我們不得不一頭把生活和現實,另一頭把藝術和繪畫聯系起來。最終的彩色片段與黑白電影之間的這種聯系,對我們來說是對魯布廖夫的藝術和他的生活相互依存的表現方式。換句話說,一方面是日常生活,是理性的,并被現實主義地呈現,另一方面是對他的人生約定俗成的藝術總結,它的下一個階段,它的邏輯延續。(ATI 24)

在為《索拉里斯》做準備期間接受的一次錄音采訪中,塔可夫斯基最為詳細地回到了這個問題:

銀幕上的色彩通常是令人厭惡甚至是刺激性的。為什么?因為畢竟在生活中沒有人注意色彩。……然后我們拍攝我們在彩色電影上看到的東西:一切變得色彩繽紛!而我們再也不能將這影像視為沒有色彩的現實。色彩存在于這個影像的各處;它到處潛入我們的視野。這里出現了因循性,它要么是藝術的要么是反藝術的……

我們的任務不僅是通過制造沖擊式的震驚,來使觀眾對色彩的感知陌生化。電影,塔可夫斯基認為,能勝任微妙得多的變化。塔可夫斯基使用聲學術語聲稱,有必要“混合”顏色,以“實現必要的小節”:

第一種方法是用色彩“消除色彩”。 也就是說,以各種方式淡化色彩,尋求慎重、微妙同時又平衡的光譜,引出灰色,使色彩的感覺并不比我們正常生活中的更強烈或鮮明。還有另一條途徑,我稱之為心理的:用情感浸透行動,以至于對這種情感的相應體驗比單純的對色彩的感覺更高級、更鮮明、更強烈。我認為彩色電影最重要的是不要讓色彩“占據最顯著的位置”或者說變得花哨。

塔可夫斯基指出,唯一永遠被感知為色彩繽紛的現象是日落和其他“大自然的過渡狀態”。因此,使觀眾看到色彩,是為了傳達被再現對象內部的過渡,這種過渡對應于質感的變化。色彩方案之間的質感差異“表達電影中物質的具體狀態,表達它在時間中變化的時刻”。就像秋葉一樣,“色彩直接表達隱藏在質感中的過程”。“只有與顯現它的質感結合在一起,”塔可夫斯基補充說,“色彩才能傳達所描繪事物的狀態、‘歷史’和‘現狀’, 以致觀眾覺得他是在用自己的皮膚感覺它。”這正是塔可夫斯基藝術的悖論,即如此人工的視覺沖擊引發了對大自然新的感覺。

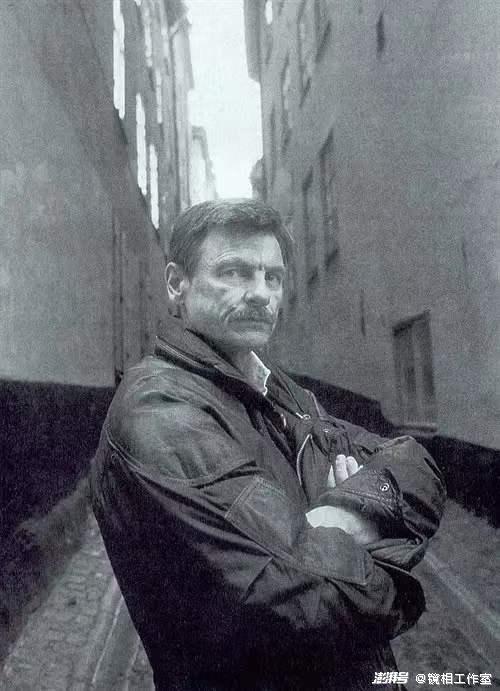

塔可夫斯基

和色彩一樣,隨著時間的推移,塔可夫斯基越來越多地利用聲音以意想不到的復雜方式打斷和彎曲影像。據《犧牲》的錄音師歐維·斯文森(Owe Svensson)說,塔可夫斯基明確表示,“他的注意力總是放在影像上,而聲音是以后的事情”。在后期制作中加入所有對白和聲音,在蘇聯電影中不過是標準做法,對塔可夫斯基來說卻是一個有意識的去同步詩學。通過它,他試圖破壞伴隨影像的固定含義:“我們只需去掉銀幕反映出的世界的聲音,或者用不是精確地為這個影像存在的偶然的聲音來填充這個世界,或者用變形后不再對應于這個影像的聲音填充,影片將立即找到洪亮深沉的聲音。”(ST 169;ZV 279)這種復雜同步的累積效應是創造拒絕解釋性滲透的影像,酷似物質形式的不可滲透性。

塔可夫斯基聽覺美學的最佳例證是1965年他根據威廉·福克納的短篇小說《回轉》(1932)制作的鮮為人知的廣播劇。福克納(像海明威一樣)在蘇聯得到正式認可,這多虧他獲得過諾貝爾獎以及他的政治觀點;他的小說《回轉》于1960年在蘇聯首次出版后已經家喻戶曉;它的故事——關于一位魯莽但勇敢的魚雷艇年輕駕駛員——有點讓人想起《伊萬的童年》和《安德烈·魯布廖夫》的最后一集。塔可夫斯基聘請了他通常的作曲家維亞切斯拉夫·奧夫欽尼科夫譜寫和指揮音樂插曲。塔可夫斯基的助手是廣播編輯亞歷山大·米沙林,他們后來合作撰寫了《鏡子》的劇本(及其他文本)。演員包括未來的導演尼基塔·米哈爾科夫(Nikita Mikhalkov),他是安德烈·岡察洛夫斯基的弟弟。塔可夫斯基的父親在20世紀30年代早期寫作和上演廣播劇《玻璃》和《泥炭蘚的故事》的經驗對他現在的工作是有幫助的。

塔可夫斯基改編廣播劇時追求他在電影里多中心和多變的取景在聲學上的等效物。前景的敘述和對話伴隨著競爭性的音軌——大街上的卡車、酒吧里的歌謠——這些音軌在不同的時點上逐漸壓倒前景的聲音,把主要人物們嵌入一個更大的有點難控制的世界。此外,用亞歷山大·謝力爾(Aleksandr Sherel)的話說:“錄制的整個聲音質感驚人地精確,對當時的廣播劇導演來說是不同尋常的。”在審核了所有能找到的音響效果之后,塔可夫斯基著手用專業質量的便攜式錄音機錄制里加港(Riga port)海鷗和船只的聲音。謝力爾清點了八個不同的音軌,以至于我們在戰斗場景中甚至可以聽到空彈殼掉落到船甲板上的聲音。第一人稱敘述者在戰斗中的意識喪失,最初是通過持續30秒的寂靜來描繪的。這一技術如此異乎尋常,以至于被認為是個差錯,塔可夫斯基被迫用定音鼓的低吼填充它。謝力爾承認,由于其聲學分辨率太高,塔可夫斯基制作的廣播劇在普通的晶體管收音機上很可能失去它的許多效果。

塔可夫斯基對質感的強調在他的一個宣言中達到了頂峰,他說“理論上,電影中根本不應該有音樂,除非它是刻印在鏡頭中的聽覺現實的一部分”(UR 55)。到了1967年,塔可夫斯基顯然已經厭倦了維亞切斯拉夫·奧夫欽尼科夫過分甜美的管弦樂配樂,他抱怨說:“必須約束奧夫欽尼科夫,否則他寫的將不是電影配樂,而是一部天才的歌劇。”從《索拉里斯》開始,塔可夫斯基聘請愛德華·阿爾捷米耶夫,他主要從事電子音樂的創作,他把這些電子音樂加入古典音樂的唱片,主要是巴洛克音樂。在《索拉里斯》中,塔可夫斯基開始把他的電影配音設想為音樂和劇情聲音的整合——后者包括(后同步的)對話和(去同步的)音響效果——結果導致聲音和影像之間越來越復雜的同步。在阿爾捷米耶夫為塔可夫斯基工作的最后一部電影《潛行者》中,三個種類的聲音開始混合到模糊的程度。安德里亞·特魯平評論說,好像在視覺節奏的褶皺中,“聲音會非常緩慢地逐漸增強,通常停留在可聽到的邊界很長時間,以至于當我們開始感知它時,我們首先懷疑自己實際上是否聽到了任何東西,然后納悶兒我們已經聽它多久了”。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 两点星光:一度电6公里,算算多家都超过这个水平,就小米达不到。

- 2025-04-05 ∙ 广东回复举报

- 大秀肌肉

- 国家卫健委驳美炒作病毒溯源

- 明日出征!航天员详细信息来了

- 河南郑州拟调整公积金贷款借款人年龄上限:男性延长到68岁,女性延长到63岁

- 美股三大指数集体高开,特斯拉涨约7%

- 约每76年环绕太阳一周的彗星,是人类首颗有记录的周期彗星

- 一部国产经典动画片,主人公是一只当警官的黑猫

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司