- +1

熱血不雞血的“李連杰式主旋律”,永不過時

原創 學委丹尼爾 蹦迪班長

這幾年,主旋律影視劇可謂“形勢一片大好”。

電影《湄公河行動》《紅海行動》,電視劇《山海情》《覺醒年代》和《功勛》等,不僅在豆瓣上獲得極高評分,票房和播放量也都創造了現象級數據。

而在20多年前,這種盛況還是難以想象的。

彼時大多數主旋律作品依然延續著《平原游擊隊》《小兵張嘎》的路子,要么說教味道嚴重,觀眾看完跟上了節思想政治課一樣;要么人物過于扁平,好人都是濃眉大眼,相貌堂堂,壞人都是嘴歪眼斜,面露兇光。

在50年代精神生活比較匱乏的情況下,這種黑白分明二元對立的描述手段還能讓人接受,但放在改革春風吹滿地的時代,觀眾經歷一個個中外優秀文化產品的熏陶后,這一套就很難有市場了。

所以學委仔細想了想,90年代的年輕人和孩子們是從哪接受的主旋律教育的呢?

想了半天,突然一個演員跳入我的腦海——李連杰!

可能有人覺得我是在扯淡,功夫片還能主旋律?

我先明確一個概念,什么是主旋律?

大多數人或許會覺得愛國主義就是主旋律,但根據百度百科的定義:

主旋律電影是指能充分體現主流意識形態的革命歷史重大題材影片和與普通觀眾生活相貼近的現實主義題材、弘揚主流價值觀、謳歌人性人生的影片。

總設計師也說過:“一切宣傳真善美的都是主旋律。”

也就是說,愛國主義是主旋律,但主旋律不僅限于愛國主義。

有一些價值觀上,東西方是相同的,比如《大學》有云:古之欲明明德于天下者,先治其國。欲治其國者,先齊其家,欲齊其家者,先修其身。

而經典電影《教父》也說過:第一步要努力實現自我價值,第二步要全力照顧好家人,第三步要盡可能幫助善良的人,第四步為族群發聲,第五步為國家爭榮譽。事實上作為男人,前兩步成功,人生已算得上圓滿,做到第三步堪稱偉大,而隨意顛倒次序的那些人,一般不值得信任。

可以看到,個人修養、經營家庭和熱愛國家,是全世界都認同的主旋律,那么下面我就從這三個方面每個方面挑一部李連杰的經典電影,來看看他是怎么詮釋主旋律的。

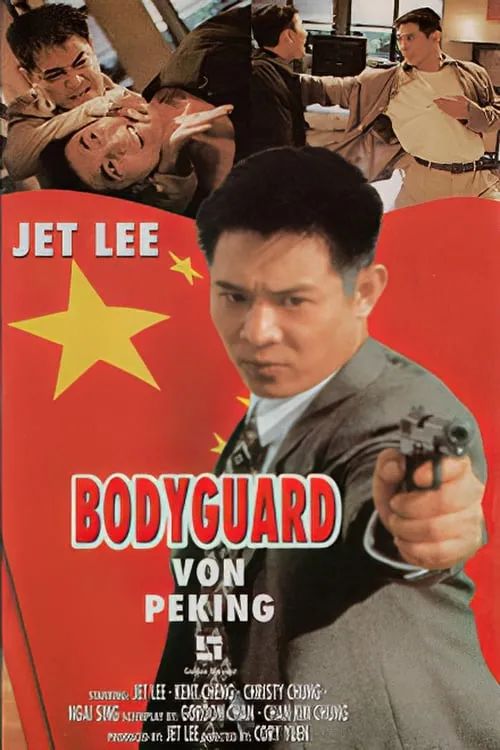

1.個人:《中南海保鏢》

其實將個人勤學苦練,終有所成的李連杰電影實在太多,所以我找了另一個側面。

這部94年上映的電影是港片中極為少見的以大陸角色作為絕對男主。

電影情節非常簡單,就是中南海保鏢許正陽(李連杰)奉命保護一位港商的女朋友楊倩兒,因為她是一場命案的重要證人。保鏢過程中,經歷了一次次槍林彈雨和英雄救美,楊倩兒對許正陽也從看不順眼到心生愛意。

而阿正對楊,也是動了心的(畢竟鐘麗緹)。

從監視器上看到楊朝自己走來時,阿正的眼中充滿了羞澀和不安。

收到楊倩兒的手表后,阿正表情悵然若失。

而在臥室中的那場戲,楊倩兒主動表白。

并逐步向阿正靠近,兩個人的距離越來越近,眼看就要越過道德的邊境,走過愛的禁區。

阿正把百葉窗拉上了……

當年第一次看到這一幕的時候,我不禁搖頭嘆息:李連杰啊李連杰,沒想到你個濃眉大眼的也沒經受住腐蝕。

但鏡頭一轉,原來阿正拉上百葉窗后只是道了個晚安,就離開了。

人家請你來讓你保護女朋友,你送人一綠帽子,相當于心理咨詢師PUA來訪者,端菜的服務員自己嘗了一口,生活委員把班費拿來給自己買玩具,做止瀉藥的往配方里摻巴豆,被行業除名是最輕的。

而電影里處理得就很好,同時也傳遞出一種態度:面對誘惑難免不動心,重要的是如何選擇。

同時,這處也與之前阿正講的故事呼應:小時候犯下大錯后道歉但于事無補,于是從此之后再也沒說過對不起。

與其犯錯后懺悔,不如在錯誤發生前做出正確的選擇。

2.家庭:方世玉系列

《方世玉》系列是李連杰電影中罕見的逗逼風格(好像銀幕上的方世玉都是這樣)。

電影中,方世玉出生在乾隆朝廣東的一個中產家庭。父親不茍言笑,是典型的中國嚴父形象,而母親苗翠花則徹底放飛自我,承包了片中的大部分笑點。

性格隨母親的方世玉在片中的最初形象堪稱一個清朝街溜子,號稱自己是廣東省十大杰出青年,整日和兩個朋友東游西逛,運動會他參加,比武招親的擂臺也跟著摻和一腳。

雖然電影演到一半,方世玉就被卷入到了反清復明的宏大敘事中,但其加入紅花會的動機毫無革命理想可言:因為他爸加入紅花會被趙文卓飾演的九門提督追殺,為了保護他爸他也卷了進去。

母親苗翠花則更是一點覺悟都沒有,原本懷疑老公出軌的她在得知老公造反后的第一反應是長出一口氣:原來只是加入黑社會啊,還好沒有外遇。

乾隆年間的時代特點在于,老百姓日子還勉強過得去,沒啥揭竿而起的動機,而距離明朝滅亡已經過去百年,活著的人對大明芳華完全沒有直觀感受。

如果說康熙年間的天地會還有沐王府、鄭氏集團的資助而有點群眾基礎的話,紅花會更像是一場不靠譜的行為藝術。

既沒有國仇家恨負擔,也沒任何崇高理想的方世玉,在紅花會中顯得有些格格不入。

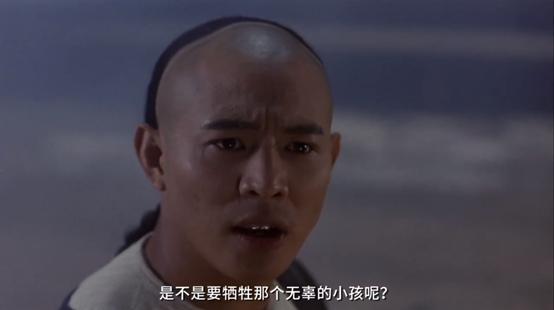

第二部里他與總舵主陳家洛的一次類似于“電車難題”的爭執更是將這種價值觀沖突展現得淋漓盡致。

救了一個小孩的方世玉被陳家洛教育:

方世玉反問:

陳家洛猶豫一下,說:

可能在很多動輒談格局,講大局的人看來,方世玉的格局太小家子氣了。

但是劉備曾說過“勿以善小而不為”,我們絕大多數人終其一生也難以遇到“為了大局選擇犧牲哪一方”這樣的電車困境,所以在日常生活中做出力所能及的善舉,也是為世界增加了一份溫暖與光明。

我寧可周圍人是方世玉這種敢對總舵主說“這不公平”的小家子氣,而不希望周圍都是為了大局讓別人付出代價的人。

電影中方世玉做事的最大動機就是保護家人,最后與反派的大決戰里,一次是為了救父,一次是為了救母。

這段巷戰時至今日,

也是國產武俠片的經典段落之一

家庭是組成社會的最小單位,中國人也有孝的傳統,如果一個人面對至親遭遇飛來橫禍時一個勁地顧大局,我很懷疑TA會在國家有難時真能挺身而出。

當然了,方世玉舍身救父母的英勇行為值得贊賞,但有一說一,第二部最后他分別給了兩個媳婦一模一樣的手鐲,還都說這是自己的傳家寶。學委不是賊喊捉賊哈,而是想真心呼吁這種行為屬于渣男海王行徑,大家千萬不要模仿。

3.國家:黃飛鴻系列

《黃飛鴻》的英文片名叫做Once upon a time in China,直譯過來就是“中國往事”,對標的是影視經典《美國往事》,這足見導演徐克的野心。

而李連杰主演的《黃飛鴻》前三部也配得上這個野心,頗具史詩感的清末社會群像刻畫,令人至今重溫時依然回味無窮。

彼時雖然救亡圖存已經成了當時進步人士的共識,但人分三六九等,肉分五花三層,不管是中國人還是洋人都并非一個聲音。

有愛國將領劉永福,也有唯利是圖、搶男霸女的流氓團伙沙河幫,有販賣人口的美國人販子,也有仗義執言、為了救十三姨而犧牲的外國傳教士。

即便是反派角色,影片也并沒有將其臉譜化,而是塑造得有血有肉,甚至讓人恨不起來。

第一部中外地拳師嚴振東,身無分文只能當街賣藝,而后慢慢黑化,為了揚名立萬不惜出賣尊嚴,最終被亂槍打死,落了個可憐可悲的下場。

第二部中甄子丹扮演的納蘭元述,一表人才,正直干練,但其對清王朝的愚忠卻使其必然走向歷史的對立面,這種類似于《封神演義》中聞太師、《興唐傳》里靠山王楊林的角色雖然是主角勁敵,卻讓人恨不起來,他的堅韌執著令人感到可敬,但冥頑不靈也只能讓人一聲嘆息。

主角黃飛鴻則是一個極具代表性的正面中國人物形象,學委認為主要有兩點:真實和不斷成長。

真實在于首先其有一些無傷大雅的小毛病,比如愛顯擺,在學了幾句英語之后就滿世界炫耀,逮誰教誰“愛老虎油(i love you)”,鬧了個烏龍;比如吃醋,在十三姨遇到白人朋友,對方向十三姨行吻手禮時,黃飛鴻立刻醋海翻波,之后再也沒給過白人好臉。

另外黃飛鴻也具有自身的局限性,作為一個土生土長的中國人,他曾經天真地認為想要抵御外敵只需要勤練武功,同時因為西方列強對中國的蹂躪,他也對來自西方的東西習慣性抵觸,比如遲遲不穿十三姨給他帶回來的西裝。

如果那時候有人拍“一句話證明你是中國人”,黃飛鴻肯定會回答:我們不穿西裝,我們穿自己的長袍馬褂!

而其魅力也在于,在意識到自身的局限性之后,能夠立刻學習,突破自己的局限性,以今日之我擊敗昨日之我。

第一部中,他很快悟到了僅僅練好武功,無法對抗外敵,認為中國必須要改變,在影片最后,也穿上了西裝和徒弟們合影。

第二部,他則開始領悟“誰是中國革命的朋友,誰是敵人”,為了保護革命黨人陸皓東,他單挑白蓮教,并最后對納蘭元述痛下殺手,他做事的標準開始變成了“誰能對中國革命更有幫助”。

白蓮教有視死如歸的勇氣和報國熱情,

但同時也具備著愚昧和殘忍

這種以是非分敵我,而不是單純以身份區分敵我的方式,要比彈幕里看到黃飛鴻打中國人就說他是漢奸的,不知道高到哪里去了。

第三部《獅王爭霸》里,他則已經開始思考國家最根本的問題,所以在最后也對李鴻章說出了振聾發聵的一番話。

子曰過:每日三省吾身。還曰過:三人行必有我師,擇其善者而從之,擇其不善而改之。

在立足自身文化內核的同時,能夠兼容并包,吸納世界各國優秀的文化和科技成果,而不是盲目排外,瞅誰都像瞅賊似的,這才是追求自強進步的心態。

90年代的黃飛鴻電影,已經將這種進步的思想表達得十分通透。

另外想說,在寫李連杰的愛國主義作品時,學委在《精武英雄》和黃飛鴻系列之間猶豫很久,兩部片子都是商業主旋律中的愛國主義代表作,黃飛鴻和陳真也都能代表中國人的光輝形象。

最后之所以選擇了黃飛鴻,是因為《精武英雄》的陳真從一開始就有著明確的信念和價值觀,能夠學習日本文化,和日本女孩談戀愛,但照樣堅決胖揍日本侵略者。還有將西方拳擊化用到武術的做法,都說明陳真的視野具有國際性,并不是狹隘的民族主義者。

而黃飛鴻則能讓人看到一個明確的成長軌跡,在那個國破山河在的時代,無數中國人也曾像黃飛鴻一樣迷茫,所以黃飛鴻更有一定的普遍性。

4.永不過時的主旋律

重新回看李連杰的電影,依舊會覺得經典不過時。從各個角度分析、欣賞,都依然能回味無窮。

你可以把它們當成一個純粹的商業娛樂片看,動作戲依舊不過時,情節依舊緊湊,加入的小幽默、小笑話還是能讓人莞爾一笑。

你去分析人物性格,也完全有的放矢,里面欲說還休的愛情,并肩作戰的友情和血濃于水的親情,某些人物的成長或者黑化,全都有跡可循,合情合理。

你去當成主旋律電影感受真善美,也毫無問題,故事那個風雨飄搖的背景,更能讓人去深思家國天下的未來究竟在何方。

90年代是內地被港臺文化席卷的時代,但那個時代的主旋律并不缺席,比如李連杰這樣的主旋律大師。

而在主旋律全面崛起的當下,他當年作品中的真誠而不投機,熱血而不雞血,思辨而不狹隘,追求自強而不是自大的精神氣質,立得住的人性化角色,其實更值得后來者學習。

THE END

本文作者

學委丹尼爾,從沒進過三分的東北三井壽

原標題:《熱血不雞血的"李連杰式主旋律",永不過時》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司