- +1

郎費羅故居觀扇:從錢鍾書先生的“慫恿”談起

多年前讀錢鍾書先生的《七綴集》,猶記得是上海古籍出版社1985年版的綠殼本。其中有篇“漢譯第一首英語詩《人生頌》及有關二三事”的文章甚是有趣。文章提到晚清時期Jung Tagen趁著美國駐華公使蒲安臣(Anson Burlingame)回國休假的機會給郎費羅(Henry Wadsworth Longfellow)贈送了一把中式扇子,上書其作品“A Psalm of Life”的漢譯文。錢先生鼓勵“有機會訪問美國而又有興趣去察看郎費羅的遺物的人”去“找到答案”。當時心中暗想有機會一定去看看那把扇子,這或許就是閱讀史研究關注的面向吧。

1996年,北京大學賀教授訪學哈佛,“心中忽然想起那樁‘詩扇疑案’”。“偏離正業”的他在郎費羅故居親眼發現了那把扇子,解決了一些錢文的疑問,確定了Jung Tagen是晚清總理衙門大臣董恂。讀到這篇文章已經是博客時代了,唯一遺憾的是該扇子的照片不太清晰,后來才知道當時數碼相機還很少見,照片是用膠卷相機拍攝的。本世紀初,復旦大學周振鶴教授撰文認為第一首漢譯英文詩不是“人生頌”,接著引出了更多的討論,為讀者樂見。隨著越來越多中國人留美,有不少人受到錢先生的“慫恿”前去參觀。

耶魯初遇

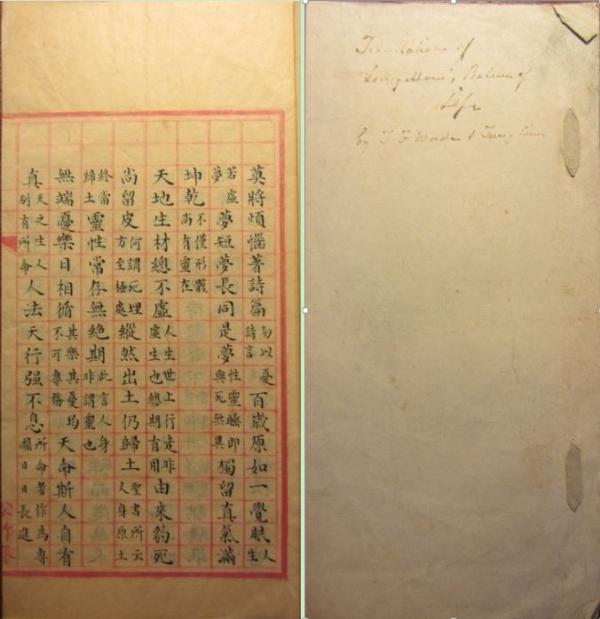

2016年暮春時節,筆者有幸前往耶魯查閱衛三畏(Samuel Wells Williams)、伯駕(Peter Parker)、太平天國、雅禮會等中國近代史文獻。在查閱衛三畏家庭文書時,看到一份《人生頌》漢譯文的手抄本。這份手抄本用得是榮寶齋的前身——松竹齋的紅色方格稿紙,董恂的譯文在前且字體更大,時任英國駐華公使威妥瑪(Thomas F. Wade)的譯文在后且字體更小,內容與《蕉軒隨錄》收錄的譯文完全相同。這份譯文手抄本可能是董恂“屬總署司員,就其底本,裁以七絕”后,謄抄多份在北京外交圈傳播,希望“同文遠被”,或者僅僅是中外文人的交游。當時衛三畏在美國駐華公使館任職,因此也獲得一份。借由這份手抄本才想起錢先生的文章,遂決定去郎費羅故居一探究竟。

哈佛訪扇

及至季夏,哈佛成行。在緊張查閱研究所需資料的間隙,偷得半日時間赴約前去郎費羅故居觀扇。郎費羅故居現名為Longfellow House – Washington’s Headquarters National Historic Site,坐落在哈佛附近的Brattle Street。跟檔案員Anita Israel約的是九點,提前一刻鐘就到了,剛好房子附帶有小花園,就賞了會兒花。到點后,在工作人員的帶領下七彎八拐地到了藏在地下室的檔案室,Anita正在那等候我。扇子已經擺在桌子上!戴上手套后,開始觀察這把扇子的各個細節,腎上腺素分泌明顯增加,跟后來在國會圖書館看到宋版《分門集注杜工部詩》是一樣的感覺。在場的三位女士也聚攏過來,提出各種諸如閱讀順序等問題。正如賀教授所言,這是一把竹骨折扇,扇面為黃底灑金紙,文字正是《人生頌》董恂版的譯文。上款蓋有閑章“韞卿”,落款處為“董恂”二字名章。閑章“韞卿”模糊難辨,借助高清數碼拍照和好友龐睿幫忙,認出是“韞卿”二字,這正是董恂的號。最外面兩根扇骨制作精美,刻有圖案,不知出于何故事。看了許久后,Anita允許我拍照留存,于是又是一陣猛拍。看完扇子后,我向Anita展示了我在耶魯的發現,后來她們專門做了篇關于這把扇子的說明文字請我訂正。

在與Anita交談中得知郎費羅在1873年前后曾到中國旅行,拍了一組照片,于是我又查看了整組照片。這些照片是郎費羅乘坐輪船從上海到香港,途經各個沿海通商口岸時收集的。除了有一些當時各大照相館向來華旅行者出售的中國女性和上海外灘照片之外,郎費羅收集的騎自行車者和道光皇帝的照片較為特別。騎自行車者照片出自汕頭棋盤街的華興照相,基本屬于當時最新款的自行車了。在近代中國,潮汕男性很多“過番”(前往海外謀生),諸如鐘表等西洋器物很早就經香港的潮商轉賣到潮汕。就算如此,此時自行車仍然是極為罕見的洋物,受到不少新潮人士的追捧不足為怪。晚清時期,外國人對于清朝皇帝的長相也很感興趣。郎費羅在香港搜集的道光皇帝照片為照相館偽造,實際上很有可能是耆英的樣子。當我還在與“道光皇帝”打交道的時候,時間已過去很多,看完這組照片已經12:30了。盡管已經到了午餐時間,Anita還是耐心地引導我參觀了整個屋子,看到了一些外銷瓷、中國畫、郎費羅名字縮寫(H.W. L.)的旅行箱。整個房屋陳設襯托出的19世紀新英格蘭文人生活也給我留下了深刻印象。1:30此行結束,匆匆跑到燕京學社后面的草坪吃自帶的午餐:蘋果一顆+餅干若干。

華府再相遇

按理說,關于《人生頌》的旅行該告一段落了。不過接下來筆者去了華盛頓特區的國會圖書館,在手稿部看到了負責傳遞扇子的蒲安臣的資料。1867年,清政府任命蒲安臣為出使各國大臣,“前往有約各國辦理中外交涉事務”。臨別之際,老朋友董恂贈詩一首:梅花香里泛歸舟,樽酒筳前且暫留。共事中華年最久,回頭常念舊交游。詩是一般的贈別詩,字可以判斷與郎費羅扇子上的字出自同一人之手。再與市面上不多的董恂書法比較,這兩件作品當為董恂親自書寫。蒲安臣使團訪問了美歐11國,他本人在俄國病故,被清政府賞給一品銜。至此,我在美國關于《人生頌》的旅行結束。建議在英國或即將去英國的同好查查威托瑪的文獻,或許能將這首詩翻譯的細節最終搞清楚。

(感謝耶魯大學圖書館、朗費羅故居、國會圖書館手稿部惠允拍照和掃描。)

延伸閱讀:

1、錢鍾書:《七綴集》,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2004年,第135頁。

2、周振鶴:“比錢說第一首還早的漢譯英詩”,《文匯報》,2005年4月13日。

3、方夢之:“第一首漢譯英詩在清初問世”,《文匯報》,2009年3月18日。

4“《人生頌》詩扇親見記”,《光明日報》,1997年2月5日。博客文章http://blog.sina.com.cn/s/blog_48866320010009km.html。

5、“Translation of Longfellow’s Psalm of Life by T F Wade & Tung Siun”, Samuel Wells Williams Family Papers, Group II/box 15/folder 81, New Haven, CT: Manuscript and Archives Department, Yale University Library. 方濬師:《蕉軒隨錄》,同治十一年本,卷十二頁37a-40a。

6、Charles Appleton Longfellow (1844-1893) Papers (Photographs), box 1, Cambridge, MA: Longfellow House – Washington’s Headquarters National Historic Site.

7、Anson Burlingame and Edward L. Burlingame Family Papers, box 2/folder Miscellany Songs & Poems, Washington D. C.: Manuscript Division, Library of Congress.

8、《英國駐中國威欽差妥瑪譯西國名士詩》,《教會新報》(六),京華書局,1968,第2842~2843頁。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司