- +1

市級蠟染、刺繡非遺傳承人楊林:一雙巧手傳承蠟染刺繡工藝

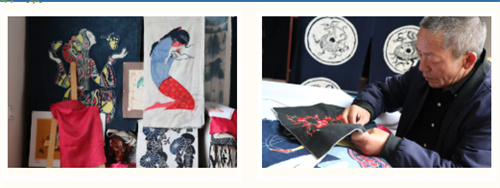

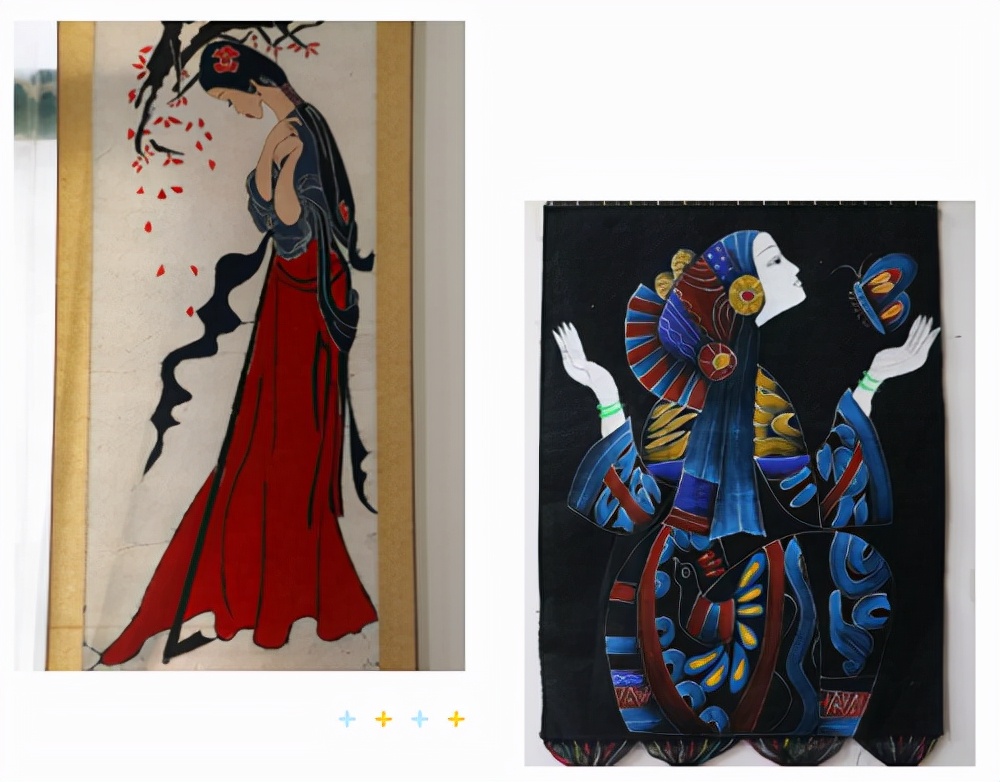

新華法律援助網(wǎng)據(jù)時代安全新聞網(wǎng)貴州省安順市消息(楊斌 楊俊 文/圖)貴州省安順市西秀區(qū)有苗族人口10萬多人,苗族文化豐富多彩,其中,刺繡文化有鮮明的民族特色,其歷史悠久 、技藝精湛、實用性高的傳統(tǒng)工藝。在西秀區(qū)華西辦二橋村村委會文化傳承館里,常常會看到一位老伯,拿著針線,巧妙構(gòu)思后,挑花繡,打籽繡,馬尾繡.......一針一線動作嫻熟,在一塊普通布料上漸漸繡成圖案精美,五彩斑斕,款式美觀的繡品,即具傳統(tǒng)特色,又“潮”味十足。常去文化傳承館的話還會看到楊林拿著蠟刀,憑借一雙巧手,在工作臺上制作蠟染作品,他就是貴州省安順市苗族蠟染,刺繡技藝的傳承人楊林。

今年56歲的楊林是土生土長的苗族人,受家里老一輩人的影響,他從小就會蠟染和刺繡,早期家庭條件艱苦,雖然熱愛傳統(tǒng)技藝,但為了增加家里的收入,楊林決定外出打工。1992年,安順市成功舉辦首屆蠟染藝術(shù)節(jié),吸引了來自國內(nèi)外的眾多賓客,楊林很受觸動,他覺得民族傳統(tǒng)技藝只要能好好發(fā)展,肯定大有可為,但本地會的人越來越少,如果不重視,不知什么時候就失傳了。對于這種情況,楊林看在眼里,急在心里,下定決心要把它傳承下去并推廣到更多地方。于是,他重新“撿”起了放下很久的蠟染和刺繡技藝,開始從事蠟染和刺繡生產(chǎn)。

2018年6月,在政府支持下,楊林聯(lián)合了本地多家傳統(tǒng)手工藝生產(chǎn)經(jīng)營戶成立了西秀區(qū)蠟染刺繡協(xié)會,讓苗族蠟染刺繡從以前的小打小鬧,變得規(guī)模化,保障了產(chǎn)品質(zhì)量,規(guī)范了價格,漸漸得到了市場的認(rèn)可。為吸引受眾,楊林將傳統(tǒng)技藝與現(xiàn)代工藝結(jié)合,降低了制作成本,產(chǎn)量也得到提高。同時,他還從設(shè)計上下功夫,在保留傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上,融入新元素,將苗繡和蠟染作為點綴裝飾,制作成手提包、衣服、圍巾、頭紗等,調(diào)整苗繡制作材料,提升繡品質(zhì)感,適應(yīng)日常生活需求。對蠟染題材進(jìn)行創(chuàng)新,全國各地的傳統(tǒng)文化、人文、山水等都是他的靈感來源。如今,蠟染和刺繡產(chǎn)品已遠(yuǎn)銷海內(nèi)外多個城市,大量的訂單,讓很多人逐漸將蠟染和苗繡作為收入來源。

2021年春節(jié)期間,正值中國共產(chǎn)黨建黨100周年之際。習(xí)近平總書記在視察貴州時指:“把苗繡發(fā)揚光大,傳統(tǒng)的也是時尚的,它既是文化又是產(chǎn)業(yè),它既能弘揚民族文化傳統(tǒng)藝術(shù),又可做成產(chǎn)業(yè)來扶貧,用產(chǎn)業(yè)來振興鄉(xiāng)村,可以做出貢獻(xiàn)。” 所以挖掘、整理、傳承、發(fā)展“苗繡”民族傳統(tǒng)工藝對鄉(xiāng)村振興振興具有重要的促進(jìn)作用。

苗族刺繡簡稱“苗繡”,何時產(chǎn)生和發(fā)展,據(jù)老人說:“很久很久以前”, “苗繡”是苗族在生產(chǎn)、生活中創(chuàng)造的一個物質(zhì)與精神的產(chǎn)物。其圖案記錄了苗族的世界觀、美術(shù)觀、幸福與苦難。“苗繡”一直延續(xù)至今,說明它具有很強(qiáng)的生命力。苗繡經(jīng)歷了長期的隱存,顯現(xiàn)是中國改革開放后的事,步入文化產(chǎn)業(yè)是近10年來的事。從我的實踐證明:“苗繡”不僅有觀賞價值,而且具有發(fā)展經(jīng)濟(jì)價值,因為“苗繡”工藝生產(chǎn)無需大量設(shè)置,可以家庭式生產(chǎn)方式,解決勞動力就業(yè)問題。

隨著時代和經(jīng)濟(jì)時期的歷史變遷,很多村寨青年婦女都不會繡花了,“苗繡”瀕臨失傳的危險。為了不能讓“苗繡”失傳,楊林便巧手傳承蠟染刺繡工藝,發(fā)展建議助力鄉(xiāng)村振興。主要建議有以下幾點:1、傳承傳統(tǒng)的“苗繡”工藝。刺繡作為一項技法復(fù)雜的傳統(tǒng),其制作過程需要大量的人力投入。雖然隨著工業(yè)水平的發(fā)展,許多針法可以由機(jī)器來代人生產(chǎn),但是機(jī)器批量制品大多做工粗陋,不得精品收藏。就是機(jī)器制品,精細(xì)部分還離不開傳統(tǒng)的人工刺繡,繡法樣式還需要人工來完成,刺繡手工技藝的發(fā)展還需要持續(xù)發(fā)展。2、加強(qiáng)人才隊伍建設(shè)。隨著改革開放的不斷深入,城市化快速發(fā)展,打工潮的興起,農(nóng)村人口大流動,留下來的本土藝人就不多。特別是“苗繡”藝人知識結(jié)構(gòu)單一,創(chuàng)作和創(chuàng)新能力弱,教育、文化、民族工作部門應(yīng)幫助“苗繡”傳承人提高傳統(tǒng)工藝產(chǎn)品的設(shè)計和制作水平,可舉辦“苗繡”工藝制作培訓(xùn)班,開展 “苗繡”文化進(jìn)校園,請專業(yè)老師講課,培養(yǎng)孩子們從小養(yǎng)成熱愛民族文化,學(xué)習(xí)民族傳統(tǒng)工藝,通過多種形式培養(yǎng)“苗繡” 人才。3、“苗繡”產(chǎn)業(yè)。有關(guān)職能部門應(yīng)支持 “苗繡”產(chǎn)業(yè)發(fā)展,建設(shè)以傳統(tǒng)工藝為支撐的村落、企業(yè)和專業(yè)合作社,通過專業(yè)設(shè)計、集中培訓(xùn)、分散生產(chǎn)、統(tǒng)一收購銷售的方式,帶動少數(shù)民族村民通過傳承保護(hù)民族文化,在家門口輕松實現(xiàn)就業(yè),為鄉(xiāng)村振興作貢獻(xiàn)。4、建立“苗繡”圖案數(shù)據(jù)庫和傳承人檔案。5、優(yōu)秀個人作品建立知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。

楊林為傳承蠟染刺繡工藝,更具體化,精準(zhǔn)化,系統(tǒng)化地提出了匠人理念,并用實際行動和思路發(fā)展建議助力鄉(xiāng)村振興,訂單走進(jìn)來,產(chǎn)品走出去的運營理念。把苗族文化搭上鄉(xiāng)村振興的列車傳承發(fā)揚光大。

楊林正在刺繡

來源:黔中早報2021年12月13日第05版 新華法律援助網(wǎng)

本文為澎湃號作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司