- +1

不懂點歷史,連《天龍八部》都看不明白了

原創(chuàng) 華章同人 華章同人

“飛雪連天射白鹿,笑書神俠倚碧鴛。”

據(jù)說金庸先生十五部小說中,大多將背景設(shè)定在宋朝。宋朝時常被人詬病積貧積弱,卻為何如此受偏愛?

喜歡金庸武俠小說人都知道,金庸先生很喜歡歷史,所以他的很多小說都有很明確的時代背景,金庸先生有時還在小說后面附上相關(guān)的歷史資料供讀者參考。

與真實歷史相結(jié)合,也成為金庸武俠小說最大的特色,比如深受大家喜歡的《天龍八部》《射雕英雄傳》《神雕俠侶》《倚天屠龍記》等故事都發(fā)生在宋朝。

宋代為何如此受偏愛?

國學(xué)大師陳寅恪說:華夏民族之文化,歷數(shù)千載之演進(jìn),而造極于趙宋之世。著名的歷史學(xué)家錢穆則說:論中國古今社會之變,最要在宋代。

宋以前,大體可稱為古代中國;宋以后,乃為后代中國。就宋代而言之,政治經(jīng)濟(jì)、社會人生,較之前代莫不有變。足見宋代的魅力。然而,宋朝卻是中國歷有爭議的朝代,它既是中國繁盛的朝代,文治盛世,又“積貧積弱”。將宋朝放置于更大的歷史背景,放置在10-13世紀(jì)中國歷史上的“第二個南北朝”的背景下來看,就會發(fā)現(xiàn)金庸的獨特用心。

俗話說,亂世出英雄,社會動蕩、矛盾并發(fā),各種奇人異事才會凸顯出來。古代歷史上民族矛盾極其突出的時期就包括宋朝所存續(xù)的10-13世紀(jì)。與宋朝同時期的政權(quán),還有遼、西夏、金、大理、吐蕃等,它們之間的關(guān)系錯綜復(fù)雜,以此背景發(fā)生的故事,自然多了更多想象的空間。

《天龍八部》就是以此為背景展開的。

《天龍八部》中的地緣政治

在真實的歷史上,宋、遼、西夏、吐蕃之間的關(guān)系十分復(fù)雜,宋、遼、西夏大致呈三足鼎立之勢,互有征戰(zhàn),但遼、西夏受宋影響頗深。

其中,“宋遼實力相當(dāng),遼宋之間有二十六年戰(zhàn)爭,遼軍雖占上風(fēng),但因不善攻城戰(zhàn),無力深入宋朝內(nèi)地,故對宋朝經(jīng)濟(jì)破壞不大。此后則有長達(dá)一百一十八年的和平,這在中華古史上還是僅有的。遼宋之間建立了比較平等的外交關(guān)系,但遼朝還是力圖占據(jù)主導(dǎo)地位,并且利用西夏牽制和消耗宋朝的力量”,而“西夏巧妙地利用了遼朝與北宋的矛盾,爭取自身的獨立和生存,但主要的敵手是北宋,雙方進(jìn)行了長期的戰(zhàn)爭”。“金初武力,以女真騎兵為基干,有頑強(qiáng)的戰(zhàn)斗力……故能深入中原”,而南宋將“守內(nèi)虛外”的方針發(fā)展到了極點,即使“在宋軍愈戰(zhàn)愈強(qiáng)的形勢下,也寧愿殺害抗金名將,與金朝訂立極其屈辱的和約,宋金的不平等外交前后持續(xù)了八十七年”,最終金朝“滅遼破宋”。吐蕃諸部未能一統(tǒng),成為各方爭取和打擊的對象,時而助宋攻夏,時而聯(lián)夏攻宋。(上述引自王曾瑜《簡說遼宋夏金》)

上述便是10—13世紀(jì)中國大地上地緣政治的概況。

俠之大者,為國為民

從《天龍八部》的主要脈絡(luò)來看,喬峰悲劇的一生串起了整個小說。初看電視劇,為喬峰的俠義肝膽、兄弟情深、兒女情長以及民族大義所吸引,卻有點沒搞明白喬峰的人生為何會如此。如今了解了宋、遼、西夏間的恩怨糾葛,也就更明白小說中的國家之仇、民族之恨!

這一切,還要從澶淵之盟說起。

宋太祖以武人政變,黃袍加身,自然不希望歷史重演,出于長治久安的考慮,傾向于文治。宋太宗確立了文官治國的方針,但由于兩次伐遼失敗,收復(fù)幽云十六州無望,便心灰意冷,愈加追求不求有功但求無過施政思想,到宋真宗時,武將已被壓制得沒有任何反叛的可能。在遼軍第五次南侵時,遼軍孤軍深入,宋軍卻未能抓住機(jī)會,已經(jīng)交戰(zhàn)了二十五年的雙方也最終簽訂了對宋朝來說吃虧的“澶淵之盟”。“自此河湟百姓,幾四十年不識干戈。”

而作為前線碉堡的“中華第一關(guān)”雁門關(guān)也變成了雙方交通往來的關(guān)口。

澶淵之盟六十年后,中原的武林人士聽聞遼人密謀偷盜少林寺的武功秘笈,以訓(xùn)練軍隊攻打大宋,于是這些武林人士便意圖阻止此事。結(jié)果卻發(fā)現(xiàn)是意圖復(fù)國的慕容博設(shè)的局。

在“雁門關(guān)慘案”中,遼人喬峰一家卻成了無辜的受害者。出于愧疚,遺孤喬峰又被宋人養(yǎng)大,長大后喬峰身世被揭露,一夜間他從人人推崇的丐幫幫主變成了宋人痛恨的遼人。喬峰在追尋身世之謎過程中,搭救了遼帝耶律洪基,成為南院大王(似應(yīng)是負(fù)責(zé)管理漢族事務(wù)的南樞密院樞密使)。

出于民族大義,為免生靈涂炭,他在雁門關(guān)脅迫耶律洪基下令“終其一生,不許遼軍一兵一卒越過宋遼疆界”,締造兩國數(shù)十年和平。之后,自盡于雁門關(guān)外。正所謂“俠之大者,為國為民”,在國家民族大義面前,個人得失化為了虛無。其中交織的復(fù)雜的民族矛盾、身份認(rèn)同、個人恩怨等也讓人唏噓不已。

積貧積弱中的高光時刻

積貧積弱,是宋朝飽受詬病的“特征”。其實,“北宋的人力超過唐朝,物力和財力、政府財政收入更大大多于唐朝。但豐厚的財政收入難以負(fù)荷冗兵、冗官等支出,而橫征暴斂又加重了民貧,這就是積貧。宋朝的綜合國力無疑強(qiáng)于遼朝、西夏、金朝等,但因’守內(nèi)虛外’、崇文抑武等因素,實力的運用水平很差,這就是積弱”(《簡說遼宋夏金》)。

而宋代還是有高光時刻的。恐怕很多人都想不到,北宋也有打得西夏跪地求饒,威懾強(qiáng)敵遼不敢輕舉妄動的時刻。這就是《天龍八部》的背景年代——宋哲宗執(zhí)政時期,宋代對外軍事和外交成就最輝煌、國力最為強(qiáng)盛的時期。

(宋哲宗趙煦)

宋哲宗時期,北宋的強(qiáng)敵仍是遼和西夏。遼宋實力相當(dāng),誰也無法徹底滅掉對方,所以保持著表面的和平。而實力稍差的西夏卻不甘于平庸,一直騷擾侵犯北宋。

西夏為黨項人所建,其國主李繼遷利用西北沙漠阻隔,攻陷西北重地靈州,建立西夏。宋朝多次討伐無果,宋真宗即位后,為集中兵力對付遼軍,竟將定難五州送給了李繼遷,終使其成大患。西夏國力不如宋遼,但善于利用宋遼亦敵亦友的關(guān)系,從中取利。

宋仁宗時,遼國介入宋夏戰(zhàn)爭,趁火打劫,勒索宋朝(重熙增幣)、施壓西夏,促使宋與西夏簽訂“慶歷和議”,宋賜李元昊為西夏王、賜歲幣,花錢免災(zāi),而西夏則向宋稱臣。花錢買來的和平維持不到二十年,西夏又開始侵?jǐn)_北宋。

到了北宋較有作為的皇帝宋哲宗時期,在掌權(quán)的太皇太后高滔滔逝世后,擁有了實權(quán)的宋哲宗開始任用新黨,重新變法,同時打擊舊黨(史稱“紹圣紹述”),國力漸強(qiáng)。

(高太后)

哲宗也一反宋朝過去花錢買和平的懦弱做法,在穩(wěn)住遼朝的情況下,致力于打擊西夏,即使西夏乞和,哲宗也強(qiáng)硬地拒絕了,頗有趕盡殺絕之勢。

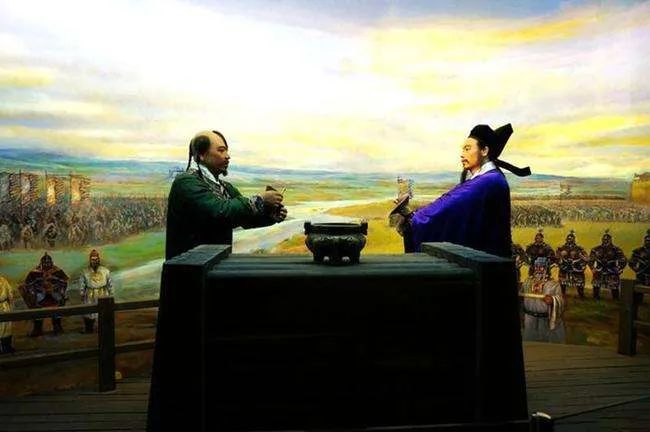

作為西夏盟友的遼朝,本不愿趟渾水,只是唇亡齒寒,遼朝的當(dāng)權(quán)者耶律洪基(小說中喬峰的義兄)強(qiáng)勢介入了雙方的征戰(zhàn)。據(jù)說,耶律洪基為了促使雙方達(dá)成和議,一方面下令軍隊逼近雁門關(guān),一方面派人毒死了西夏主戰(zhàn)的梁太后。《天龍八部》中喬峰脅迫耶律洪基發(fā)誓終身不犯宋的一幕便虛構(gòu)自此段歷史。

而在真實的歷史中,耶律洪基一生堅持與宋通好,還在臨終時告誡后人:“南朝(宋朝)通好歲久,汝性剛,切勿生事。”

將江湖恩怨與真實的歷史人物、更為宏大的歷史事件結(jié)合起來,看著小說中人物與國家民族一起在生死存亡的邊緣上掙扎,看著他們不顧生死以一己之軀拯救萬民于水火,我們胸中的浩然之氣也油然而生,借描寫武俠故事來探討更為深刻的思想內(nèi)容,這或許也是金庸武俠小說的魅力所在。

結(jié)合歷史看小說,又以小說來重描歷史,對于非專業(yè)歷史愛好者來說不失為一條捷徑。如果是金庸迷,少不了要多了解些有關(guān)遼宋夏金的歷史,一部概括、簡說性質(zhì)但又全面而具體的作品是必不可少的。這就當(dāng)推知名遼宋金史專家王曾瑜先生的《簡說遼宋夏金》,篇幅不長,內(nèi)容卻廣博而繁雜,不僅概述了10—13世紀(jì)的中國歷史全貌,還分述點出了這段歷史中許多細(xì)微之處,足以拓展我們的歷史視野、拓寬我們思考的廣度與深度。

正如錢穆先生所說:論中國古今社會之變,最要在宋代。不懂宋朝,無以真正讀懂中國歷史;不讀遼夏金史,只能讀懂四分之一的宋史。真正讀懂那段歷史,也才能夠真正的理解現(xiàn)在的中國。

部分圖片來自網(wǎng)絡(luò)侵刪

《簡說遼宋夏金》

不懂宋朝,無以真正讀懂中國歷史;

不讀遼夏金史,只能讀懂四分之一的宋史。

10—13世紀(jì)中國歷史全貌

知名宋史專家王曾瑜的簡論之作

看懂《天龍八部》中地緣政治的歷史指南

書名:《簡說遼宋夏金》

作者:王曾瑜

出版社:重慶出版社

出版時間:2021年10月

原標(biāo)題:《不懂點歷史,連《天龍八部》都看不明白了!》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司