- +1

當“美麗鄉村”成為城市資本的時空修復,我們還能期待什么?

對于鄉村建設背后的中產邏輯,已經有媒體嚴肅分析和批判過。但吊詭之處在于,很多人恰恰又在重復著與他們所批判的人群相仿的舉動。今天的鄉村空間建設逐漸形成了兩種趨勢,一種是利用“鄉愁經濟”將某些鄉村空間紳士化,變成服務于城市中產階級的“完美的租界”,第二種則是假借旅游產業知名盤活那些真假不可辨甚至是非也不可辯的“文化”奇觀,打造出一個又一個面向區域和全國游客的的主題公園古鎮。

在探討城鄉關系的時候,緊盯著日本和臺灣地區的“鄉村營造”是沒有說服力的:我們的人均GDP有多少?我們的鄉村距離二三線城市有多遠?我們的二三線城市有幾分的競爭力?因此需要將目光放得更加長遠一些,從城市的本質開始談起。

“空降”的城市

一些城市研究者已經注意到了很多發展中國家有一個共同的現象,以很多非洲國家為典型,全國只有一座大城市,這座城市的體量非常龐大,遠非全國的農業和工業市場所能支撐;有條件的人紛紛從鄉村搬遷至城市,但城市卻無法提供能夠覆蓋到這些人的最基本的基礎設施建設,因此人們只好在周邊搭起非正規居住區,忍受著污染、擁擠,以及安全問題,為了在城市找到更多的機會……

當談到“非洲”的時候,很多人都會認為與自己很遙遠,然而這種城市出現和發展的邏輯,卻一點也不遙遠。全球經濟社會形成了一個網絡狀的組織,每一個城市的地位,由其所在的網絡中的地位決定,而非其內在的社會經濟條件所決定。“全球化”是從殖民時代即奠定的基礎,在后殖民時代,全球的城市變成了等級不同的市場。那些前宗主國的大城市占據了全球網絡的最高處,其次是借助產業革命或者科技進步取得全球競爭力的新興市場,再次,則是那些傳統的節點城市。這些城市不是通過本地資本積累而誕生的,而是從全球經濟體系中“空降”而來的。它們往往是港口或者金融分中心,與本地市場的關系遠不如對外節點的作用,盡管它們往往也兼具將本地資本金融化的過程。

羅安達是安哥拉最大的城市,也是首都,2015年是全球生活成本最高的城市——并非因為國家經濟發達,而恰恰相反,因為國家無法提供必要的基礎設施,外國人必須在地自行承擔很多在本國免費的基建的成本。

這些城市完全可以不依靠本地的市場而生存,最簡單的例子就是1929年“大蕭條”之后的長三角只有上海的中介和娛樂服務業發展迅猛,近一些的則是北京對周邊帶來的效應。對于當前中國而言,北上廣深位于全球城市網絡“大陸分部”的最高層,而后依次發展出次級市場,逐漸從東部沿海向中西部地區攤開來。與中央“自上而下”的省會-地級市系統不同,這是由某種程度扭曲但依然真實的市場所決定的。高鐵的“八縱八橫”網絡,即覆蓋到了各路版本的城市等級劃分中的所有二線城市。這些城市基本上是大陸范圍內可以有效承擔市場作用并吸引城鎮化人口的最低一級單位,它們面臨的,才是真實的鄉村和真實的自下而上的資本積累過程。

尷尬的“鄉村主體性”

當人們討論鄉建的時候,鄉村的主體性是一個關鍵點。人們普遍認同在現在的經濟結構下,鄉村已經完全失去了話語權。有些人認為,城市文人小規模、長期性的介入,是可以通過市場的方式培育出鄉村的自主性的。逃脫“文而化之”的嫌疑,就是要避免“他者”視角,甚至避免“主客體”視角。鄉村的自主性,體現在它通過綠色、生態、文創產業的溢價,支持其對“市場”的選擇權——可以有選擇不進入市場的權利,即發展多種復合的產業,以周期性的方式介入市場,比如農民農忙時種田,農閑時外出打工,就是最傳統的自主性的表現。至于城鎮工廠廠長所抱怨的“一到X季他們全體辭職,攔都攔不住,然后20天后又回來了,一個不少”,其實是正常現象,而廠長所顧慮的“你說那20天工廠怎么辦,他們不管”,則是資本主義工業化生產中最不人性的一面。

另一些人則認為,農忙時種田,農閑時外出打工的“自主性”,其實是對“三農問題”的浪漫化想象——如果種田可以維持全年的收入,誰還會出門打工?!出門旅游、做做高附加值的手工業,難道不是比打工更好的選擇?!出門打工,恰恰是某些地區農業內卷化的表現之一。成都平原或者長三角的農民種完了可以負擔全國的糧食之后外出打工,全年不用吃“二米飯”,與華北平原種出來糧食不夠自己吃,必須通過手工業和打工賺來的錢才能買到糧食維持生存,完全不是一個概念。對于后者而言,靠譜的農業收入需要靠種植經濟作物而實現,尤其是大規模的種植——因此不要嘲笑什么果蔬爛在地里,也不要去指導那些地方的農民“種種小菜”。連口糧都不能自給的地區,唯一能保證穩賺不賠的,全球各個角落的歷史經驗已經告訴我們,無他,罌粟而已。如果把罌粟種植當做玩笑的話,還有一個嚴肅的問題需要考慮,就是在不考慮規模農業作為補充的情況下,當農民的生產全部以中產階級的綠色、生態為需求,講原產地標識、綠色認證作為溢價、競爭力的資本以支付自己的耕種成本,城市貧民的口糧從何而來?是否會出現菜市場綠色蔬菜橫行而窮人想要劣質便宜的食物而不得的局面?

上文兩種觀點都有存在的歷史和現實基礎,但人們往往忽略了農村問題與資源稟賦和地理情況關系密切,不存在普適性的敘述邏輯和解決方式。基于這兩種截然相反的視角,鄉建的模式也成為了雙方互撕的對象。傳統建筑和城市美學將鄉村視為抵抗城市所代表的市場化的堡壘,視鄉村的熟人社會、自給自足式農業經濟為對現代城市運行邏輯的革命性的存在,對以后者邏輯所代表的“農民農”、“農業產業園”等以農民賣地為代價的政府決策大加鞭撻,盡管有些地區的農民對這種策略非常滿意,認為自己可以就地城鎮化,同時后代也可以不被束縛在土地上。以建筑師、規劃師、藝術家為代表的“鄉建”中的參與者,在本質上也無時無刻不“舉著大旗反大旗”,有意識或無意識地參與到了城市資本和社會網絡的外溢中,從城市這個發展的中心,外溢到了鄉村這樣的被之前的發展所拋棄的“邊緣地區”。

重慶合川的現代農業產業園vs郫縣的“美麗鄉村”。成都的郫縣(郫都區)是傳統百強縣之一,目前大力鼓勵小農集約型特色農業以及與之互動的文創產業。與“天府之國”城鄉互動頻繁相反,重慶的發展源于開埠和與宜昌、長沙、岳陽等地互動的“通道經濟”,一直處于“大城市、大農村”的狀態,因此策略為在偏遠地區推廣自上而下的市級農業和農機產業園。

他們認為那是新自由主義的勝利,但依然沒有超脫“時空修復”——當我們面臨著新一輪的生產和重建時,探討的依然是“過度積累”引發的問題。如果無法得到解決,結果就是資本和勞動力的大面積貶值。貶值有時候會導致實體性的毀滅,例如“白菜爛在地里”以及勞動者死于饑餓,甚至包含街頭騷亂、抗爭性政治等模式的局部戰爭。回避這種結果是有辦法的。策略之一就是為問題尋找某種“時空修復”,比如向新領土、之前被忽視的“邊境”地區,以及尚未被金融化得傳統產業領域輸出資本和剩余勞動力,以開啟新的生產,或者通過投資基礎設施等長周期項目以緩解資本壓力。當遇到勞動力短缺或勞動力市場僵化時,則要么可以向勞動力剩余和勞工組織薄弱地區轉移,要么可以將廉價勞動力吸引入發展的中心。

誰的驅逐,誰的介入

市場和經濟隨著現代性的推進,變成人類生活中越來越重要的甚至是主宰性的東西。在全球的尺度上,支配性的組織空間將是自由流動的,而傳統的本地空間組織將屈從于這一支配性的流動力量,形成全球網絡中失落或接軌的一環,進而決定其發展機會。無論“介入與共贏”或者“大資本對農民的剝奪”,都是在鄉村中植入一個變量,并且試圖通過這個變量與城市網絡取得關系,贏得區域競爭的勝利這一本質。無論是偏公益性質的圖書館、學校,還是偏經濟效率的規模農業,在本質上并無道德高下之分。道德的高下,在于話語權掌控者對政策和行為的定義,以及對未來城市發展的焦慮。

規模農業的特點或者說賣點是用更少的人完成更高的產出。盡管一些農業學家認為以低技、循環利用和低物流成本(即近市場)的小農集約化發展在生產效率上并未產生明顯劣勢,但這并不能阻擋全球農業的兩極化發展——人口密集地區如歐洲的小農復興,以及英聯邦中地廣人稀的大國采用高科技支持的規模農業。既然現有市場無法負擔遠距離物流,這其中的成本如果不是國家負擔,那就只可能是大資本來承擔。

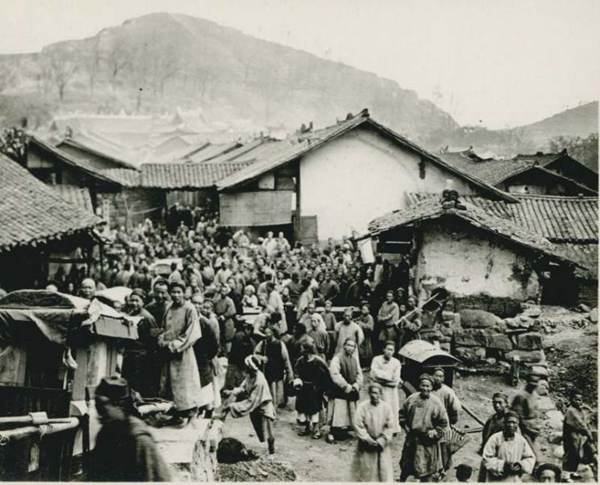

用更少的人工成本彌補物流的重大損耗,其結果就是原本人口密度較低的地區(包括“中心”的山區和邊境)居民向大城市流動。一些人簡單粗暴地認為這是“壞的”,是“原住民被大資本驅逐”,不過他們也從來不提這些原住民之所以住在偏遠的地區從事“一個梯田兩棵玉米”的低效種植,是因為明清時期的人口膨脹導致居住范圍的從平原向山區擴散,以及導致的環境壓力。可以理解的是,他們看到了在現有城市尤其是北上廣等地的城市基礎設施因為人口暴漲而超負荷運轉,城市所能提供和期待的就業與進城人口的素質和需求有著非常大的落差。他們看到的是“中國的巴西化”。從自私的角度來講,將貧瘠偏遠之地的農民驅逐出城市這個在當今最為重要的市場,并用富庶之地的農民為其“畫餅”,是更好的選擇。貧瘠偏遠之地的農民受到城市大資本和文人道德的雙重驅逐,又進一步驗證了“田園文人”的最初設想——城市不能因為他們而降低自身素質,因此,我們要啟蒙他們“與地共生”。(目前很多城郊私有化的農業基地確實也雇傭外地的“農民農”從事生產。本地農民與外地農民的雇傭關系不在討論范疇之內,然而需要注意的是即使城郊私有化的農業基地也無法全部吸納“退耕還X”或者規模農業驅逐的那些原農業人口。)

里約熱內盧著名的貧民窟與富人區一街之隔的景象。

然而我們也不能因為“田園文人”的偏見就對大資本強力進入偏遠農村這件事情報以過分樂觀的態度。“驅逐”是顯而易見的,尤其是對于素質無法達到科技門檻的低教育水平的原住民而言,如果選擇留下而非進城,他們只能在農業基地從事最基本的工作,并且因為級差而無法得到與城市相同的回報。為了孩子是原因,但教育、醫療、交通等基礎設施并不會因為大資本的介入而得到顯著性提高——難道只能祈求資本家“不要太貪”,要像福利國家或者早期社會主義學習,而枉顧現在的資本主義已經演化成“國家企業化”的模式?對于“原住民”而言,另一種未來可能發生的驅逐則是由于本地勞動力素質較為有限,大型資本不惜從城市“空降”工人至此工作,形成城市的“飛地”。我們已經在一帶一路上建立了不少飛地,比如中國農墾的“國際大糧倉”計劃。

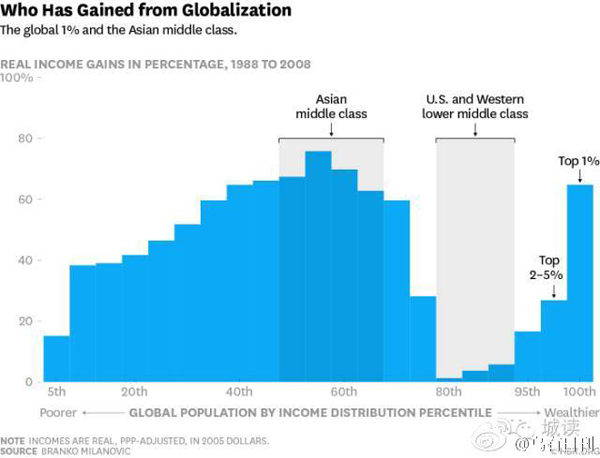

這里不得不提的還有“剝奪性積累”和去年在探討國際事務中非常流行的“大象曲線”。剝奪性積累通過對現有資產和勞動力進行貶值,使得社會財富分配越來越傾向于和有利于強勢群體和上層階級。套用在國內的語境之下,就是在金融、產業政策大規模向農村轉移的階段,“農業中產”人口的收入提升是以“低端”(主要是資金支持正在撤退的產業)白領收入的相對性下降為基礎的。想必未來中國集約化小農收入的提高,主要是要仰仗非洲這片“新領土”上的廉價農業產出作為城市貧困者的救世主了吧。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司