- +1

張仲民:古騰堡的活字印刷術(shù)是歷史書寫出來的“中國制造”

中國一些學(xué)者非常喜歡舉引美國學(xué)者卡特(Thomas Francis Carter)的《中國印刷術(shù)的發(fā)明及其向西方的傳播》一書,來證明西方學(xué)者也認(rèn)為古騰堡活字印刷術(shù)來源于中國的觀點(diǎn)。實(shí)際上,卡特在其書中并沒有明確做出結(jié)論判定古騰堡印刷術(shù)直接來自中國,他只是列舉了古騰堡印刷術(shù)有可能受到中國影響的情況,以及該發(fā)明在歐洲出現(xiàn)的社會(huì)條件與技術(shù)基礎(chǔ)。他在書中還專門強(qiáng)調(diào):

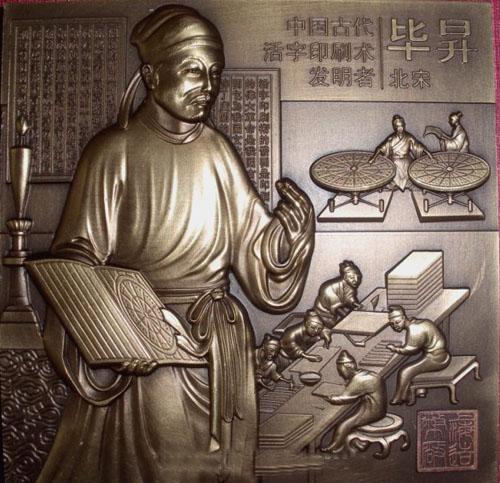

我們不可認(rèn)為以上所提及的人物(指包括畢昇等人在內(nèi)的中國與朝鮮的活字發(fā)明者與使用者,引者按),都一定就是歐洲印刷發(fā)明者的直系祖先;特別是后面三位發(fā)明和改善活字的人,似乎屬于旁支,他們和歐洲印刷發(fā)明者的關(guān)系,與其說是祖先,不如說是堂兄弟。

之后,卡特又非常明確地指出:

在遠(yuǎn)東的膠泥活字、木活字、銅活字和歐洲的印刷發(fā)明之間,究竟有沒有直接的關(guān)聯(lián),這是一個(gè)很難置答的問題,但就現(xiàn)有的證據(jù)來說,答復(fù)是否定的。畢昇的活字始終未曾廣為流行,到元代與歐洲發(fā)生密切接觸以前,幾乎完全為人置于腦后。使用木活字時(shí),正是和歐洲的接觸最頻繁的時(shí)候,但關(guān)于貿(mào)易路線中斷以后和歐洲開始印刷活動(dòng)以前這一百年的情形,真相不明。

古騰堡

即便受到中國印刷術(shù)影響的朝鮮,在15世紀(jì)初葉率先發(fā)明字模,用金屬活字大量印書,也不能證明古騰堡印刷術(shù)來源于此,“迄今并無表明兩者有關(guān)系的證據(jù)”,因?yàn)椋熬臀覀兯谀莻€(gè)半世紀(jì)內(nèi),歐洲和遠(yuǎn)東幾乎全無交通可言。”隨后,卡特又審慎地總結(jié):

不過現(xiàn)在要斬釘截鐵地說中國、朝鮮的活字印刷與歐洲的活字印刷沒有直接的關(guān)系,還嫌過早。另一方面,現(xiàn)在還沒有發(fā)現(xiàn)足以明白證實(shí)兩者有關(guān)的證據(jù),在我們掌握正面或反面的證據(jù)以前,我們必須排除成見,不作定論。

卡特這里的提醒與警覺并非絕響,荷蘭學(xué)者戴聞達(dá)(J. J. L. Duyvendak)在書評中,對卡特的研究及中國印刷術(shù)也有很多表彰與贊美,但他最后同卡特一樣承認(rèn),“歐洲印刷術(shù)果傳自東方耶?日今尚無確實(shí)不移之證據(jù)……”當(dāng)時(shí)翻譯為中文的Carlton J. H. Hages所著《近代世界史》亦認(rèn)為,盡管印刷術(shù)最早發(fā)明于中國,并傳播到日本和朝鮮,且有一定可能會(huì)傳到歐洲,“14世紀(jì),時(shí)在遠(yuǎn)東的歐洲旅客和商人當(dāng)然會(huì)看到或聽到印刷的書籍”,但“印刷的技術(shù)是否由亞洲傳到歐洲,還沒有確實(shí)的證據(jù),西歐好像獨(dú)立地發(fā)明了印刷術(shù)”。然后,該書又長篇描述歐洲活字發(fā)明的條件和大致情形,其中在談及古騰堡時(shí)說:

印刷術(shù)的發(fā)明者,由應(yīng)用印板至制成活字——印刷術(shù)真正的發(fā)明——實(shí)際的過渡時(shí)期的歷史不得而知。有一般人說第一個(gè)制造和使用活字的歐洲人,是一位科斯忒(Lourens Coster),荷蘭哈連姆(Haarlem)人。然而,我們實(shí)在只能知道,約在1450年時(shí),有一人名叫古騰堡(John Gutenberg),在德國的馬因斯(Mainz)城內(nèi)一間印刷店里應(yīng)用活字,也只能知道這個(gè)新技術(shù)的最初為人所知的出品是教皇的“免罪證”及一冊《圣經(jīng)》的譯本。

中國學(xué)者亦有持類似見解的。陳叔諒(陳訓(xùn)慈)在《西洋通史》里寫道:“歐洲15世紀(jì)印刷之發(fā)明,其所得于中國者如何?尚待詳加考訂。”陳書認(rèn)為德國美因茨人John Gutenberg“始用活版印書(1450)”,到15世紀(jì)末,“羅馬有印刷局,16世紀(jì)時(shí)則流行于歐洲各國。”有國語教科書亦持類似立場,“中國的印刷術(shù)發(fā)明得很早”,唐時(shí)就已經(jīng)發(fā)明,北宋畢昇又發(fā)明活版,之后“漸漸傳到外國如日本、高麗。”“至于西洋印刷術(shù),同中國的關(guān)系,雖不十分明確,然而大致可以說:西洋的印刷術(shù)是受到中國的影響的。”稍后的沈子復(fù)參考了卡特著作,他同樣認(rèn)為:歐洲印刷術(shù)的發(fā)明一定受到中國的影響,但具體傳播中介、途徑及結(jié)果尚不清楚。

然而,卡特等人的謹(jǐn)慎和保留態(tài)度并沒有發(fā)揮多大的作用,他這本著作還是被當(dāng)作論證古騰堡印刷術(shù)濫觴于中國,或受中國活字印刷術(shù)啟發(fā)的權(quán)威論著,廣為中國學(xué)者舉引和有意無意的誤引。同樣情況亦見之于他們對培根、馬克思關(guān)于“三大發(fā)明”論述的歪曲解釋與使用。

17世紀(jì)的英國哲學(xué)家培根在《新工具》中曾言,印刷、火藥和磁石“這三種發(fā)明已經(jīng)在世界范圍內(nèi)把事物的全部面貌和情況都改變了:第一種是在學(xué)術(shù)方面,第二種是在戰(zhàn)事方面,第三種是在航行方面;并由此又引起難以數(shù)計(jì)的變化來:竟至任何教派、任何帝國、任何星辰對人類事務(wù)的影響都無過于這些機(jī)械性的發(fā)現(xiàn)了。”革命家馬克思則更是豪邁指出:

火藥、指南針、印刷術(shù)——這是預(yù)告資產(chǎn)階級社會(huì)到來的三大發(fā)明。火藥把騎士階層炸得粉碎,指南針打開了世界市場并建立了殖民地,而印刷術(shù)則變成了新教的工具,總的來說變成科學(xué)復(fù)興的手段,變成對精神發(fā)展創(chuàng)造必要前提的最強(qiáng)大的杠桿。

培根與馬克思的這兩段話,為1949年后的印刷史學(xué)者、文化史學(xué)者及歷史教科書的編者經(jīng)常征引,作為論證中國三大或四大發(fā)明重要性和影響力的權(quán)威證據(jù)。

事實(shí)上,不管是培根,或是馬克思,都未把這三大發(fā)明的專利權(quán)歸于中國人,甚至前后文都是在談歐洲的科學(xué)技術(shù),根本未提及中國,更未把這三大發(fā)明與中國建立聯(lián)系。從其論述理路推斷,他們顯然認(rèn)為是歐洲人發(fā)明了這三大技術(shù)。但這兩段話的很多征引者,尤其是印刷史、科技史的書寫者,都歪曲了培根和馬克思的本意,將這三大發(fā)明之前加上定語“中國”或者由中國傳播到歐洲的,甚至武斷地舉引為培根和馬克思認(rèn)為中國的這三大發(fā)明如何如何。更有個(gè)別學(xué)者聲稱:“通過中外學(xué)者多年來的潛心研究業(yè)已證明,對世界史有如此重要意義的上述四項(xiàng)偉大發(fā)明都完成于中世紀(jì)時(shí)期的中國。”

通過這樣的記憶打造工程,畢昇是活字印刷術(shù)的最初發(fā)明者、古騰堡印刷術(shù)來源于中國、中國三大發(fā)明經(jīng)由馬可波羅、阿拉伯人或蒙古人西傳到歐洲這樣的認(rèn)知,逐漸在坊間盛行,某種程度上也成為激勵(lì)中國人自豪感與奮發(fā)圖強(qiáng)、追求現(xiàn)代性的思想武器,綿延不已,迄今不絕:“考印刷之術(shù),肇自我國,隋唐間已有之。”“綜而言之,則我國發(fā)明最早,而今則一無進(jìn)步。印刷術(shù)固如是,他亦何獨(dú)不然?……雖然,同胞,同胞,能永此落伍,而不自強(qiáng)乎?自強(qiáng)之法,在乎努力科學(xué)……”“要使(印刷技術(shù))落后的中國走上科學(xué)化的大道,這是我們當(dāng)前的責(zé)任。”

因此,近代中國的印刷史書寫者往往以昔日的輝煌反襯今日的落寞,通過感嘆中國后來不若西洋來表現(xiàn)民族主義心理,激發(fā)國人自勵(lì)和努力:

印刷術(shù)的沒落,關(guān)系民族文化、國家盛衰至巨,實(shí)不應(yīng)默然視之……“印刷是進(jìn)步之母”,想要文化興起,國家富強(qiáng),科學(xué)昌明,工業(yè)發(fā)達(dá),不能不著重印刷術(shù)啊!(李常旭:《印刷術(shù)與文化》,《西北實(shí)業(yè)月刊》第1卷第3期,1946年10月1日,第48-49頁)

一些知識分子更是對中國近代的印刷術(shù)反有西洋傳入的情況,感到“十二分的羞恥和警惕,中國是發(fā)明印刷術(shù)的國家,但是今日的中國印刷術(shù)落后到如此地步……我國印刷界的人士,應(yīng)當(dāng)如何的急起直追,恢復(fù)我們中國固有的榮譽(yù)呢?”

相似言論在當(dāng)時(shí)的印刷史書寫中可經(jīng)常見到,其意圖均是希望給予讀者刺激和鼓勵(lì),發(fā)揚(yáng)光大中國固有的印刷文明。像張秀民之所以立志研究中國印刷史,即因有恥于卡特代中國人寫中國印刷史,以及他要親自為中國光輝、悠久的印刷術(shù)作史揚(yáng)名的想法。這種民族主義的書寫訴求,亦非常明顯地體現(xiàn)在近年來中國學(xué)者大力捍衛(wèi)活字印刷術(shù)發(fā)明權(quán)的論述中。其實(shí),之前劉麟生所譯卡特的《中國印刷術(shù)源流史》,能在1957年被原封不動(dòng)影印出版,吳澤炎重譯的《中國印刷術(shù)的發(fā)明和它的西傳》,于1957年12月由商務(wù)印書館不嫌重復(fù)地出版,張秀民的《中國印刷術(shù)的發(fā)明及其影響》在1958年2月由權(quán)威的人民出版社出版,再加上當(dāng)時(shí)英國學(xué)者李約瑟(Joseph Terence Montgomery Needham,1900-1995)為包括印刷術(shù)在內(nèi)的中國科技成就大力背書,都反映或配合了當(dāng)時(shí)中國的意識形態(tài)與新的國家政權(quán)建構(gòu)的需要。如時(shí)人之言:

卡特和張秀民的書,給了我很多知識。不僅雕版印刷術(shù)是中國人所發(fā)明,而且活字印刷術(shù)也是中國人所發(fā)明。中國人已經(jīng)利用造紙術(shù)和印刷術(shù)大量印書的時(shí)候,歐洲各國僅能用筆在羊皮上抄寫《圣經(jīng)》。從明朝開始,中國的科學(xué)技術(shù)才逐步落后于歐洲。讀了這些書,可以提高中華民族的自豪感、自信心和使命感,激發(fā)起發(fā)憤圖強(qiáng)的雄心壯志。這些書是很好的進(jìn)行愛國主義教育的教材。(王益:《總序——重視印刷史的研究和學(xué)習(xí)》,上海新四軍歷史研究會(huì)印刷印鈔分會(huì):《中國印刷史料選輯·雕版印刷源流》,印刷工業(yè)出版社,1990,第3頁)

綜合上述內(nèi)容可知,在很多情況下,與其說歷史書寫特別是歷史教科書中的敘述,為單純的史事記載或存真記錄,毋寧說它們是文化工程與載道工具。正如伯克之言,“知識的選擇、組織和陳述不是中立和無價(jià)值觀念的過程。相反地,它是由經(jīng)濟(jì)和社會(huì)及政治制度所支持的一個(gè)世界觀的表現(xiàn)。”對于憂世傷生、歷經(jīng)磨難的絕大多數(shù)近代中國知識分子來說,歷史書寫經(jīng)常是有大義存焉的敘述政治,不但讓他們可以從過去的歷史中汲取光彩和奮發(fā)圖強(qiáng)的思想資源,還可以通過一系列的編排組織與書寫,讓中國找到在過去及當(dāng)今世界的位置,獲得自信和復(fù)興的希望。

換言之,在某些情況下,此類行為或可被視為一種對抗和挪用西方霸權(quán)的“弱者的武器”,它有著強(qiáng)烈的現(xiàn)實(shí)關(guān)懷與實(shí)用性、有效性,廣為人們接受和運(yùn)用。像在近代持久激烈的中西醫(yī)論爭中,包括印刷術(shù)在內(nèi)的所謂中國三大發(fā)明流傳到歐洲的故事,就成為一些人捍衛(wèi)中醫(yī)合法性的奧援:

中國之所以發(fā)生中國的醫(yī)學(xué),和西洋之所以發(fā)生西洋的醫(yī)學(xué),全然有其不同的地方環(huán)境和物質(zhì)條件在。從歷史上看,中國所有而西洋所無的學(xué)術(shù),不只是醫(yī)學(xué),指南針,而西洋何嘗自有?首先有的乃是中國,卻不因?yàn)橹袊?dú)有而騰笑萬邦,轉(zhuǎn)是萬邦從中國學(xué)習(xí)了去,用在航行上,占取最主要的地位。印刷術(shù)西洋何嘗自有?首先有的乃是中國,卻不因?yàn)橹袊?dú)有而騰笑萬邦,轉(zhuǎn)是萬邦從中國學(xué)習(xí)了去,用在文化上,占取最主要的地位。火藥西洋何嘗自有?首先有的乃是中國,并不因?yàn)橹袊?dú)有而騰笑萬邦,轉(zhuǎn)是萬邦從中國學(xué)習(xí)了去,用在作戰(zhàn)上,占取最主要的地位。整個(gè)的西洋文明都導(dǎo)源于中國,并不騰笑萬邦,為什么輪到了醫(yī)學(xué),會(huì)要騰笑萬邦呢?(張忍庵:《醫(yī)學(xué)之空間性及其新舊觀》,見蘇州《國醫(yī)雜志》第3期,1934年秋季出版,第15頁)

此處的論述自然難逃“西學(xué)中源”論的窠臼,但顯然,這樣的論述意圖不再是像晚清那樣為方便學(xué)習(xí)西學(xué)尋找借口,以減少保守派的壓力,而是為了保護(hù)中醫(yī)的合法性,不得不從歷史中尋找論證的資源,展現(xiàn)的是時(shí)人面對外在文化霸權(quán)強(qiáng)大壓力下的焦慮,乃至感情上的一種尷尬認(rèn)同——弘揚(yáng)中國過去的輝煌和影響,卻又被迫承認(rèn)現(xiàn)在中國的江河日下與技不如人。為改變這種情形,他們希望通過“記憶政治學(xué)”(memory politics)的操作,重溫或建構(gòu)國史上的榮光,表彰中國歷史上的原創(chuàng)發(fā)明,發(fā)揮史學(xué)經(jīng)世的作用,來喚醒民族的自信心,振興民族精神,去建設(shè)一個(gè)新的中國。或可說,他們不是在發(fā)掘歷史中的真實(shí),而是在闡釋被他們視為“真實(shí)”的歷史,在詮釋中同時(shí)進(jìn)行自我反省、自我建構(gòu)和自我認(rèn)同,乃至希圖將之付諸實(shí)踐。對他們來講,歷史真實(shí)與詮釋標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)值判斷不可分割,歷史知識不只是對“真實(shí)”的再發(fā)現(xiàn),亦是對現(xiàn)實(shí)世界所做的再詮釋和重新規(guī)劃。故此,闡發(fā)歷史的真實(shí)并非為這些學(xué)者的終極目標(biāo),最重要的標(biāo)靶,乃是闡發(fā)出來的這種“真實(shí)”,能否經(jīng)世致用、能否對當(dāng)下的社會(huì)實(shí)踐有意義,這往往才是最優(yōu)先的考量。如名學(xué)者陳垣的“夫子自道”:“史貴求真,然有時(shí)不必過泥。凡事足以傷民族之感情,失國家之體統(tǒng)者,不載不失為真也。”陳垣后來還補(bǔ)充道:“凡問題足以傷民族之感情者,不研究不以為陋。如氏族之辯、土客之爭、漢回問題種種,研究出來,于民族無補(bǔ)而有損者,置之可也。”

確實(shí),如某些理論家所揭示的,歷史書寫不是中性和透明的,而是充滿意識形態(tài)與道德判斷的行為,是對一定脈絡(luò)下知識與權(quán)力互動(dòng)的描述,它制約著我們表現(xiàn)過去“真實(shí)”的效果,亦即歷史的“真實(shí)”必須仰賴書寫來呈現(xiàn),無法外在于歷史書寫的模式和策略。對于中國印刷史和古騰堡的敘述和詮釋自然不會(huì)例外。實(shí)際上,古騰堡是誰,他發(fā)明的是木版活字或是金屬活字,到底是不是他發(fā)明了活版印刷術(shù),什么時(shí)間發(fā)明了印刷術(shù),活版印刷術(shù)的真實(shí)技術(shù)情況如何,與木版、雕版印刷作用有哪些不同,造成的影響與中國印刷術(shù)對中國造成的影響有何差異,這些問題雖然重要,且不斷有人涉及與考掘,然而,這并不是大多數(shù)人的真正書寫意圖。相較起來,許多人真正在意與追求的,乃是獲得論述和參與的權(quán)力,將古騰堡和歐洲印刷史同中國印刷史接榫,替中國印刷術(shù)尤其是畢昇的活字版發(fā)明找到位置,闡發(fā)其現(xiàn)實(shí)意義,進(jìn)而為中國在過去和當(dāng)下的世界中找到地位,為學(xué)習(xí)西方的印刷現(xiàn)代化和中國應(yīng)該參與全球化進(jìn)程找到立足點(diǎn)——中國發(fā)明的印刷術(shù)(或三大發(fā)明)既然能使歐洲走出中世紀(jì)的黑暗,自然也能引導(dǎo)中國走上現(xiàn)代化之路。如在1919年寫成的《建國方略·實(shí)業(yè)計(jì)劃》中,孫中山就基于印刷術(shù)之于知識普及、社會(huì)文明進(jìn)步的重要性,特意將印刷工業(yè)作為工業(yè)現(xiàn)代化設(shè)想中的一個(gè)方面,加以高度強(qiáng)調(diào):

此項(xiàng)工業(yè)為以知識供給人民,是為近世社會(huì)一種需要,人類非此無由進(jìn)步。一切人類大事皆以印刷紀(jì)述之,一切人類知識以印刷蓄積之,故此為文明一大因子……中國民族雖為發(fā)明印刷術(shù)者,而印刷工業(yè)之發(fā)達(dá),反甚遲緩。吾所定國際發(fā)展計(jì)劃,亦須兼及印刷工業(yè)。

可以看出,從一般知識分子,到影響大局的政治領(lǐng)袖,在中國社會(huì)實(shí)現(xiàn)印刷現(xiàn)代化均是他們關(guān)注和追求的目標(biāo),其誘因之一則為中國是印刷術(shù)的最早發(fā)明者這樣的歷史認(rèn)知。

職是之故,近代中國的印刷史書寫者,后來不但果斷拋棄了就古騰堡談古騰堡、談歐洲的歷史書寫模式,還迅速延續(xù)與深化了對中國印刷史和歐洲印刷史進(jìn)行比較聯(lián)系的書寫模式,他們希望透過回溯或重構(gòu)“真實(shí)的”中國印刷術(shù)發(fā)展史,輔以合適的敘述策略——以時(shí)間差距來彌補(bǔ)空間錯(cuò)位、以歷史中介的傳播可能表征實(shí)際達(dá)到的傳播效果,孜孜以求古騰堡印刷術(shù)同中國活版發(fā)明的相似性及繼承性,刻畫或暗示兩者之間的血緣關(guān)系,通過揭示印刷術(shù)對于歐洲近代社會(huì)的巨大作用,從而凸顯中國發(fā)明的偉大和應(yīng)該繼續(xù)追求印刷現(xiàn)代化的必要性,這其實(shí)是一種現(xiàn)代性視野左右下的“‘價(jià)值’優(yōu)先下的‘事實(shí)’重建”,恰巧呼應(yīng)了后現(xiàn)代論者所謂的“歷史(歷史書寫)是人們或民族產(chǎn)生他們認(rèn)同的方式”的懸鵠,正是在如此長期不斷的生產(chǎn)、復(fù)制與傳播、接受過程中,包括印刷術(shù)在內(nèi)的四大發(fā)明被塑造為今日中國人的集體記憶。

吊詭的是,當(dāng)近代中國的印刷史書寫者在積極建構(gòu)古騰堡印刷術(shù)同中國的關(guān)系、急于追求印刷現(xiàn)代化之時(shí),焉知不是在參與另外一種古騰堡神話的打造和復(fù)制?因?yàn)闈摬卦谶@樣的建構(gòu)和追求下的前提,就是在去脈絡(luò)的情況下,以線性的歷史觀及化約論思維,簡單對比中西印刷術(shù),將古騰堡印刷術(shù)的作用抽象化,大而化之地認(rèn)為中國的木版印刷技術(shù)不如古騰堡的活版印刷技術(shù),所以無力促成中國的印刷現(xiàn)代化,從而嚴(yán)重忽視和大大低估了木版印刷技術(shù)在中國與近代歐洲所起的巨大作用及導(dǎo)致的社會(huì)效果,無形中也夸大了古騰堡印刷術(shù)的意義。

暫且不管歐洲一直存在的,關(guān)于古騰堡是否的確為活版印刷術(shù)最初的發(fā)明者、何時(shí)發(fā)明這樣的爭議。實(shí)際上,西方歷史書寫中的古騰堡神話亦可被視為一種后設(shè)敘述(meta-narrative)與被發(fā)明的傳統(tǒng),或像周啟榮教授提醒的,初期的古騰堡印刷術(shù)具有很多缺點(diǎn),非常耗費(fèi)銅和勞力,即便是古騰堡印刷術(shù)被大規(guī)模運(yùn)用后的近代歐洲,木版印刷還大量存在,廣為印刷商采用,因?yàn)槟景嬗∷⒃诤芏嗲闆r下,尤其在插圖、圖像、美術(shù)品印制等方面,都遠(yuǎn)比古騰堡印刷術(shù)和后起的照相版為方便、實(shí)用,且更具美感。此種情況直到19世紀(jì)以后,相關(guān)的物質(zhì)配備與技術(shù)革新進(jìn)一步完善之時(shí),木版印刷技術(shù)始逐漸淡出歐洲乃至世界印刷舞臺,古騰堡印刷術(shù)才所向披靡。饒是如此,就像晚清教會(huì)雜志《格致益聞匯報(bào)》的一個(gè)讀者“丹徒何賓(左側(cè)有“山”字筆畫)生”的疑問:

石印、鉛板書籍,藏之年久,字跡率多模糊。仆取書篋中舊本,實(shí)有銷退者。中國木板則無此弊。當(dāng)用何法刷印而得不變耶?

面對這一既是技術(shù)又是文化的問題,《格致益聞匯報(bào)》編者也做出了一個(gè)聰明的回答,并沒有直接回應(yīng)各種印刷方式的優(yōu)劣,但為鉛印和石印技術(shù)進(jìn)行了辯護(hù):

無論筆謄、木板、石印,皆須紙墨兩佳,乃字跡歷久不滅。今各書坊石印、鉛板紙墨多不精良,以致數(shù)年之后,字跡模糊,無足怪也。藏書須擇干燥地,又以汞綠二防蟲蛀,則萬卷樓頭無憂浸患矣!

進(jìn)而言之,與活字印刷術(shù)相比,除了方便便宜之外,如錢玄同當(dāng)年曾指出的,在印刷比較冷僻的中文字之時(shí),鉛字模中多無其字,“強(qiáng)使刻之,率大小不一,字體位置不勻,且點(diǎn)畫之間,多有舛誤。”所以木版印刷仍然有其優(yōu)勢:“若欲認(rèn)真刻書,木版既不可必得,則求其次,石印可也。蓋如今印刷局所言之字,多就一般時(shí)下文章所通用者,且字體一遵《康熙字典》,俗訛之體,雜出其間。”

饒是如此,正似王汎森教授曾指出的,我們對印刷術(shù)在傳統(tǒng)中國所起的正面作用也不能估計(jì)過高,在近世中國其實(shí)還存在諸多反印刷和主張焚書的論述,但這些聲音“從來未被正面討論過”,而處于印刷時(shí)代的我們也有意無意在以今天的眼光放大了印刷文本在明清中國社會(huì)的普及度與流行性,不但夸大了印刷文本所導(dǎo)致的社會(huì)影響,也無形中貶低了抄本及那些反印刷言論的作用。

最后,一如法國文化史家夏特里埃(Roger Chartier)在對法國大革命同啟蒙書籍之關(guān)系的探索中所指陳:

在一定意義上,是大革命“造就”了書籍,而非相反。正是法國大革命賦予了某些特定書籍具有先見之明與可昭法式的意義,在事情發(fā)生之后將其精心結(jié)撰,追認(rèn)為大革命的源頭。

由此,我們是否也應(yīng)該追問:是古騰堡印刷術(shù)引發(fā)了歐洲的現(xiàn)代化?或是歐洲的現(xiàn)代化造就了古騰堡印刷術(shù)?抑或是二者互相作用的結(jié)果?

(本文節(jié)選自張仲民著《種瓜得豆:清末民初的閱讀文化與接受政治》,社科文獻(xiàn)出版社2016年11月。原題為《歷史書寫與記憶政治》,現(xiàn)標(biāo)題為編者所擬。澎湃新聞經(jīng)授權(quán)發(fā)布,原文注釋略去。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司