- +1

高利貸之王

高利貸之王 原創 胡野原 金角財經

原創首發 | 金角財經

作者 | 胡野原

5月,一個天津的催收員來到開封尉氏,按照紙張上打印的戶籍地址,找到了蔡穎的鄉下老家。

蔡穎做裝修材料生意,店面在開封尉氏城區。聽到有人來催債,她有些措手不及,帶著巨大的羞恥感和困惑趕往老家,見到了那個上門的催收員。

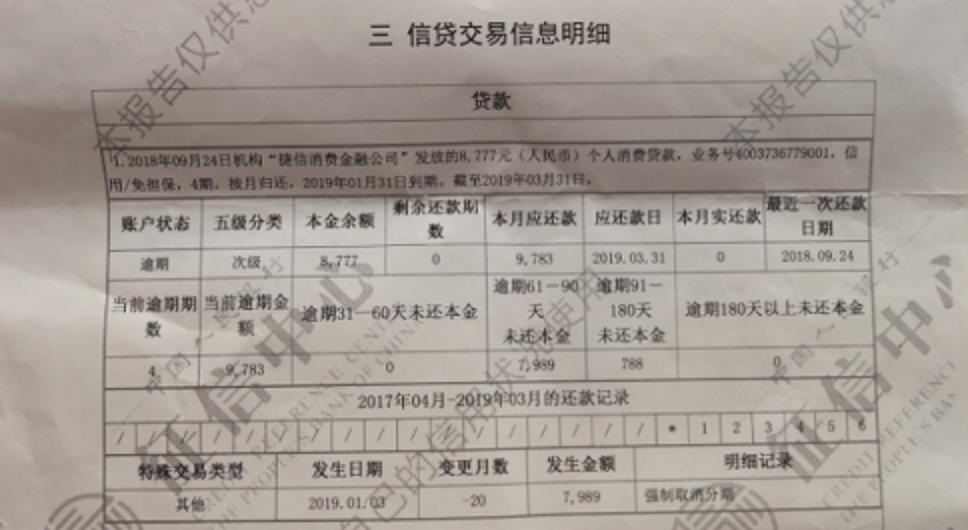

催收員上門,尤其是去鄉村地區,總會擔心被打,但不管如何,他們都會保持著“欠債還錢”的理直氣壯。這個振振有詞的催收員告訴蔡穎,她在2018年9月24日,在北京某商場貸款買下兩部手機,一共向天津捷信金融消費公司借了8777元,這筆款到現在已經嚴重逾期了。

2018年9月24日,這是一個特殊的日子,蔡穎的裝修材料店面剛好正在搞大型促銷活動,周邊商家都對此側目。她激動地告訴催收員,自己當時就在店里,整個商場的人都可以作證。

“我怎么可能那天會在北京的商場貸款買手機呢?”

催收員說,我不是騙子,不信你去查下你的征信。

蔡穎查詢到的結果是,她名下確實有捷信的貸款,而且已經嚴重逾期,影響到了征信。隨后,她跟捷信要貸款合同查看簽名。捷信告訴她,電子合同只有電子簽名。她再要求捷信提供借款時簽字的錄像畫面,捷信只給出一張登記了她身份信息的表格。

蔡穎在人民銀行尉氏縣中心查詢到的征信

給出表格后,催收員說,你必須要全額還上,否則你的征信會進黑名單,還將面臨被起訴的風險。

南邊幾百公里開外的縣城,從未辦理過貸款的肖瑩,也遇到了一樣的驚惶。

收到捷信催款短信時,肖瑩感到頭皮發麻,律師函、黑名單、起訴、金融詐騙,這些關鍵詞是她從沒見過的。撥打110后,肖瑩被告知,如果你自己沒辦過的話,就是騙子,不用理會。

很快,她收到催款電話,捷信的催收人員還加了其微信。再次撥打110后,警察提示她,如果實在不放心,可以去征信處打印征信信息進行核對。

隨后,她在打印出來的征信報告里,看到自己在2017年跟捷信借了一筆款。在警察的跟進下,捷信客服回復說,那筆貸款是用來購買摩托車的。

事實上,肖瑩從未購買摩托車,也從未在線上或線下辦理過捷信的貸款。

然而,欠款就這樣登上了她的征信,捷信的催收員也每日持續地施加壓力,“就像一把抵在腦門的槍。”

她只能前往法院起訴,以消解這樣的無妄之災。但即便官司贏了,債務免了,征信呢?

和肖瑩一樣,一名從事船員工作的年輕人小沈,出海的數月里,手機幾乎沒有信號。等她回到岸上時,就收到了在捷信辦理貸款,以及逾期的催收信息。她有足夠的不在場證明,以及捷信無法證明該筆貸款由她申請,但到最后,她也只能將捷信告上法庭。

走法律途徑的成本,對于這些三四線城市或縣城的人來說,成本太高。有人去了法院,有人去找了媒體,也有人在網上日復一日地重復發布自己遭遇的離奇與冤屈。

“我們搞到筋疲力盡,捷信大不了就說免了你這筆欠款。征信有些說幫你解決,有些說沒辦法已經同步到了央行。他們就是這么輕巧,仿佛那些催收做過的事,罵過我們的話,像吹出去的泡沫一樣。”

這種巨大的不對等,讓遭受捷信“冤假錯案”的人們感受到自己有如螻蟻,又或者是資本擺弄的棋子。他們所不知道的是,捷信的催收員數量達到2.3萬人,他們可以漫山遍野,鋪滿中國每一個縣城角落。

這些“被冒領的貸款”,不過是捷信在快速規模化時,對幾何倍數增加的業務員失去把控,帶來問題的冰山一角。

被“冒名貸款”者,不在少數

在中國,這個巨獸擁有超過半個億的貸款用戶,人均借款數額為1.9萬,幾乎是國內發放現金貸規模最大的公司。而長期超出法定利率紅線發放貸款,更讓其在中國中低收入人群里狼奔豕突,收割高利息。

這家由東歐人把控的貸款公司,給國內社會帶來的矛盾和沖擊,正隨著新的政策與社會背景變化,被不斷推到臺前。

放貸者,歐洲小國的首富

2004年4月,捷克總統克勞斯訪華,隨他一同到來的還有捷克首富彼得·凱爾納。

彼得·凱爾納,是中東歐最大投資和金融集團之一派富集團的創始人,掌管著一個龐大的金融資產帝國。他給中國帶來的禮物,就是消費貸。

日后,這個禮物會成為將5000萬中國普通人拉下深淵的詛咒。

彼得·凱爾納和他公司的高管們在中國考察了一圈,發現這里“信用卡市場仍未發展起來,對非銀行的貸款幾乎沒有監管,充斥著以小額信貸公司和擔保公司為代表的影子銀行,幾乎不存在公民的征信數據庫。”

換言之,他們看見了巨大的財富機會。

2008年4月,奧運會開幕4個月之前,派富集團旗下的捷信消費金融公司,在深圳開設第一個中國分支機構,并以此為據點在廣州、佛山等周邊城市開展消費貸業務。

從2008年開業到2009年底,捷信在全國的活躍客戶數超過15萬,日均貸款單量約有1000單,貸款總額為2.6億元,并且擁有850多個合作伙伴。

短短一年半時間,捷信的業務規模便從零開始,膨脹至令人驚嘆的地步,假以時日,又當發展成何種模樣?

時間給出了答案。2019年9月1日,捷信通過港交所聆訊,距離掛牌上市僅差半步之功。

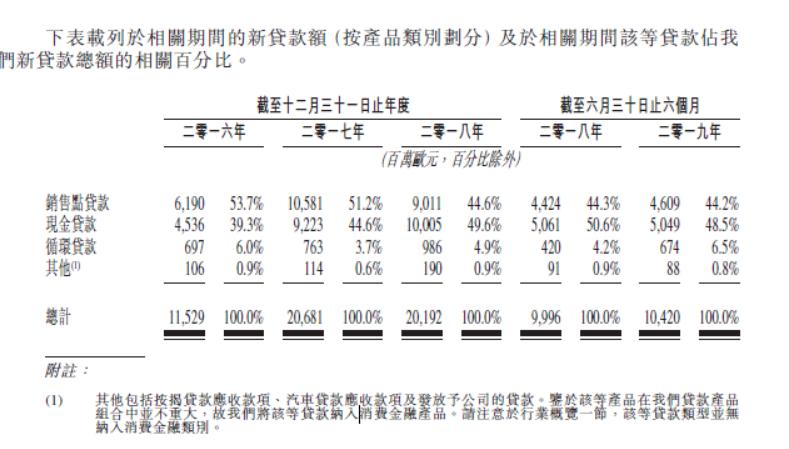

當時的招股書上顯示,截至2018年末,捷信在中國約有5000萬用戶,總貸款余額為124.47億歐元,折合人民幣約為960.68億。也就是說,這半個億的用戶里,人均向捷信借款數額為1.9萬。另外,捷信經營收入為25.4億歐元,約合人民幣185.16億。

在當時國內的消費金融公司中,捷信是唯一一家營收達到百億級別的,并且,也是唯一一家純外資企業。

招股書里的貸款數據

那幾年,捷信的營收幾乎以每年遞增10億的速度快速增長,2013年營收還只有30多億,2014年營收就飆升到60億。與此同時,捷信中國所在地天津,也一直致力于成為“互聯網金融之城”。

2014年2月27日,《天津開發區推進互聯網金融產業發展行動方案》發布。方案說,力爭三年內聚集互聯網金融企業不少于30家,行業代表企業不少于5家,營業收入不低于100億元,建成“國內互聯網金融創新和產業發展核心區域”。

作為行業代表的捷信,發展效果也很顯著。

2019年7月28日的天津日報第01版報道:自2010年捷信在天津開發區設立總部以來,捷信消費金融有限公司成為中國首批消費金融試點機構。截止2019年3月,9年時間里,這家國際金融機構已累計為天津貢獻稅收超過74億元。除了金融服務,捷信還以天津為家,在公共健康、金融教育、文化交流等領域“開花結果”。

事實上,捷信在十年左右的時間內便建立起一個龐大的貸款網絡體系,可見其對中國貸款市場的滲透已經深入至極。

只是,長期超出法定利率紅線,在中國發放龐大規模的高利貸。這個持有消費金融牌照的貸款公司,十年時間,早已將大量國內低收入人群,圍獵進它的系統里。

21萬名推銷員,狩獵中低收入者

2019年12月7日,重慶沙坪壩一家手機店中,剛滿18歲的小姚辦理了捷信分期。

他在重慶一家工廠里上班,每個月收入3000元,拿著這樣的資料,就算去銀行申請信用卡都很難,即便得以通過,也要經過一段長時間的審核。

小姚走進手機店的時候,根本沒有想過自己要貸款,也沒準備任何用來貸款的資料。沒想到,在手機店里拍一張照片,拿出自己的身份證,填寫一下工作、收入、家人的信息,幾千元的貸款流程就走完了。

不久后,小姚在黑貓投訴平臺投訴捷信“高利貸”和“偽造文件”,但這并不能對捷信造成多少實質性的打擊。

在全國,像小姚這樣的捷信用戶有很多。

進入中國后的很長一段時間里,捷信通過以手機、3C產品作為切入口再加上上千萬地推人員的助攻,迅速占領了分期市場。迪信通、蘇寧、國美等手機賣場都是捷信的合作商,賣場里都有駐點業務員,讓捷信順利壟斷下三四線城市的客戶資源。

尤其工廠周邊的手機店里,隨處可見捷信的工作人員。

捷信瞄準的低質量客群,在傳統的銀行貸款業務中,一張信用卡都難以申請下來,貸款更是不可企及。

但通過捷信,只要有身份證和銀行卡,借款的時間可以縮短到一個小時以內,完成審批后,貸款直接通過POS機支付給手機店。

定向為中低收入人群提供小額貸款,正是捷信的暴富秘訣。

在數碼商場隨處可見的捷信貸款辦理點

工作不穩定的低收入人群,意味著較高的風險。

2016-2019年6月末,捷信集團中國地區業務的不良貸款比率分別為4.3%、7.2%、9.7%、9.6%。中國銀行業協會發布的《中國消費金融公司發展報告(2020)》則指出,2019年消費金融公司平均不良貸款率為2.63%。

兩相對比,捷信的不良貸款率遠高于同行。但通過高利率和獨到的“風控”體系,這家企業走出了條別致的路。

小姚辦理貸款時,對方要求他提供父母及一名親戚的電話,他們還很貼心地問了小姚,是否愿意家人得知貸款?得到否定的回答后,工作人員自稱在辦理電話充值、投保咨詢,向小姚的親屬們做了確認。

簡單的幾通電話,款項就快速下來了。這是捷信在拓展低收入人群市場時,極為關鍵的特殊技巧。

“我們這些打零工的人,都是窮苦人家,出門在外,父母望子成龍是一方面,另一方面,我們不能讓家人覺得我們過得很糟糕。”

正是利用借款人這種心理,捷信在放貸時給了用戶“方便”,也方便了自己的催收大計——用戶逾期后,工作人員可以高效信息轟炸借款人家屬,將欠款催繳做到極致。

而推著用戶逾期的很大一部分原因,就是捷信遠超出法定幅度,動輒年化40~50%的利率。依靠著高利率,即使壞賬率驚人,捷信依然可以推動這門生意持續運轉下去。

小姚在被捷信催收以后,留意了下廠里的工友,驚覺好幾個人買手機都用了捷信分期,“還了七八個月,有逾期的,有不想還的,但無一例外,他們還的錢都超過了本金不少。”

低收入人群的人口基數極為龐大,貸款的人越多,捷信掙的錢也就越多,為此,捷信供養著數十萬人組成的銷售大軍,浩浩蕩蕩席卷全國。

2019年有媒體報道,捷信集團在中國有5.8萬名員工,此外還有21.3萬名推介人,他們散落在全國300個城市中的24萬個銷售點,組成一張狩獵低收入人群的巨大網絡。

對于利用網絡撬動大量新增人員,從而大規模發放貸款的公司來說,巨大的雇員體量,屬于金融行為范疇,需要嚴格與流程化的風控。但要在本來就不規范的下沉市場快速擴張規模,捷信很難嚴格起來——嚴格的管理,意味著沒錢可賺。

捷信的貸款推廣人員,幾乎都沒受過專業與系統的金融產品風控訓練。不過是做些推銷工作,完成KPI拿提成。按照捷信的制度,他們無需對后期用戶壞賬等負責,畢竟,捷信總有催收手段讓借款人還錢。

蔡穎被冒用身份貸款后,嘗試過媒體曝光、報警、向銀保監會投訴,天津捷信隨后回復稱,他們沒有找到蔡女士的親筆簽名和動態視頻,也沒有看到蔡穎的貸款合同,到底是誰借用了蔡女士的身份辦的貸款,他們也不清楚。

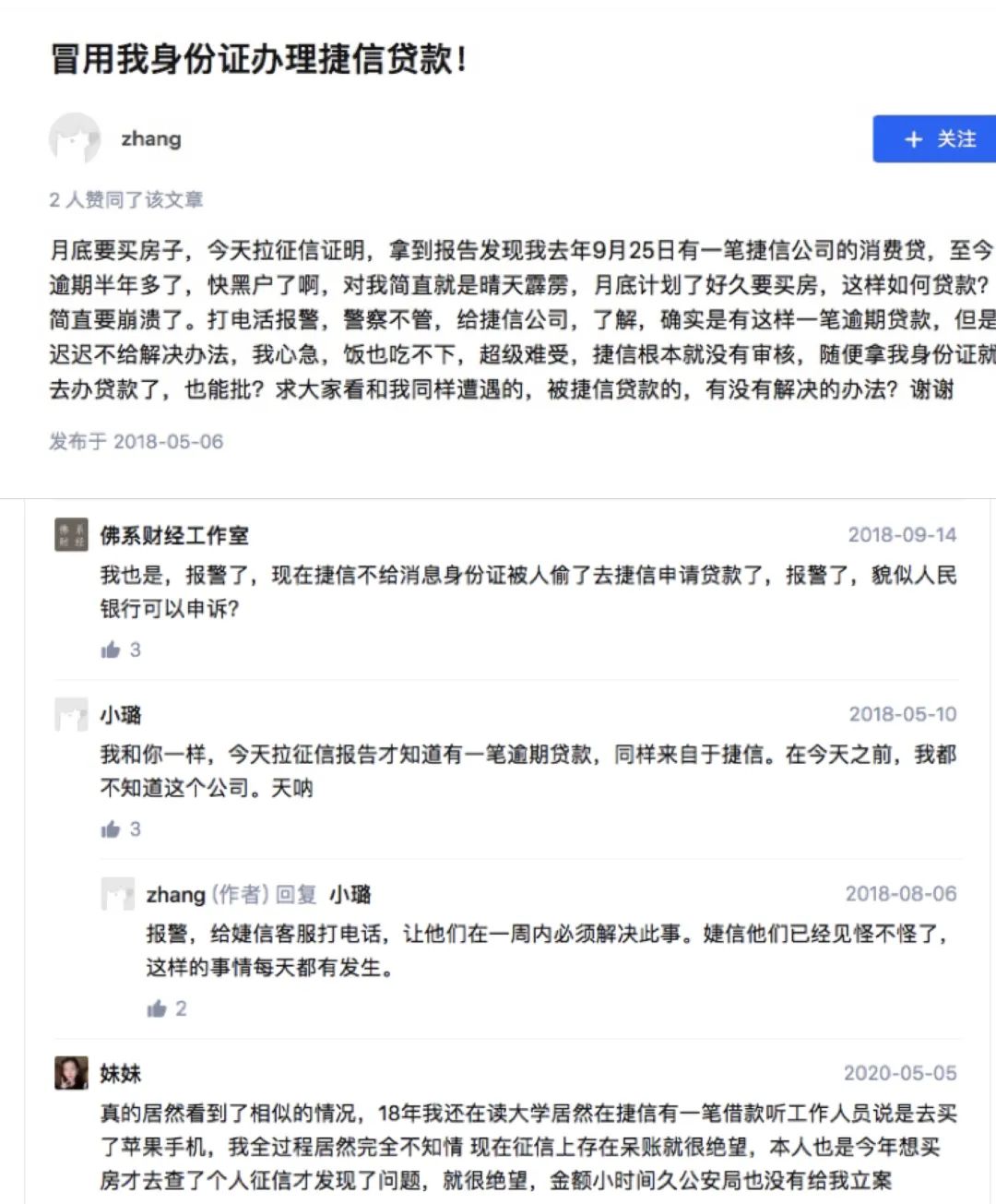

“人沒去貸過款,征信里出現捷信的欠款”的離奇事件,在捷信身上,接二連三地發生。

23000名催收人員,遍及神農架

2016年7月,小林在杭州的房子正在裝修,差2萬塊不夠,剛好碰到捷信的人在辦公樓到處發傳單。

推銷員聲稱在做消費貸款,也可以直接放貸,小林隨后前往了拱墅區一個陰暗狹小的樓房里,辦理借款業務。

年貸款利率21%,分36期,也就是三年,按照捷信給的合同約定計算,三年里小林需要支付的利息總額為7126元。雖然比一般的貸款要高,但小林認為也算能接受,還可以解決燃眉之急,便辦理了貸款。

到放款的時候,情況卻變了。

捷信的業務員指著合同告訴他,要先扣除2725元的服務費,這樣一算下來,小林實際能到手的資金只有17000多元。但還款的時候,仍然是按照20000元的數字計算,連本帶利總共需要還款43455元——合同上還有一項10902.68元的貸款服務費,均攤到每個月的還款額中。

這意味著小林的綜合利率為117.3%,年化利率為39.1%,早已超出借貸的監管紅線。

換句話說,這就是高利貸。

在銷售人員口中,捷信的利率永遠“和銀行的一樣。”不明就里的貸款人,并不清楚到底如何一樣,銷售人員也不會一五一十地解釋清楚,只有等到賬單出來,還錢的時候,捷信分期才會露出廬山真面目。

袁筱笠是不明就里卷入漩渦的人之一。

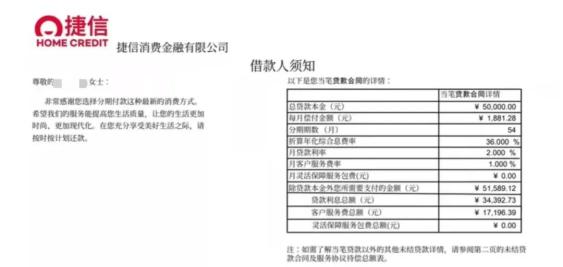

2019年,她在捷信辦理了5萬元現金貸款,當時,工作人員說“年利率跟正常銀行一樣”,還沒等她算清楚自己到底要還多久、還多少利息的時候,對方已經完成了操作,分期被設定成54期,明面上,折合年化綜合息率是36%——剛好是國家規定的合法利率上限。

但實際上,整體算下來,袁筱笠最終除了5萬元貸款本金,還要支付的金額為51589元。本息合計,袁筱笠一共要還給捷信101589元,這意味著她貸款54個月的總利率是103%。

和小林的遭遇一樣,袁筱笠每個月除了要還利息之外,還有額外的“手續費”“服務費”“綜合管理費”,這些費用,早已被相關部門認定為實際利息。

無論是小林還是袁筱笠都認為,這并不合理,但如果他們選擇停止還款,又將陷入進退兩難的局面。

袁筱笠的手機,每天都能接無數個陌生電話。

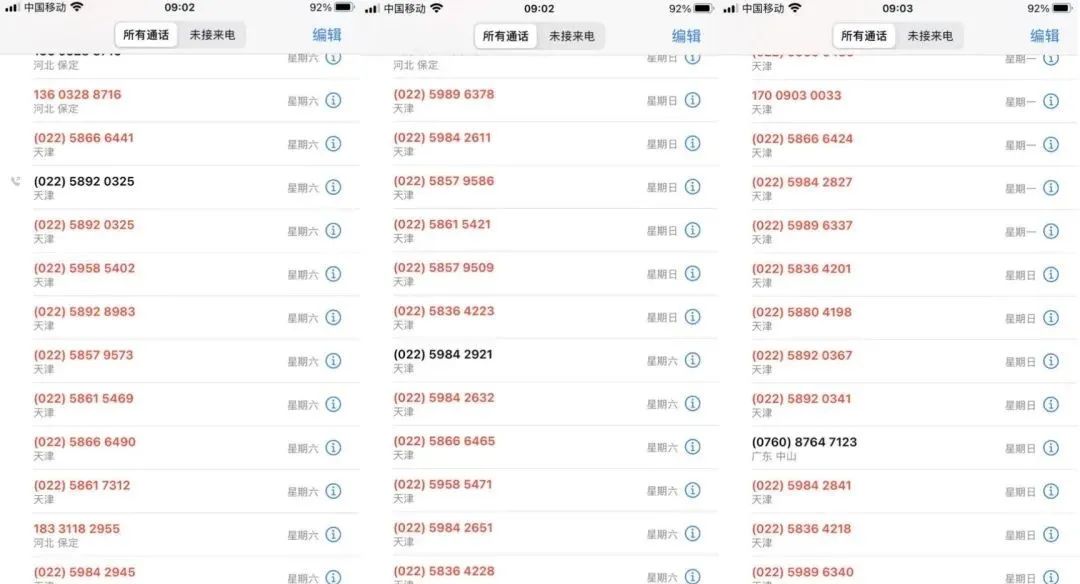

9月26日周六,至少有16通從天津打來的電話,9月27日周日,有13通,再往前一點的周四,還有十幾通從武漢打來的電話。

來自天津的頻繁呼叫

在黑貓投訴平臺上,有關捷信的投訴內容多達6萬余條,大部分都是控訴捷信“高利貸”、“暴力催收”、“騷擾”。

在2019年的那份招股書上,捷信宣稱自己在全球擁有超過23000人的電話和實地催收代理團隊。根據捷信官網掛出來的200余條招聘外訪催收員的信息看,這些人散布全國,從中西部的小縣城,一路延伸到人跡罕至的神農架。

龐大的催收團隊,讓捷信能夠實現全天候電話催收,哪怕電話呼叫無效,在各地待命的催收人員也可以直接上門。

催收團隊的奪命連環call外,捷信還有另一個大殺器。

——征信。

上了征信的高利貸

15天之內,梁顯初需要湊夠350萬,一想到這事情,他就眼睛脹痛。

這意味著,三年來跟“高利貸公司”之間的斗爭,他徹底輸了,以意料不到的巨大代價。

湊夠150萬首付,定了房子以后,樓盤的銷售員告訴他,同貸書一個月內會下來。但不到一周,他直接被拒絕了貸款。看著他存在“90天以上逾期”的征信,銷售員直接放棄了再找一家銀行申請的念頭。

一直以來,梁顯初都很注意信用卡等還款的維護,讓他沒想到的是,這次發現的嚴重逾期,讓房屋貸款徹底對他關上大門。那項逾期上抄送的機構,正是捷信小額貸款公司。

“這不是國家法律里實錘的高利貸嗎?居然還可以上征信?”

這三年里,梁顯初和他的家人,幾乎每天都要受到捷信的電話侵擾。

借貸2萬,需要償還43455.6元,年化利率39.1%,已屬高利貸范疇

最開始,他試過報警以及在網上舉報,但都收效甚微。一切的決定權都在捷信,而捷信停止電話騷擾的條件,是他需要全額將合同的款還上。

梁顯初想,都熬到這時候了,怎么都不能認這個命,服了這軟。

每天看著催收發來的短信,一個個“老賴”,讓他已經懶得解釋,“他們喊我老賴,我還喊他們高利貸呢。”

實際上,梁顯初早已經還清了本金,按照法律還了24%的利息,但依然被搞花了征信。他在貼吧里質疑捷信的利率不合法,卻數次被一窩蜂地網暴,那些圍攻他的人,也叫他“老賴”。

不管道理如何,要讓自己的征信恢復正常,目前來看只有將捷信的合同款全額還上,然后再等五年這一途。五年以后,征信會將這些逾期自動清零。

人生哪有那么多的五年。

在數以萬計對捷信的控訴里,基本上都有“清除征信影響”的訴求。在他們看來,這么高的利息,從法律上實打實地算高利貸,不應該上征信。

“按照法律界定,超過36%就是高利貸了。另外,征信是公共事務層面的判定,也可以說屬于法律的一種。為什么一個法律,在支持另一個法律所打擊的事情?”

沒有人會回答,只是捷信依舊會持續地將逾期等信息源源不斷上傳到征信。

捷信的一名客服,面對質疑時,剛硬的回復道:“你別跟我說是不是高利貸,你是不是逾期了?只要你逾期了,我們上傳到征信,這天經地義。”

但實際上,捷信確實可以去操作消除用戶征信的影響——蔡穎報警后,捷信的工作人員告訴她,已經“讓人民銀行把她的征信恢復了”。

征信這種規范借貸市場的工具,被捷信拿來作催收高利貸的要挾手段,多少有些魔幻的味道。

2020年5月中旬,諸多閃電借款欠債者們發現,自己在央行征信系統里被列進了逃廢債黑名單。他們集結起來開始高頻的舉報與投訴,很快,閃銀和閃電借款都被警方立案調查。

大量捷信欠債者開始效仿去舉報,并且前往法院提起訴訟。

今年以來,捷信接連被列為被執行人。

10月15日,捷信剛剛被輝縣市人民法院列為被執行人,案號(2021)豫0782執3605號,執行標的125788。

更早一些,5月7日,案號為(2021)渝0155執1038號顯示,捷信被列為執行人,執行標的金額為1.11萬元

天眼查數據顯示,從2018年8月至今,捷信合計25次被列為被執行人,范圍覆蓋天津、河南、湖北、江蘇、浙江、湖南等多個省份。

2017年至2021年,捷信金融收到法院下發的的裁判文書數量連連遞增,分別為323份、1112份、2613份、8943份和2196份。案由以借款合同糾紛和金融借款合同糾紛為主。

自2020年開始,捷信已經多次被法院“列為被執行人”

越來越多的人,開始覺醒捷信放貸存在的問題,并拿起法律武器捍衛自己權益。

他們都在等著,它的金身會被打破。

王的沒落

持牌照放高利貸,沒那么容易了。

隨著國內對于網貸機構和現金貸業務的清理,消費金融領域的貸款秩序正一步步恢復,成長于草莽時代的捷信也不可避免地受到影響。

據《捷信金融2020年跟蹤評級報告》,自2019年開始捷信業績已開始滑坡,營業收入和凈利潤分別同比下降4.9%和18.34%。

2020年審計報告則顯示,2020年,捷信金融實現營業收入112.32億元,同比下滑35.16%;凈利潤僅為1.36億元,相比2019年減少10億元,同比下滑88.07%。

一個重要原因,在于消費金融領域的競爭更加激烈。2010年,國內一共也沒幾家消費金融公司,捷信尚且能夠憑借自己的地推優勢搶占市場,可以吃到時代的紅利,但這個紅利也只有幾年光景。

近年來,兩大電商平臺的類消費貸業務也快速打開局面,他們所擅長的線上業務,也正是由線下地推起價的捷信所不熟悉的領域。與此同時,大量本土消費金融企業逐漸形成氣候,蠶食了不少捷信的市場份額。

捷信一直在大力推進線上轉型,向金融科技方向發展,包括線上商城、捷信惠購、機器人項目等,但這些線上業務不是折戟,就是產品體驗不佳。

時代變了,捷信從工廠周邊手機店里學來的經驗已經用不上了。

與之相比,國內消費金融“正規軍”的業績倒是在一路向好。2019年,招聯消費金融實現凈利潤14.66億元,遠超捷信。2020年,招聯消費金融凈利潤為16.63億元,第二名則是興業消費金融,凈利潤13.5億,已將捷信遠遠甩在身后。

無法適應變化的捷信,還是像10年前一樣,盯緊中低收入人群,想要把貸款塞進他們的銀行賬戶里。只是捷信既沒有電商巨頭的風控能力,也不愿放棄高息模式,這就必然會讓中低收入人群還不起貸款,導致自身壞賬高企。

捷信不愿放棄慣用的高息貸款,倒不一定是用戶們離不開捷信的錢,更多的是捷信離不開這種高息的模式。

只不過,越來越多的人選擇離開捷信,無論用戶,還是員工。

2020年年中以來,捷信消金核心高管紛紛離職。2020年6月,捷信金融原首席風險官LiHong離任,2020年10月,原公司總經理RomanWojdyla于2020年10月1日離任,2021年2月8日,公司董事長換人,20天后,首席財務官王濤也離職,2021年3月27日,捷克首富、捷信集團幕后老板,彼德·凱爾納(Petr Kellner )在美國阿拉斯加州的一次直升機墜毀事故中遇難……

短短的兩年時間,捷信便跌落“神壇”,頹勢盡顯。

但另一邊,捷信的數千萬中國用戶仍然飽受高息貸款之苦,他們還在等待著一個解脫。

*文中人名皆為化名

原標題:《高利貸之王》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司