- +1

多倫共生|從文博商業到文創街區:商戶眼中的多倫路

“一條多倫路,百年上海灘”,多倫路文化名人街是一條具有豐富歷史和文化資源的小馬路,這里復古洋樓、藝術展館云集,更是孕育左翼文化運動的搖籃。1998年,虹口區政府本著“修舊如初”的原則,以打造“雅文化圈”為目標對多倫路進行了一期保護和開發,形成了以“名人故居,海上舊里,文博街市,休閑社區”為定位的步行街。

一期改造后的很長一段時間,多倫路似乎沒有太大的改變。近年來,這條馬路上開始出現一些新面孔,有裝修精致的珠寶店、入駐轉角花園洋房的西餐廳,還有重新開業的公啡咖啡館和公啡書社......

澎湃新聞(www.usamodel.cn)采訪了多倫路上的三家店主,聽他們講述與多倫路的故事,以及他們對多倫路的期待。

多倫路北段。董懌翎 圖

“拔出根、帶出土”——傳遞魯迅精神

上世紀二三十年代,開在北四川路與竇樂安路(現四川北路與多倫路)交界的公啡咖啡館與左翼作家聯盟結下了不解之緣。由于位處越界修筑區域,比鄰公共租界北區,再加之該咖啡館顧客多為外籍僑民,不太引起當局關注,“公啡”故而成為左聯籌備會議的首選地點,后被稱為“左聯誕生的搖籃”。1995年,咖啡館所在的沿街樓房因四川北路市政設施改造而拆除,雖然有咖啡館使用公啡品牌繼續在多倫路上繼續經營,但成效甚微。2020年,多倫路沿街商鋪的管理方上海長遠文化集團重拾“公啡”品牌,希望打造一處感受老上海風情和紅色文化的場所,因此公啡咖啡館在多倫路251號多倫文化藝術空間重新開張,不久之后入駐的還有同品牌的書社。

多倫路上書店不少,其中舊書店居多,整體氛圍更年輕化的公啡書社吸引了更多的目光。

公啡書社內部空間。董懌翎 圖

多倫路的文化底蘊是書社主理人羅頌選擇這里的最主要原因。“多倫路是上海乃至全國獨一無二的一條街,具有魯迅、左聯的標識性,其文化底蘊和文化基調大有可為,其中內涵可能一輩子都挖不完。”來多倫路以前,羅頌已經從事書店行業20多年,除了籍出版沒有涉獵,對營業員、店長、項目運營經理等崗位均有豐富經驗。

在羅頌看來,魯迅的精神既包括“橫眉冷對千夫指”的斗爭精神,“俯首甘為孺子牛”的犧牲精神,又有對社會觀察入微的政治遠見......這些在當代生活中仍然適用,因此如何把魯迅精神和多倫路歷史講給更多的人聽,讓更多的人愿意去了解,是羅頌一直在思考的問題。

2021年是魯迅誕辰140周年,書社舉辦了一系列主題閱讀推廣活動。除了請歷史名家來書社開設講座,羅頌還做了許多新嘗試。比如舉辦親子活動,先是組織參觀左聯紀念館、魯迅紀念館,再進行父母和孩子共讀繪本,一起創作木刻版畫等。這類親子活動在羅頌看來十分有意義,四歲半的孩童知道了魯迅、茅盾、馮雪峰等文化名人,在他們心里播下了一粒種子。盡管活動收取了一些費用,更受歡迎的親子相伴形式,讓報名的家庭比預計的20組翻了一番。

當面向二十出頭的年輕人時,羅頌換位思考當代年輕人的需求,“如何在復雜的社會環境中發聲并為所有人接受”,其中包括的個人能力和社交尺度,都是當下年輕人備受困擾的命題。這些都能從魯迅的經歷中受到啟發。此外,以魯迅生命最后近10年在虹口居住的生活故事為線索,把魯迅人化而不神化,年輕人自然也就聽得津津有味,購買相關書籍,作進一步了解。如今,《魯迅在上海的居住與飲食》是公啡書社的暢銷書籍。

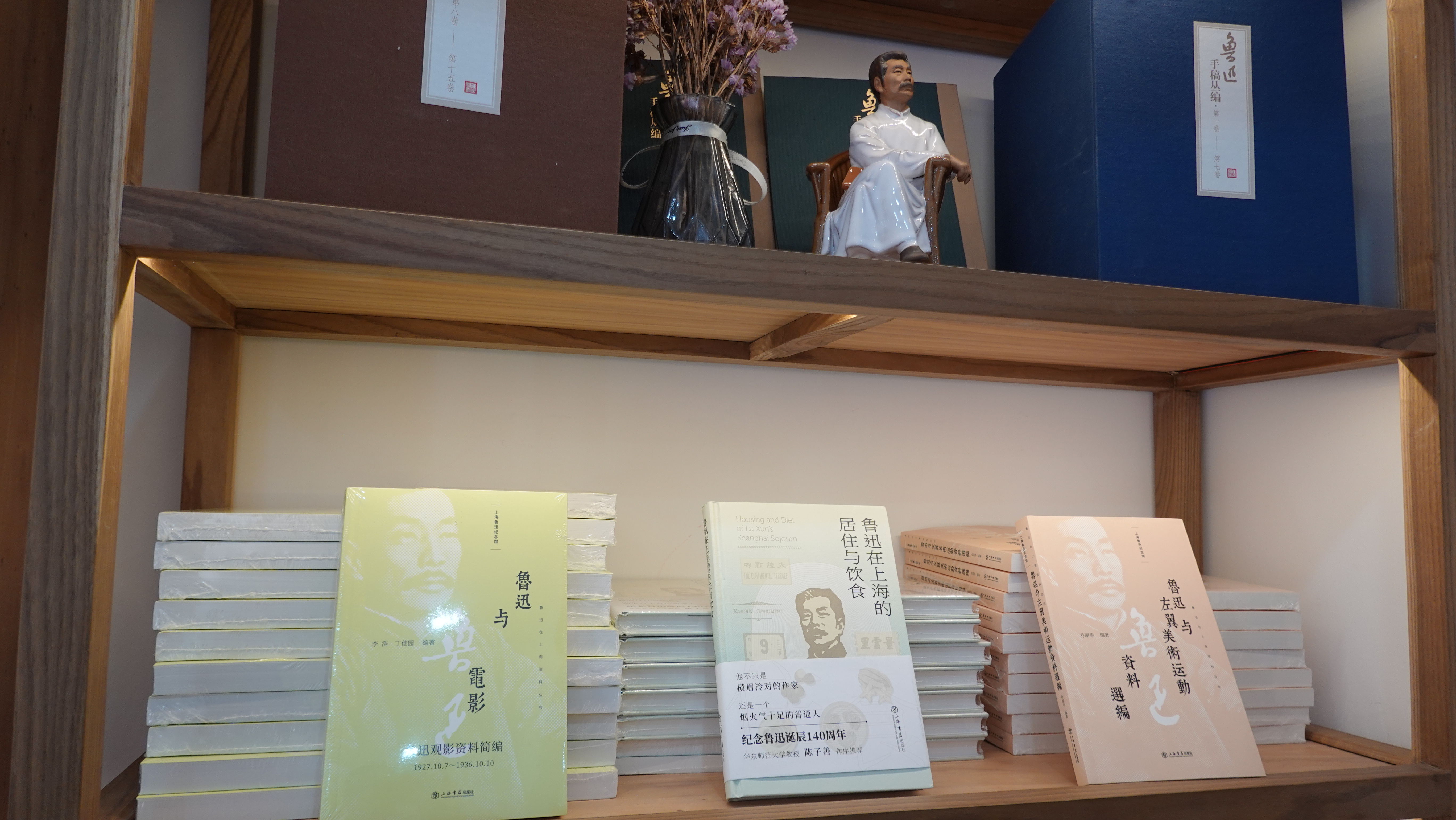

書架上的魯迅系列。董懌翎 圖

據羅頌介紹,目前書店經營已經進入平穩狀態,這也得益于書社針對市場需求進行的一系列調整。2021年1月剛開張時,羅頌認為一些輕松閱讀的暢銷書更貼近居民生活,能夠吸引顧客,但是效果平平。后來他意識到,書社的風格應該是基于這片土地的,來書店光顧的客人,“都對那一段歷史感興趣”,因此書社在書籍選品上做出了改變,文史哲領域、偏思想類的書籍占比相應增加,結果銷量顯著提升。

同時,令羅頌感到驚訝的是,被書社吸引前來的客人當中,有十來位社區居民,他們的藏書量甚至超過了書社。于是,羅頌與這些老先生成為了朋友,有位老先生還帶自己的朋友來書社,用那里的電視機展示自己的攝影作品。從這個角度來看,書社也成為了與居民共享的公共空間,對此,羅頌保持開放的心態。“我來之前,朋友擔心老城區的居民會有很多麻煩事,但我來了之后,發現其實并不麻煩。比如早晨有老先生帶朋友來門口喝茶,就算沒有消費,我也不會說什么,給他們提供熱水。人都有老去的那一天,曬曬太陽能(對書社)有多大影響呢?”

談到對于多倫路未來發展的期待時,羅頌表示,自己無法控制外部的影響,但多倫路的文化底蘊是不會消失的,只要關注內在,抓準這個發展的核心,書社就能夠存活下去。

享受夜晚多倫路的轉角餐廳

如果說羅頌的公啡書社是“專注自身發展”的一種代表,有的商家更期待多倫路能有所改變。

多倫路原名竇樂安路(Darroch Road),以當時填河造路的英國傳教士名命名。2016年,在多倫路轉角處的花園洋房里開了一家同名西餐廳(中文翻譯為達洛克),老板姓吳,朋友都叫他老吳。

據老吳介紹,花園洋房由房東購于上世紀90年代,并從內部進行了加固。經營餐廳之前,這里開了一家茶室。后來業主移民海外,房子閑置下來,老吳覺得可惜,就順勢租下,辭去了國企的工作,與大學同學一起合伙創業。合伙人有意大利留學背景,負責研制意大利菜品,而有蘇格蘭留學經歷的老吳主要負責雞尾酒調制和餐廳的管理。

丁玲雕像身后的達洛克餐廳。徐捷 圖

雖然地處于L形多倫路街區轉角的位置,餐廳和多倫路上的居民卻沒有產生太多交集。由于年長居民的飲食習慣和消費觀念與餐廳定位存在差異,餐廳吸引的大多是周邊三公里以內的外國人和前來旅游的顧客。餐廳里還有酒吧,每日經營至凌晨一點,有的客人喜歡在晚上走過來獨自小酌,也會與老吳分享自己的故事,久而久之,老吳與他們成為了朋友。

餐廳的生意依賴熟人,達洛克約一半的客源都是回頭客,但是去年開始受疫情影響,生活居住在多倫路周邊的外國客人和前來旅游的客人明顯減少,餐廳的經營面臨壓力,老吳越來越體會到創業的不易。“我特別羨慕開店開得好、獨立經營的人,他們克服了很多困難,包括現在房租、人工成本、原材料的漲價,對實體經營者來說都是蠻難的事情。”

如何讓更多路人愿意在餐廳停留和消費也是老吳在思考的問題之一。老吳表示,多倫路,甚至是四川北路整體并沒有成為市民日常休閑和消費的場所,年輕人雖然愿意來多倫路看展、聽講座,但他們來這里的目的性太強,基本不會在其他地方多做停留。而游客的來去匆匆也讓老吳很無奈,“大家都覺得我們店面很好,來拍照打卡,但作為餐廳來說,叫好不叫座沒用。”

市民在餐廳外拍照。董懌翎 圖

入駐多倫路六年,老吳對多倫路的發展感到惋惜,他專門做了一杯特調,取名“多倫路往事”,以表達自己對多倫路的感情。但他希望多倫路能成為一個“讓大家能停一停,坐一坐,看一看的地方”,客人會“為了這杯酒而來喝這杯酒,不是為了熱鬧而來喝這杯酒”。

特調“多倫路往事”。老吳 圖

老吳也告訴我們,自己最喜歡晚上的多倫路,明月當頭,在樹蔭下喝著咖啡,思考后續的工作,讓他覺得很安靜和放松。這是他在“沒有很商業化的”多倫路上發現的美好。

夜晚的多倫路。老吳 圖

不斷在突破自我的公啡咖啡

在如何吸引人氣方面,2020年10月重新開張的公啡咖啡館正在不斷地做嘗試。

開業一年多,公啡咖啡是多倫路上為數不多的看上去很“潮”的店鋪。店主外擺了幾副桌椅,坐著休息的客人很多,有遛寵物貓狗的,有約了朋友的。記者到訪時,還碰到了某公司的團建活動,一群人圍在咖啡館前聊公啡的由來,吸引了往來行人的目光。

在公啡咖啡館團建的人群。董懌翎 圖

公啡咖啡館的老板Sky 2005年就進入咖啡行業,他與合伙人在別處還經營著自己的咖啡店,接手公啡咖啡館是因為覺得其地理位置和文化品牌都不錯,加上長遠集團的支持,就想把多倫路的特色文化和咖啡結合并延續下去。為了展現公啡咖啡的精神,店面裝修融入了上世紀三十年代老上海的元素,墻上畫有魯迅的頭像。店內也設置了一些場景,供客人拍照使用。

同達洛克餐廳一樣,公啡咖啡館大部分的顧客來自周邊兩三公里的熟客和來包場做活動的企事業單位。Sky希望能把公啡咖啡館打造成多元復合的文化聚集地,而他對吸引年輕人的商業模式有著敏銳的嗅覺——紅色主題劇本殺、魔術脫口秀、多倫路定向探險......這些對年輕人產生強烈吸引力的活動,以公啡咖啡館為起點,和多倫路的文化發生碰撞,帶來了人氣。

公啡咖啡內部空間。董懌翎 圖

談起多倫路的未來,Sky坦言,從商家的角度來說,多倫路在業態的整體規劃上還有不足,成片的古玩店無法吸引需求多元的年輕人。“我不是反對古玩店。雖然很多店面是私人的,但就(多倫路)文化街的定位來說,顯得很雜......肯定要整體提升業態,商家只有做了合理的測算才會有入駐的意愿。”

Sky認為,更多年輕人來了,多倫路才會熱鬧起來。他建議可以做文化類的市集,而公啡咖啡館也正在計劃在晚上增加酒精類飲品。被問及是否擔心同行競爭時,Sky笑了笑說“大家各憑本事”。他認為商家之間并不是只有競爭關系,同類型和不同類型的商家積極共創,尋找并把握機會,才能打開更大的局面。

除了上述三家商鋪,記者也走訪了多倫路上的其他商鋪,有些古玩店、舊書店直接拒絕了采訪請求,在某家舊貨店被要求付錢或照顧一下生意才愿意交談......相對而言,咖啡、酒吧、書店這些更年輕的業態對待我們這樣的“不速之客”更加包容和開放。雖然多倫路文化名人街未來會產生怎樣的聚集效應還是個未知數,但目前來看,新入駐的商家給多倫路帶來了或多或少的變化,或許他們會成為多倫路新的開始。

(作者董懌翎系澎湃新聞記者,許鑫系同濟大學建筑與城市規劃學院在讀研究生)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司