- +1

新青年電影夜航船影評小組16|《失控玩家》

新青年電影夜航船影評小組16|《失控玩家》 原創 新青年電影夜航船 新青年電影夜航船 收錄于話題#新青年電影夜航船 41 個內容 #電影評論 36 個內容 #影視觀察 18 個內容

新青年電影夜航船影評小組16

《失控玩家》

2021年10月19日下午13點,新青年電影夜航船影評小組進行了本學期第一次討論,本次討論的影片是《失控玩家》。會議由新聞與傳播學院20級博士董博天主持,參與會議的有21級碩士趙宇翯、趙媛麗、趙靖宜、邱天美、宋宇昊、魏儀貞、劉芊妤和張慧瑜老師,由趙宇翯負責整理紀要。

電影簡介

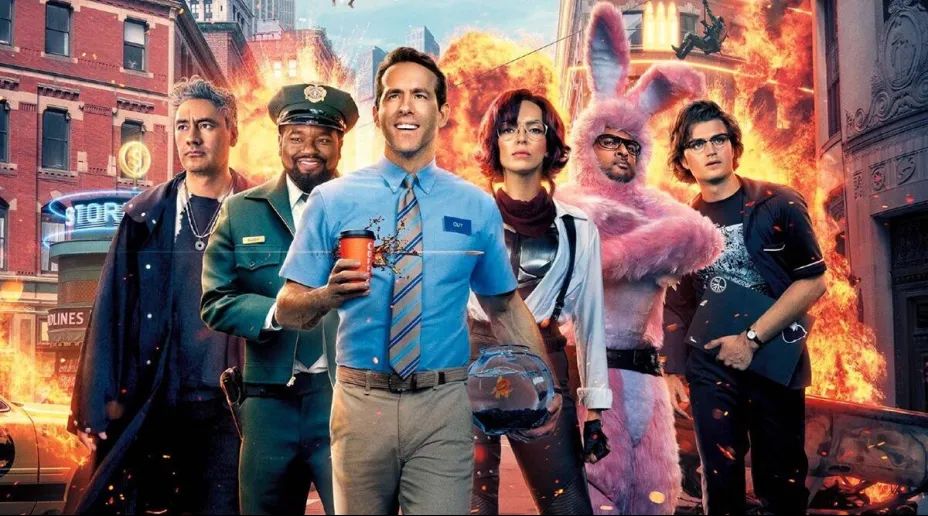

《失控玩家(Free Guy)》是肖恩·利維執導的科幻動作喜劇電影,由瑞安·雷諾茲、朱迪·科默、喬·基瑞、塔伊加·維迪提等出演,該片于2021年8月27日在中國內地上映。

該片講述的是男主角蓋作為電腦游戲《自由城》中的一名NPC(non-player character 非玩家角色)銀行出納員,每天過著一成不變的生活。有一天,他對玩家米莉一見鐘情,還搶走了玩家的VR眼鏡,看到了玩家眼中的世界,蓋的世界觀徹底被震撼了,而他也誤打誤撞地體驗了當玩家的感覺。與此同時《自由城》的擁有者安托萬為了推出新游戲而要將它關停,現實世界中的程序員兼游戲設計師米莉的成果被安托萬竊取,進入游戲尋找證據,在這一過程中她遇到了覺醒的蓋,并和他聯手拯救游戲世界。

趙媛麗

趙媛麗關注到了人工智能的自我意識問題。當我們不玩游戲的時候,NPC在干什么?人類的觀察是否會影響到NPC的行為?這一系列問題引申出當人工智能發展出自我意識后所產生的倫理問題,我們如何看待人工智能以及如何界定人類與人工智能的區別。影片中的人工智能沒有實體肉身,而僅僅生活在游戲世界中,這或許代表了創作者對這一問題的回答。趙媛麗還對技術中性的概念進行了反思,隨著技術的發展,程序員成為“穿白衣服的神”的可能性越來越大。然而算法黑箱始終存在,當人工智能深度學習的水平越來越高,算法可能向著無法預測的方向發展,也就是“失控玩家”的“失控”所在。

最后,趙媛麗還從影片敘事的角度提出了自己的感想。《失控玩家》從故事框架來看,仍然是一個比較標準的好萊塢配方:美女、暴力、豪車、打敗愚蠢邪惡的反派以及拯救世界。影片中有一段男女主角對NPC們的動員演說,在這樣一部西方商業電影中,男女主角所演說和動員的對象就像一群被魔彈打中應聲而倒的烏合之眾。影片的最后,當Guy獲得了自由意志成為了“Free Guy”之后,電影卻告訴我們,Guy之所以會愛上女主角,正是因為程序員在代碼中寫下了這一設定。突然之間Guy從“Free Guy”坍縮回一段代碼,消解了我們對于人工智能自我意識的追問和反思。

邱天美

邱天美從工具理性和價值理性的角度出發,關注到影片中的角色名字:Keys、Mouser、Guy、Buddy、Dude 都是一些普遍性的指代名詞,它可以是任何人。一旦他們產生了自我意識的覺醒,他們則從一個代號變成了一個具體的角色和主體。他們在反抗和尋找真相的過程中賦予了自身主體性。角色覺醒像是一個鏈式反應,Millie啟發了Guy,Guy又啟發了做咖啡的店員、Buddy和陪同搶銀行的金發美女。角色的主體意識似乎指向了胡塞爾的存在主義哲學,

“存在先于本質,無論個體的本質如何,哪怕你就是虛無的、毫無緣由的,也能夠通過不斷感受這個世界、觸碰這個世界,去獲得屬于自己的存在的理由和價值,形成自我”。正如Buddy的臺詞:“還有什么比一個人正在幫助他所愛的人更真實的事呢?”(“ what’s more real than a person trying to help someone they love?”)

在《頭號玩家》中賽博朋克的背景下隱藏的是殘酷的現實主義邏輯,但《失控玩家》中體現的故事內核相對簡單。主角強調要做一個好人,而反派則是單薄的“壞人形象”———作為一家科技公司的實際掌權者,他在數字權限上毫無優勢,只能通過物理手段來對抗主角。最后,影片的結局體現了對賽博愛情的降格理解。女主角和藍襯衫人的愛情是隨著找尋原本代碼世界的進程而逐漸生發的,但在最后影片卻將Guy的愛歸因于背后的編程者, 這其實是對AI主體的否定。如果愛她只是編程的設定,那么這份愛真的可以被稱為是自主意志嗎?這體現的只是偽AI的概念:把Guy的情感歸因給了人,使Guy成為一個人類情感的附屬品而不是所謂的智能主體。

魏儀貞

魏儀貞指出,在影片敘事中,一種“中心主義”視角非常突出——一方面是Keys所在的現實生活中,以他的印度同事、白人女性伙伴來突出他的主體性,以及游戲中用Buddy等人突出Guy。而更為重要的一方面,是電影的主體敘事,以“產生了自我意識的AI”為主角的故事。整部電影一直在強調一種和諧、平等而美好的普世價值,讓AI獲得了主體性,但是事實上,電影始終沒有逃脫“人類中心主義”的視角。Guy本身就是被Keys制造的代碼,他本身就作為一個客體存在。雖然后來他經歷了自我覺醒,并且在Millie和Buddy等人不能協助完成終極任務之時,Guy作為絕對的主角和英雄完成了使命。這個過程中,他獲得了所有玩家的關注和其他NPC甚至主角程序員的尊敬。但很顯然,這一切都以Keys編寫的編碼作為基礎,并且只有在真正的“人”(玩家)的觀看下才能被賦予“主體”的光環。

在電影之外,NPC的設定可以視為一種隱喻,即承擔一定的功能和服務、真實存在卻在大部分“玩家”眼中不存在的角色。這一情況其實可以在現實中得到對應,我們日常生活中的清潔工、社區工作者、外賣員等等服務于城市的勞動者,很多時候變成一種功能性、服務性的存在。他們當然是真實存在的,但卻成為一種事實上的“不可見”,就像NPC一樣,他們被“制服化/工具化”,成為與“我們”生活無涉、交往無涉的工具性角色。其實這不僅是關于階級/貧富問題的道德性討論,這是一個普遍性問題。社會分工有其存在的合理性,但在社會大系統精密分工、每個人都被內置于此系統中的情況下,相對于任意一個陌生人或是非親近關系者,每個人都成為為別人提供服務的“NPC”,是客體化的存在,每個人也在對待別人的時候以強大的“主體性/自我中心主義”行事,這兩種過程在這個系統中相互作用。但有些時候,我們或許會感到失落和迷茫,因為我們很難和別人建立起平等和諧的交往,也難于在這個系統中進行真正的對話。

劉芊妤

劉芊妤認為《失控玩家》本質上仍未跳脫傳統的好萊塢敘事。原因首先在于主角對個體自由主義的違背,當現實世界和虛擬世界最后終于被區分,虛擬世界最后成為一款放置類的游戲,其結果類似電影《楚門的世界》,是供給給現實世界的玩家“凝視”的,那么虛擬世界的覺醒的人為何會接受自己生活被觀看、被凝視?他們的一舉一動一直處于“上帝之眼”的監控中,如何能不產生恐懼并且想要突破虛擬世界,來到現實世界。其次,電影的主題是AI產生自主意識,如果男主角可以從AI變成真正的人,那么為什么不能與女主角相愛,女主角也理所當然地將他排除在外,從而在“人”和“AI人”之間劃了一條界限,并且不能越過,因此最終AI也只能是真實的人的情感載體。除此之外,男主角Guy可以被認為是程序員Keys的一種拉康的鏡像,在拉康的鏡像理論中,人永遠不可能真正認識自己,人認識的永遠都是“他者”。影片結局的時候揭露,男主角說自己是男二號的一份情書,他的嗜好、習慣以及理想型都是男二號自身的投射。但是男主角比男二號更為勇敢和誠實,這恰恰是男二號理想當中的自己,是勇于表達自己真愛的自我的投射,因此,男主實際上只是男二號Keys的影子,因此影片富有“人類中心主義”的意味。

宋宇昊

宋宇昊認為這部電影并沒有真正探討人工智能或者想真實和虛假的關系,而僅僅借助了游戲的軀殼以及奇觀的場景,講述俗套的好萊塢式的故事。關于本片的鏡頭語言,比如男主角想要一杯卡布奇諾的時候,服務員的鏡頭慢慢變得越來越清晰,當他說我不要卡布奇諾時,鏡頭又慢慢從扭曲變得正常。關于影片的色調,比如所有關于安托萬出現的場景,都是藍綠色的冷色調,現實生活中的場景或虛擬世界中的場景都是偏暖色調的,通過色調的冷暖,影片對主角團和反派的陣營進行了劃分。最后,從電影的視點上看,電影是以Guy的獨白開場,雖然使用了第一人稱,但是仍舊給觀眾一種圍觀的感覺。加之影片整體使用了第三人稱敘事,對于身處在虛擬世界之外的觀眾,他們的生活實際上并沒有和我們產生關系,因此虛擬和現實之間的屏障無形中是始終存在的。除此之外,迪士尼在2019年3月20日已經正式收購福斯,意味著福斯擁有的漫威IP “死侍”等將回歸迪士尼,漫威宇宙實現大團圓。影片結尾處頻頻“玩梗”讓影迷感受到IP統一后的快感,只是迪士尼收購福斯后,形成了"一超多強"的新局面,電影產業上的內容壟斷將更加明顯。

趙宇翯

趙宇翯關注到Guy作為游戲中“bug”的存在,最初的 bug是飛進計算機中的一個飛蛾,體現了物質世界對非就是虛擬世界的侵入,而電影中的Guy戴上了真實世界的玩家眼鏡,從NPC變成一個玩家,則體現了虛擬世界對現實世界的侵入。這或許表達了隨著虛擬世界的擴張,漸漸侵蝕了真實的世界,甚至有時候虛擬世界表現得比真實世界更加美好。影片的最后女主設計的平等、和諧的游戲世界替代了殺戮的游戲世界,是否表達著人類的積極期望,即虛擬世界是否會引向未來的烏托邦。除此之外《失控玩家》所設置的游戲世界和現實世界的并置,內核是全景監獄的框架。控制者在電影中是程序員,在《楚門的世界》中是節目的制作者,他們是一個不可見的權利主體,而游戲中的NPC則是被歸順的對象,體現在 每天固定的節奏、固定的活動以及重復的周期。正如現實生活中的我們常常感到活在游戲里,一方面也是因為隨處可見的攝像頭與無形的規則控制。

趙靖宜

趙靖宜認為電影將自由的問題嫁接到了傳統的英雄主義套路上,這種嫁接本身是非常簡單化的,首先體現在當Guy自我覺醒之后決心去動員身邊的NPC,且大家都愿意加入到團體中來,形成一種像社區一樣的共同體從而拯救世界,這樣一種路徑本身是西方語境的。第二個方面,對于現實世界不同利益集團的人,在如何看待人工智能上出現了分歧,即將它們看作是一串代碼還是一個有生命有情感的人,這是電影簡單化處理的后果,因為人會基于自己的利益去選擇看待人工智能的方式。最后關于片名的翻譯,電影的原名是Free Guy,直接翻譯應當是“自由的人”,而中文譯名是《失控玩家》,自由與失控的區分一定程度上體現了中西方對自由的看法的分歧。

董博天

董博天結合了自己的研究對影片進行了媒介本身的討論,探討游戲和電影之間的關系。游戲和電影之間的關系存在著很長的歷史,較早的游戲改編電影的1.0時代,當時的改編方式比較原始,電影公司買下游戲版權之后,選取游戲中的一兩個人物以及世界觀劇情進行改編。然而這種方式往往不成功,因為在游戲轉化為電影的過程中存在媒介的升維和降維的問題,游戲比電影多出了互動性的維度,電影只是一種去互動的二手表達。在以《頭號玩家》和《失控玩家》為例的游戲電影的2.0時代,電影不僅僅改編游戲內容和劇情,而是將游戲作為媒介,對其本身運行機制進行調侃和改編。當下游戲題材的電影更多的表現玩家與玩家之間的互動,而非游戲敘事中主角的個人故事,因此電影敘事已然跳脫出游戲本身,而是將游戲這一媒介視為宏觀的題材。

最后,張慧瑜老師對本次影評活動進行了總結。張慧瑜老師指出我們所反復探討的虛擬與真實的議題在電影誕生之初就成為了電影的元話題,因為電影一經誕生,影像中的世界就與現實世界形成了一個雙重世界。除此之外,游戲可以被視為一種后冷戰時代的隱喻,代表著新自由主義時代的一種非常特定的主體狀態,即囚徒困境。在數字時代,每個人都變成了一個密室、一個囚徒,沒有密室之外的目光,也沒有上帝的目光,這是一種當下共識的主體體驗。在“后人類”的理論概念中,機器人變得越來越工具化,這個過程反而重新界定了什么是人,人是有情感的、有愛的,機器則是沒有情感、沒有愛的,這本身是一個人類中心的、浪漫主義的想象。最后,虛擬世界中的人物是沒有身體性的、去物質性的,這某種意義上挑戰了以往研究的主客體之分,無實體的虛擬世界能否被視為對象,無身體的主體是否還能成為主體,這對西方哲學的理論前提提出了挑戰。

新青年電影夜航船

本期編輯 | 邱天美

圖片來源于網絡

2000年,新青年網站電影夜航船出發,那是盜版DVD、電影BBS的時代。2019年,新青年電影夜航船再度出發,期待用電影來思考人生與社會。電影不是特殊的文化趣味,也不是喂養觀眾的廉價雞湯。電影是一份邀請,一次聚集,一次分享,一種無名的大眾對未來的探險。

原標題:《新青年電影夜航船影評小組16|《失控玩家》》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司