- +1

許宏vs何努:二里頭與陶寺,到底誰“最中國”?

2016年11月6日下午,“北大文研論壇”迎來了兩位重量級考古學者:許宏與何努。兩人同為中國社會科學院考古研究所的研究員,又分別是二里頭與陶寺的現任考古隊隊長,但對于二里頭與陶寺究竟哪一個可以稱為最早的“中國”這一重大問題卻各持己見。許宏是二里頭遺址“最早中國說”的倡導者,何努則堅持陶寺遺址的“最初中國說”。那么這兩個遺址,誰才能稱得上“最中國”呢?

講座伊始,主持人孫慶偉教授就直奔主題。他說之所以采用“最中國”是因為無論用“最早”還是“最初”似乎都有點拉偏架之嫌,為了避嫌,就采用了“最中國”這一題目。今天的題目包涵三層意思:第一個是“國”,為什么二里頭和陶寺遺址可以稱之為“國”?其次,是“中國”,因為當時是天下萬邦,為什么他們認為是自己所發掘的遺址是“中國”;第三,還是“最早”或“最初”的問題。

許宏與他“最早的中國”——二里頭遺址

許宏直言道,其實二里頭是陶寺退出歷史舞臺百余年后才興起的,所以陶寺應該是二里頭的最初狀態。因此他講的題目是《最早的中國——二里頭的歷史位置》。

首先是宏觀性的觀察。考古學界現在關于歷史分期話語系統在表述上已經非常平易,變成了邦國時代、王國時代和帝國時代。在邦國時代,用考古學泰斗蘇秉琦先生的話來說就是“滿天星斗說”,是一種無中心的多源論;王國時代就是從滿天星斗到月明星稀,這就進入了有中心的多源,其中最重要的節點就是二里頭;再往下,從王國時代轉向帝國時代,是從秦朝開始的。所以說整個中國古代史的兩大節點,第一是二里頭,第二則是秦王朝。

考古人首先要屢清楚時間框架。2070BC—1600BC是夏,從考古學材料是無法推導出夏具體的族屬的,所以夏商周斷代工程是一個文獻學本位的研究,暫時還不知道二里頭姓夏還是姓商,但是可以基本上肯定二里頭文化已經進入廣域王權國家的范疇,再往前看不到這樣的跡象。所以我們的敘述就是在一個大的時空框架中進行的。也因此,許宏的古史觀是:中國文明不能做無限制的上溯。李零先生曾說:“中國,起碼得具有‘國’和‘中’這兩個概念。西周時期奠定了中國的基礎。”而考古人用的是由已知推未知的研究方法,如果西周是廣域王權國家的話,那么廣域王權國家的實體,可以上溯到殷墟、二里崗、二里頭,可再往上,許宏認為找不到獨一無二的國上之國,最早的只是中央之城和中央之邦,但缺乏核心文化。

我們可以把整個上古史分為兩個階段:以二里頭為界,往上是前中國時代;往下是以中原為中心的時代。二里頭開啟了東亞大陸的青銅時代,以二里頭為分界的標志,二里頭之前是無中心的滿天星斗;二里頭開始則是月明星稀,即有中心的多元王國時代。二里頭之前,像良渚那樣在滿天星斗中是最亮的一顆星,即前中國時代最大的政治實體之一,它為后代文明給養,后代文明又揚棄了它的一些東西。

許宏同意“玉器時代”這個說法,并認為中國的青銅時代應該是青銅禮器時代,而不是兵器時代,玉器時代是可以肯定的,李伯謙先生也提出了這樣的觀點,“玉石中國”是一個地理概念,但由于中國的定義并不明確,所以又可以叫“玉石東亞”。在青銅器出現以后才可以叫“青銅中國”,甚至可以說是青銅催生中國。嚴文明先生將中國分為幾個大的文化區,恰好與黃河、長江流域等農業比較發達的幾個區相匹配。這些都是各自獨立發展的,總的來看就是邦國林立的狀態。

許宏的博士論文做的是先秦城市考古,他對新石器時代文化晚期到戰國時期的城市遺存進行過梳理:在二里頭之前,從城址、城邑這個角度上看,當時就是因地制宜、百花齊放,比如長江流域一般是水城,黃河中下游的是版筑的土城,而內蒙古地區、晉陜高原北部的石城則較為發達,到了二里頭時期,夯土的城垣向外擴散擠壓了水城和石城的發展。2300BC—1800BC這個階段,即二里頭誕生的前葉,可以看到以二里頭為首的中原地區各種勢力向外滲透,我們也發現了一些戰爭的跡象,換句話說二里頭是近幾百年逐鹿中原的一個結果,它終止了一個邦國林立的階段,開啟了一個歷史的新紀元。用最簡單的話來概述二里頭的重要性:它是從多元到一體的節點,擁有很多中國之最,它承接了上面的東西,又開啟了中國王朝文明的先河。

經半個多世紀的田野工作,考古學者們在二里頭發現了中國最早的城市主干道網,最早的宮城,最早的多進院落大型宮殿建筑,最早的中軸線布局的宮殿建筑群,最早的封閉式官營手工業作坊區,最早的青銅禮樂器群、兵器群以及青銅器鑄造作坊,最早的綠松石器作坊,最早的使用雙輪車的證據,等等。這樣的規模和內涵在當時的東亞大陸都是獨一無二的,可以說這里是中國乃至東亞地區最早的具有明確城市規劃的大型都邑。

隨著二里頭文化在中原的崛起,這支唯一使用復雜的合范技術生產青銅容器(禮器)的先進文化成為躍入中國青銅時代的一匹黑馬。

要知道東亞大陸玉石時代的社會變化是一種逐漸、平和變化的過程,而通過化學變化進入的青銅時代是一種具有破壞性的加速度變化過程,嚴文明先生說過,新石器時代發展緩慢,青銅時代大提速,而二里頭是這兩者之間節點。出于自己的選擇,二里頭的文化因素向外擴散且不是一種軍事性的擴散。二里頭的分布范圍超過了禹貢九州的秦漢時期的疆域,也就是現在的內地十八省加上越南一部,已經達到東亞適合農耕的最大范圍,此外,爵和中軸線作為中國特色的東西一直流傳到現在。

二里頭作為“大都無城”的肇始,也是一種文化現象,前二里頭時期有外郭城,從二里頭文化到東漢時期的城址,“大都無城”展示了文化自信,魏晉南北朝時期“外郭城”的出現,則反映了禮制的完善。

何努與他“最初的中國”——陶寺遺址

何努認為最早的中國應包括“中”和“國”這兩個概念:“中”是地中的概念,考古學上的國家概念為都城,都城應有城墻、宮殿區(宮城)、大型宗教禮制建筑(天壇、觀象臺、地壇)、王陵區、工官管理手工作坊區,同時還應該有政府掌控的大型倉儲區(國庫)和普通居民區這些指標。如果有上述指標,這個都城所代表的文化控制的社會組織結構就是一個國家,從宏觀角度來看,也能判斷這個社會是否進入到一個國家的統治。

最早提出將陶寺和國家概念相聯系的考古學家是蘇秉琦先生。陶寺遺址在晉南地區,位于襄汾縣城東北7公里,面積達300萬平方米,上世紀為了尋找夏以前的都城對它進行了發掘,當時發掘了兩片工作區,一片是在西部,有大量的平民居住區,在東南部則發現大量早期的王族墓地。

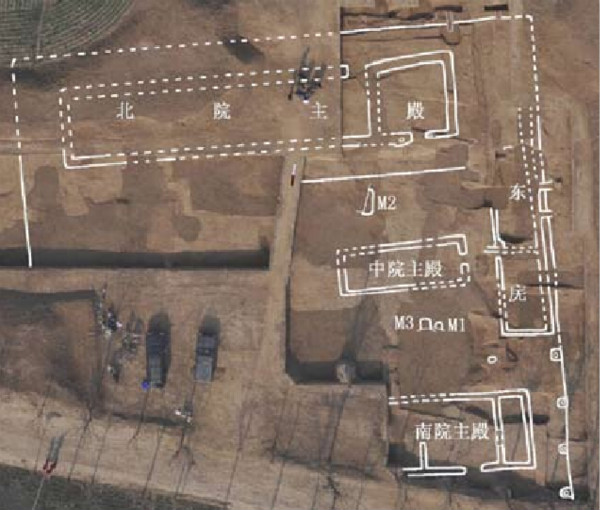

早期的考古收獲是建立了三期的文化分期,現在通過一些新的手段將最早年代更新到距今4400年左右,最晚的可能是到3800年,但還需要很多數據進行支撐。1999年,考古學者并沒有定義它為夏都還是堯都,但將它定義為都城,現在基本上確定了陶寺城址的發展階段。陶寺早期城址并不大,考古學者認為是一個宮城,后來發現的所有大型夯土臺基都在這個區域里,只有13萬平方米,最初在南部的下層貴族居住區建起了城墻,所以將宮城和外城圍起來了。宮城和外城構成了早期的城址,面積只有20多萬平方米,但是有祭地的禮制建筑,這個區域外有大量的平民居住區和倉儲區,都加起來的話整個面積有160萬平方米。

到中期有大的變化,宮城雖然繼續使用,但南部的小城廢棄掉了,在外部建立一個巨大的外郭城,出現了觀象祭祀臺。已發掘的地方有280萬平米,如果加上未發掘區域的話,就超過300萬平方米,這個時候城址已經變成了雙城址,且城中功能區完備,明顯看出是以某種宇宙觀為指導思想的。此外還有驛站性質的基址,體現了中央與地方的行政關系。

陶寺中晚期時出現了極大的動蕩,它被徹底征服,不再作為都城而存在。僅在某一個時刻,陶寺搞過一段復辟,體現在北、南墻的修筑,禮制建筑也重修了一下,在宮城中還出現了夯土臺基。

祭天和祭地是當時重要的國家祭祀。陶寺祭天的遺址位于城址的東南部,最為重要的禮制建筑是觀測太陽歷的觀象臺,我們與天文考古學家進行合作,通過實地的觀測,發現陶寺的觀象臺能得到20個節氣的歷法,可以擬定關于大豆、黍、粟等農作物播種和收獲的歷法。更能體現陶寺農業社會的本質,天文歷法也是國家軟實力的一部分。觀象臺旁邊有溝和渠,也有祭地的遺址。

M22的出土器物現存78件(套),其中立表和圭尺則是非常重要的發現,同時圭尺還有配有玉琮游標。這是因為圭尺能夠知曉當時的地中觀念,圭尺上中間一條多余的橫條為1.6尺,根據天文學家的計算和考古學者的觀測,其在《周禮》和《隋書?天文志》中也能得到驗證,即地中的坐標在晉南,經過陶寺五表和“亞”字形天下觀以及現代的測量,發現陶寺圭表上的東西南北與中國現在的東西南北大致相當,因此更能體現它才是中國之“中”。

何努PK許宏

二位學者闡述完自己的依據后,主持人孫慶偉教授與現場聽眾做了一個互動:讓大家舉手表決支持誰才是最早的中國,結果是陶寺遺址略占上風。基于此,孫教授又向兩位學者拋出了幾個尖銳的問題。

孫教授問道:“許宏先生在講二里頭的時候不講它是夏和商的問題,也避免與族屬掛鉤,是因為如果說它是夏商就比陶寺所代表的堯晚了嗎?此外,考古學中的‘國’就是邑,您覺得二里頭遺址的邊界是如何界定的?”而給何努先生的問題是:“二里頭文化中,比如牙璋、青銅禮器等,有著向外強勢輻射的元素。陶寺有沒有類似的強勢擴散的文化因素?”

何努坦言,陶寺遺址的現狀表明陶寺文化的控制范圍僅限于晉南,這恰好說明陶寺處在一個初級階段,它不是許宏所說處于廣域王權國家的這個階段,它只是“漫天星斗說”中最亮的一顆星,還沒有形成一個中央。考古學文化跨區域的一個文化圈是在二里頭文化時期形成的,二里頭是中原地區最早的王國,而陶寺是一個邦國,處在萬邦時代的末段,它不是王朝,所以勢力范圍不可能跨區域的。二里頭時期在長江中下游時期發現了它的驛站性遺址,這與當地土著文化截然不同,說明了二里頭的實際控制范圍到了長江北岸,甚至說囊括了現在的江漢平原。也就是說二里頭突破了陶寺的階段,所以說二里頭是王國,而陶寺只是邦國,但邦國也是國家,并不是沒有突破自己的文化圈就不是國家,國家需要用一些行政體系來定義的,不能僅僅通過文化圈的大小來看它是不是國家。

許宏說:“在學科分界以后,每個學者都會從自己學科本位的角度來思考問題。我最初不是帶著參與夏商問題討論的前提來發掘二里頭的。我剛接手二里頭時,考古所在二里頭已經發掘了40年,對于二里頭遺址的范圍有多種說法,從1.5平方公里到9平方公里,對此,大多數學者并沒有提出過異議,他們并沒有想過要到田野中去驗證一下,因為大多數學者認為中間的宮殿區都沒有理清楚,周圍到底怎么樣并不重要。由于我博士論文做的是城市考古學,所以我認為在大都遺址上搞清楚它的范圍是第一位的,因此在1999年我剛接手二里頭時帶著3名技師圍著二里頭遺址打了一圈,這就基本搞清楚了二里頭的范圍。因為二里頭遺址雖然受到伊洛故道和后代建筑的影響,但對它的遺址范圍也能夠較為準確的進行卡定,所以二里頭300萬平方米的范圍是一點一點鉆探得來的,并不是大致估算的結果。”

“我是不帶著自己的主觀成見去做二里頭遺址的,多任隊長也對二里頭的遺址有著自己的看法,這顯現出中國考古學學科在從民族主義考古學轉向面向世界的考古學,就三代考古而言,就像從證經古史的考古學走向全方位的社會考古,最新出的《二里頭(1999—2006)》(5卷)報告就是考古學本位,講求多學科合作。徐天進教授說,這一套400萬字的發掘報告僅有結語一處提到了夏,即“二里頭是探索夏商及其分界的關鍵性遺址”。李零先生曾說,夏鼐先生書寫考古報告的傳統是用最平實的考古資料說明遺址,至于自己的觀點在自己的論文中說明。因此關于二里頭的問題,我認為我們排除不了其他假說的可能性。而文獻史學和考古學是當下存在著的兩大話語系統,只有文字印證的東西,如像甲骨卜辭一樣的古文字才能使兩大系統結合,此外,任何企圖將文獻史學中的王朝、族屬和考古遺存進行對應的研究都是不可知的。考古學的特點是宜粗不宜細的對歷史文化發展進程進行的長程觀察,考古學最不擅長的是對歷史人物、歷史事件和絕對年代進行把握。而我個人則是持考古學本位的。”

中國考古學,任重而道遠

在對談環節中,一些與會的“大腕”也紛紛發言,李猛和渠敬東二位教授雖不是考古出身,但考古學科的魅力對他們的吸引也是巨大的,他們更希望能打破學科間界限,做到學科間的融通。

而考古出身現已轉到古文字研究領域的李零教授則指出中國考古學的一個通病,就是過度使用“二重證據法”,挖出一個遺址就想從文獻上找依據,然后“一個蘿卜一個坑兒”地去填,這種讓文獻與考古材料過度對應的方法其實是很危險的。

鄧小南教授指出:“最中國”的問題可以從兩個角度來看,一個是考古學角度,包括天下之中、地中,然后是邦國、王國,許宏介紹到的從滿天星斗到月落星稀的過程,考古學的發現支持這些認識;另外一個就是以往的認識或共識都包含“中國”這樣的一個概念,它不純粹是一個考古學問題,處于王朝階段的那么一個規模形態算是中國嗎?還是當年在地中這個位置上有了邦國的初級形態就可以算得上是中國?所以這不僅僅是一個考古學問題,它還涉及到歷史學、政治學、人類學的概念分殊的問題,從這個角度上我們也可以提供不同的認識和共識。

最后,孫慶偉教授總結道,其實如何把考古材料變成史料還沒有解決,但用句時髦的話講:考古學應不忘初心!

在上世紀二十年代,郭沫若先生寫《中國古代社會研究》,他的目的很明確,就是為《家庭、私有制和國家的起源》寫續篇,當然這個工作高屋建瓴,一般的考古學家難以望其項背。雖然在上世紀五十年代蘇秉琦先生依然有這個愿望,但以當時的考古材料距離這個目標還過于遙遠,所以我們看白壽彝先生主持編纂的《中國古代通史》的第二卷《中國遠古時代》,蘇秉琦先生在序言中談到,他想將這本《中國遠古時代》看成是《家庭、私有制和國家的起源》在中國的續篇,他認為郭老的《中國古代社會研究》還不足以完成這個任務。九十年代后,重建古史成為考古學的學科使命,但重建古史不是一蹴而就的,也有輕重緩急,考古學家在早期中國的問題上應該有發言權,且責無旁貸,如果考古學家不能對于早期中國賦予意義,那么可以說這個考古學家是失責的,因為這個學科必然要完成自己的學科使命,重建上古史就是考古學家的學科使命。

近年來,二里頭、陶寺、石峁、石家河、良渚等大型遺址相繼取得非常引人注目的成就,在這些遺址中,能與“中國”掛上鉤的以二里頭和陶寺最為璀璨。我們要知道考古學科的任務和使命,只有當它對社會有益、只有這個學科能被其他學科所吸收的時候,考古學科的價值才會被凸顯出來。

(本文根據講座現場發言整理而成,未經主講人審讀)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司