- +1

中法戰爭期間的漕運危機與輪船招商局的轉折

輪船招商局是洋務運動中創建的標桿性的官督商辦企業。在一般的敘述中,其早期經營者唐廷樞和徐潤被刻畫成精明的商人形象,二人在1883年的上海金融風潮期間破產而無法償還局產,被迫離開招商局。在中法戰爭期間(1883-1885年)取代二人上位的盛宣懷,因改組招商局,加強官方監督,常被認為是一副典型的官僚面孔。但實際上,盛宣懷在重回招商局初期,對減弱招商局的官方性質和進行商業擴張表現出了明顯的興趣,并因此招致了各方不滿。要探究輪船招商局的經營為何在盛氏手中發生了的轉折,可以從招商局在中法戰爭中的處境、活動與盛宣懷上位的歷程來做一些解釋。

盛宣懷

洋商運漕合同與售產易旗:輪船招商局的自保方案

在中法戰爭爆發前,中國的輪船航運業呈現三足鼎立的局面,中國的輪船招商局和英國的怡和、太古公司三方簽有聯營合同,按比例分配主要航線的收益。出于扶持本國企業的考慮,清朝授予招商局運輸漕糧的特權。輪船招商局與傳統海運業的沙船商人按四六成的比例分運漕糧。漕糧每年春間從上海海運天津交兌,再剝運通州、北京,以供京師糧食俸餉之用。漕運是京師經濟和糧食安全的命脈,一旦被阻斷,將直接導致京師不穩,故其意義十分重要。

不幸的是,列強對此早已悉知,并有意識地阻礙漕運,以向清廷施壓。早在鴉片戰爭時,英國就根據傳教士馬禮遜“燕京漕運,以江寧為咽喉,今但盤踞江面,阻絕南北,即可要挾,所求當無不如志”的提議,攻占瓜州、儀征等地,切斷長江和運河的通道,意圖以此迫使清廷屈服。此后英方又制造“青浦教案”,以英國的傳教士與漕運水手發生沖突為由,炮轟海運漕船阻止其離港,致使道光朝的漕糧海運就此終止。中法戰爭爆發,若法方如法炮制攔截漕船,承運四成海運漕糧的輪船招商局首當其沖。為防止重蹈覆轍,在戰爭開始后,招商局主動采取一系列措施以應對危機。

光緒十年(1884)上半年,中法在越南交戰,戰爭局勢對清朝不利。輪船招商局在清朝授意下,從事探測越南實況及法國軍情的活動,因此對時局相當敏感。招商局方面意識到,戰況不利但清方又不愿議和,戰事很可能擴大到中國本土。商董們因此開始考慮將本年漕糧交由外國輪船公司代為運輸,這樣既可以保證商局裝運漕糧的份額,又能避免船只因戰事受損。而自戰爭開始,英國太古公司就意識到這是他們沾染漕運利益的絕佳機會,遂派遣手下的買辦商人聯系江浙糧道,試圖攬載當年的漕糧。代英商辦理此事的袁天錫,一面向辦漕官員宣揚輪船快捷,不易被攔截的優點,一面拉攏招商局在事人員,許諾英商僅希望代運沙船的份額,不會影響招商局的利益。袁天錫希望以招商局作為官商間溝通的媒介,促成洋商運漕之事,這與招商局的設想不謀而合。被李鴻章派來清查招商局賬目的馬建忠本是代運的提議者之一,公司的實際管理者唐廷樞更是從中撮合。在雙方的努力下,船商與糧道很快達成了共識,于1884年5月起草運漕合同,約定當年份的海運漕糧,原招商局承運之四成改由怡和洋行代運,沙船承運之六成交怡和、太古、旗昌三家分運,運費水腳每百斤2錢,并保有兵險,若大沽口被法軍封鎖則允許停運。(陳旭麓等編:《盛宣懷檔案資料·輪船招商局》上海人民出版社,2016年,141-143頁)

招商局運漕往來文件

這一合同開洋商運漕的先例,其水腳雖仍較清朝給予招商局的低5分,但已頗令英美商人滿意。招商局的唐廷樞再三邀請袁天錫和江浙糧道商談,在決定承運商和協商定價方面出力頗多,這其中很難說沒有個人利益的考慮。此時恰逢上海金融風潮影響,唐廷樞之個人資產因此大幅縮水,陷入債務危機。而招商局內部又正發生激烈的權力斗爭,盛宣懷與馬建忠要求唐廷樞立刻歸還挪用局款,以此排擠唐氏。唐廷樞極力促成的洋商運漕合同,令怡和洋行獲利巨大,裝運的漕糧達總數之六成。而怡和洋行的總買辦,正是唐廷樞之兄唐廷桂。通過代運合同,唐氏兄弟不僅獲得了較往年更多的漕運份額,更使運漕盈利繞開正在被清查的招商局賬目。這當然是盛宣懷不愿意見到的。在唐廷樞四處籌款、促成合同之時,恰逢中法簽訂《簡明條約》暫時停戰,盛宣懷乘機提出終止合同,將漕糧交還沙船承運,致使包運合同一時被擱置。而此時唐廷樞雖四方籌措,仍難交還局款,同時他另有辦理開平礦務局之職,經過一番權衡,唐氏最終選擇保留礦務局的股份,交出所有的招商局股份以抵債。至此,招商局基本落入馬、盛二人手中。不過,盡管盛宣懷此后一度支持洋商運漕,但他在中法停戰時要求終止合同,不僅僅是打壓唐廷樞的行為,也是意識到洋商代運對于沙船利益的損害。從后續發展看,此事確為次年的戰時漕運帶來極大的紛爭。

1884年6月,中法談判破裂,雙方重啟戰端。招商局憑借輪船航線帶來的情報網絡,預測到戰場將轉移到中國的東南沿海地區。閏五月間,商局股東即通信稱:“昨午‘海晏’由臺灣回來,眼見洋面法艦游行不定,閩洋法艦集泊”。招商局預料到戰爭爆發迫在眉睫,局勢較上半年更為危急。一旦面對本土戰事,商局若僅憑尚未定論的代運合同以自保,恐怕力有不逮,商董們遂開始尋求更為有效的自保對策。在確認中法短期不會議和后,馬建忠當即提出請洋人另設賬房、旗昌代理和怡和洋行代理三種方法。所謂“代理”,實為出售招商局,寄于洋商名下,約定到期贖回,這是國際航運業常用的戰時保護措施。對以上三種方案,招商局的管理層經討論后認為,交洋人另設賬房無法解決經營問題。若是交由洋商代理,交給勢大的怡和公司,雖然經營更善,但有被吞并的風險。而招商局與美國的旗昌洋行此前已有收購合作,由其經理較為“名正言順”,被旗昌吞并的可能性也更小。(《盛宣懷檔案資料·輪船招商局》,152頁)因此,招商局的管理者集體決定將公司售予旗昌。

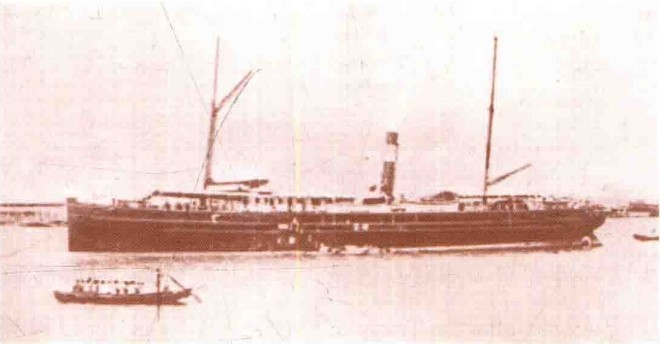

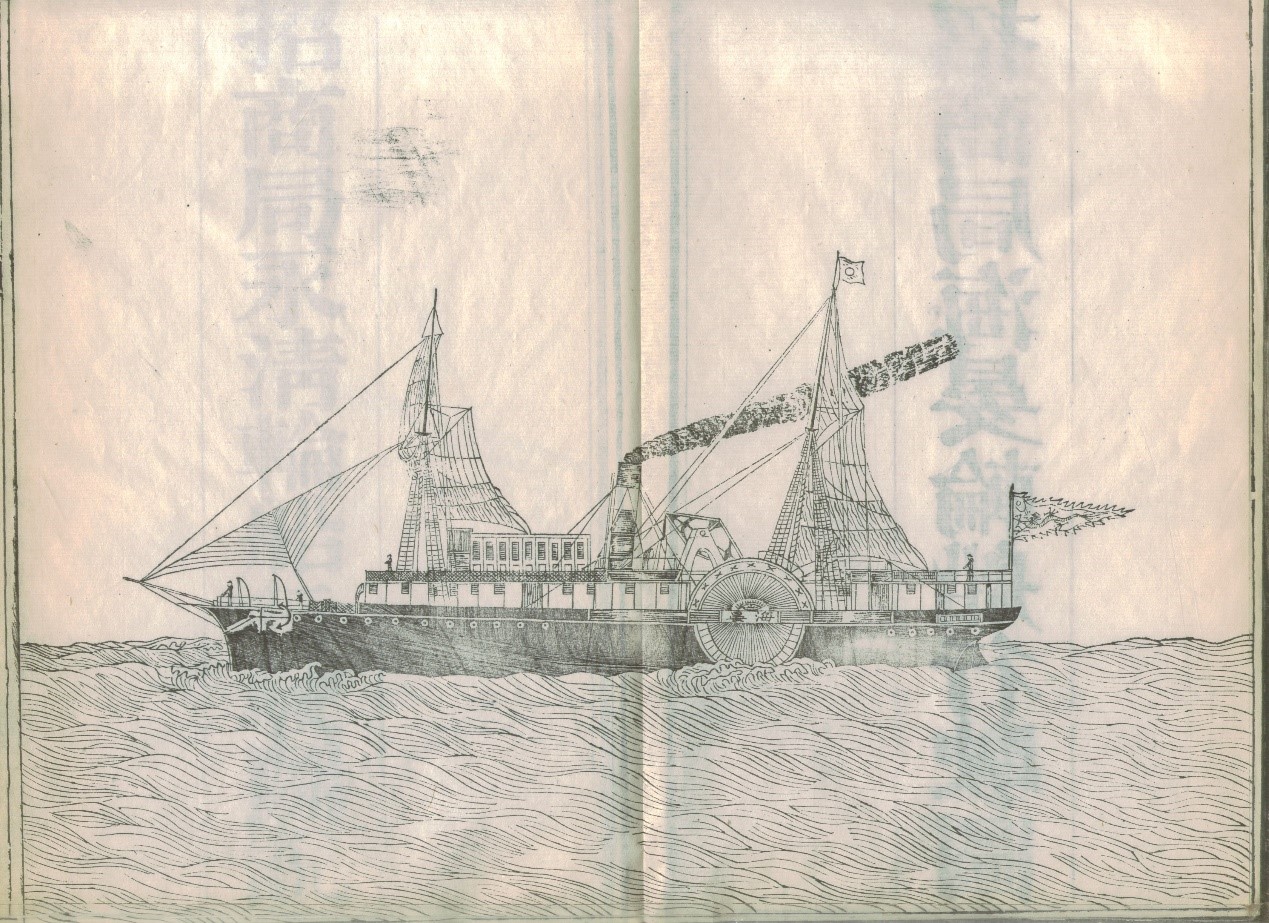

“海晏”號,招商局輪船,1877年收購自旗昌洋行,中法戰爭期間曾突破法軍封鎖,護送劉銘傳赴臺上任。(《招商局船譜》,27頁)

“海晏”號航行圖(光緒《重訂江蘇海運全案》)

但出售招商局還需得到公司最主要的庇護者李鴻章的首肯。此事由李氏的心腹幕僚馬建忠向他提出。馬氏以“美律簡易”、戰時換旗乃國際慣例為由,向李鴻章說明出售商局的種種益處。李鴻章當即同意,但隨后又表示猶豫,要求馬建忠等唐廷樞到滬談判。而旗昌洋行方面則主動出價525萬兩收購招商局,并許諾將來可按原價收回產業,但要求招商局3天內給予明確答復。馬建忠自然不愿意唐廷樞重新插手局務。面對旗昌給出的優渥條件和美國公使的斡旋,他選擇違抗李鴻章的指示,一力擔保出售招商局一事,未待唐氏到滬,就于7月31日代表招商局與旗昌簽約。此時距法軍進攻基隆還剩4天,距馬江海戰還剩23天。直到法軍圍困福州船政局、招商局出售半個月后,清廷因招商局股東抗議才知曉此事,但此時早已事成定局。

招商局在1884年的這些活動,是其經營者應對戰爭風險采取的自保行為。從洋商代運合同到售產換旗,既是對戰爭態勢升級的反應,也是公司內部權力斗爭的結果。但無論是唐廷樞促成的洋商運漕合同還是馬建忠主持的售產易旗,其核心目的都是在戰爭中保障公司的商業利益,并無過多考慮官方最擔憂的漕運安全問題,也就是說,洋商代運與售產換旗都是商業行為。同時,招商局還試圖借此轉嫁因漕運“官督商辦”等官家屬性帶來的風險,有意識地將漕糧掩飾為商米,行事極為低調。(《盛宣懷檔案資料·輪船招商局》 ,178頁)但是,因股東抗議,這些秘密安排被公之于眾。面對中樞隨之而來的責難,李鴻章被迫出面擔保洋商運漕的可靠性。這使得次年招商局因洋商的違約,陷入極為尷尬的處境。

洋商包運成為清朝官方應對戰時漕運的策略

1884年8月23日,法軍進攻福州船政局,致使福建水師全軍覆沒,是為“馬江海戰”。在此沉重打擊下,清朝朝野震動,被迫對法“宣戰”。鑒于戰事危急和海防主力喪失,在事官員必須更慎重地考慮漕運問題。負責京師倉儲的倉場侍郎興廉、游百川上折提出一份當年漕運的應急方案,要求江浙海運漕糧提前趕辦,并分撥部分漕糧由運河運輸,以此規避海運風險。(光緒十年七月二十日興廉等折,軍機處檔,檔案號:128905)這份奏折引起了清廷的重視,當即被下發給江浙督撫議復。

浙江巡撫劉秉璋極為反對倉場提出的分撥河運意見。在上折回復中,劉秉璋痛陳自己親眼目睹的運河淤塞難行情形,進而提議,招商局既已售予旗昌,漕糧可隨之交由旗昌代運,如果實在無法海運,就將漕糧改折征銀。兩江總督曾國荃認為應該“責成沙船紳董雇洋輪代運”,即官方不直接和洋商接觸,由沙船商自行與洋商協定漕糧的數額與水腳運費,官方可借此回避漕糧數額分配問題,沙船商人也可以從中賺取差價,藉資生計。李鴻章的觀點與曾氏相近,他主張由船商出面雇傭洋輪運漕,一切具體事項皆由招商局負責經手。李鴻章、曾國荃都顧慮官方雇傭洋輪運漕的先例一開,事后會被怡和、太古公司援為常例,這會使洋商奪取中國商人獨享的運漕權利。(光緒十年十月二十九日戶部折,總理各國事務衙門清檔,檔號:01-20-038-10-004)

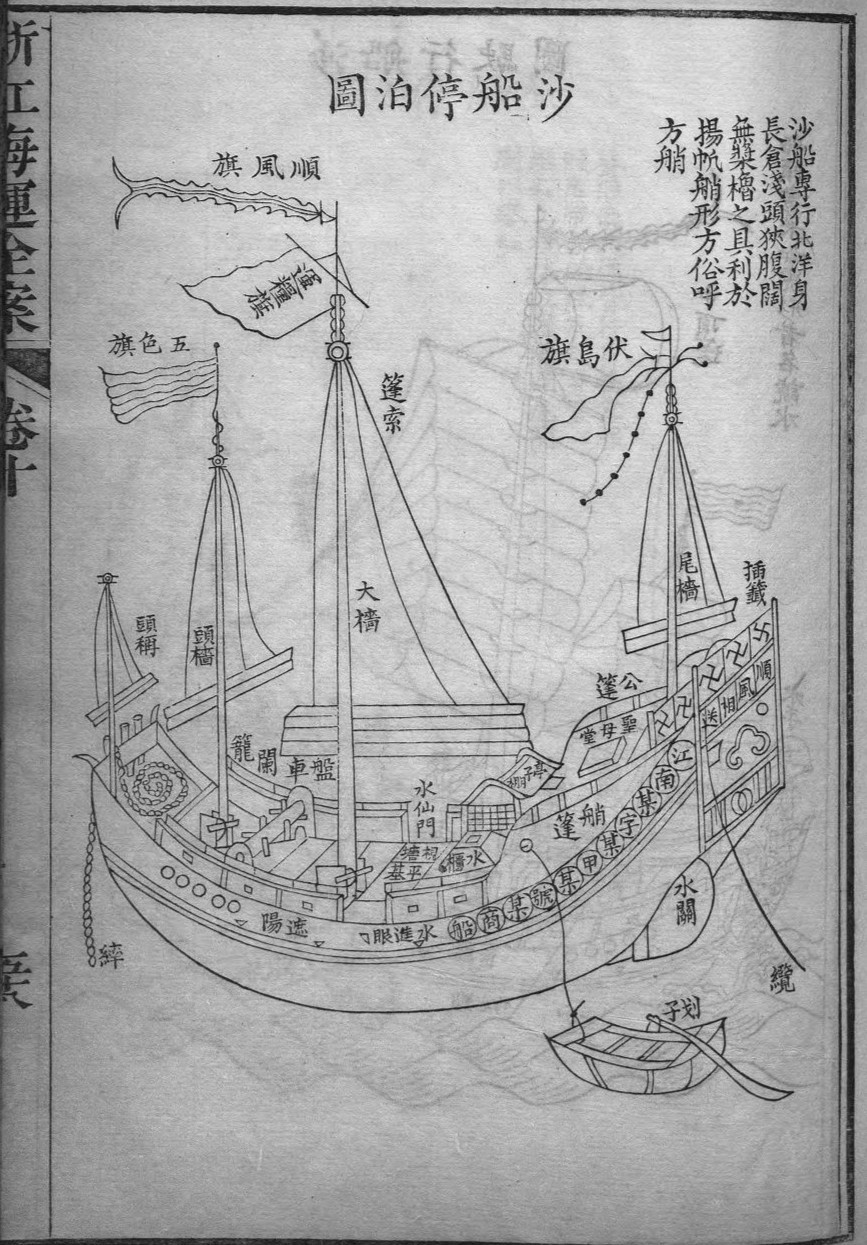

清代沙船(浙江海運全案·卷十,58頁)

上述提議表明,戶部提出的河運方案不被督撫支持。戰時將漕糧交由外商運輸,是相關官員們的共識。同時,戶部也對洋商運漕省費的優點頗為心動,最終決定采用曾國荃提出的“沙船紳董雇洋輪代運”方法,要求江浙兩省負責漕米購運事宜的糧道赴上海面議漕運的具體事宜。聽聞此訊,因招商局已換美旗成為“洋商”,盛宣懷有意借李鴻章之勢,趁機吞下裝運全漕的利益。怡和、太古方面自然也不愿錯失良機,再次差遣手下的買辦聯絡江浙糧道。買辦們主動降低水腳,并向糧道許諾會為漕糧購買保險,以此爭取更多漕糧配額。戶部此時正為籌軍餉焦頭爛額,出于“能減一分之運價,籍濟一分之餉需”的考慮,極力壓低運費。由于鐵質輪船運輸的成本與損耗都比木質沙船低,戶部強硬地要求招商局進一步削減水腳中的修船津貼,使得招商局吞并漕額之舉無法順利開展。最終,各方商討決定,光緒十年份(1884)的漕糧之四成交旗昌洋行(招商局)裝運,原為沙寧船所載之六成交怡和、太古洋行裝運。

洋輪運漕和售產換旗,起初只是輪船招商局的自保之策,此時幾乎原封不動成為了清廷的戰時運漕方案。督撫在意的是洋輪運漕省事省費,無需分兵護漕。戶部關注節約正帑開支,輕信了江浙糧道所謂洋商運漕“立有合同”、“確有把握”的說辭。雙方都選擇忽視包運協議中風險與收益的不對等。盛宣懷起初有意改動洋商包運之約,但這份由唐廷樞促成的合同,卻在督撫的支持、李鴻章的保證下得以維持。在洋商運漕事件中損失最大的沙船商人,被更強勢的招商局和洋商撇開,在協商時幾乎沒有發言權,自然對此極為憤恨不滿。三方間的矛盾隨著時間推移持續發酵。

漕糧海運受阻與沙寧船商抗議

1884年下半年法軍在東南沿海的進攻,雖給清朝造成了一定損失,但未取得決定性的勝利。限于內外形勢和軍事力量不足,法國無力將戰爭擴大到華北,且需集中兵力封鎖臺灣。經過慎重討論,法國海軍司令孤拔于1885年2月26日宣布派兵船在吳淞口附近海域搜查,通知各國商船禁止運輸漕米、兵械,開始實行“大米禁運”政策。

就海防而言,清方最忌憚第二次鴉片戰爭的重演。在該次戰爭中,英法聯軍封鎖渤海灣,從大沽登陸進攻北京。中法戰爭時,清朝對漕運的籌劃,亦基于這一擔憂。招商局方面原本計劃將漕糧由輪船海運煙臺,此后“無事則河開北駛,有事則上棧煙臺,酌量陸運”。封鎖吳淞口而非大沽實出乎清方意料,這一方案遂無從進行。對此,清朝希望他國出面調停以解決漕運困境。洋商包運方案的本質就是將他國利益牽涉其中,令法國投鼠忌器。在得知法軍禁運漕米后,清方立刻開展外交活動,希望怡和、太古所屬的英國和旗昌洋行背后的美國抵制法軍的行動。

英國首先對法方表示強烈反對。但此時英俄在阿富汗的戰爭一觸即發,英法在埃及的戰爭剛于1883年結束,英國所處的國際局勢并不樂觀。因此,盡管在口頭上嚴詞抗議,英國始終沒有采取任何實際行動。而美國在漕運上的利益其實并不大,也未有實際舉措。招商局與旗昌的售產合同規定,在收回局產時,原招商局輪船所獲盈余仍歸商局所有。且旗昌洋行也并未因承運漕糧獲得應有的減稅待遇。在拖延數日后,美國公使向清方表態,美方承認糧食禁運是國際法給予法國的戰時權利,美國不能插手此事。于是清朝借“洋商代運”引起第三國介入漕運的設想就此落空。

在選擇洋商包運方案后,清朝官方事實上放棄了通過自身力量(例如軍艦護漕、運河運漕)解決漕運的嘗試。在船商方面,則有兩種截然不同的態度。自簽訂包運合同后,每逢法軍騷擾沿海,英美船商就拖延時日拒絕起運。在1884年底,英國領事還對運漕協議提出補充,規定漕糧所保的兵險,只賠償運輸途中因戰事造成的損失,若未裝船就有戰事,則可以停運。此時面對法方的禁令,洋商自然再次停止裝載漕米。

自輪船航運業興起,沙船的生意江河日下,船商極其依賴運漕利益。此時英美輪船商人即使不運漕仍可照常營業,而沙船商人卻因無漕可運困窘異常。法軍兵力有限,對長江口的封鎖其實并不徹底,中國的民船多有利用霧天成功偷渡出長江口的事例。沙船商曾“因撫恤之款已絕望,故不顧死活,硬裝廿萬”之舉,大有迫于生計,愿意鋌而走險、偷渡運漕之勢。但洋商已將漕糧收存入棧,放任糧食霉變,并借機向州縣收取存棧之費。欲運而無漕可運的沙船商見狀自然更加憤怒。

法界輪船招商局碼頭(《申江勝景圖》,1884年)

沙船商的憤怒不僅針對洋商,亦指向招商局。在唐廷樞管理時期,唐氏先有促成江浙糧道和洋商買辦簽訂包運合同之舉,后又有“沙船裝運不及則招商局幫裝”的言論泄露,擴張意圖昭然若揭,已經引起了沙船商的仇視。在接管招商局初期,盛宣懷又聽從了負責漕運的會辦謝家福的建議,成功借助沙船商對洋商的仇視,說服部分沙船船商,將沙船的漕額交由招商局承運,約定所得利益四六分成。但因戶部壓低招商局水腳,使此舉無利可圖,故而未能進行。招商局既失去了擺脫與沙船、洋商糾紛的機會,又未如愿擴大利益,反而因出賣沙船商人的利益和售產自保成為眾矢之的。實際上,自招商局易旗以來,一直有御史上奏要求處死馬建忠和盛宣懷等人,沙船商也聲稱要將搶奪其生意之人丟進黃浦江,盛宣懷迫切希望廢止合同以應對各方詰難。但在戶部確定當年由洋商運漕后,招商局和盛宣懷已經騎虎難下。

在法軍禁米一個月后,運漕顯然無望,盛宣懷遂致信李鴻章,希望總理衙門出面撤銷合同,甚至代擬了奏折。但李鴻章以北洋不宜越俎代庖干涉江浙之事為由,拒絕出面毀約。時至4月,中法開始談判,沙船商采取了更激烈的行動。一部分沙船商直接向李鴻章上書,請求撫恤和歸還沙船漕額;又有部分船商組織人員進京,直接向戶部和倉場控訴洋商和招商局,指責招商局與洋商所訂的合同臨險不保,是為圖私利耽誤漕運。聽聞沙船商進京的消息,自知難逃其咎的盛宣懷,不得不繞過李鴻章,再次向戶部尚書閻敬銘上書,希望由戶部出面廢止洋商包運合同,并各處托人進行阻攔沙船商人。當然,這些行動終究于事無補。

沙船商的京控將漕運的糾紛公諸于朝堂,洋商代運的失敗再無法遮掩。總理衙門終于出面提出銷廢洋商運漕合同,并要求北洋、江浙從中調停。李鴻章一邊登報安撫沙船商,一邊提醒盛宣懷,此事可能給其帶來牢獄之災。面對銷廢合同的要求,怡和、太古有恃無恐,表現得極為傲慢。買辦袁天錫聲稱“太(古)雖不運,腳仍全要,我做生意,糧道有合同在,不怕沙”。即使李鴻章遣人調解,亦無進展,英商堅決不肯廢除合同。拖至4月底,中法雙方正式議和,此時漕糧霉變已經非常嚴重,中樞要求漕糧即刻起運。廢合同的爭執尚未有結果,只能照合同辦理。當年江浙漕糧最終由旗昌(招商局)承運43.3萬石,怡和、太古共運57.8萬石,沙寧船運31.4萬石。

善后討論與招商局的改組

戰爭期間,天庾正供遭法方攔截,清廷顏面無光,李鴻章、商局諸董備受攻訐。中法議和后,清廷要求臣工討論如何善后整頓,建設海防,漕糧海運作為海防問題的一部分,在會議中多有涉及。

海防會議中提出的漕運改革設想,大致可分為三類:漕糧改折并于京畿興辦屯田、恢復河運、修建鐵路運糧。這三個設想反映了清朝官員對漕運問題的共同認識:海防難以倚仗,內地運漕更為可靠。清朝對漕運的判斷一定程度上是戰爭局勢的投影:中法戰爭中,清軍在海戰中一敗涂地,但陸戰互有勝負,故清朝對內地運輸較有信心。由此,清朝在戰后采取了更保守、向內地收縮的漕運政策。清廷一方面下令逐年增加河運漕糧的額數,另一方面需要加強對海運的管理,最直接的對象就是輪船招商局。

長久以來,在漕糧海運問題上,除海防安全外,中樞的另一大顧慮是“商辦”帶來的不可靠性。從嘉慶朝首次討論雇商海運開始,清朝統治者一直因海運不受官方控制而深感不安。尤其是對商辦時效性、價格、船只雇募之不確定性的憂慮。不幸的是,中法戰爭期間,這些弊端全部暴露,清朝上下由此意識到商業合同的不可靠。當日的報刊輿論尖銳地指出,英美方面只需遵守合同中對其有利的條款,中國卻因顧慮開罪諸國而不敢索賠。這樣的批評矛頭多指向招商局,指責招商局受國家之惠甚多,卻只圖私利,以“私情”出售局產導致1884年的漕運亂象,認為應將漕糧交由官船運輸。(《論商輪承運漕米事》,《字林滬報》光緒十一年正月十四日,第1版)

客觀地說,售產換旗,保兵險以規避戰爭風險,是合乎國際慣例的應對方法。但英國公使出面修改條款,使洋商不履約也無需賠償,是清朝作為弱國的無奈,并非招商局的責任。但是,在戰爭期間先后管理商局的唐廷樞和盛宣懷,均是一面試圖減弱招商局的官方屬性,同時又為自身利益或公司利潤覬覦漕運權利。漕運供給京師的特殊性質,使它既是一項紅利,也是一項重要的政治任務。招商局經營者的兩個目的顯然難以同時達成,又因借助官勢逐利,同時開罪官商二方。尤其是沙船商董向朝廷直接抗議,更是制造了社會問題,加劇了中樞對商局及盛宣懷的不信任。

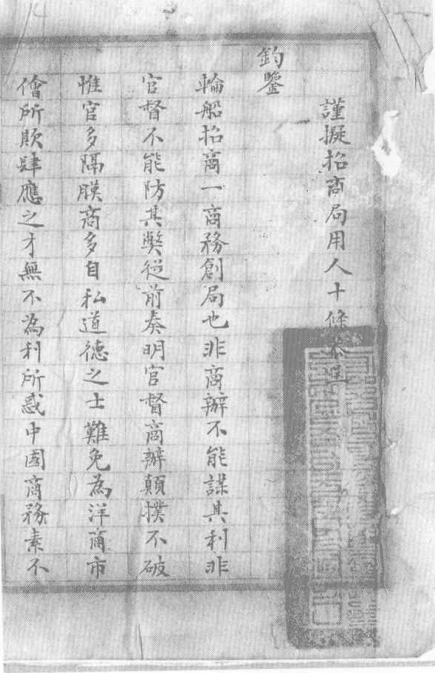

但戰時暴露出的種種問題,也讓盛宣懷意識到中樞有必要加強對招商局的控制,這成為他的機會。在沙寧船商京控后,盛宣懷多次給李鴻章去信,表示商局事務愿意完全聽從北洋大臣的安排,聲稱“職道在滬,無論何人會辦,總可用其長而化其短”,同意完全交出人事任命權。同時,秘密出售局產的行為也招致了商業資本的不信任。股東、經理者無法行使其權力和義務,對招商局大失所望,這也迫使商局管理者尋求官方庇護。1885年,盛宣懷改組招商局,頒布“用人十條”,取消了此前招商局內部事務由眾商會議的條款,規定招商局督辦由北洋大臣專派,大權獨攬,其下的人事任命、重大公事,皆需向北洋大臣請示。至此,招商局完全確立了官督商辦體制。

(招商局用人十條原件,《招商局畫史》,22頁)

盛宣懷主動放棄招商局經營自主權,用“借官以凌商”的章程改組招商局,是在同時失去官商信任的處境下,坐穩商局督辦位置的唯一辦法。更重要的原因是洋務事業也因中法戰爭的失敗而受挫,清廷在善后討論中,一方面同意繼續開展洋務事業,但在認識和實踐中顯得較為保守,海防如是,漕運亦如是。此后,招商局收到的官方資助日益減少,其經營在盛宣懷的管理下進入了所謂的“斂”字訣時期,商業擴張停滯,官僚化趨勢顯著加強。

在招商局的研究中,劉廣京先生等前輩學者多強調晚清中國金融業和工商業的脆弱性,認為是1883年上海金融風潮,導致以唐廷樞和徐潤為代表的商人失去承辦能力,才使一心為官的盛宣懷得以在招商局建立官僚化制度。但從對局產和漕運業務的處理看來,盛宣懷與唐廷樞一樣試圖減弱商局的官家屬性和進行商業擴張。筆者認為,唐氏和盛氏部分觀點的對立,其實質是經營權的爭奪。盛宣懷改組招商局,有內外交困之形勢所迫的成分。改組后的招商局,經營日益官僚化,不僅是盛宣懷經營理念的結果,更是官方政策所致。1885年以后,輪船招商局經營的轉變,固有盛宣懷的個人原因,更是由于在中法戰爭的漕運危機之后,清朝需要一個盛宣懷式的官僚管理者。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司