- +1

當年的《甄嬛傳》,爭議、吐槽一點也不少

當年的《甄嬛傳》,爭議、吐槽一點也不少 原創 春梅狐貍 美麗也是技術活

網上都在刷《甄嬛傳》十周年,我還是有點恍惚的。畢竟當時它播出的時候,其實爭議挺大。

它播出的那一年,也正好是《康熙王朝》播出十周年。觀眾已經換了一代。于是,當時作為歷史正劇宣傳的《甄嬛傳》一邊令新一代觀眾感到驚奇,在彼時還很紅火的貼吧開貼解讀服飾;另一邊也遭受了很猛烈的吐槽,在彼時熱度仍存的博客上指出它的謬誤。

沒想到,又是一個十年過去了。古裝劇產出質量每況愈下,觀眾反而開始贊揚《甄嬛傳》。

圖片來源:豆瓣

2011年是清宮戲的“大年”,同年播出的還有《新還珠格格》《宮鎖心玉》《步步驚心》等,都算得上話題之作。但很顯然,除了最后一個,其他在服化道上完全不能與之一戰。

當時的媒體文章就說“《甄嬛傳》是四部劇中服裝最為周正的。規制基本合乎歷史、并且體現了獨具匠心的設計性。”這恐怕也是十年來《甄嬛傳》給觀眾們留下的印象。

但是果真如此的話,當時的吐槽聲浪也就不會此起彼伏了。所以我們就以《甄嬛傳》為例,回顧一下清宮劇最容易在服裝造型上犯下的歷史錯誤。

《甄嬛傳》里震驚我半個世紀的一幕是甄嬛回宮,她穿著漢人命婦的“鳳冠霞帔”就站在了滿清皇帝身邊。如此驚人的BUG,足以破除任何關于《甄嬛傳》服飾合乎歷史的夸贊。

圖片來源:《后宮·甄嬛傳》

所有清宮劇的服裝設計都需要面對但都處理不好的,便是清朝服飾的民族問題。因為它不僅僅是一個漢人穿漢服、滿人穿滿服的簡單運算,而要涉及到清朝統治的獨特性。

清代有八旗制度。“八旗”雖然以滿人為主,但它本身不是一個民族屬性,所以八旗之內依然還會有漢軍八旗、蒙古八旗等。八旗以外的普通人,則屬于民人。這更像是一種社會制度身份,而非民族身份。老北京有一句俗語就叫做“不分滿漢,但問旗民”;而那些關于“滿漢不通婚”的傳言,實際上說的是“旗民不通婚”。

在古代社會,男性較多參與社會活動,所以他們的服飾更趨同。清朝男性從著裝和發型上基本看不出真正的民族屬性,除非他披發入山。

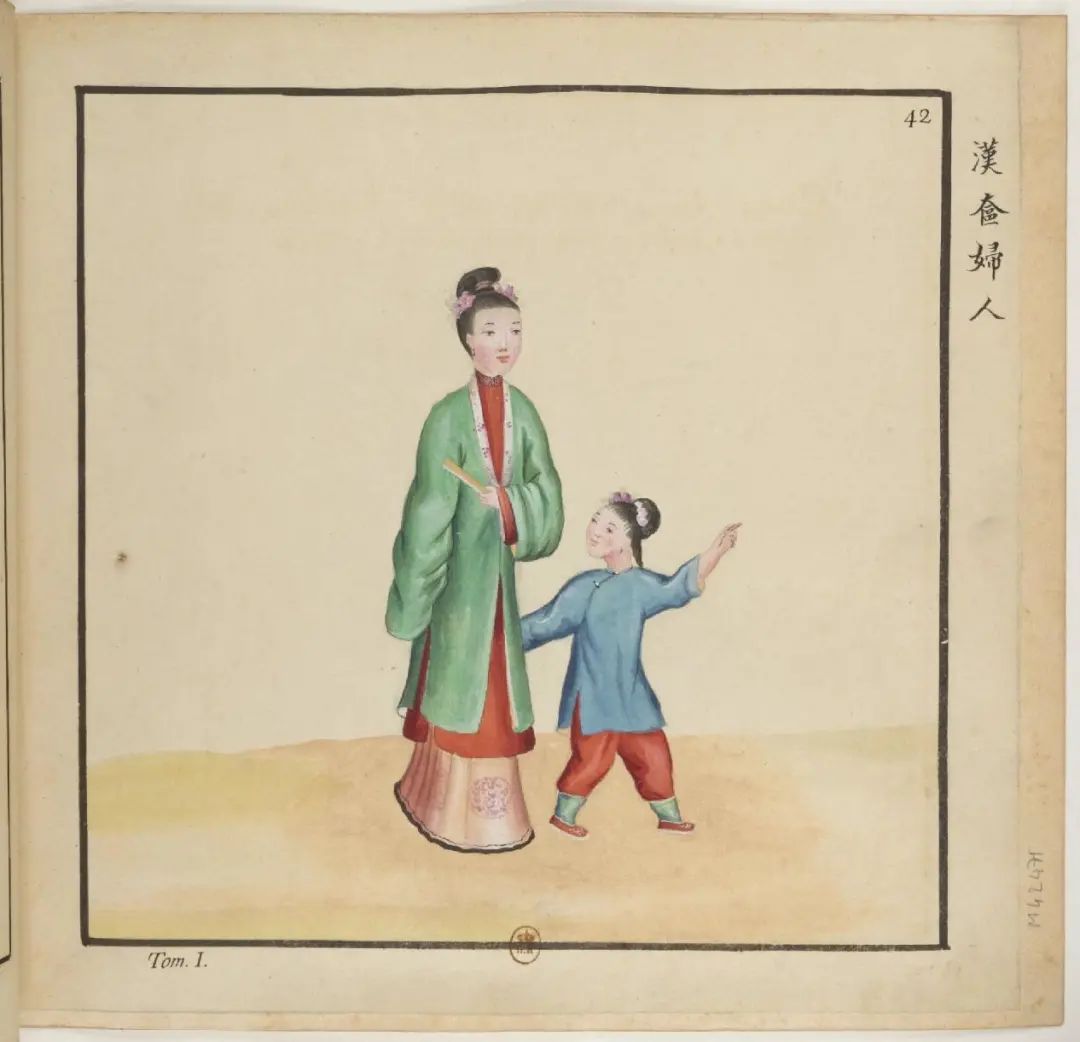

但是女性就不一樣了。滿洲女性和漢人女子在服飾上的區別十分巨大。漢女基本都穿裙,但滿女則幾乎不穿裙子;漢女兩截穿衣,即上衣下裙/褲的組合,滿女則像男子一樣穿袍;漢女分綹梳髻,滿女梳辮包頭等等。從這幾點上就可以看出,清宮劇處理得十分模糊。

《清國京城市景風俗圖》,18世紀

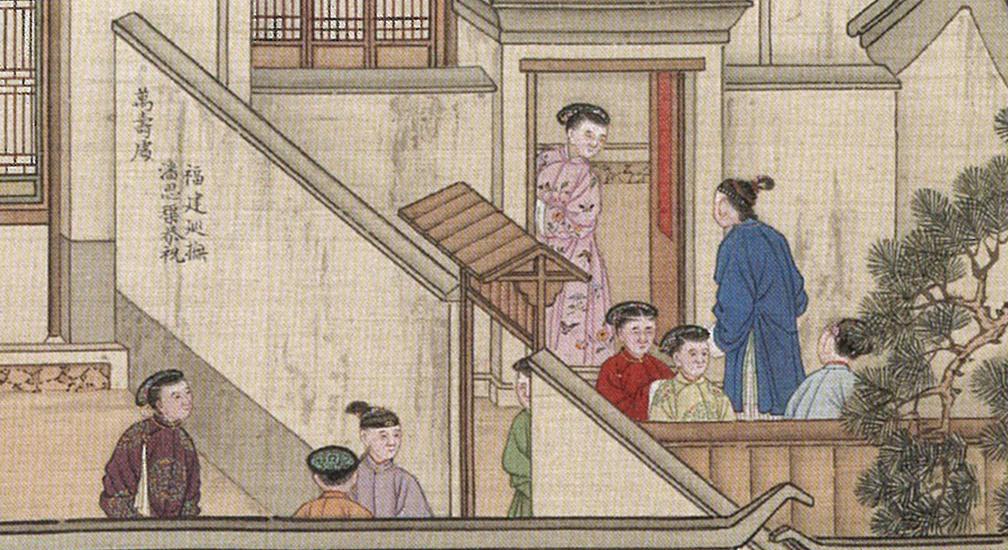

乾隆崇慶太后《萬壽圖》

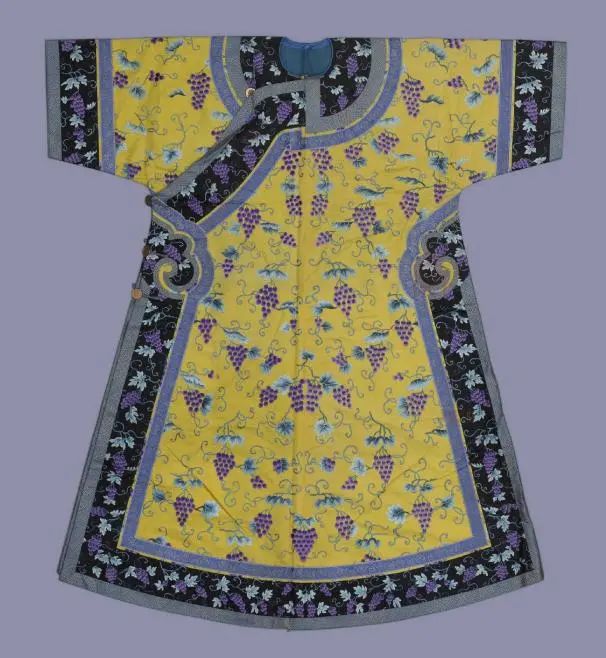

清代規定的女性禮服、吉服等,則是以滿洲服飾為基礎,所以還有旗女執行。民人家眷若有誥命之類,依然會穿從明代延續下來的服飾。只是明朝已亡,那套“鳳冠霞帔”的服飾也改變了許多,發展出獨屬于清代的特色,從明代的帶狀變成了清代綴著補子的背心狀。

清代霞帔

這是一種帶著獨特民族心理印記的禮服,卻被《甄嬛傳》套在了一個清宮后妃的身上。這個跟頭摔得實在是太大了。

同治時期 漢人官員與命婦裝扮照片

孝圣憲皇后像

清代的官方服制以滿洲服飾為基礎;但在入關之前,滿人并沒有成體系的服制。所以,清代服制是在統治過程中逐漸修訂的,直到乾隆時期才完善定型。

大家注意到這個時間點了嗎?《甄嬛傳》設定的故事背景是雍正時期,《步步驚心》的故事背景是康雍時期,此時的清代服飾距離我們熟悉的形象都還很遠。

清代前期,除了一些禮服、吉服,旗人女裝的服飾、簪戴都極為素凈簡潔。這點就十分不符合觀眾的期待。很多人喜歡《甄嬛傳》的服飾,是因為繁復夸張的裝飾與激烈的后宮女性爭斗相互映襯。實際上,不論服飾還是宮斗,真實的歷史都“無趣”很多。

清代前期旗人畫像

圖片來源:《后宮·甄嬛傳》

我們目前熟悉的“清宮形象”并非來自這些時期,而是要遲到晚清甚至民國才出現。

被譽為“清朝最美格格”的王敏彤甚至就生在民國時期,根本就沒在清朝生活過一天。

王敏彤(左)與孟小冬(右)

清宮戲更為熱衷的康雍乾時期,恰恰沒有清宮劇服裝造型的所有必備要素,如高聳的大拉翅,腦后盤出的燕尾,精巧的立領與領巾,兩側開衩的氅衣等等。這其中絕大部分甚至連雛形都未發展出來,可見“脫節”的程度之高。奠定我們熟悉的清宮形象的時間是晚清,而那卻是清宮劇最不常觸及的時期。

1920年代,吳法鼎油畫,旗裝婦女像

《甄嬛傳》里最典型的后妃日常形象,幾乎都是虛構或錯拼的,盤辮素袍才是歷史原貌。

雖然旗女穿長袍,但并不意味著她們不在乎走光的問題。劇中后妃們穿著旗袍一般兩側開衩的“氅衣”,還在走動時露出褲子,是極不合理的。且不說氅衣在康雍乾時期還沒出現,即便是有了它的時期,也會在里面穿著“襯衣”,一種不開衩的裹身長袍。

嘉慶時期襯衣

光緒時期的襯衣(左)與氅衣(右)

《步步驚心》里為了解決走光問題,甚至讓若曦穿了裙子。看似解決了一個問題,卻產生了另外的錯誤。《延禧攻略》里甚至在圖案上參考襯衣文物,卻在最終制作上開衩做成了氅衣。這些都暴露了清宮劇制作對服飾的了解流于表面。

莽鵠立《執扇就座仕女圖》

難得穿了襯衣的《如懿傳》

我看過最令人頭疼的解讀是從大拉翅的大小、形狀、配飾來區分身份等級。這顯然是一個現代人才能生出來的腦洞。

因為大拉翅屬于“便服”,也就是日常服飾。誰會在日常服飾里如此嚴格地區分身份等級呢?包括前面提到的襯衣、氅衣,都屬于便服,特點就是款式多樣,順應潮流。

我們所談論的服制對應等級,一般指的都是禮服。但古代宮廷比影視劇更加復雜,禮服也可以區分出許多種類。不同的日子、不同的場合都要穿不同的服飾,有時候一天之內還要更換。

圖片來源:《后宮·甄嬛傳》

被強行解讀的頭部造型里,其實也不全部都是大拉翅,還有鈿子,一種由滿人盤辮包頭演變而來的、類似冠帽的飾物。鈿子看起來更華麗,所以在《甄嬛傳》很多鏡頭里常常是身份較高者戴。加上清宮劇大多改變了大拉翅和鈿子的造型,使得外觀也比較難區分,也難怪劇粉混為一談。

事實上,大拉翅配便服,而鈿子搭配的則是正式一些服裝,如吉服;也不應該混搭。

同治時期 戴鈿子穿吉服的旗人新娘

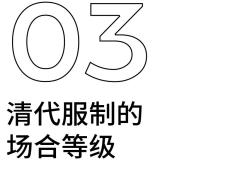

按照清代的服制,最為隆重的服飾是禮服,也就是清宮劇里皇帝最常穿著的朝服,但卻是皇帝真實生活里極少會動用到的服飾。

雍正帝朝服像

甄嬛回宮時,皇帝所穿的便是朝服,但似乎少戴了披領。披領這東西也屬于清宮劇的重災區,因為它看起來十分威風,于是官員們出場總是少不了戴著,身上穿的卻只是吉服袍之類。

吉服一般是在慶典、節日、祭祀上穿,使用頻率會高出許多;它裝飾華美又端莊尊貴,能得到不少影視劇設計師的偏愛。

雍正帝吉服像

但是禮服和吉服使用的場合是不同的,各自有自己的套系搭配,是不可以混搭的。在《甄嬛傳》里,女子穿吉服袍搭配便服大拉翅,男子穿吉服袍搭配禮服披領,都屬于混搭錯誤。回宮這幕,皇后穿吉服而皇帝穿禮服,也屬于混搭錯誤。

圖片來源:《后宮·甄嬛傳》

至于服裝本身的一些細節錯誤,如朝服的大襟做成了吉服的樣式,相比之下都像個無關緊要的小問題了。

清代服制里有個很特別的“行服”,是從滿洲騎射習俗而來。行服袍有一個特別顯眼的特征,便是它的一邊下擺短了一截,用扣子與內襟連接,所以它也有另一個名字叫做“缺襟袍”。

既然叫做行服,自然是出行狩獵才穿。但在《甄嬛傳》里,雍正帝似乎把它當作了日常服飾,還是黃色的,從場合到用色都十分離奇。

影視戲曲讓皇帝天天穿黃色以顯示他的帝王身份,已經是積重難返了。因為從演繹的角度,需要用穿戴傳達給觀眾“他是一個皇帝”的信號;但事實上,真皇帝無須證明啊。

這個和大家過分解讀服裝造型是一樣的。后宮身份高低,何須靠配飾在日常生活里耀武揚威呢?皇帝們平時穿的也還是比較樸素的。

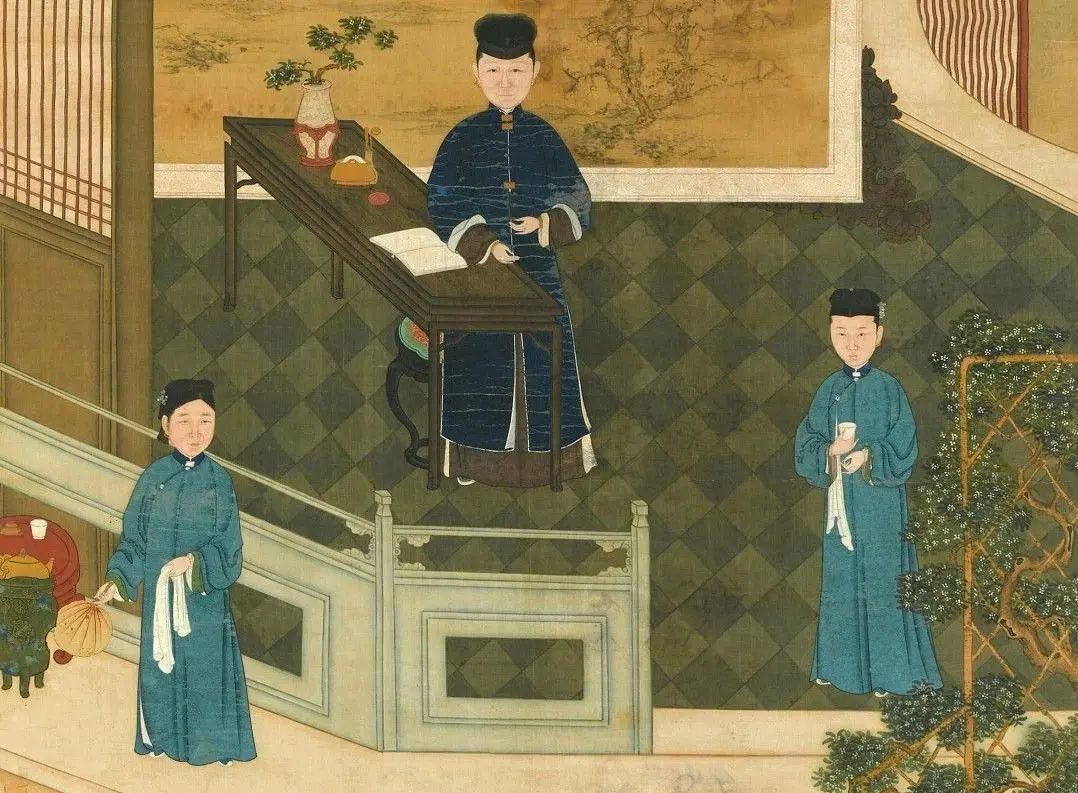

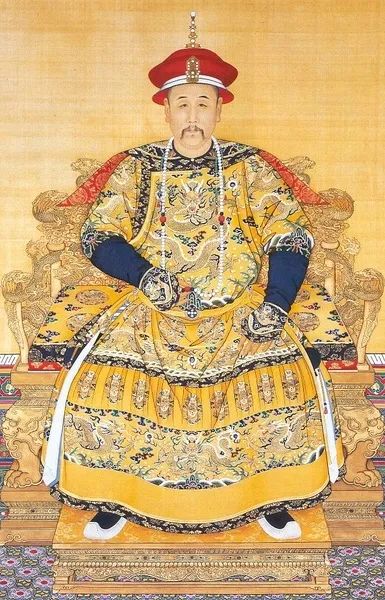

胤禛讀書像

如果看得多,你還會發現清朝更偏愛藍色,而不是天天端著黃色。

康熙讀書像

《甄嬛傳》的問題是清宮劇都有的問題,甚至是古裝劇的通病。雖然“歲月濾鏡”和“同行襯托”會讓我們對老劇生出更多偏愛,但情感上的傾向與考據上的正誤還是要分開。尤其《甄嬛傳》當年作為歷史正劇宣傳的部分可能造成誤導,引發過當時很多的吐槽。

有的劇粉可能會說會說:小說本來就是架空的,改成這樣已經很不錯了,不需要如此吹毛求疵吧?

有時候,了解得多一些,并不會讓事情變得更呆板,反而會更多彩。比如,清代前期服制不完善,其實也意味著一切皆有可能。而且雍正帝可是cosplay達人,他的后宮服飾雖然不及晚清繁復華麗,但也沒有晚清死板。

雍正帝洋裝像

在一些行樂圖里也可以看到后宮女子分別穿著旗裝與漢裝的形象。

胤禛朗吟閣讀書像

這些若能加入其中,想必會更有樂趣,也更能凸顯雍正帝的喜好,給角色塑造加分。

本文部分影視劇圖片版權歸制作方所有。本文僅做知識分享用途。如有侵權,請聯系刪除。

本文來自果殼,未經授權不得轉載

如有需要請聯系ao.chai@guokr.com

原標題:《當年的《甄嬛傳》,爭議、吐槽一點也不少》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司