- +1

金庸狀告江南,吃瓜群眾爭論“同人小說算不算侵權?”

近日,香港作家金庸(本名查良鏞)將暢銷書作家江南(本名楊治)告上法院,指控后者的《此間的少年》侵犯了自己著作權。金庸要求停止出版、發行《此間的少年》,并賠償經濟損失人民幣500萬元以及維權費用人民幣20萬元。

這是繼2005年,莊羽訴郭敬明小說《夢里花落知多少》抄襲《圈里圈外》;2014年,瓊瑤訴于正電視劇《宮鎖連城》抄襲《梅花烙》之后又一樁全民討論侵權案件。但這次與前兩次以抄襲為聚焦點不同,這次引發公眾爭論的點在于“同人算不算侵權”。

2000年,23歲的江南在美讀博期間于清韻書院網站上開始連載《此間的少年》,幾經修改最后在2002年出版了完整版小說,至今已有四個版本,累積超過百萬銷量。江南也因此晉級暢銷書作家行列,近兩年他更是憑著幻想小說《龍族》、《九州·縹緲錄》系列屢次登上年度作家富豪榜首,2015年的版稅總收入達3200萬。江南作為一個寫作者的成功確實始于《此間的少年》一書。

那么《此間的少年》是怎么惹上官司的呢?癥結在于它的人物名字以及人物關系。

小說以宋代嘉佑年為時間背景,地點在以北大為模版的“汴京大學”,登場的人物是喬峰、郭靖、令狐沖等,在大學里他們和當代的年輕人沒有什么不同。郭靖和黃蓉是因為一場自行車的事故認識的,而這輛自行車是化學系的老師丘處機淘汰下來的,楊康和穆念慈則從中學起就是同學,念慈對楊康的單戀多年無果,最后選擇的人卻是彭連虎……這樣的設置基本可以判斷是一部結合金庸《射雕英雄傳》《笑傲江湖》等作的“同人小說”。

同人小說指的是利用原有的漫畫、動畫、小說、影視作品中的人物角色、故事情節或背景設定等元素進行的二次創作小說。在日本同人產業相對成熟,有公開發行的同人志,創作團隊為同人社團,值得指出的是一些著名的商業志作家團體如CLAMP(郭敬明的小說《幻城》曾涉嫌抄襲其1989年的漫畫《圣傳》),早期就是由同人社團開始發跡的。

雖被推為先進同人市場,但日本的同人作品與大多數國家一樣都處在侵犯原作版權的危險地帶,大多數原作者對于同人作者情感上包容,只是因為同人這些二次傳播確實能帶動原作銷售。

即使大多數作家保持合作或者保留訴訟權,但去年日本同人市場還是險些要完。起因是美國主導的泛太平洋戰略經濟伙伴關系協定(TPP),該協議規定參與的12個談判國同意進行自由貿易,并在投資及知識產權等廣泛領域統一規范。討論期間日本媒體一直在爭論,會否對同人市場施行“非親告罪化”(即便作者本人不提出控訴,但二次創作者依然可以被第三方起訴)。如果一旦實施,那么所有同人創作都將面臨可能的指控。最終結果是在TPP談判中,將原來的“有關音像制品的著作權侵權,即使不是版權方也可以提起訴訟”,變更為了“參加的12個國家,并不一定要統一標準。如果有可以有效應對著作權侵權行為的現行制度的話,將尊重現行制度”,即日本將根據此項內容,保留現行的“親告罪”的制度,同人市場暫保。

大成律師事務所李偉華律師表示:“同人小說”并非嚴格的法律概念,而僅僅是文學創作領域約定俗成的一種稱謂,因此不能籠而統之的對“同人小說”是否侵權下結論,而是需要進行個案評判。就本案來講,可能同時涉及著作權法與不正當競爭法的問題。

一個內容要構成作品成為著作權法保護的客體,必須是對思想、主題的具體表達,在表現形式上應當具備一定的長度或故事的基本要素(時間、地點、人物、事件等)。因此,如果《此間的少年》引用的金庸先生的內容,涉及足夠具體的故事表達的內容,則可能構成著作權侵權;但如果故事背景、情節等完全不同,僅僅是引用原著小說中的諸多人物名稱,由于這些人物名稱本身不能構成我國《著作權法》意義上的作品,所以很難認定其構成著作權侵權。——此處是否構成“足夠具體的故事”還需法院判定。

律師指出“同人”與抄襲的不同:剽竊、抄襲一般屬于原文照搬或剽竊主要人物關系、故事核心架構等的行為,在表現形式上往往是大篇幅原文雷同或者故事背景、人物關系、主要情節相同;而“同人小說”并非嚴格的著作權法概念,一般是指僅使用原著作品中的人物名稱、角色,在原有故事架構基礎上或者重新搭建故事背景創作新的故事,核心是人物名稱、角色相同或近似,但故事大多已經經過重新演繹了。“同人小說”應當說有利于原有作品的傳播和利用,也是當前對原作品進行衍生開發的重要權利鏈條,如果取得原著著作權人的許可,是完全沒有問題的;但抄襲、剽竊則本質上屬于法律禁止的侵權行為。

應該說“同人小說”的處境是,如果原作者從情理上默認,法理上就能開綠燈,通行證在原作者手上,但這次金庸選擇“拒簽”。

早在11年前金庸接受媒體采訪時就強調:“文學一定要原創,有些網民拿我小說的人物去發展自己的小說,是完全不可以的。你是小孩子,我不來理你,要真理你的話,你已經犯法了。在香港用我小說人物的名字是馬上要付錢的。”他稱,在周星馳的電影《功夫》中,因為影片中用了他塑造的楊過、小龍女這些人物,因此周星馳每用一次就付一萬港幣。

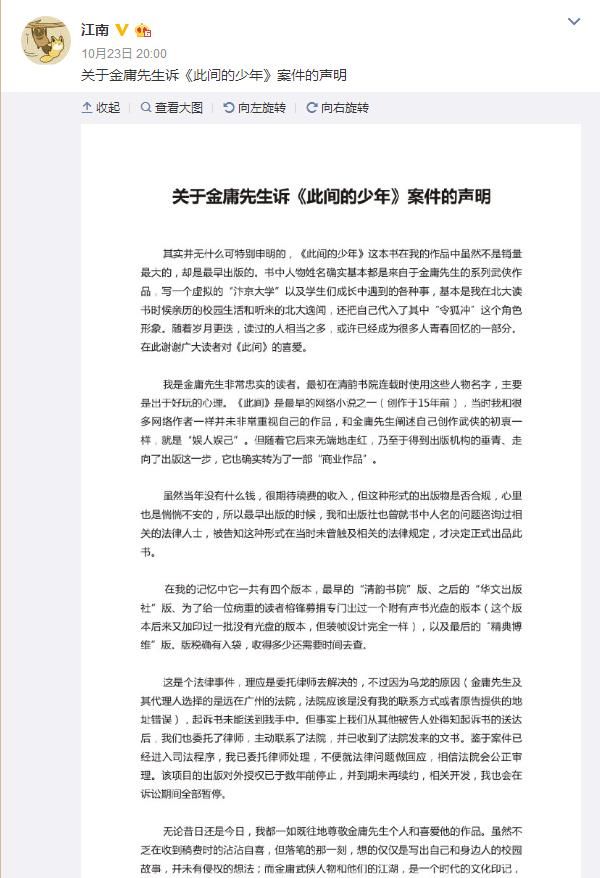

就在金庸提出上訴不久后,被告江南在微博上發表聲明,承認自己使用了金庸創作的人物名字,最初創作這部小說時并非作為“商業作品”,后在出版時經咨詢得知法律并未明文禁止這種形式,所以才出書。最后他向金庸致歉,并承諾暫停涉案作品的版權開發。

我們應該明確的是,創作同人作品與道德無關,更多是個法律范疇的問題。同人作品如不涉及商業利益,很少“被告”,比如現在大量網絡同人小說,如涉及非公版作品均為開放閱讀。但《此間的少年》顯然給作者帶來了大量財富,多次出版版稅、廣播劇、影視作品授權等等,不可否認,該書在商業上的成功很大程度上是受惠于“金庸”粉絲對原著人物的喜愛,因此金庸對侵權行為的追責也是合理。

值得多說一句的是,此次授權涉案的雙方能夠得體地將后事交與律師,而“吃瓜群眾”也并未急于站隊,可謂中國作家版權爭議里少見的文明戰。

同人在古代怎么寫

著作權法雖然并沒明確規定同人小說的版權歸屬,但事實上大量的文藝作品處于這個灰色地帶。比如前陣子大熱的毀三觀日劇《賢者之愛》,就是基于古崎潤一郎《癡人之愛》的靈感,連主人公的名字都一樣。

除此之外,相信許多中青年都看過法國偵探作家莫里斯·盧布朗的“亞森·羅賓(平)探案”系列吧,你們還記得其中有集叫做《亞森羅賓智斗福爾摩斯》嗎?按今天的標準,這就是標準的“福爾摩斯”同人啊。莫里斯·盧布朗后來把夏洛克·福爾摩斯改成了福洛克·歇爾摩斯,把貝克街221B改成了帕克街219,但現在許多譯本也采取了直接譯為夏洛克·福爾摩斯和貝克街221B的做法。

事實上,“同人”在我國古代文學創作里也有見,往往以“續”“后”“補”的形式出現,時髦點可以將高鶚續的《紅樓夢》命名為“紅樓之人生若只初相見”,分類:“同人小說-言情-古色古香”。

同樣的例子還有,明董說寫的《西游補》可命名為“西游之全職高僧”,分類:“同人小說-歷史架空-東方玄幻”;明陳忱的《水滸后傳》可命名為“水滸之梁山里的守望者”,分類:“同人小說-明清歷史-種田練兵”。

不得不承認明清的確是中國小說史上的繁榮時期,簡直是網文的前世,那時誕生了最經典傳世的一本同人小說,這小說不僅“侵權”而且涉黃,篇幅之大、傳播之久、輻射之廣是后世再多同人小說望塵莫及的,那就是《金瓶梅》。嗯,可以叫“水滸之嫂嫂的情人的情人們”。

當然,同人在很多國家的法律都屬于“不法”,唯有定性創作者涉及抄襲才能判其“違法”,接下來分享一起非常著名的跨國侵權糾紛。

1994年的迪斯尼動畫電影《獅子王》曾獲過多項奧斯卡獎,但在日本上映時因人物設計與手冢治蟲1950年的漫畫《森林大帝》相似引起了軒然大波,當時有1100多名日本動漫畫家和影迷在請愿書上聯署,要求迪斯尼承認手冢治蟲對這部電影的貢獻。但迪斯尼否認手冢治蟲對電影的影響,只解釋為巧合。雖然整起事件沒有鬧上法院,但這場爭論還是被美國多數全國性報刊引用,到底是迪斯尼想賴賬?還是真的事有湊巧?恐怕每個人自有定見。

比較尷尬的是,1995年還出現了個意大利動畫片《獅子王》,主角就是只叫辛巴的獅子,但沒人追問它是否侵權。

那同人作品是否有可能被法律認可呢?通行的做法是更改主角名字。

說到商業價值最高、翻身最徹底的同人小說,中有《盜墓筆記》,美有《五十度灰》。

《五十度灰》最初是E.L.詹姆絲為了向《暮光之城》致敬在同人小說論壇FanFiction.net上發布的虐戀小說,當時的名字叫《宇宙之王》。小說中,詹姆斯擺脫了《暮光之城》的故事線,將兩位主角愛德華和貝拉之間大篇幅的純潔愛情故事,變成了露骨的“霸道總裁”與“瑪麗蘇”的性愛情節。2011年,在修改角色名字,刪去所有與《暮光之城》相似的痕跡之后,詹姆斯出版了《五十度灰》三部曲,很快這三本書問鼎了《紐約時報》紙質版和電子版暢銷書排行榜榜首,據福布斯公布光2012年詹姆斯就獲得了9500萬美元收入。

除了單本內容上的調整,有些平臺也試圖用三方共識彌補法律空缺,比如亞馬遜的Kindle Worlds。

Kindle Worlds設立了一套簡單的利益分成模式:用戶在亞馬遜上注冊寫作,讀者付費,亞馬遜作為平臺搭建者賺取30%;二次創作人和原著作者各獲得 35%。值得注意的是,這一數字遠高于傳統出版渠道提供給作者10%左右的版稅,這些收入會按月結算并打入作者賬戶。熟悉網絡文學的讀者會反應出來,這個模式與我國的網文付費模式很像。但由于涉及同人創作,亞馬遜作為平臺搭建者、中間方必須得到原作者的改編許可授權,這成為商業模式中的最大難點,也因此目前Kindle Worlds已開放的可同人化作品數量還不成規模。

我們看到商業思路正在試圖解決同人作品版權問題,同時大量作者默許同人作品“侵權”,這些利好態度不僅是因為法律空白,更因為有見于同人市場的巨大消費潛力。良性的再次創作能極大地激活閱讀者的參與度,把原作的粉絲黏性數倍放大,一旦同人作品聚集起足夠多的粉絲將會自動形成社群效應,而這是原作單本作品的世界觀不足以支撐起來。

讓我們試想,如果70后沒有《大鬧天宮》,80后沒有《大話西游》,90后沒有《悟空傳》,00后沒有《大圣歸來》,10后沒有《萬萬沒想到》……我們對《西游記》的理解、想象是否會變得平乏?至少,同人小說給了大多數人一種想象力的安放,當看完《西游記之孫悟空三打白骨精》、《西游記之大鬧天宮》之類的電影后,你能一怒之下拍案而起,以實際行動證明自己能寫個更好的出來,是吧?不是嗎?

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司