- +1

張偉談近代文獻的搜集、整理與研究

張偉(章靜繪)

上海圖書館研究館員張偉先生從事近代文獻整理與研究逾三十年,長期耕耘于圖像文獻和城市文化史等領域,相繼主持“上海年華”“民國電影”“國際名流與近代上海”等多個學術項目。他對上海小校場年畫、名人訃告、土山灣與月份牌的研究,都開風氣之先,此外,還編撰了有關近代電影、話劇、日記書信、歷史原照的多種專著,參與策劃各類有關上海都市文化的專輯紀錄片與大型電視節目。最近幾年,他致力于挖掘近代海派文獻,主編“海派名物典藏”“海派文獻叢錄”“近代報刊文獻輯錄”“海派”等叢書。這次接受《上海書評》專訪,他談了自己在近代文獻搜集、整理與研究方面的收獲與感想。

您長期關注近代文獻,我們應該怎么理解“近代文獻”這個概念?

張偉:所謂“近代文獻”,其實就是晚清、民國出版的文獻。無論我們上海圖書館還是其他那些大型圖書館,都有一個很大的特色:從晚清到民國,但凡擔任館長、副館長與部門主任等領導職務的人,大都是古籍版本研究者出身。他們看明代文獻就類似于我們看民國文獻,而晚清、民國出版物對他們來說,都是當代文獻,定位就像今天的上圖對待當代出版物,由讀者服務中心負責,主要面向大眾讀者。晚清、民國出版的近代文獻,很晚才得到各家圖書館的關注。

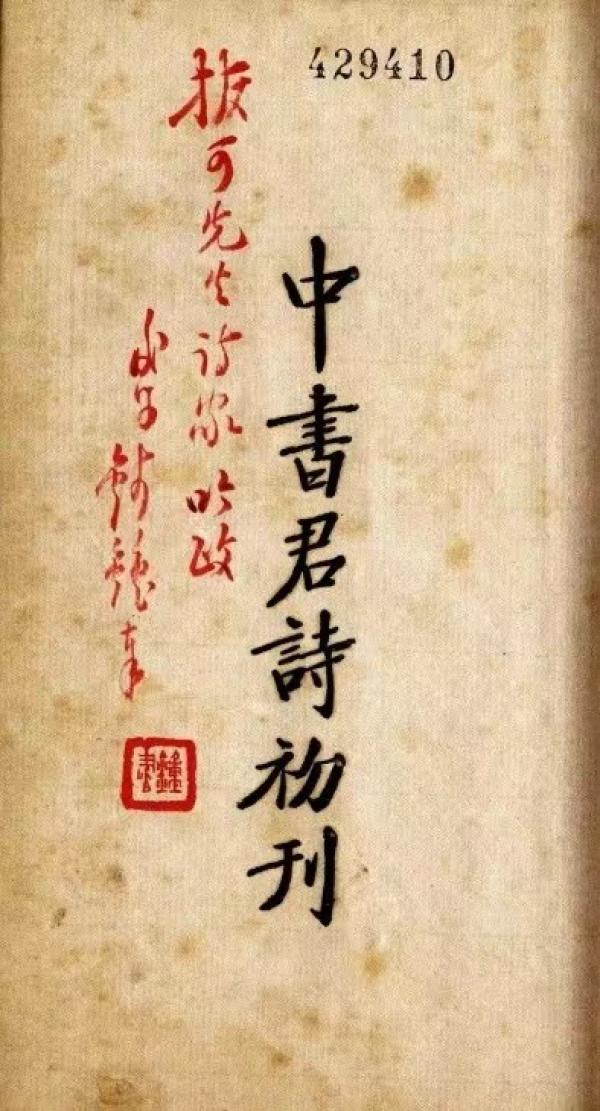

由于上海近代以來一直是新聞、出版的中心,上圖在近代文獻收藏方面可謂得天獨厚,藏品數量特別豐富,據統計,已經遠遠超過北京圖書館、南京圖書館以及遼寧圖書館。這是有著深厚積累的,早在民國時期,就有許多收藏家、藏書家、企業家向顧廷龍主持的合眾圖書館捐贈文獻,合眾圖書館的藏書后來成為上圖藏書的重要組成部分,上圖歷次大展中的精品,大多源自合眾圖書館。當時主持合眾館務的那批學者非常有眼光,他們也會留意收藏當代文獻,例如,錢鍾書的處女作《中書君詩初刊》,紅印本,題贈商務印書館經理李宣龔(拔可),就是合眾的藏書。上世紀三十年代末、四十年代初,錢鍾書與李拔可的交往很多,此書就是一個見證。這樣的藏書,合眾圖書館收了很多。

錢鍾書題贈李宣龔的《中書君詩初刊》

到了上世紀五十年代末,有“四館合并”之說,上海歷史文獻圖書館(合眾)、上海科技圖書館、上海報刊圖書館等,全部并到上圖。后來又有高校合并,合并之后的大學圖書館——像大夏大學圖書館、滬江大學圖書館、圣約翰大學圖書館——里的藏書,很多也都流入了上圖,再加上許多來自私人藏家捐贈的文獻,如柳亞子藏書、戈公振藏書等,形成了一個非常龐大的近代文獻收藏體系。實際上,時至今日,上圖的藏書還是部分沿襲過去的習慣,比如會分成海光圖書館、亞洲文會等,包括期刊庫等,有些還是按照四角號碼分類上架的。

這些近代文獻的數量大概有多少呢?

張偉:如果單就中文文獻而論,上圖收藏的近代文獻不單是在中國,在全世界都可能是最豐富的。

就以期刊為例,1949年以前,到底出版了多少種期刊,這個數字一直是不清楚的,學界一般估算,大概有五萬多種,上圖收藏了一萬八千七百多種,三分之一強;報紙大約有一萬種左右。上圖收藏了三千五百多種,也是三分之一強。單行本出版得最多,截至目前,還沒有一個確切的統計數字。北京圖書館(現在叫中國國家圖書館)很多年前出了一部《民國時期總書目》,著錄了十二萬種,主要統計北圖、上圖和重慶圖書館的近代文獻。現在此書有了增補本,著錄了大約二十萬種。重圖最大的一個特色收藏是抗戰時期的土紙本。因為當時出版物封鎖,這些土紙本都到不了北京和上海,只能在重慶流通。

后來,各大圖書館又做過一個普查,從晚清一直到1949年,單行本大概一共出了六十萬種。這就有了一個概念問題,“種”和“冊”應該怎么區別?比如,巴金的小說《家》《春》《秋》,如果出過二十六個版本,你是算它二十六種呢,還是一種?同樣一本書,換了一個出版社,你是算它一種,還是兩種?或者說,這本書換了一個名字,你是算它一種,還是兩種?所以,這將近六十萬種,其實是把不同的版本都算了進去,單列種的話,六十萬應該不到,而論冊,即不管什么版本,有一冊算一冊,六十萬冊應該遠遠不止。

那么,上圖收藏的單行本,數量有多少?前幾年大致統計過,各種版本加起來,在五十萬種(冊)以上。這個數字是非常驚人的。所以說,僅僅是期刊、報紙和單行本這三類出版物,上圖在全球范圍內都排得上第一。這還僅僅是書報刊這些常規出版物,上圖收藏的非常規出版物就更豐富了。

關于上圖的非常規出版物,能請您介紹一下嗎?

張偉:其實,不要看名字里有個“非常規”,這些出版物的重要性一點不亞于所謂常規出版物。我可以舉幾個例子。

比如說歷史照片。當下是一個圖像時代、讀圖時代,出了各種有關老照片的書籍、辦了各種老照片的展覽等等。大家越來越重視照片,特別是歷史照片,可是,這種東西,一般的小型圖書館都是不收的,大型圖書館也是有多少收多少,還沒有系統的整理和研究。上圖在這方面的收藏就非常豐富,原照數量可以幾十萬計。像李鴻章家族的全套原照,他們家族離開上海的時候,特意留了一套給合眾,不少照片上還有李鴻章等相關人員的題跋。這種藏品資源,其他圖書館就很難擁有。上圖也很重視這些歷史照片收藏,雖然到目前為止還沒有將全部藏品造冊、編目,但是整理、研究很早就啟動了。從上世紀九十年代開始,我就一直帶著一個團隊,做歷史文獻圖像研究,還特別申請購買了專業的照相機與膠卷——當時還沒有掃描這一說,我們對歷史文獻上的圖像全部都是拍攝,然后再標注、整理。我后來的上海年畫研究,就是在這個基礎上做起來的。然后,我們又在各個庫房里發現了大量的歷史原照,于是,2007年的時候,辦了一次“真影留蹤——上海圖書館藏歷史原照展”。上圖每年都會舉辦一次大展,這次歷史原照展是歷次展覽中人數最多、最受歡迎的。因為歷史照片展更接地氣,貼近大多數人的家庭生活。家家戶戶都有照片嘛,有的家庭的照片可以一直追溯到晚清,不少家庭的照片都是民國的,上世紀五六十年代的照片那就更多了。我們還做了一個活動:尋找照片中的人物。如果哪位觀眾從展覽的照片中認出了自己的家族成員,我們會給予獎勵。這個展覽當時非常轟動,以至于兩次延遲閉幕。之后出版的圖錄也被認為是最專業、最清晰的原版歷史照片記錄。

再比如說地圖、版畫、傳單,這些都叫“特種文獻”,也是上圖藏品的一大特色。如果說書報刊的收藏是“多”和“少”的問題,特種文獻的收藏很大程度上就是“有”和“無”的問題。很多圖書館可能就沒有這些收藏,即便有,也零零散散不成系統,并不重視,更不會去整理、研究,做進一步的利用。上圖在這方面就比較超前。

又比如說年畫。其他圖書館幾乎沒有收年畫的。我們上圖藏的年畫哪怕跟專業的年畫收藏機構——例如年畫博物館——相比,都是數一數二的,特別是上海年畫,在全世界范圍內都是規模最大的。

如果有人對這些非常規出版物感興趣,上圖可以說是一座巨大的寶庫。

您個人在近代文獻方面的研究經歷是怎樣的?

張偉:我是1980年進上圖的,在徐家匯藏書樓。在此之前,我從1978年開始,在虎丘路亞洲文會那個地方做了兩年半印刷工人,負責印刷《農桑輯要》《永樂大典》之類工作。這段經歷對我后來的研究產生了很深的影響,讓我受益很大。因為我當時從事的是石印工作。我寫過一篇論文,主要是講晚清時期其實存在著一個“石印時代”,時間大概在1880年到1910年,共三十年時間,是石印技術的黃金時代。當時重要的出版物很多都是石印的,甚至郵票、錢幣、月份牌,很多也是石印的。現在說的古籍普及的第一波浪潮,實際上就是因為石印技術出現以后,大規模地影印、出版古籍造成的。

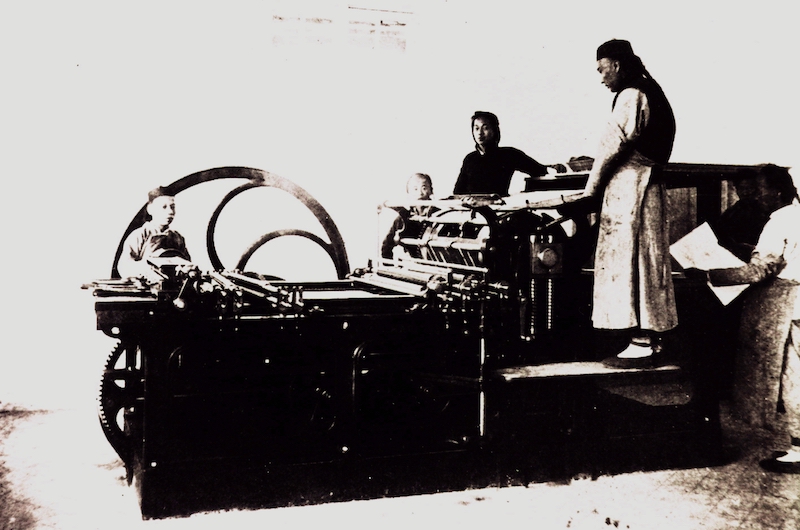

清末上海的石印工作情景

石印的好處,一個是印刷難度小、印刷成本低。像人體解剖圖、五線譜、各類地圖這類特殊的圖像,用木版去印非常麻煩,成本很高,石印就很方便。另一個好處是,可以任意放大、縮小,而木版、鉛印都做不到。點石齋起家靠的就是縮印版《康熙字典》,當時正好是科舉大年,趕考的讀書人都要買《康熙字典》。我看過報紙上登的廣告,木版的《康熙字典》要二十五塊大洋,很多人買不起,只能幾個人買一部,或者干脆手抄。點石齋老板美查兄弟用石印的辦法將《康熙字典》縮印,印了好幾個不同的版本,最小的版本總篇幅縮至原書的九分之一,只賣幾塊大洋,初印的一批很快賣光。石印的速度本來就快,于是趕緊再印,銷路非常好。多年印下來,賣出的石印版《康熙字典》超出十萬部,點石齋賺到了第一桶金,后面才有了聘請吳友如擔任《點石齋畫報》主筆、讓畫報走入大眾視野的故事。接下來,其他出版商也紛紛跟風。我統計過報刊上的廣告,晚清僅僅上海一個地方,有出版牌記的就有兩百多家,這些店家用石印技術,幾乎把有點名氣的中國古籍全部重印了一遍。所以我才說,第一波大規模的古籍普及就是拜石印所賜。1905年廢科舉之后,對經史典籍的社會需求沒有了,這些店家又及時轉型,改走大眾路線,印了大量的彈詞、小說、歌謠、唱本,又出現了一波民間文學的普及浪潮,現在我們看到的很多唱本彈詞、申曲小調,都在其中,客觀上保留了很多民間文學和戲曲的文獻,當然,其中也包括了不少色情讀物。這是第二波。到了民國時,開始印月份牌、報表冊等等。直到上世紀二十年代,大規模的石印浪潮才終于停歇下來。

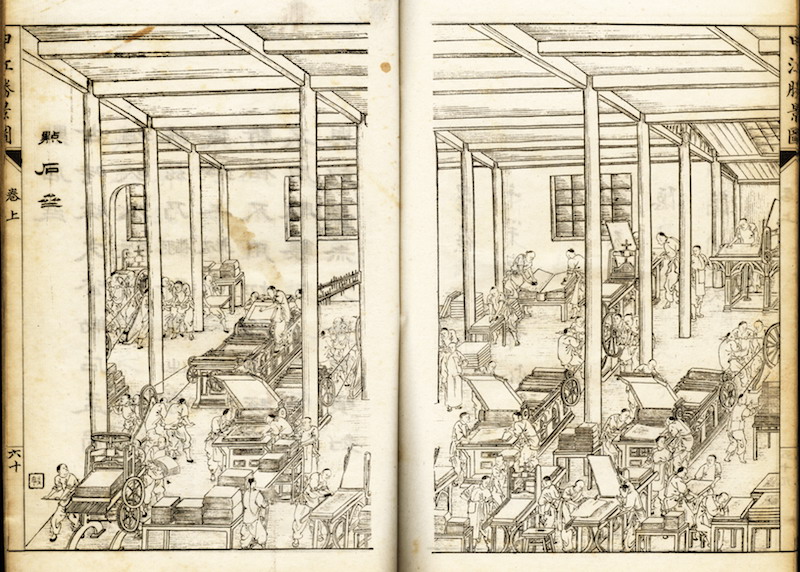

點石齋的石印車間

清末彩色石印畫,吳友如繪

在虎丘路工作這段經歷,讓我基本掌握了石印的整個生產流程。因為帶我的老師傅在民國時學過石印,經常向我們講一些當時的情況,而且我們用的石印機恰好就是當年點石齋用的那個型號。所以我讀那些關于印刷史的書,能夠看出其中的一些毛病,也可以補充很多書上沒有的技術細節和數據。比如說,那位老師傅是管調試修版石印機的,我站在高凳上負責印刷(機器很高,必須站在高凳上操作),另有一位男青年在地面負責收納紙張,如果順利的話,一個小時能印九百八十張左右。當時我們的指標是一天印六千張,印刷比較累人,我們兩人一般是一小時輪換一次。因此,一臺石印機開動起來最少需要有三個人。此外,還必須有人負責拍照,把書刊實物通過攝影過渡到玻璃板和鋅板上,我記得顯影和定影藥水還需要用到一點砒霜,因為是劇毒用品,必須到公安局去登記備案;還有兩個女青年專門負責修玻璃版和磨鋅版。所以整個石印工序要有很多人——這一點,很多書籍都沒有提到,有些作者可能沒有實踐經驗,并不清楚石印的工作流程。

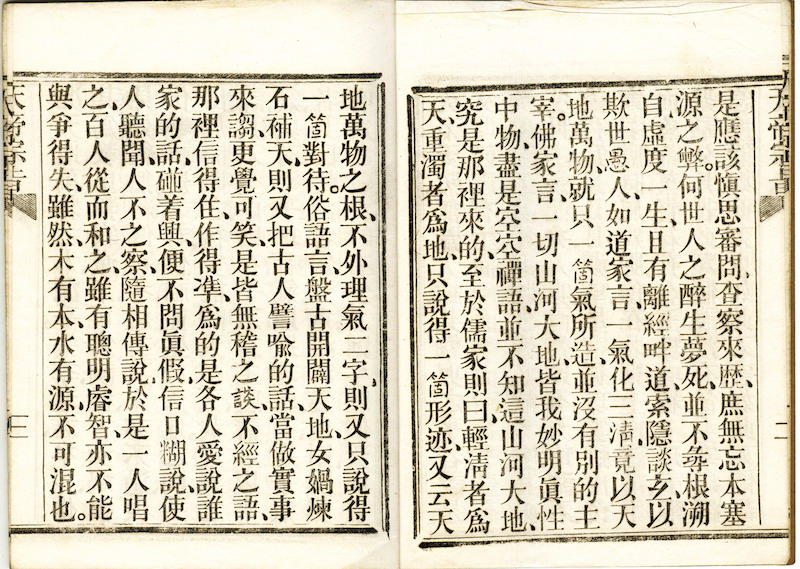

為了普及石印知識,前幾年我還主持專門拍了一部關于石印的紀錄片,長約一個小時,文化部特意下了訂單,購買以后在全國圖書館做公益放映。其實,這部紀錄片是可以拿到印刷學校里作為教材來用的,因為我們上圖收藏的石印書籍特別多,很多早期彩色石印本都印得很好,而且不少都是稀見版本。比如,我在紀錄片里展示了一本三版合印的書籍《天帝宗旨論》,來自西方傳教士(麥都思)1847年在上海開設的墨海書局,極為罕見。有人認為這部書是鉛印的,其實不然,鉛印在當時因為技術和成本原因并不流行,因為字模很貴,而且有的字模字數太少,根本沒法用。所以,這本書的封面采用了當時最成熟的木版雕印,因為成本太高,正文又買了很多鉛字搞鉛印,由于字模不夠,個別地方又用石印彌補——三種印刷方法合一,恰好體現了十九世紀四五十年代,木版雕印極為成熟,而鉛印、石印都還在發展之中的時代特征。

2013年10月,為拍攝紀錄片,采訪石印工人

墨海書館1848年出版的《天帝宗旨論》,封面為木版雕印

《天帝宗旨論》內頁為鉛活字排印,部分字為石印套排,如右頁的“個”字,左頁的“談”字等

這兩年半的印刷工人經歷,對我是一個很好的實踐過程。1980年7月份,我進入徐家匯藏書樓工作,當時我說了一句話:老鼠掉進米缸里了。

看來這段經歷對您來說是非常愉快的,具體有什么收獲,能請您談談嗎?

張偉:首先就是看到了各種原版年畫,都是木版雕印的。還有一個最大的收獲,為我以后的學習、工作和研究奠定了基礎,就是我接觸到了徐家匯藏書樓收藏的各種近代報刊。我前面提到的一萬八千多種雜志、三千七百多種報紙,除了理工類的,其余我基本上在徐家匯藏書樓都摸過一遍,重要的還做了筆記。在相關研究領域的學者中,可能我接觸的報刊實物是最多的。為了能多看一點書,我連續十年選擇在除夕夜值夜班。當時可不像現在這樣有加班工資,也就是領導當天帶著一袋瓜子、花生來慰問一下,但是,整個晚上我都可以看書。我和管書庫的阿姨關系也都搞得很好,平時中午午飯和休息時,她們特別開恩,允許我進去然后反鎖在書庫里,這樣我好多看一個半小時的書。等到下午上班時,再把我放出來,簡單吃幾口飯權當午餐。當時完全沒有空調,書庫里只有我一個男的,我就打著赤膊,大汗淋漓地看書。這段時間,我做了大量筆記,還專門買了一個卡片箱,用來放筆記卡片,那時的治學方法還比較傳統,連復印機都沒有,只能做卡片。

也是從那時起,我就開始關注圖像了,到了八十年代中期,還斥巨資托人從香港買了一臺照相機。其實我中學時就已買了一臺海鷗牌4C型照相機,兩百元不到,但是它有一個很大的缺點:只能拍人,無法拍攝報刊上那些尺寸比較小的插圖。我新買的那臺照相機是日本產的美能達,有一個專門的近攝鏡頭,可以拍攝一比一的圖片,花了六千多元錢,大約相當于我當時兩年的工資。此外,我還買了印相機、放大機、上光機等全套設備。正因如此,我很早就在自己寫的文章中大量引用各種圖像文獻了,還在好幾個雜志都開了圖像專欄,這可以說是我的一個研究特色。

1989年10月在家看書,左側是卡片箱和放大機

說到對圖像的關注,您對電影的研究興趣就是從這一點延伸出來的吧?

張偉:沒錯,其實早在上世紀八十年代初,我的研究興趣就比較偏重于電影史了。一開始也是從圖像史的角度研究,很快就比較系統、全面地開展對電影的研究了。要論文章數量,可能電影史是我寫得最多的,也出了不少書,影響最大的是兩種。一種是《中國現代電影期刊全目書志》,收了三百七十六種電影雜志,附上詳細介紹與彩色書影及內頁,這些期刊,除了極個別品種,我基本都過目并研讀過。還有一種,就是把這三百七十六種雜志中,任何一個做電影史研究的人都無法繞開的,最有學術性、文獻性的七十六種雜志,全部影印出版,原大原色,做了一套《民國時期電影雜志匯編》,共有一百六十七冊。我充分利用了各大圖書館的資源,其中有些雜志是我去其他圖書館才配齊的。

我自己從小喜歡看電影,因為當時就集郵,兼帶也就有了收藏電影說明書的愛好。大約從上世紀七十年代末開始,我正式步入收藏領域,主要收藏晚清、民國的紙質文獻。近幾年網絡興起,收藏就更方便了。不少藏家看我寫的文章多、書多,編的書也多,就直接和我建立了聯系,像國內有幾位大藏家,自己并不做研究,但是喜歡收藏電影史文獻,最近因個人和家庭原因,他們都主動來找我,希望將藏品整體出售。我大概收了三批。這樣一來,我在電影文獻方面的收藏就更加豐富、精彩了,對我的相關研究很有助益。

關于電影圖像文獻,我可以舉一個例子。中國最早刊登照片的報紙副刊,是戈公振1921年主編的《圖畫時報周刊》。當年正逢電影《閻瑞生》上映。這部電影的劇照,長期以來都無人發現,但是我在翻看《時報》的這份周刊時,發現上面恰好登了十幾張《閻瑞生》的照片。而且,到目前為止最清晰的一張《閻瑞生》劇照,也是我在1922年的《新聲》雜志上發現的,印在銅版紙上,名“(閻瑞生)向題紅館假(借)鉆戒之一幕”,大家現在寫文章引用的都是這張照片。《海誓》與《紅粉骷髏》這兩部電影的劇照,也是我在這一年的《新聲》雜志上發現的。中國電影誕生一百周年時(2005年),我寫了一篇文章,披露這三部中國最早的故事長片的劇照,引起了學界關注。

《閻瑞生》劇照

此外,我也一直關注相對冷門的領域,如年畫、月份牌等。近些年來,中國經濟迅猛發展,國外很多藏品都回流了,像我收藏的很多上海小校場年畫的精品,都是從法國回流的,甚至還保留著當時身在上海的法國人寄回法國的信封。很多西方人都在一戰結束時離開上海回國,像年畫這種藝術品,他們認為非常有中國特色,挑了一大批精品帶走,一直很好地保存至今。很多藏家讀了我的書和文章,專門來找我聯系,出售藏品,我等于以文會友。我的月份牌收藏和有關徐家匯土山灣的收藏,情況都差不多。

能請您談談您對民國報刊研究的收獲嗎?

張偉:這方面的收獲,主要體現在我編的各類文集、叢書上。我可以舉幾個例子。

一個是葉靈鳳的《書淫艷異錄》。上世紀八十年代,我偶然地讀到某張小報上的一個專欄,覺得太好了,當即全文抄錄。這個專欄的作者用了一個筆名“白門秋生”,我從內容和文風判斷是葉靈鳳,為審慎起見,還特意去請教施蟄存先生。當時我做施先生的助理,協助他編《中國近代文學大系·翻譯卷》,每周要去施宅匯報工作。他告訴我,這個“白門秋生”就是葉靈鳳,“白門”是南京,葉就是南京人,至于“秋生”,本就是葉靈鳳的筆名。

1997年2月,去施宅拜訪施蟄存先生

這些隨筆整理好了以后,我找了不少出版社,都不敢出,因為葉靈鳳許多文章的標題都與性有關,看上去有點嚇人,實際上內里的文字干干凈凈,涉及性的內容,都改用拉丁文。后來,福建教育出版社的一位總編輯拍了板,《書淫艷異錄》才得以出版,結果成了這家出版社最暢銷的書。葉靈鳳的女兒是香港《大公報》的副總編輯,她本來擔心這套書出版會影響父親的聲譽,沒想到社會反響很好,她還特地向我表示感謝。

《書淫艷異錄》,葉靈鳳著,張偉編,福建教育出版社2013年初版、2016年再版

還有一個是《唐大郎文集》。唐大郎基本沒在大報上發表過文章,文章大都登在小報上。我一開始在唐大郎與龔之方共同主編的方型小報《海風》上讀到他的文章,覺得特別好,陸續做了摘錄,都是手抄。慢慢地,我在很多小報上都發現了唐大郎的文章,有心搜集、整理,但是一度因為用眼過度,身體有點吃不消,就去找館里的同事祝淳翔,他對近現代人物也很有興趣,愿意和我一起來編唐大郎文集。他加入之后,就由我把小報一摞摞地從書庫借出來,不再手抄,而是由他用手機拍攝報紙上的唐大郎文章,再用電腦錄入,差不多一年之后,可以用網絡數據庫了,我們就改成了從數據庫里下載掃描件。

黃永玉先生當年在上海曾經受惠于唐大郎,他聽說我在編《唐大郎文集》,到了上海之后,主動聯系我。我們在和平飯店見面,老先生那時已經九十四歲了,身體極好,和我一談就是幾個小時,我都有些倦了,他興致依然很高。他問我這套文集大概有多少字,我說差不多四五百萬字,他當即建議一次性出齊。但是唐大郎的文章有不少涉及他的私生活,家屬授權上又遇到了問題,多虧唐家的長子唐藝,一位人在南京的退休干部,表示支持,并說服了其他兄弟姐妹,這套文集才得以出版。可惜這位老干部在書出版之前幾個月過世了,非常遺憾。

2018年10月9日,和黃永玉先生見面于上海和平飯店

這套《唐大郎文集》對我來說意義重大。我和唐大郎的生日是同一天,9月18日,讓我感到冥冥之中自有天意。我還和陳子善教授開玩笑,說他的生日與郁達夫是同一天,所以他最早研究郁達夫是命中注定的,而我研究唐大郎應該也是一樣。《唐大郎文集》出版之后,社會反響也很好,不少要寫碩士、博士論文的研究者,都可以從中找到各種選題。

《唐大郎文集1:高唐散記(一)》(共十二冊),張偉、祝淳翔編,上海大學出版社2020年8月版

再比如說民國書話。這類書籍前些年很紅,老一輩的編輯如姜德明、倪墨炎、胡從經,還有與我比較熟的友人,像陳子善、謝其章、趙國忠、柯衛東、陳曉維他們,都寫過也編過不少。限于條件,他們主要都是從作家文集中去編選的。而由我主編、孫鶯具體編輯的那套“近代報刊文獻輯錄叢書”中的民國書話,一套三本,都是從當時的報刊中選的,作家文集里有的,一概不選。不僅文章的范圍大大地拓寬了——我們選的很多作者大家都不知道,他們的很多文章大家也從未讀過,而且更有代表性,能夠體現當時都是哪些人在看書、哪些人在買書。

“近代報刊文獻輯錄叢書”,張偉、孫鶯編,上海科學技術文獻出版社2021年8月版

您在上圖這么多年來,總體上有什么感想體會,可以談談嗎?

張偉:我的一個體會是,圖書館與大學、研究所不同。大學、研究所里的學者,畢生可能就研究一個方向、一個領域,一大特色就是“專”。圖書館里的學者,比如北京圖書館的趙萬里先生,我們上圖的顧廷龍、潘景鄭先生,他們則是充分利用各自館里的豐富藏書,研究涉及各個領域,最終做出來的成果往往是基礎性的,可以惠及其他學者,像顧廷龍先生主編的《中國叢書綜錄》,還有他與潘景鄭先生合編的《明代版本圖錄初編》,都屬于這一類研究成果。我受這些老先生啟發很大,四面開花,做了很多基本的文獻搜集工作。

我研究的領域,常常都是別人容易忽略的,比如歷史照片、年畫、明信片以及土山灣研究等,我甚至還研究訃告——這就更冷門了,很多人甚至會覺得“觸霉頭”。我曾經主編過一套大書《上海圖書館藏赴聞集成》,有九十冊之多,收錄了一千兩百六十八種相關文獻,并寫了一篇關于訃告研究的長篇論文。開研討會時,有位大學教授對我說,你可能是第一個專門拿訃告做論文題目的人。我自己覺得,訃告太重要了,里面都是詳細的第一手資料,涉及很多領域,前一陣子還有人分不清老照片里的張作霖和張作相,其實去看一看訃告就知道了,不會有兒子把老子弄錯的,其中的信息最準確。像哈同的訃告就有幾十本,包含大量的名人墨跡,例如挽聯之類的,資料也很豐富,文獻價值極大。

在圖書館工作還有一個好處,就是可以接觸到各個領域的學者。我在徐家匯藏書樓的時候,那些常年來我這里查資料的本科生、研究生,慢慢地都成了各個高校人文學科的系主任、院長,對我來說,與他們交流,打開了我自己的眼界,也讓我從他們的研究課題當中汲取了很多營養。

比較遺憾的是,整個圖書館界還是把人才培養的重點和文獻關注的重點放在古籍上面,對近現代文獻方面專門人才的培養和相關整理研究的關注都還不夠。我可以舉一個很好的例子。我們上圖的古籍庫里其實藏有相當豐富的近代文獻。對這些文獻,專門研究古籍的學者一般都看不上眼,一個是覺得年代太近,一個是覺得版本普通。而那些研究近現代文學史的學者,一般只會去近代文獻部查資料,不會想到,其實古籍部藏的近代文獻材料也很豐富。所以,我打算今后慢慢整理、出版一些古籍中的近現代文獻,它們非常有價值,其中很多材料,就連專門研究近現代文學史的學者可能都從未見過。像黃世仲的《洪秀全演義》,它的初版本與后來流行的鉛印本就有區別;嚴復的《天演論》,影響了幾代人,光是線裝本前前后后就有好幾個版本;而林紓翻譯的《巴黎茶花女遺事》,是近代文學翻譯的第一個譯本,非常重要,也版本眾多,從木版雕印到石印再到鉛印,都是線裝本。這些都是歸入古籍部收藏的。我曾經做過一個晚清民國名人的訃告展,最后發現,大部分材料其實都在古籍部。因為圖書館藏書是按照書本形態來分的,只要是線裝本,統統算作古籍,很多晚清遺老在辛亥革命以后才去世,他們的訃告都是線裝本,如果你去近代文獻部查閱,會發現找不到結果。

國內的大型圖書館我基本上都去過,很多是沒有近代文獻這個部門的,還有的則是和古籍部并在一起,工作人員對近代文獻有哪些藏書都說不出個所以然,無法為想要利用近代文獻的研究者提供幫助。以其昏昏,自然不能使人昭昭。這是現在亟待提高的方面。

最后,能否請您談談您的研究所產生的社會反響?

張偉:我還是舉例子來說明吧。我整理的傅彥長日記,曾在陳子善教授主編的《現代中文學刊》上發表,連載了幾年。從日記上來看,傅彥長人緣極好,朋友很多,他一天到晚不是在外面喝咖啡、吃冰淇淋,就是人家請他吃大餐,日記里有非常詳實的記載,如果有人把這些材料集中整理出來,就能夠非常細致地反映近代上海的社會生活。上海現在提倡建設海派都市文化,到處都是咖啡館,據說數量已經位居全球前列,今年春天,各家媒體都在做咖啡文化的相關報道,記者本來發愁查不到資料,一看我主編的“海派文獻叢錄”里收入了《近代上海咖啡地圖》與《咖啡文錄》這兩本書,趕緊去買。一位出版社的老總還特地打電話讓我給他寄兩本書過去,拿到書以后,他說:“你主編的這套書太好了,但是我要不客氣地說,裝幀實在太差,怎么一點都不洋氣?”這套書的裝幀確實是樸素了一點,不吸引人,但后來上海做的各種咖啡文化展覽,材料用的都是這兩本書里的。

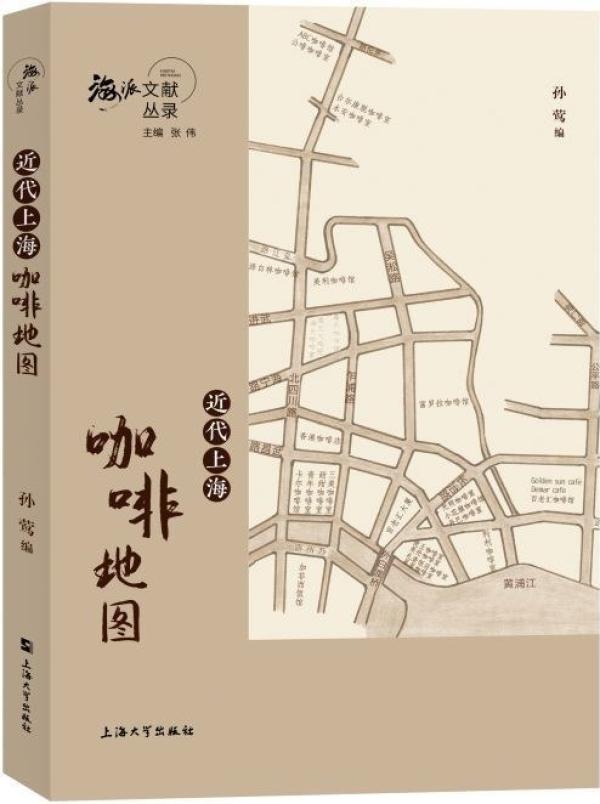

《近代上海咖啡地圖》,孫鶯編,上海大學出版社2020年8月版

《咖啡文錄》,孫鶯編,上海大學出版社2020年8月版

今年年底,我還要主編出版一套近代上海社會生活史叢書,關于飯店、茶館、咖啡館、服飾、石庫門等,其中最早出版的是關于海派飲食的幾本,涉及很多有意思的知識點,例如:海派菜最初是什么時候出現的,最早有哪些具有代表性的大師,都有些什么菜,有什么特色?我請我的大學同學、對海派飲食文化很有研究的沈嘉祿先生寫序,他把這套書的樣稿拿給那些研究本幫菜的大師傅看,興國賓館的幾位大師傅看了以后,特地讓嘉祿請我和編者孫鶯小姐去賓館吃了一頓私房菜,他們想要讓我授權,好復刻這套書里記載的傳統海派菜,因為書里對這些菜的配料是什么、到底怎么燒,都記載得清清楚楚。他們打算精選出一個小冊子,讓學生人手一本,在各個店里去試做。我當然同意,真的能復刻出來,大家都有口福。

近代文獻真的是一片廣闊的天地,隨時都能有新的發現,可以給人無限靈感。我在和我的學生在翻閱民國報紙的時候,發現有很多專欄都特別有意思。比如說,有一家飯店每天都會出一個菜譜,詳細地把每一道菜都列出來。這個專欄刊登了兩年多,內容很豐富。又比如說,有一家咖啡館,專門請了當時的著名文人陳蝶衣來做老板。他文筆好,朋友也多,還有生意頭腦,除了賣咖啡,天天都在想怎么擴大影響,他專門在報上開了一個專欄,類似于咖啡日歷,每天都廣而告之,今天推出什么咖啡品種,有哪些名人來過,來了又做了什么事情等等,就像現在的微信朋友圈,信息非常豐富。此外,里面的八卦也特別多,寫得很有噱頭,例如某個電影導演很貪吃,但是為人吝嗇,有一次他的電影賣座,發了一筆橫財,朋友們就硬把他拽到店里來,讓他給每人送一杯冰淇淋外加一杯咖啡,讓導演心痛得像滴血。類似這樣的東西還有很多。我一直主張,獨樂樂不如眾樂樂,不少朋友都非常喜歡這些東西,我會把自己收藏的文獻和研究成果與他們分享,還會鼓勵他們利用這些發現做進一步的研究。學術本就是天下之公器,好的、有意思的文獻,應該讓更多人關注、利用。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司