- +1

“羅貫中大戰(zhàn)奧勒留”:秦漢帝國與羅馬帝國的比較如何可行?

先解釋一下標題。

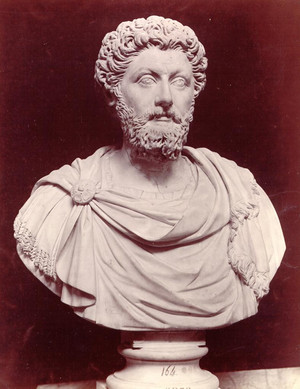

羅貫中(約1280-1360),元末明初小說家,《三國演義》的作者;馬可·奧勒留(Marcus Aurelius,121-180),羅馬帝國五賢帝時代最后一個皇帝,《沉思錄》的作者。兩人年代不同、籍貫不同、職業(yè)不同、身份不同、族群不同,除了性別以外可謂風馬牛不相及,何來大戰(zhàn)之說?

這是因為,在歐陽瑩之女士所著《龍與鷹的帝國》一書中,兩人被并排放在了導論之前——羅貫中,《三國演義》卷頭詞:“滾滾長江東逝水,浪花淘盡英雄。是非成敗轉(zhuǎn)頭空。青山依舊在,幾度夕陽紅。 白發(fā)漁樵江渚上,慣看秋月春風。一壺濁酒喜相逢。古今多少事,都付笑談中。”馬可·奧勒留,《沉思錄》4.43:“時光有如一條以事物組成的長河,浪濤洶涌。一事剛發(fā)生,即被卷去。另一事代之而生,但亦旋即隨波而逝。”

這里需要指出一個錯誤:《三國演義》的作者一般被認為是羅貫中沒錯,但這卷頭詞卻不是,這是“明朝三才子”之一的楊慎所寫的《廿一史彈詞》第三段《說秦漢》的開場詞《臨江仙·滾滾長江東逝水》,后被毛宗崗父子評刻《三國演義》時用作了卷頭詞。嚴格來說,應該是“楊慎大戰(zhàn)奧勒留”才對。當然,這只是本書諸多小錯誤之一,相對其龐大的架構(gòu)和內(nèi)容來說,無關(guān)宏旨。這兩段引文的主要目的不是因為它們都提到了“長河”與“時間”,而是為了引出本書的基本格局:秦漢帝國與羅馬帝國的歷史比較。這架勢不禁讓我想起當年李零先生的一篇文章:《“關(guān)公戰(zhàn)秦瓊”的可行性研究》。于是乎有了本文的題目。

令歷史學家望而卻步之作

歷史研究中,不同社會的比較分析是一塊肥肉,可挖掘的東西太多,文獻如汗牛充棟;但同時亦是一根難啃的硬骨頭,面對無數(shù)真?zhèn)坞y辨、錯綜復雜的史料,通常的學識水準根本無法駕馭,何況還有語言、文化理解的障礙需要跨越,因此格高意遠的佳作極少。而中國的秦漢和歐洲的古羅馬更是難點中的難點,史料梳理清楚已頗為不易,想要分析透徹簡直有如攀蜀道、上青天。就像作者自己所言,這兩個在世界史上占據(jù)如此重要地位的帝國,卻從未見有專著進行比較研究(不過,就筆者有限的閱讀而言,此類著作還是有一本的,就是邢義田教授出版于1980年的博士論文,只是該論著僅著重比較研究了帝位繼承中軍隊所扮演的角色問題)。

所以當一位物理專業(yè)的學者,史海鉤沉,皓首窮經(jīng),寫出這樣一部連職業(yè)歷史研究者都望而卻步的秦漢與羅馬比較的著作來,贊嘆其勇氣可嘉之余,必須先致以敬意。而且本書開篇謀局,確實如許倬云老先生所言,一上來就奉上一席知識的盛宴,東西方數(shù)十種經(jīng)典撲面而來,數(shù)據(jù)、材料龐雜卻不凌亂,各類史家觀點羅列有條不紊。

在導論中作者恰到好處地點明秦漢與羅馬表面上雖然有許多相似,但卻是完全不同的文明:羅馬自其建國初始就“認為保護私產(chǎn)權(quán)是國家最大職責之一”,并且“雖然社會等級森嚴,但是上下尊卑都敬奉法律,因為它象征和維護公共的國家,更幫助各方達成協(xié)議”,這種逐利和遵法的傳統(tǒng)構(gòu)成了權(quán)力制衡觀念的靈感來源(《龍與鷹的帝國》第4頁,以下只標識頁碼);另一方面,中國先秦社會則將“家庭倫理即是政治綱紀、統(tǒng)治者的個人德行足以平治天下等宗法封建時代的人治意念,凝固在儒家經(jīng)典中,成為歷代皇朝的主導思想”(第5頁),“以人情關(guān)系掩蓋了理性法律”(第7頁),以親戚、君臣以及個人品德的身份結(jié)合,來維系皇朝的統(tǒng)治。這種差異來源于兩個社會在處理人與人之間交往關(guān)系方面的區(qū)別。盡管作為古代社會,羅馬與秦漢都重視血緣聯(lián)系、家族親疏、祖先崇拜,但是羅馬人能夠?qū)⑸鐣P(guān)系與家庭關(guān)系相分離,羅馬共和國(Res Publica Romana)的名稱已經(jīng)顯示出區(qū)別于私人范疇的公共范疇,“共和國的法律清楚地劃分家與國,兼容個人關(guān)系和社會關(guān)系結(jié)合”;而中國傳統(tǒng)上卻沒有公共領(lǐng)域的society(社會)概念,“扎根于宗法封建時代的儒家,視政治亦不外三綱五倫、上尊下卑的個人關(guān)系”(55頁),個人關(guān)系的延伸就是家族關(guān)系,家族就是社會,家國混同,結(jié)構(gòu)相似、功能相似、組織相似,使得傳統(tǒng)中國“不論是國家朝廷、學術(shù)師門、江湖幫會,全是家族模式”(316頁)。最終這一差異塑就了東西方文明的分野——“法治理想”與“人治理想”的分野,“羅馬人尊重元老院的聲望,但元老們帶頭尊重法律體制,以崇尚法治自傲。中國儒家認為圣賢單憑個人品德便足以平治天下,所以貶斥法治,提倡人治”(54頁)。

論述至此,本書的閱讀體驗都給人一種非常棒的享受。盡管這些觀點并不新穎,但用清晰易懂的語言如數(shù)家珍般縷述出來,仍然讓人耳目一新。然而行文百頁之后,或許是覺得僅僅照搬他人的觀點并不過癮,又或許是覺得已融會貫通前人各派之長,我們的作者開始想嘗試一下太史公筆法,“欲以究天人之際,通古今之變,成一家之言”。這時,整本書的畫風就為之一變。

歐陽瑩之女士分別為羅馬帝國和秦漢帝國的盛衰提出一套“一家之言”,其解釋大致可概述如下:羅馬的問題在于其政府強調(diào)軍政和財權(quán),軍隊開疆拓土,增進財富,帝國強盛,又進一步強化軍人實力,職業(yè)軍隊的坐大導致帝國內(nèi)部紛爭不斷、王室更替頻頻,帝國晚期以財權(quán)為基礎的元老貴族終于強化了文治政府,削弱了軍隊強勢,形成財閥統(tǒng)治,但是軍隊的削弱使其無法抵御蠻族的入侵,最終導致西羅馬的崩潰;而中國的問題則在于法家是“好的”,儒家是“壞的”(沒錯,作者就是明確貼上了道德評判的標簽),法家改革使秦國崛起,奠定兩千年皇朝基業(yè),而罷黜百家、獨尊儒術(shù)則讓漢帝國由盛轉(zhuǎn)衰,儒家的文治和親情倫理制約了政府治理的有效性,導致士人階層坐大形成門閥,門閥政治對外不能攘斥胡夷,對內(nèi)戚宦爭斗不斷,最終導致漢帝國的瓦解。不管是有意為之還是無意使然,這套解釋框架可以說是赤裸裸地歧視文科生。因為財閥統(tǒng)治和門閥政治是帝國亂象的根源,而財閥、門閥都是文人掌權(quán)。簡而言之,可以套用那句熟悉的歌詞:都是文人惹的禍。

歐陽瑩之女士的治史三忌

太史公筆法的精髓是“實錄”,“服其善序事理,辨而不華,質(zhì)而不俚,其文直,其事核,不虛美,不隱惡,故謂之實錄”。以此標準觀之,歐陽瑩之女士在本書中至少犯了治史三大忌。

將個人偏好置于史料分析之前,這是第一大忌。平心而論,盡管韋伯強調(diào)社會科學分析要保持價值中立,但是畢竟研究者也是人,只要是人都會有各自的價值和立場,所以絕對客觀的價值中立是不存在的。但是倘若因為自身的偏好而干擾甚至扭曲了對經(jīng)驗材料的理解,并以道德批判代替邏輯思考,那么這顯然不是治史的正確態(tài)度。在本書中,作者的立場有些類似桑德斯(Bernie Sanders),但同時又夾雜了些美籍華裔典型的理想兼實用主義思維。因此對史料的分析處處充斥著競選辯論式的套路。以比較羅馬和秦漢的戰(zhàn)爭為例,羅馬的戰(zhàn)爭被歸結(jié)為一種類似美帝國主義的行為——帝國主義被認為是羅馬的遺產(chǎn)之一,在削弱強敵迦太基之后,羅馬對周邊國家的一切軍事行為都是為了掠奪、侵略,暴力是西方傳統(tǒng)(130、140、145頁);反之,中國就沒有這種強權(quán)“義戰(zhàn)”的思想,秦滅六國是為了“大一統(tǒng)”,為了天下和平(125、195頁,此處仿佛能看見張藝謀電影《英雄》的影子),西漢對西域的軍事征伐是出于防衛(wèi)考慮,相反東漢文科生主張閉關(guān)自守才是迂腐至極(344、349頁)。所以,雖然都是中央集權(quán)、個人獨裁,但屋大維就是個陰險小人,而始皇帝則是利國利民、功在千秋(183頁)。同樣,秉著“民主社會主義”的立場,作者對富人階層亦深惡痛絕。貧富差距是國家的癌癥,它破壞社會穩(wěn)定,“特權(quán)分子逐漸鞏固勢力,剝削他人,空談仁義天下,但毫無公德意念,不知自己的行徑其實是為私利而損害人民國家”(401、397頁)。不過貧富分化的問題,羅馬帝國和秦漢帝國末期好像都存在?沒關(guān)系,作者分析認為“政權(quán)財勢勾結(jié),羅馬帝國比秦朝西漢更甚”(283頁)。為何?因為羅馬政府要保護私產(chǎn),而且元老貴族資格以財產(chǎn)多少來論定,所以政治被財富綁架(284頁)。而元老院在帝國時代沒有實權(quán)、元老權(quán)益只能世襲三代等這些限制條件皆不如美式政治正確來得重要。作為對比,中國則發(fā)展出了察舉制,“察舉成為漢朝選官制度的核心,較公平地廣開仕途”,無財無勢者也能為中央政府服務(285頁)。至于獲得舉薦的知識分子形成士人階層,士人身份永久世襲導致門閥政治這些后果則直接被作者無視。而且羅馬累退制的稅收政策是放任富人做強、國家衰弱(304頁),漢武帝的抑商政策才是讓國家強大的有效措施,類似“不與民爭利”這些觀點統(tǒng)統(tǒng)都是儒生的惡意詆毀(241頁)。

但上述這些還不能說是錯得離譜,也可以認為不過是立場分歧罷了。本書最大的錯誤是作者為了替心目中的法家正名不惜曲解“法治”的意義。何謂“法治”,“rule of law”?不對。在作者看來,這只能算是有憲法的情況下循法而治罷了。古代社會沒憲法,所以“rule of law”沒用。還有一種情形是無憲法亦能緣法而治,這才是“法治”的根本,即“rule by law”,“君臣上下貴賤皆從法,此謂為大治”,所以法家才是法治精神的萌芽(217、274、306頁)。作者還拉上了哈特(H. L. A. Hart)的《法律的概念》來墊背,證明法家“鑄刑鼎”與羅馬人的“十二銅表法”本質(zhì)上精神一致,即強調(diào)法律的公開性,而中國之所以后來未能形成法律至上的觀念,全是因為儒家的壓制(306、312頁)。但是為何“十二銅表法”有五表事關(guān)民法,刑法只有二表,而刑鼎卻有“刑”無“法”?這個作者就不作深究了。

其實無論是否存在憲法,“法治”的本質(zhì)就是要將權(quán)力關(guān)進籠子里:包括主權(quán)者在內(nèi)都必須在法律之下。我們不能認為希羅世界已經(jīng)出現(xiàn)了現(xiàn)代意義的法治,但是至少存在安提戈涅之問——有沒有高于自然法的人法,存在宗教神權(quán)和世俗權(quán)力的爭奪,存在羅馬貴族為了保障私有財產(chǎn)而與君主紛爭制衡的實踐,這些都為中世紀歐洲形成“王在法下”的法治原則提供了寶貴的精神資源和歷史借鑒。反觀中國,法家本源自道家,李斯、韓非主要師承老子、荀子,當天道不可尋、人德無法尊、禮崩樂壞,向內(nèi)心追求已無法恢復社會秩序之時,唯有求助于外在的強制約束,這就是“道法轉(zhuǎn)關(guān)”。而在歐陽瑩之女士看來,造成漢帝國衰敗的關(guān)鍵,“罷黜百家、獨尊儒術(shù)”,并非消滅了法家,而是“儒法合一”。因為法家所謂之“法”本就是君主獨專的重建社會秩序的工具,“分定而無制,不可,故立禁。禁立而莫之司,不可,故立官。官設而莫之一,不可,故立君”(《商君書·開塞》),這才是備受作者推崇的《商君書》的真義。商鞅變法并非確立法治原則,而是奠定了兩千年皇權(quán)專制之基業(yè)。儒法本就是一家,都為君主權(quán)力凌駕于法律之上背書,和法治精神毫無相通之處。

但是偏偏作者不去辨別思想和事件的真實含義,而是聽憑個人偏好肆意馳騁,由此必然導致治史第二大忌:將所有的歷史現(xiàn)象都歸結(jié)為單一因素。

歷史從來都不是簡單的,現(xiàn)在的世界是由無數(shù)看似偶然卻又必然的歷史因素相互作用的結(jié)果,因此漂亮的歷史敘述也應當是一種復調(diào)敘事。但是如果讓偏見蒙蔽了雙眼,那么最終就會形成一種一刀切的歷史理解方式。就像書中分析東西方帝國滅亡的原因,盡管作者的確綜合了學界各家解釋,總結(jié)出包括財富分配不均、政治腐敗、內(nèi)亂外敵等至少四五種因素,但是探討到最后,總會執(zhí)拗地回到單一的線性思維:對羅馬來說,問題的根源就是金錢,職業(yè)軍人殘暴掠奪財富,元老貴族發(fā)展出文治官僚政府雖能約束軍隊,但同樣貪婪成性;至于中國更無需多言,所有好的成就都屬于法家,壞的結(jié)果都是儒家作祟。兩相比較,九九歸一:文科生亡國,“羅馬的元老貴族和中國的文化貴族一樣,熱衷高任重位,但認為與職俱來的工作責任有失他們的才德身份”,“其禍害之烈,直如王朝、帝國的腦腫瘤”(403、404頁)。

不過要將復雜的歷史化約為一個因素,不是一件容易辦到的事,難免需要削足適履,“先立一論,趨史料以就我”,這是治史第三大忌。

歷史不是“戲說”,不是“演義”,有一分史料說一分話。然而縱觀本書,姑且不論將傳世文獻、出土文獻,乃至《圣經(jīng)》這類文本隨意混雜使用是否合適,像“猜度”、“估計”、“推測”這樣的論證則顯然已經(jīng)背離了歷史分析的范疇。例如為了證明法家之先進,科層制被想象為是法家的創(chuàng)造(272頁),科舉制也是法家遺產(chǎn)(240頁),甚至法家還開啟了通往憲政之路(86頁)。可是金文材料已經(jīng)證明科層制萌芽于西周——三有司制,科舉制更是儒家意識形態(tài)一大創(chuàng)舉,至于“法家憲政主義”的想法和當今鼓吹“儒家憲政主義”的國學粉有異曲同工之妙。又如為了證明羅馬好戰(zhàn),作者可以通過古典文獻中記錄羅馬戰(zhàn)事多而中國史家對戰(zhàn)事無興趣這樣的差異來揣度中國傳統(tǒng)更具有和平主義傾向(150頁);而羅馬軍人職業(yè)化,中國只需服兵役,則可推論出羅馬軍隊人數(shù)遠超中國(152頁)。那么我們是否可以反過來論證,中國人能早于歐洲千年將暴力理論化——兵書的出現(xiàn),更顯殘暴本性;而軍民一體的兵役制度,全民皆兵,軍隊規(guī)模豈非遠超羅馬?如此種種,不一而足。

羅貫中與奧勒留可否一戰(zhàn)

那么是否本書毫無價值可言?并非如此,本書最具價值的部分恰恰是作者點到為止之處。

回到本文的標題,羅貫中與奧勒留可否一戰(zhàn)?我仍然相信是可以的。東西方社會的比較分析,就是以他者為鏡,照出自己的不同來。

中華帝國最大的不同,可以概括為李零曾說過的十二個字:絕地天通——神權(quán)為政治理性所壟斷;禮崩樂壞——制度成為君主馭民之私器;兵不厭詐——無法(制度)無天(宗教)、造反有理。所有這些,本書其實都已點出,遺憾的是作者似乎并未意識到其中的深意。比如為何奧古斯都權(quán)力再大也只敢稱謂Imperator(大統(tǒng)帥)或是Princeps(首席公民),而嬴政則敢自封為“皇帝”?要知道“皇”與“帝”二字本意乃是人君天神合一,而Imperator至多只不過是人間權(quán)力的統(tǒng)帥者罷了。又比如羅馬帝國的朝代轉(zhuǎn)換為何是一個又一個House(王室)之間的權(quán)力轉(zhuǎn)移,貴族權(quán)斗可以至死方休,但未必會影響普通百姓的生活,而中華帝國改朝換代卻非要鬧到天下大亂、生靈涂炭,最后天命轉(zhuǎn)移方能收場?再比如羅馬帝國的財閥政治為何最終能發(fā)展到貴族叫板君主、主教挑釁國王,而中華帝國的門閥世家自晉以后卻逐漸衰敗,再無強宗大族能挾天子以令諸侯?由此線索追之,就可發(fā)現(xiàn),儒生空談談不出“人治”,貴族撈錢也撈不出“法治”。羅馬帝國的Imperator從來就沒有擁有過像中華帝國的皇帝那樣的權(quán)柄,而究其原因則在于兩個帝國從政治、經(jīng)濟制度到社會文化結(jié)構(gòu)整體的不同,使得權(quán)力制衡的觀念對傳統(tǒng)中華文明來說完全是異質(zhì)的文化基因。若能如此深挖細耕材料,那么以相同的邏輯勾勒出世界歷史上最重要的兩大帝國完全不同的經(jīng)驗圖譜,并非不可能之事。

人性總是相同的,但是相同的人性卻能演化出千差萬別的文明,這就是歷史比較分析令人著迷之處。不過很可惜,《龍與鷹的帝國》未能將這最美之處示人。從其堆積的史料中,我們能看到的是一位身居他鄉(xiāng)的老者,對童年時生活過的異域的想象。在這一點上,倒的確是很中國。

(本文原載于9月25日的《東方早報·上海書評》,原文標題為《“羅貫中大戰(zhàn)奧勒留”的可行性研究》,現(xiàn)標題和小標題均為編者所擬)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司