- +1

雙十一剁手,也是自古以來

原創 方生 循跡曉講

◎ 循跡 · 用文化給生活另一種可能

◎ 作者:方生

◎ 編輯:馬戲團長

◎ 全文約3000字 閱讀需要10分鐘

◎ 本文首發于【循跡曉講】公眾號 未經授權 不得轉載

如今,“雙十一”搶購之瘋狂,已經很難想象。2020年的雙十一購物節(2020年11月1日至12日),天貓成交量為4982億元人民幣。搶購促銷已經成了這個時間段的代名詞。

◎ 自2010-2020年,雙十一成交額不斷攀升

其實,搶購促銷這種事,確實是“自古以來”的文化。

跟現代人一樣,古人生活也需要柴米油鹽醬醋茶,正常過日子肯定需要買東西,他們買東西也去市場。

早在《周易》中就有市場的記載。“日中為市,致天下之民,聚天下之貨,交易而退,各得其所。”大概意思就是,中午的時候,市場開門,聚集大量的人和貨物,人們相互交易,各取所需。

到了兩晉南北朝的時候,市場已經很有規模而且有規矩了,像是《木蘭辭》里寫的“東市買駿馬,西市買鞍韉,南市買轡頭,北市買長鞭”。那時候市場已經分類很細致了,所以才會去不同市場買不同東西的說法。

古人日常買東西是這樣,那他們有沒有像雙十一這樣特定的購物活動呢?

當然有,古代雖然不能網上購物,但是實體店發展的非常繁榮,也會有類似這樣專門的促銷活動。今天說的“集市”這個詞,其實在古代是拆開解釋的,之前說的是“市”。“集”就是定期舉辦的類似現在展銷會那樣的。現在不也有么,有些農村地區,商品流通比較慢,所以會約定一個時間,商販把貨物集中在一個地方售賣,俗稱“趕集”,古代道理也一樣。

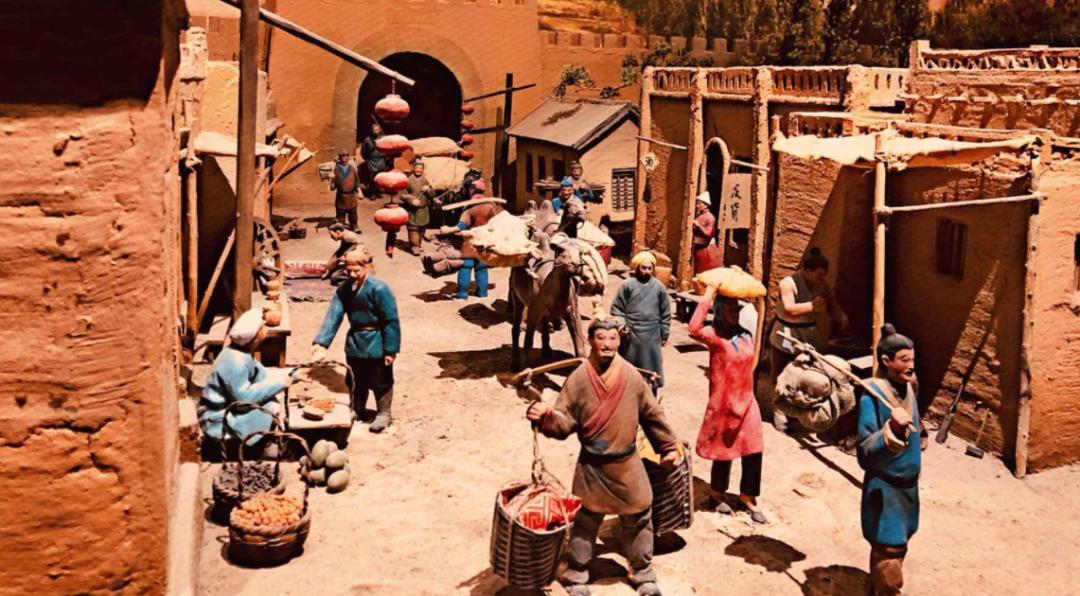

◎ 農村趕集

一般來說,古代的辦集的時間是每月的重日舉行,就是一月一、二月二這樣的。還有就是五大傳統節日,春節、元宵節、中元節、七夕節、中秋節,這種節日進行趕集活動。

因為地點比較少,所以臨到集市開始的時候,人們會提前趕過來排隊,搶購的景象跟今天雙十一零點秒殺的樣子差不多。你要是來晚了,可能就什么都買不到了,不是有那么句話么“起個大早,趕個晚集”最早就是說這種情況的,后來才有了引申意思。

說到這可能有人問了,元旦元宵節買東西能理解,這中元節不是鬼節么?怎么也買東西啊。

這主要是因為從唐玄宗開始,中元節放三天假,既然放了假,那官員百姓不得想辦法應個景兒掙點兒錢,中元節集市就出現了。由此可見,放假和買東西,這二者的聯系,確實是自古以來的傳統。

還有一個比較特殊的就是七夕節大集。

七夕節現在被當成是情人節,其實不對。七夕節在古代叫乞巧節,人們會祈求家里的女孩變得心靈手巧,以后能嫁個好婆家,所以這天應該叫女孩兒節。同時這天還有一個習俗,就是女性可以出門逛一天。

◎ 乞巧習俗作為一項流傳已久的民俗活動,圖為廣西藤縣婦女在七夕節這天展示手工制作工藝品的集會,這一天,長輩們也會做巧果、采花,以瓜果、甜食等供奉織女小仙女,保佑家里的女兒們長得聰慧靈巧。藤縣乞巧節已于2014年列入自治區級第五批非物質文化遺產保護名錄。

宋朝之后的女人,大門不出二門不邁,很難有機會出門,七夕節這天除外。不少女孩子會在這天和自己夢中情人相約見面。

商人們肯定也會抓住時機,在這一天做女人的生意,賣些衣服化妝品之類的,專門掙這些女人的錢。女人的錢自古以來都好掙,因為就算她們沒錢花,也有主動買單的人。

除了化妝品和衣服,古代集市賣的貨物種類相當多,一點不比今天少。從老百姓日常用的柴米油鹽,到貴重點兒的牛羊豬狗肉、水產品、再到耕牛、農具什么都有。

到了唐朝,跟其他國家貿易也更頻繁,集市上會出現異國他鄉的物品,甚至一些外商都會參加,賣一些他們家鄉的特產。比如說日本的手工藝品,中東的針織品、金銀器,都在集市上出現。這幾樣就屬于當時的奢侈品了,只有達官顯貴才能買得起。可以說古代的集市除了沒有今天的高科技產品,其他種類應有盡有。

古代集市不光是商品種類跟今天類似,就連促銷的思路跟今天都差不多,甚至現在商家干的都是古人玩剩下的。

最常見的方式就是名人代言了。

◎ 當地還有王羲之賣扇的雕塑

例如東晉大書法家,能寫出天下第一行書的王羲之,就做過代言人。有一次,他在集市上看見一個老太太賣扇子,他看見老太太的扇子半天賣不出去,心生憐憫,打算幫個忙。于是在老太太的扇子上提了自己的字,老太太不知道這人是誰啊,看見王羲之給自己寫字,還特別潦草,挺不高興。

王羲之跟老太太說:“您就告訴別人,這是王羲之寫的字,每把扇子價格提高一百倍”,說完就走了。老太太沒轍,死馬當活馬醫吧,逢人便說這是王羲之寫的扇面兒,扇子自然買的很快。可以說這就是代言的鼻祖。

類似這樣的名人代言還有很多,當年蘇軾被貶到黃州,在那里無意中發現豬肉的新吃法,還寫了一首《豬肉頌》,里面提了一句:黃州好豬肉。這下子,黃州的豬肉就成網紅食品了,所有人都想來嘗嘗,當地的豬肉鋪生意越來越好。

商人得了便宜也沒忘了蘇軾,代言費就是承包了他一家老小的豬肉。跟這兩件事兒差不多的還有李白代言的酒,陸羽代言的茶。甭管是真是假,老百姓都愿意為明星代言買單。

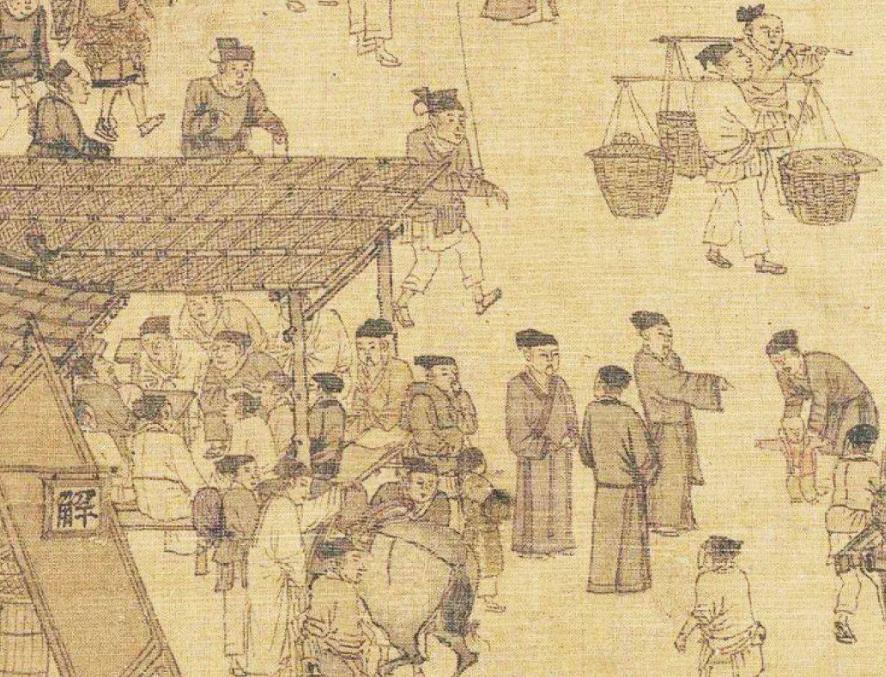

◎ 《清明上河圖》局部

宋朝的時候,由于民間商業發展迅速,商家之間的競爭也增大不少,為了讓生意好做,商家發明了很多促銷方式,像是:賒銷、撒贊、送力、紅票、削價、關撲。

賒銷就是信用消費,東西拿回家先用著,用得好再付錢。撒贊是餐飲行業比較常見的手段,說白了就是先嘗后買,跟現在超市那些免費試吃一個意思。送力就是送貨上門,早在宋朝,人們就可以體驗拆快遞的快樂。

◎ 《清明上河圖》中送外賣的飯店伙計

順便說一下,宋朝的外賣行業也非常發達。當年趙匡胤過生日,文武百官前來朝賀,本來趙匡胤沒打算留大臣們吃飯,畢竟他是馬上皇帝,性情豪爽。看到群臣朝賀,心中大喜,當時下令請文武百官吃飯。這可難壞了御膳房,畢竟他們什么都沒準備。趙匡胤得知此事之后,就讓身邊太監出宮,到東京汴梁城中買外賣。雖然送回來的時候,有些菜已經涼了,但是并沒有影響宴會的豐盛。

從此之后,皇帝生日吃外賣就成了傳統。后來商家覺得這是筆不錯的買賣,就把外賣發揚光大。有些商家為了避免菜在路上變涼,不好吃。就專門發明了一種特制的食盒,上下兩層,上層放菜,下層放熱水,最早的保溫箱也就出現了。

言歸正傳,繼續說促銷方式。

紅票的意思就是返券,消費滿一定錢數,給你代金券,讓你下次還來。削價就是打折,跟今天一樣。關撲就是賭博,買賣雙方拿商品作為賭注,如果顧客贏了,那么直接拿走不用付錢,商家贏了,那光收錢不給東西。

這玩意很符合人性里的賭徒心態,在宋朝很受歡迎,上至王公大臣,下至平頭百姓,都很喜歡玩。像是宋仁宗就經常在宮里玩關撲,有一次還輸給宮女一千多文錢。宋仁宗看到自己辛辛苦苦攢下的私房錢輸出去了,不甘心,想讓宮女還給自己,被宮女果斷拒接了。

萬幸這是宋仁宗,這要換成明武宗之輩,宮女估計已經嗝屁著涼大海堂了。

◎ 宋仁宗畫像

不過因為關撲賭博色彩太重,所以朝廷規定,每年只有元旦,冬至和寒食節這三天可以關撲買東西,其他時間不行。關撲的游戲也是多種多樣,最簡單的就是玩色子,兩邊比大小,復雜點兒的也有投壺這類的游戲。

根據《東京夢華錄》的記載,當時有個早點攤,一個客人跟商家關撲,賭資12文,賭注是一個燒餅。客人投壺,投中了白拿一個燒餅。結果,客人連續進行了20多次,才贏走燒餅,價值已經遠超燒餅錢。但是客人贏了燒餅之后還是很開心的,興高采烈地吃完了。

古人促銷方式都這么多種,現代人的促銷方式更是多種多樣,領著你花錢。

現在雙十一又有了個新名字叫“剁手節”,相信大家身邊都有這樣的朋友:每年到這幾天就瘋狂消費,錢花超了就喊著要剁手,有人還會發朋友圈表示自己已經剁完手了,希望大家理智消費。

殊不知,現在喊剁手都是鬧著玩,過去還真有買東西剁手的。

想當年,漢景帝在位的時候,后宮有幾個妃子特別愛花錢,經常動用國庫的錢去購物,買奢侈品。一來二去花的太多了,漢景帝不高興了,一氣之下把這幾個特別愛買東西的妃子手給剁了。之后后宮消費少了一半,都不敢買東西了。

這才叫剁手,別瞎起哄,萬一真有想不開的,想效仿古人,那我可不負責任。

縱觀古代歷史,商業上的繁華不僅給朝廷帶來豐厚的稅收,而且也讓普通人的生活得到改善。而想讓工商業持續保持繁華,普通人的小日子過得安逸滿足,則完全取決于朝廷對工商業的政策。

畢竟,一個包容、開放、不伸手的朝廷在歷史上是不多見的。

(END)

原標題:《雙十一剁手,也是自古以來 | 循跡曉講》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司