- +1

晚清官員如何處理與天主教會的關系?

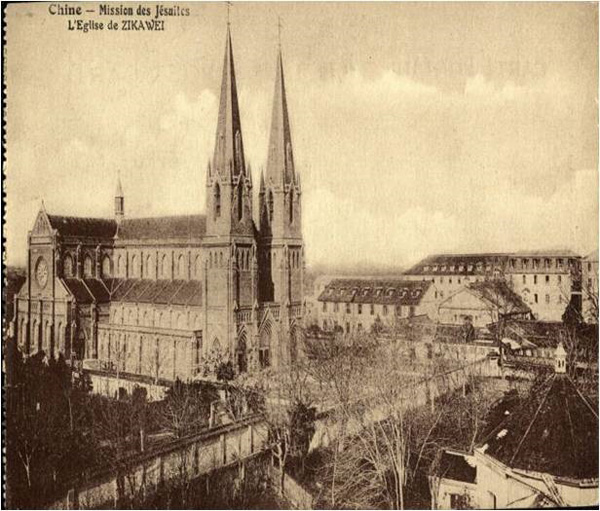

近代以來的上海,不僅是中國最開放的前沿,也是基督宗教在華的活動中心,這一點對于天主教來說,更是如此。明末徐光啟與傳教士利瑪竇之間的故事,已在歷史教科書和各類研究著作中被反復述說。徐氏后人經營的徐家匯,也在晚清之后成為整個天主教江南傳教的中心。

晚清官員與上海天主堂

19世紀后半葉,徐家匯作為天主教在上海的中心,吸引了諸多晚清官員的目光。天主堂作為天主教會的物質空間載體,則成為這些晚清官員駐足注目的中心和焦點。在這些晚清官員中,不乏一些舉足輕重的人物,如近代思想家郭嵩燾、滿人高官崇厚等。

在考察晚清官員與上海天主堂的關系前,我們有必要對天主堂的歷史有所了解。在晚清江南教區的歷史上,徐家匯天主堂有新舊兩座,新的一座即現在的圣依納爵主教座堂,于1910年10月22日開堂。

而上海另一處著名的董家渡天主堂,它的建造功能是作為當時的主教座堂,由羅伯濟主教于1847年11月21日主持奠基禮,直到1853年3月30日舉行祝圣典禮。值得一提的是,董家渡的建堂用地,是1847年2月上海道臺用來抵償已改為關帝廟的老天主堂的。

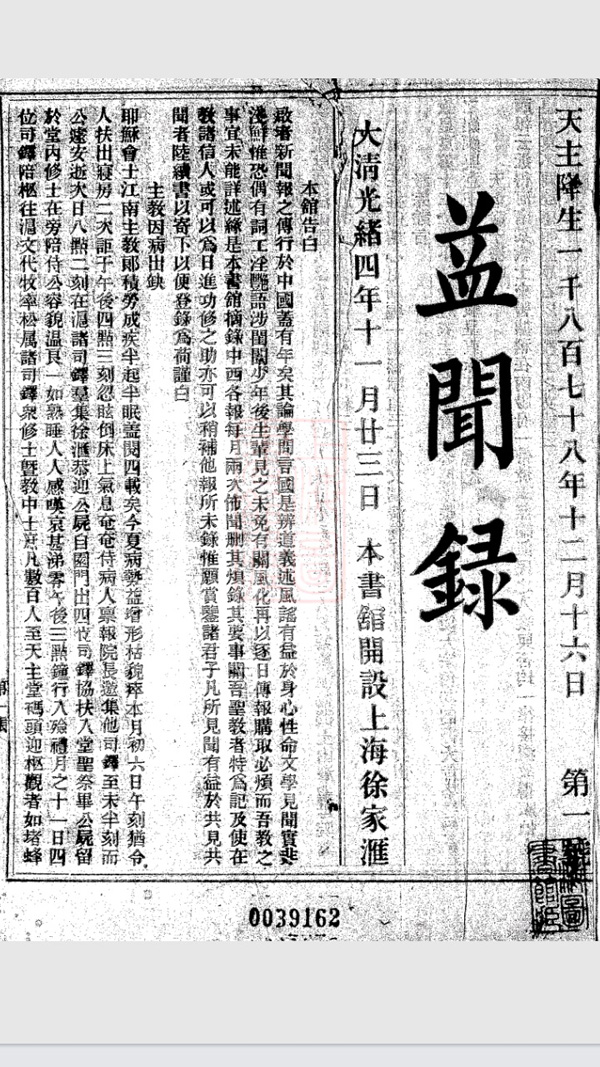

彼時上海天主教所辦的《益聞錄》,報館設在徐家匯,1878年創辦。《益聞錄》自1878年創刊至1911年終刊,經歷了《益聞錄》、《格致益聞匯報》、《匯報》的演變過程,成為時人了解西學和天主教的窗口之一。在《益聞錄》的時事報道中,包含了對晚清政府及大小官吏的關注,此外也刊載有一些晚清官員與上海天主堂互動來往的新聞報道。這為我們審視天主教會與近代上海社會之間關系,提供了獨特的視角。

郭嵩燾和天主教的接觸

在晚清外交史上,郭嵩燾(1818-1891)是避不過去的一位著名外交家。郭嵩燾的外交生涯起步于光緒元年(1875),起因就是當年2月份發生的“馬嘉理事件”。光緒二年十月十七日(1876)晚,郭嵩燾等人從上海坐輪船赴英國,就任中國首屆駐英公使。光緒五年三月初五日(1879.3.27),郭嵩燾回抵上海。

郭嵩燾在上海期間,到多處參觀游覽。三月二十日(1879.4.11),他與兩名友人一同來到格致書院,并與美國監理會牧師林樂知(Young John Allen)會面交談。有意思的是,郭嵩燾在參觀過林樂知所藏的“各種小機器”、“化學機器”后,與后者一同到徐家匯天主堂繼續游覽參觀。

郭嵩燾在其日記中曾記錄自己對天主教的看法。光緒二年十一月十一日(1876.12.26),他讀到林樂知所著《中西關系略論》一書。郭嵩燾在閱讀到林樂知書中所列的“總署照會各國教案章程八條”時,回憶起了他與曾任總理衙門大臣的文祥之間的一場對話:“往與文文忠公論天主教為禍之烈,黔、蜀尤甚,實由地方官辦理參差,動為所持,積久而風習成,遂至無可施治。承天津教案之后,會商各國妥議章程,以為善后之計,或猶可稍圖補救。文忠公言‘曾議數條,會商各國,皆置不理’。”這是郭嵩燾對“教案”的看法,是相對客觀的一種分析,認識到地方官在辦理“教案”時的失責之處,以及給清廷外交帶來的被動。

郭嵩燾的上述言論,指向了天主教在近代中國社會引起的“教務”問題,即清政府和中國各級行政地方大多面對的基督宗教傳播問題。而郭嵩燾除了關注“教務”,也對“洋務”有極大興趣。徐家匯周邊的天主教附屬事業,在某種程度上帶有“西學”的影子。

1879年第4期《益聞錄》以“星使過匯”報道了郭嵩燾參觀徐家匯天主堂的經過,教會人士評價他“于行色匆匆之際,猶欲一展眼界,其留心于天文格致之學,亦可見一斑矣”。

這一評價與郭嵩燾自己當時對洋務的態度是相一致的。正如他在三月初八日(1879.3.30)日記中所批評的,“西洋政教、制造,無一不出于學”,肯定了西方“實學”在富國強民上的作用,希望國人“知有實學,以挽回一世之人心,允為當今之急務矣”。

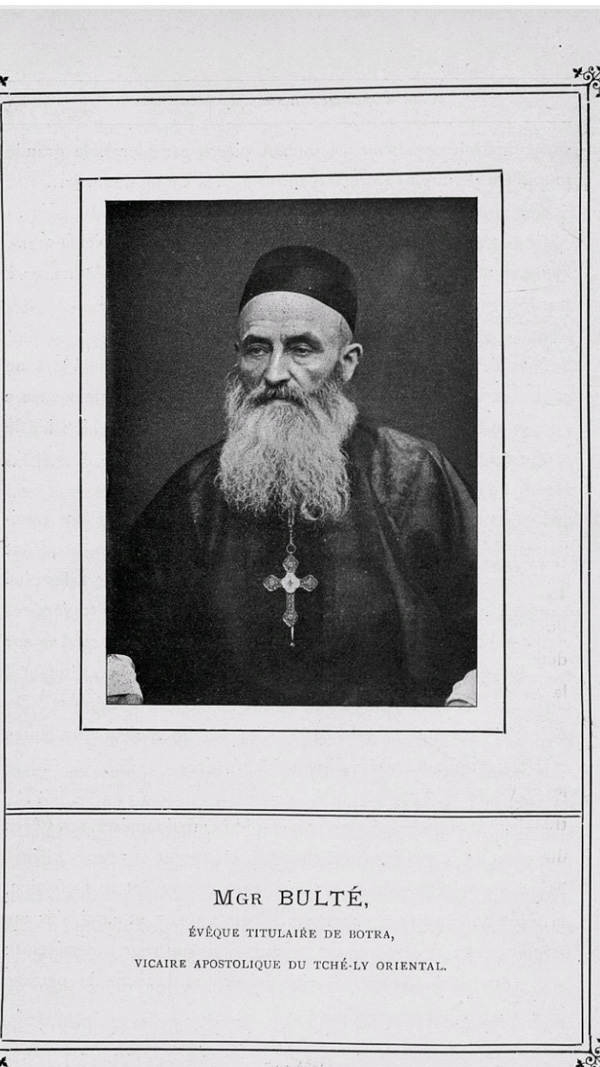

《益聞錄》的報道代表了天主教會的觀感,而郭嵩燾自己的觀感可從他的日記中一窺究竟。除了林樂知外,郭嵩燾在徐家匯天主堂主要由一名叫“步天衢”的天主教神父陪同。步天衢(Henricus Bulté,1830—1900),法國耶穌會士,1864年4月9日抵華,曾在崇明傳教,1880年赴直隸東南獻縣教區任主教。

在其陪同下,郭嵩燾參觀了教會學校、博物院、印刷館等處設施。可以看到,郭嵩燾對天主教在徐家匯的附屬教育事業和慈善機構較為感興趣,尤其關注徐家匯天文臺的各種測量儀器。

郭嵩燾在日記中還提到了“馬眉叔”,此人實為馬建忠,是近代著名天主教人物馬相伯的兄弟。1852年馬氏兄弟二人入上海徐匯公學肄業;馬建忠后以福州船廠學生出洋,到達法國后,曾迭任郭嵩燾、曾紀澤隨員。

除了外籍傳教士和他所熟知的具有天主教背景的同僚外,郭嵩燾在這段記述中還提到了兩位晚清江南教區的中國籍神父。“海門黃志山”為黃伯祿,教會史家方豪稱其為當時中西神父中的“佼佼者”,著述頗多,在法國漢學界亦有聲。郭嵩燾提到的另一位華籍神父沈容齋則與馬相伯、李問漁等人同入“耶穌會初學院”為同學。郭嵩燾在日記中把他們與馬建忠并列,也顯示出他對這些中國神父才能的認可。

郭嵩燾精于洋務,相對于保守的士大夫有更開闊的胸懷去接受西方在器物上的先進之處。徐家匯天主堂所附屬的各種事業,也帶有這種“先進性”。郭嵩燾并未因這些事業隸屬于天主教會,摒而棄之。正如沈容齋光緒七年(1881)在《答客芻言》一書序言中所說的,當時的中國有多人“墨守陳編”,“以天主教為非吾族類而不屑問”。可以說,郭嵩燾對徐家匯的這次游覽,避免了這種自負。

教案對地方官仕途的影響

我們在回顧近代天主教歷史時,不得不提到“天津教案”。1870年6月21日,因“民教沖突”,“天津教案”爆發了。20多名外國人被殺,望海樓天主堂等多所建筑被焚毀,20名中國人因燒毀教堂而被處死,25人充軍,天津知府、知縣發配至黑龍江。在“天津教案”發生后的處理過程中,時任三口通商大臣的崇厚是繞不過去的關鍵人物。清廷迫于外交壓力,命崇厚任出使法國。崇厚也有了第一次出使外國的經歷。

崇厚于同治十年十二月十七日(1872.1.27)回到上海。根據其隨員張德彝的日記,第二天多位上海地方官及外國人士前往小南門的“也是園”拜會崇厚。在這些來訪者中,有幾位上海天主教會的人物,“法國神甫郎懷仁、步天衢、蔣超凡等陸續來拜。”

步天衢前文已經介紹,而郎懷仁(Adrien Languillat)的身份和地位在天主教會內要比前者更高。郎懷仁于1844年10月5日來華;1856年赴任直隸東南教區代牧一職;1864至1878年任江南教區主教。

郎懷仁在直隸時,與清廷官員建立了良好的關系,到了上海后,他繼續重視與官員處理好關系。《江南傳教史》中記載:“他一到上海,首先關心的就是同城里的官員打交道,并且,如屬可能,盡早和南京總督溝通關系。”

郎懷仁的這種努力,得到了清廷高官的稱贊。同治二年三月十日(1863.4.27),總署給法國公使函中,認為郎懷仁“安分傳教”,“善行可嘉”,“并不妄自尊大,似乎尚能守康熙間西士風范,故能與官民協洽”,若其他傳教士也能如此,那么地方官民“必照彼時西儒相待”。

康熙年間的“西士風范”,是許多傳教士來華之后孜孜追求的目標,也是清廷在其歷史記憶中對西方傳教士的最佳印象。郎懷仁得到如此肯定,對于緩解彼時天主教會與中國的矛盾,是有所助益的。實際上,前文提到郭嵩燾在徐家匯看到的天主教會附屬的現代化事業,也要歸功于郎懷仁。

郎懷仁之所以拜會崇厚,也因二人早已有所交往。1864年郎懷仁受羅馬教廷之命“調移江南”;1865年2月23日,他趕往天津以便搭船到上海,郎懷仁乘此機會同清政府駐天津的北洋三口通商大臣崇厚交了朋友。郎懷仁與崇厚在天津建立的私人關系,在后者由法國回到上海時,得到了延續和加強。

值得注意的是,與郎懷仁同行的還有一位華籍神父蔣超凡。根據教會史料所載,蔣超凡生于1817年,崇明人;1850年徐匯公學興辦,蔣超凡曾在此執掌教鞭;1858年進董家渡修道院;1863年晉升為神父后,奔赴各地傳教,且襄助朗主教辦理交涉事件。可見,蔣超凡陪同郎懷仁會見中國官員,是其日常工作的一部分,此次拜見崇厚也不例外。

崇厚的第二次出使經歷是1878年奉旨出使俄國,辦理接收伊犁及中俄新約等事。而崇厚與上海天主堂之間的關系,發生在他從俄國回到上海之后。崇厚于光緒五年十月十九日(1879.12.2)到達上海。三天后,剛剛就任江南教區主教不久的倪懷綸(Valentin Garnier)“命駕往拜”。翌日,崇厚造訪董家渡天主堂,回拜倪懷綸。倪懷綸主教是繼任郎懷仁為江南教區主教的,董家渡天主堂正是彼時的主教座堂。

1879年第29期的《益聞錄》以“星使駕臨董堂”為題,報道二人之間的來往。《益聞錄》評價崇厚“談吐如藹月融風,謙以自牧”,贊美崇厚的個人談吐和修養;而崇厚在交談中提到“前與原任主教朗公,極相契密”,“今聞作古已屆星週,大有人琴之感”,表達了對一位老朋友去世的哀嘆和惋惜;倪懷綸另請崇厚“往徐匯一游”。耐人尋味的是這篇報道的最后一句:“中外和好之情,亦可見一斑矣。”

在這篇新聞稿的作者看來,晚清官員與天主教會領袖之間的關系如何,會影響到天主教與中國社會的融合,也間接地影響到中西關系的穩定。如果作進一步分析,與天主教會的關系如何,或者一旦發生“教案”,地方官處理妥當與否,也直接影響到其仕途的穩定程度之大小。以崇厚兄長崇實為例,或能更好地理解教會與中國社會關系好壞對一名地方大員的影響。同治五年(1866),崇實任成都將軍兼屬四川總督,元旦時崇實賦詩一首,其中一句為“雙印同懸任未專,別有隱憂非盜賊”,崇實自注“每辦中外交涉之件,十分棘手”。其實,讓崇實感到棘手的并非地方治安的好壞,而是牽涉中外關系的“教案”。

《益聞錄》作為一個媒介傳播者,報道傳教士與官員的良性互動,實際透露出天主教會向中國社會表達善意的主動性。這種主動性如能得到官員的積極回應,“教案”或“民教沖突”的發生頻率會降低多少,我們不得而知。不過,可以推斷的是,崇厚接受了“天津教案”的教訓,與天主教會保持了良性的互動。

天主教會為何重視與地方官員的互動?

《益聞錄》中對晚清官員參觀上海天主堂的新聞報道,不僅僅只有郭嵩燾和崇厚兩位。滇軍將領楊玉科、湘軍將領鮑超、淮軍將領潘鼎新等人,也都在上海中轉時,去往徐家匯天主堂或董家渡天主堂游覽,并在教會人士的陪同下參觀各項附屬事業。

此外,上海地方官更是天主堂的常客,他們與天主教會的來往,在彼時已是一種常態,甚至成為慣例。值得注意的是,上海天主教會對于這種官教互動,在內部已有經驗性的總結。

據教會文獻稱,前文提到的黃伯祿神父曾“充主教文案”。這位華籍神父編著有《函牘舉隅》一書。此書主要是為傳教士與晚清官員之間的往返公牘提供寫作范例,其中大多與“教務教案”有關,是為處理“民教沖突”而作的。

也正如黃伯祿在其序言中說:“承各直省官憲,深知教士獨行其素,故交以道,接以禮,主賓酬酢,無間中西,是司鐸之于當道,所有翰墨往還,亦惟是通問詢、申慶賀、循交際之常而已。”黃伯祿在與晚清官員的實際接觸中,總結出了一些經驗,并嘗試將之推廣到全國各地天主教會,以便與中國社會更好地融合。

臺灣學者呂實強曾在其《中國官紳反教的原因》一書“結論”中作出假設:“基督教在華傳教一事,如不用政治武力強迫推行,雖未能全免于沖突,但未始不可以和平方式為主,由逐漸的相互了解,而達于彼此交流與融合。”這一論斷或可以更好地理解晚清官員與上海天主堂中所發生互動的意義。

自天主教于晚明大規模來華后,一種新的宗教場所“天主堂”在中國各地扎下了根基。天主堂除了具有供神職人員舉行圣事,“信眾”參與宗教儀式的功能外,還成了中國社會與在華天主教會互動的場所。作為封建朝代統治階層的官員們,也在不同時期的各種情境下與天主堂進行著互動。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司