- +1

“偽”與“奴化”的陰霾:淪陷區學生在戰后的處境

抗戰期間,眾多師生不避艱險、顛沛流離,撤退至大后方繼續辦學,為培養人才,保存文化血脈發揮了關鍵性作用,這些以西南聯大為代表的西遷學校,混合著戰爭與革命、苦難與輝煌的宏大敘事,成為不斷被后世回味與言說的教育傳奇。相形之下,日偽統治區內的學校,則成為歷史的灰色地帶,淪陷區子弟受教育的情況,在今天很多人的印象中,大抵可以用“奴化教育”一言蔽之。

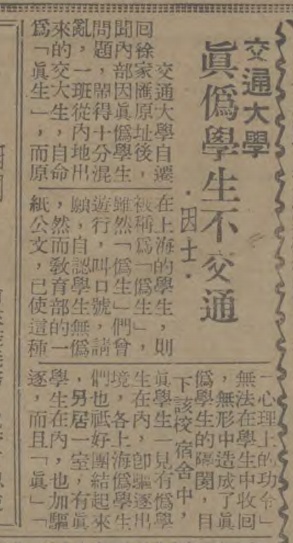

事實上,對大后方教育與淪陷區教育評價的巨大反差,早在戰爭結束之初就已經形成了。1946年初,有署名“綿之龍”的論者在上海《大光明》周報撰文稱“儲鈔變法幣,二百折做一;而偽學生之與勝利學生比較起來,恐怕貶值之甚不止此數”。抗戰勝利后,國民政府曾把法幣與汪偽在淪陷區發行的“中央儲備銀行券”(簡稱“中儲券”)兌換比率定為1:200,造成收復區民眾頓成赤貧,而手持大量法幣的后方歸來人士則一夜暴富。“綿之龍”將“偽學生”(淪陷區學生)、“勝利學生”(大后方學生)與貴賤懸殊的偽鈔、法幣相類比,形象地凸顯了這兩大群體在戰后迥異的處境。

為何在日偽統治下求學?

“勝利學生”與“偽學生”形成的初始原因,當然是戰時有的學生在大后方求學,有的學生卻滯留于淪陷區。1945年戰事結束之后,社會上已有輿論指責淪陷區學生“未能勇敢的到后方去,敷敷衍衍接受了奴化教育”(1945年12月20日《民言報》)。“如果戰端一開,那就是地無分南北,年無分老幼,無論何人,皆有守土抗戰之責任,皆應抱定犧牲一切之決心”。那么,日軍鐵蹄即將占領城鎮與校園之時,為何仍有千千萬萬的青年“未能勇敢的到后方去”呢?其中緣由,我們可以大致總結為以下四種:

第一,經濟原因。從淪陷區奔赴大后方,首先得有必要的盤纏,這顯然不是人人都支付得起。1946年,《申報》曾刊登過三位高中生的來信,其中簡潔明了地說“有人一定又要問:‘為什么到偽校讀書?為什么不到大后方去讀書?’我們唯一回答,是一句話:‘沒有錢’。”(1946年7月11日《申報》)“偽北京大學”學生在1945年末亦向社會傾訴他們的無奈:“誰愿意作奴隸?誰愿意受敵人的鞭笞?誰不慕戀祖國的撫慰?誰不向往自由憧憬解放?八年來我們停留在淪陷區,在敵人統治下的學校里求學而不曾到內地去,這并不是我們甘心做奴隸,甘心受‘奴化教育’,而是受了客觀條件的限制,我們都是家境清寒的學生,我們中甚而有一部分是半工半讀的學生,我們極想到內地去上好學校,可是這一大筆路費向何處籌措?”

第二,家庭原因。奮不顧身離家跑到大后方的當然有,但被家庭各種因素影響,無法遠行者亦為數不少。1939年,北平輔仁大學國文系學生董毅就在私人日記中記錄下自己的心聲:“常常想到許多親戚朋友同學,認得的,耳聞的許多、許多都到南方去了,有的告訴我南方生活之奇事與困難,一路上之苦況,而我必心中立刻羨慕他們,欽佩他們的勇敢,而自慚自己不能去南方。”日記中“南方”即是指大后方,董毅雖然略感自慚,但轉念一想又覺得“也沒有什么不如他人的地方”,“個人有個人的環境,環境及一切允許,你自然可以毫無留戀的遠走高飛,但是我是不同的。家庭里,第一樣經濟是不允許我走,第二樣尤其是重要的,母親沒有人照顧,弟妹們都很小,父親既老且病,所以我為了父親的病即便暫時也得留在家中”,“所以我不去南方有我自己的一番道理和苦衷”。

第三,日偽交通封鎖。穿越封鎖線,從淪陷區到大后方并不是一件輕松的事。太平洋戰爭爆發后,北平燕京大學被日偽解散。1942年燕大在成都復校,消息傳到北平后,燕大學生林燾決心投奔自由,1943年5月,林燾等一行六人乘火車從北平出發,經徐州轉到河南商丘,下車后旅客需逐個被日軍盤查后才能出站。他們有驚無險地度過這一關后,又雇車離開商丘,經亳縣敵我兩軍交界的火線,奔向國軍控制安徽界首,在這里滯留半個多月后,幾經周轉,他們搭上軍用汽車到洛陽,然后坐火車去西安轉寶雞,再坐長途汽車上秦嶺到雙石鋪等去成都的“黃魚車”,一路飽經磨難,“一般同學從北平到成都只需要二十來天,我們竟走了兩個多月,到成都已是八月初了”。20歲出頭正年輕力壯且結伴而行的林燾尚且如此,遑論其他年齡尚幼的學生,或體力較弱的女學生。

第四,大后方社會承載能力有限,無法容納所有學生。1945年末,一位北平“偽學生”就曾為自己辯護:“當然于政府退卻之后,都跑到后方去,但事實可能嗎?試問二萬萬以上淪陷的同胞,后方容得下嗎?我親耳聽到說,到內地去無親無靠時,照樣沒有辦法,政府不能普遍救濟幫助,也許無法生活存在,的確也有已跑到抗戰區里,沒辦法而又跑回來的,這是事實。”(《北大師大校友會刊》第1期)教育部長朱家驊1945年11月在北平對全市大中學生講話時也坦承,“中國土地如此之大,人口如此眾多,要使淪陷區全部青年完全撤退,事實上也是不可能的”。

不得不說,在八年抗戰這樣漫長的時間內,無數中國青少年忍辱負重在日偽統治下學習,是一件無法避免的事情。

戰后社會的隔閡之見

1945年8月10日夜,抗戰勝利的消息傳遍中國,這一突如其來的消息瞬間改變中國的國運,更令無數“南望王師又一年”的淪陷區民眾歡呼雀躍。但是,大后方人士與收復區民眾之間卻因暌隔多年而留下了罅隙。著名翻譯家傅雷1945年11月曾略帶諷刺地描述當時社會的不和諧之音:“收復區的一切,過去兩個月內幾乎全免不了戴上一頂‘偽’帽,差一點連泥土和黃浦江長江的水,八年中照過華北華南華中的太陽都沾了偽氣,有了附逆的嫌疑。”一位天津作者則非常失望地指出社會上存在“一種懷疑的態度”:“許多‘大后方’歸來的老朋友,見面之后,多半對這‘未曾到內地度過金’的朋友打了問號,言詞與態度大為異狀,有心的加以防范……還有初次見面的朋友,經介紹之后,一開口就是‘兄弟剛自重慶飛來’以示不凡,繼續著就是講述一通自認為的過去光榮。”(1945年12月26日《益世報》)另有收復區民眾表示:“在光復的三個月來,我們聽膩了,看煩了‘奴化’,‘睡眠’,‘麻醉’……等卑鄙而消極的語詞。是對收復區同胞懷疑吧?是對收復區同胞不信任吧?”他們認為,“淪陷區里的民眾,因歷遭敵人的壓迫,對于國家的觀念更加深切,所謂惟有失乳的嬰兒方才感覺無母的痛苦。由此可知,淪陷區里的同胞,愛護國家的心理自不弱于后方”,他們進而呼吁“當局必須對收復區民眾的本質有正確的估計”,“執政當局及各新聞刊物,此后對于偽字盡量少用,以減少收復區里人心上的創痕”(1945年12月3日、11日《大公報》)。大后方來人高人一等的心理,以及對收復區民眾懷疑、歧視的態度,絕非是孤立的現象,而是戰爭勝利后相當普遍的事實,以至于1945年12月《益世報》專門刊發題為《同胞不可分等》的社論,呼吁國人團結:

后方與收復區,是一國,同是中國的人民。抗戰勝利,是收復區投入國家的懷抱,是后方重返家鄉,正如一家兄弟,一個為國家前途,隨著慈母——政府——輾轉奔波,出死入生,受盡八年的困苦艱辛;一個留守家園,維系不絕如縷的命脈根基,遍嘗苛毒恥辱。現在團聚了,應該如何的歡欣融洽,挽起手來,在慈母的愛護領導下,共同擔負建國工作!漢奸不過千百人,收復區的百姓,絕不是個個奸偽,所以在勝利以后,全國復員全國建設時期,不該有“真”“偽”,更不該有“義民”“順民”,尤不能再有“天上來的”“地下的”與“當地的”之分。同是國家的人民,應在同等的立場,奮發圖強,每個人的心中,不要再存絲毫畛域之見,更不能有“勝利”與“征服”的念頭。如果后方仍是后方,收復區仍是收復區,兩地人民,有清晰的分野,中間隔著“鴻溝”,各自團結,各成黨派,再各行其是,民族的新分裂,即在目前,國家的前途,焉敢設想!

在這樣的大環境下,留在淪陷區求學的學生,很自然地也被扣上一頂“偽”帽。國民政府、中共與一般輿論均曾聲稱,收復區青年學生或多或少已被日偽的教育所“奴化”、“麻醉”。

教育部長朱家驊1945年9月表示:“至于抗戰期中,敵寇在侵占區域實施的教育政策,尤為毒辣,此在教育實施上應當有一確定政策,始能應付得當。就時間方面來說,平津京滬敵人,曾施行八年的奴化教育,至東北、臺灣、澎湖、旅順、大連更不必說了。誠然,在這些區域內反抗侵略的,仍在不斷奮斗,但是大量的青年和一般民眾,已于不知不覺中受了敵偽的麻醉,在所難免”。(《朱家驊先生言論集》)

與朱家驊“大量的青年”被“麻醉”的判斷不同,中共《新華日報》認為有少數青年已經“認賊作父”:“淪陷區的青年們為了種種的原因而無法內遷的,被迫著飲鴆止渴的‘入學’了。雖然多數的青年,可以說是懷著無言的憤怒而朝夕在‘南望王師’的,但是依然難免有些在潛移默化之中,逐漸的‘認賊作父’了。他們忘懷了祖國,他們不覺得仰承敵人的色笑是不可饒恕的罪行,他們在漢奸的牽引之下,成為斫喪國本的奸逆的后備軍。這批青年是將來社會的隱患,是社會中潛在的惡瘤。”(1945年9月22日《新華日報》)

青島市政府機關報《青島公報》則不考慮數量問題,徑直下斷語:“抗戰八年來,不幸的淪陷區學生們,一直受著奴化教育,這種教育,含著充分的毒素在里面,使學生們養成了奴化的性格,崇日的心理,墮落的生活。”(1945年12月1日《青島公報》)

1945年9月20日至26日,全國教育善后復員會議在重慶召開。22日,針對收復區教育整理問題,“大會一致主張整理收復區教育,應明辨忠奸之分際,伸張民族正義”。鑒于偽組織所辦學校,如“偽中央大學”“偽北京大學”等,均有要求政府承認之趨勢,北京大學代理校長傅斯年、中央大學校長吳有訓等27人聯名提出臨時動議:“本會為伸張正義起見,請政府立即解散并令后方原有各校不得承認各偽校學生之學籍,其教職員照通案辦理”。此議隨即獲“全場一致鼓掌通過”。根據全國教育善后復員會議通過的關于收復區教育復員與整理問題的相關法案,教育部正式決定對收復區的教員、學生實施甄審,各偽校學生需重新進行登記、考核,以決定其學籍。這一方案的出臺,無疑是大后方社會判斷收復區學生附逆、“奴化”之后的某種懲戒策略。

校園內外的風波

教育部次長朱經農1946年2月就已經注意到,與社會上大后方、收復區壁壘分明的現象一樣,青年群體中畛域之見亦甚為嚴重,他在南京對記者坦言:“教部今日已面臨一重大問題,即如何能使大后方學生與收復區學生,平安相處。以現狀觀之,殊堪殷憂。蓋今日收復區學生,心理上之不正常感覺,與后方學生潛在之‘優越錯綜觀’,兩者之調和,教部雖煞費苦心,尚鮮實效。”(1946年2月7日《申報》)

朱經農的擔心顯然不是杞人憂天,1946年,廣州中山大學、上海交通大學等校的“勝利學生”(或稱“真學生”)與“偽學生”之間就沖突不斷。1946年1月,經甄審考試后,246名偽校學生被分發到中山大學各院系,但該校千余名學生到處張貼標語,一致拒絕他們入學,并向校長王星拱請愿。中大學生的理由是:“我們因抗戰曾再四播遷,流離轉徙,而他們卻甘為順民,受奴化教育,在紀念國父的最高學府中,他們是不能踏進的”(蕪荒:《中大拾零》,《大聲》(復刊號))。交大遷回徐家匯校址開學之后,學生內部也因“真偽”問題,鬧得校風混亂。上海《吉普》周報對此有這樣的描述:“從內地來的學生,自以為真學生,而把本市的同學,目做偽學生,當見了面時,總表現出鄙賤不足道的樣子,有的還在口頭上用很尖刁的語調來盡情諷刺。但在本市學生方面,以為官有偽,學生無偽,當然不肯表示服帖,便也抓住了真學生的成績,一般的劣于偽學生的弱點,來一個以牙還牙,因而雙方益如水火,不能相容,行不同路,坐不同室,食不同桌,讀不同言。尤其雙方的臥室,更是壁壘森嚴,偽學生跑到真學生的臥室中去,固然要喝令止步,真學生錯入了偽學生的臥室,也照樣要給轟出去。而在形勢日趨緊張之下,已曾數度傳有雙方將以武力從事的傳說。”

因“偽學生”問題引發的矛盾不僅僅存在于校園,而且蔓延至社會。甄審政策推行之后,偽校陸續被接收、解散,但是大后方學校復員卻遙遙無期,收復區學生遂陷入走投無路的境地。1945年末,上海若干偽校的學生連日向當局請愿,喊出“我們要讀書”的口號;“偽中央大學”數百名肄業學生,則結隊游行,沿途高呼口號“我們要進正式大學”,并張貼“學生無偽”之類的標語。類似的反甄審活動,在北平、天津、青島等地亦頗為踴躍,給戰后混亂的時局更增添了一份不穩定因素。

“偽學生”被“奴化”了嗎?

勝利之后,校園內外的種種糾紛,其發端大約在“偽”和“奴化教育”這兩個曖昧的概念。當政府和輿論指責收復區學生沒有去大后方求學時,收復區學生的反駁也格外有力:“若政府責我青年不能立于抗日第一線,而甘受敵人之壓迫,試問政府,何于敵人發動侵略時節之后,由東北而華北,由華北而華中,由華中而華南耶?”(《北平學聯〈給收復區全體青年同學的一封信〉》)國土淪陷,學生被迫在日偽統治下接受“奴化教育”,淪為“偽學生”,這究竟是誰的責任呢?這當然是政府無力抵抗日軍入侵造成的。

前文已論及,朱家驊、《新華日報》與一般輿論均曾聲稱,淪陷區學生或多或少已被日偽教育所“奴化”,那么,淪陷區的學生果真就被“奴化教育”給“奴化”了嗎?需知,日偽極力推行“奴化教育”是一回事,中國人是否全盤接受這些教育又是另外一回事。戰后新任北平教育局長英千里就對“奴化教育”有自己的看法,他在1945年10月對記者表示:“北平為華北文化重鎮,八年來敵人雖欲施行奴化教育,而成效不著,實因知識青年愛國觀念不為殘暴所屈。多數堅貞自守之教育界人士,其所諄示兒童及青年者,無非表面對敵敷衍,而內心實涵有抗敵及民族意識。”(1945年10月8日《大公報》)《大公報》也認為,“所謂奴隸教育,奴化思想,敵人盡管曾費盡心機,而收效不大,光復后各地民眾情緒的熱烈,就是一個明證”。(1945年11月17日《大公報》)朱家驊早先聲稱大量青年“已于不知不覺中受了敵偽的麻醉”,但是不久態度就發生轉變,他在1945年10月致傅斯年的信中說:“敵方的奴化計劃,當然是積極的,在事實上卻不能有何效力。其最重要的一點是日本語之必修,可是學生都不學,往往三四年之后還不曾學會字母,即其一例。此外功課,除法科的政治經濟等,或者可以有點新花樣外,理、農、工、醫各科里放不進什么奴化材料去。就是國文學、哲學也沒有地方可以講到共存共榮這些話。教育知自愛的,都不肯說,說了徒招學生的嗤笑。只有報紙上宣傳甚力,效果也只是反面的發生反感而已。所以想象以為學校里都在竭力實行奴化教育,而學生也一定都已經奴化了,這看法是大錯的。中國人固然不大高明,但他們不是日本人所奴化得了的。”朱家驊所說的“想象以為學校里都在竭力實行奴化教育,而學生也一定都已經奴化了”,或許就是后方教育界人士對收復區產生隔閡之見的癥結所在。

收復區學生對于“奴化教育”這類的概念極為厭惡反感。青島學生就稱:“‘奴化教育’四字,為青市學生亦為全國淪陷區學生所深惡痛恨者……立言者當查字典,先求明白此四字之不良含意,不可再任意加于青年人之身,以引起其更深之敵愾心。”(1946年1月18日《軍民日報》)應該說,“偽”、“奴化”這樣帶有強烈價值判斷的詞匯的濫用,是導致收復區學生“心理上之不正常感覺”的一大誘因。淪陷區學生里甘為敵人走狗者,畢竟是小部分,倘將所有淪陷區學生視為“奴化”,則是有些想當然,更是喪失民族自信力的表現。實際上,正如燕京大學校長司徒雷登所言,“如果說偽政府學校對學生有什么影響的話,唯一的影響就是在那里上學的學生變得更加抗日”。在偽校就讀的學生,日后成為大家的亦不在少數,以史學界為例,中國佛教考古的開創者宿白、前中國史學會會長戴逸、陜西師范大學歷史系知名教授黃永年,分別有在“偽北京大學”、“偽交通大學”、“偽中央大學”讀書的經歷,但這并不妨礙他們日后成為學界的一代宗師。

大后方學校弦歌不輟的壯舉毫無疑問值得表彰,但是淪陷區學生忍辱負重的精神也值得我們尊重。戰爭已經結束71年,對于曾經生活在淪陷區的另一群普通青年,我們今天能否比前人少一點道德譴責,多一份理解與同情呢?

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司