- +1

山東濟寧任城區為完成創衛考核,公務員7月下旬開始掃大街

或是提著笤帚,或是抓著抹布,胳膊上別著紅袖章,7月下旬開始,在山東省濟寧市任城區的大街小巷,這個特殊的群體很是顯眼。他們不是環衛工人,而是來自任城區的基層機關干部和公務員。

這群為了“創建國家衛生城市”(簡稱,創衛)而上街掃地的公職人員迅速走紅,也引起了網友們的熱議,有網友表示,公務員不為納稅人行方便,卻搞政績工程,有“不務正業”之嫌,有網友感慨,如果以后公務員上街掃地形成制度,真不愁城市不干凈,但是平時去哪兒了?

公務員上街“創衛”是個案還是通病?地方政府“創衛”又為什么要如此大動干戈?“創衛”效果可否持續?針對相關問題,記者進行了調查。

為“創衛”全區“臨戰備考” 一問:平常誰來掃大街呢?

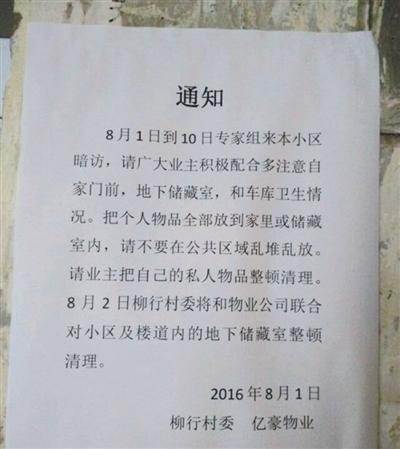

公開報道中,濟寧市任城區為“確保順利通過國家衛生城市暗訪考核”,發動了全區“各級各部門立即進入臨戰備考狀態”。而公務員“掃街”,正是動員工作中的重要一環。

記者從濟寧市獲得的官方回應中稱,“2013年起,濟寧市委、市政府作出創建國家衛生城市等‘五城同創’的戰略部署并積極推進”。

據濟寧市委宣傳部介紹,“基層機關干部和公務員在承擔本職工作的同時,各類事關國計民生、事關群眾切身利益的重點工作和重點戰役性任務也普遍參與,比如精準扶貧、干部駐村聯戶、防汛抗洪,也比如需要廣泛動員的創衛工作等等。在創衛工作中,濟寧市各級機關干部和企事業單位干部職工與廣大市民群眾一起動手共建共享創衛成果,創建國家衛生城市取得扎實進展。”

記者在多地調查了解到,其實,在“創衛”過程中,“動員式”“運動式”的做法并不罕見,甚至成了各地通行做法。

在山西省某縣創建衛生城市中,縣委書記強調,這是一個集體行為,是全縣人民一起努力爭光添彩的事,“集中精力,打好創衛攻堅戰”。在不到一年的時間里,從縣委領導班子到普通百姓全部被動員起來,并且設立了嚴格的懲罰獎勵措施,專門從各個部門抽調人手,成立“愛衛辦”。在創衛過程中,政策、資金等優先愛衛辦,愛衛辦還有權從其他部門臨時借調人手,由縣里紀委書記擔當總指揮,其他部門都規定有責任人。

在南方某貧困縣,雖然沒有創衛運動,但縣委書記規定每個禮拜三是全民打掃日,公務員帶頭上街打掃衛生,并且檢查所有公共衛生是否到位,這個決定也被該領導認為是“得意之作”。而基層公務員則“積極響應號召”,就算本職工作沒有做,也要上街掃大街。

有西部省份的網友向記者反映,有些機關單位衛生狀況平時一塌糊涂,可是為了應付檢查突擊除塵、擦洗;更有單位請了小工擦門、洗窗,還搞公務員上街帶頭示范等活動,“典型的臺上一個樣,臺下一個樣”。

“創衛”與政績、財政分配掛鉤 二問:評上衛生城市,官員就升得快嗎?

記者了解到,各地政府對“創衛”如此大動干戈,不惜人力物力,背后有深層次原因。

北京大學廉政建設研究中心副主任莊德水表示,動員公務員上街搞環衛,搞人海戰術,其實形式大于內容。創衛變成了政治任務,而沒有達到日常衛生保持以達到良好城市環境這一目的。

中國行政體制改革研究會副會長、國家行政學院教授汪玉凱表示,目前在評價官員政績的指標中,除了看GDP等經濟數據外,還很看重諸如國家衛生城市、全國文明城市、國家園林城市、國家創新型城市等榮譽稱號。

“獲得這些‘城市名片’是官員職務升遷很重要的砝碼”,國家行政學院教授竹立家表示。

汪玉凱說,這些稱號實際是國務院各部委設立的,“創新型城市是科技部評選的,衛生城市是衛生部搞的,文明城市則是中央文明辦設立的,園林城市由住建部頒發”,他表示,各部委為了強化工作執行落實會設立一些工作指標評價體系,雖然國務院曾強調應減少不必要的考核評優,但是在實際工作中這些評獎確實出現“為了評獎而去工作”的現象。

專家表示,正是功利化的參與評優使各類城市創建出現“一陣風”的現象:一評比就一陣動員,過去之后就恢復常態。

莊德水表示,除了各種城市榮譽創建,所謂雙擁城市、百強縣、經濟發展先進市縣的稱號,一方面可以體現地方官員工作成績,另一方面也可以通過這種“串聯”獲得上級部門為了專門的創建活動撥出的特定財政資金,所以才會出現地方官員動用行政資源采取層層下壓的方式。

“創衛是個臉面的問題,別的城市創建成功了而本市沒有創建成功,其實是很丟人的,從這個角度也可以理解為什么靠動員創衛會成為浮夸的形象工程。”莊德水說。

衛生不能靠“攻堅戰” 三問:評比衛生城市能用點“科技”手段嗎?

專家認為,全民動員的做法需要反思,動不動就上下動員,為了種種目標化的工作分片到戶、承包到人,也是一種變味的資源浪費。

竹立家認為,現代公務員的任務只有兩個:“其一是制定一個好的政策,其二是監督公共政策的執行”,但是目前公務人員監督公共政策執行方面不到位,這是有目共睹的事實,這些問題需要公務員勤懇負責的專業精神來解決。

莊德水認同這一觀點,在我國社會轉型期,復雜的政治經濟形勢,對公務員的專業精神要求非常高,但是發動上上下下的公務員去掃大街、搞環衛顯然并不符合專業精神的要旨。

“現在在技術層面上講,衛星檢測技術已經很發達,準確對城市的環境衛生、綠化、水質、空氣質量等常態性的監督已經成為可能,比如說每半年向社會發布一次全國城市衛生環境狀況,已經可以替代目前這種評比創建活動。”竹立家說。

從提高治理能力角度,專家認為像創衛這種短期評比活動一定程度上勞民傷財,也培養了官員的僥幸心理,運動式評比可以休矣。

汪玉凱認為創衛運動風反映的是施政治理的大問題,他建議,應建立施政指標的長效考察評價機制,并且重視市民對于城市工作的滿意度考核,才能根本上治理“一陣風”動員。

中國人民大學社會學系教授周孝正表示,城市衛生好不好,考驗的是地方領導的治理能力,而要怎么治理,需要依法治理,而一窩蜂的搞“攻堅戰”就是一種運動,我們不是打仗,是在搞建設,尤其不能把它定位成突擊戰,地方領導需要轉換思想,不能讓傳統思維支配我們,否則,長此以往就是不務正業,需要把握好度。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司