- +1

許鞍華|談電影,談上海,談《第一爐香》

許鞍華,1947年出生,香港電影導演、監制、編劇。1975年擔任胡金銓助手,開始電視、電影工作,1979年銀幕處女作《瘋劫》領香港新浪潮風氣之先,至今從影四十余年。

而許鞍華導演之于華語電影的意義,可以用北京大學教授戴錦華講過的三個唯一來概括:唯一一個香港新浪潮第一浪的主將,而堅持始終貫徹始終;唯一一個在華語電影范圍之內非常高產而且持續創作的女性導演;最早溢出香港地理、政治、歷史的邊界,最早在大陸創作并表現大陸小人物的生活的唯一一個香港導演。“她是最具實踐性的女性主義者,她作品中的角色從來不是被藝術家賦予了所謂‘知識分子特性’的人物,而是一些有血有肉、活生生的人,因為他們本就來源于她的生活、她的本真狀態。”戴錦華教授說。

2018年10月,“許鞍華電影周”將于上海師范大學開幕。在動身前往上海前,許鞍華導演電話接受了《上海書評》的專訪。

采訪︱丁雄飛

━━━━━━

我對上海有一個想象

您拍過三個時代的上海:二十世紀三四十年代、九十年代初,以及二十一世紀初;您拍過更多時代的香港。我以為,這兩座城市在您的鏡頭里都是“新舊交替的”(甚至某種意義上“后現代的”),而您看上海的視角是外部的,看香港的則是內部的。《天水圍的日與夜》《明月幾時有》尤其顯示了您呈現香港的歷史深度,以及市民日常生活力量的企圖。您怎么看待滬港二城的異同?

《上海假期》(1991)劇照:俯瞰上海的弄堂

《姨媽的后現代生活》(2006)劇照:斯琴高娃和周潤發在陜西南路延安中路的天橋上,面對馬勒別墅

許鞍華:我沒有特別想從外來人的角度拍上海,但確實在無數細節里表現出了這樣的感覺。我覺得這個很可以研究的。比如那些臨時演員的臉,可能不是那么的上海人,在香港,隨便找個人,我就知道他的臉不對,階層感覺不對,但在上海我分不清。另外,我很多香港的戲都是講粵語的,而上海的戲全部都是標準國語,盡管帶一點上海口音,但也不是市民通常講的上海話。首先是這些細節,你們上海人肯定覺得不對了,有點局外的感覺。

我年輕時,其實是從讀張愛玲開始,對于上海有一個想象。七八十年代,我看了好多講舊上海的書,尤其關于杜月笙、幫會、租界。我想所有的香港人都覺得上海特別有魅力,這個感覺是真確的。上海不止是它的風月,還有它的文化,各方面都有比香港大、優越、深厚的地方。六十年代,上海的明星,連理發的、裁縫,在香港都非常吃香,人們以他們為楷模,作為品位的保證,好像穿戴時尚上,上海的東西比較高尚。那個時候反而上海菜是不受歡迎的,不像現在。比如我們家里請客,辦酒席,不會吃上海菜的,其實我們連上海菜和北方菜都分不清,覺得北方菜是外鄉菜,比粵菜要便宜。不過當時吃的上海菜已經很地道了,我現在都記得吃過什么。我后來再看二三十年代的上海,即便不算風起云涌的革命和各種思潮,它也不光是一個冒險家的樂園。

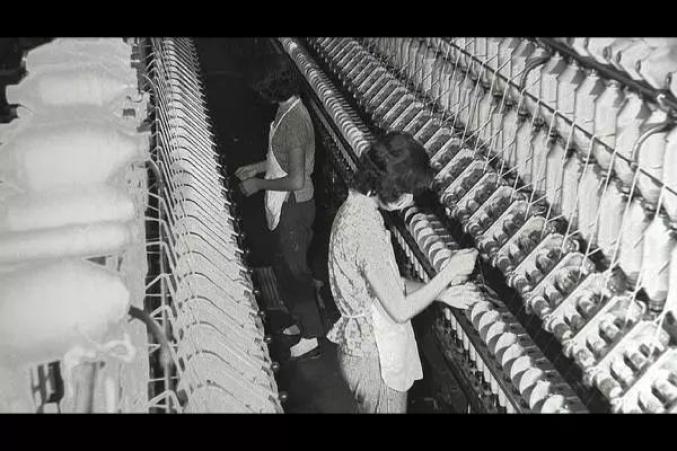

《半生緣》(1997)劇照:上海的工廠

九十年代拍《上海假期》,我多少是帶著一種粉絲的心態來上海的。后來拍《半生緣》,就希望帶出一個城市開始發展的感覺,所以有工廠區、半郊區的上海。不過,不論是《上海假期》還是《姨媽的后現代生活》,我的重點都不是上海的日常生活,雖然我拍了好多香港現在的日常生活。像《天水圍的日與夜》,全都是用食物來講述。這個故事比較特別的地方,就是應該有的矛盾都沒有。我感覺,我們所有人的想法,包括我自己,都是很套路的,尤其是我們看電影多的人,看了兩分鐘就知道后面會繼續發生什么事,如果它不是按照我們猜測的發生,但也能被理解的話,我們就會特別高興。內地有人批評《明月幾時有》,翻來覆去地說,為什么沒有打仗戲,為什么不那么慷慨激昂。我想套路束縛了我們的感受,讓我們無法回到現實層面思考,當時的狀況是怎樣的。其實導演拍戲和影評人寫東西,重要的都是看你有什么新的想法,而且這個新想法是能想得通的,然后不斷地展開這個局面,而不是老是在套路里面打滾。

《天水圍的日與夜》(2008)結尾,香港此時與彼時的中秋節

您曾兩次把張愛玲搬上銀幕:《傾城之戀》緊跟原著,《半生緣》略重改編,對于前者,您多次表達了遺憾。您即將第三次拍張愛玲,為什么選擇《第一爐香》?就《第一爐香》,您偏向采取哪種改編策略,人物還是情節優先,會借題發揮嗎?與王安憶合作是怎樣的體驗?在《傾城之戀》《半生緣》《黃金時代》等電影里,畫外音(旁白、獨白)或字幕都直接“引用”了文學作品的句子,如此彷佛突出了文學與電影的裂痕,您為什么不嘗試電影對文學更徹底的翻譯呢?

《傾城之戀》(1984,周潤發、繆騫人主演)與《半生緣》(黎明、吳倩蓮、梅艷芳主演)

許鞍華:夏夢有個粉絲,后來跟她成了好朋友,夏夢過世的時候,把她的青鳥公司傳了給他,他以后準備拍一些好電影。因為他是張愛玲迷,所以第一個戲就去買了《第一爐香》的版權,這大概是四年前的事了,然后他一直找資金,想找我拍。我本來不要再拍張愛玲的,因為他那么誠懇,又找到了資金,我想,這可能這是最后的機會了吧,希望能把張愛玲拍得好一點,所以就答應了。

我找王安憶基于兩個考慮。十年前我做過一個舞臺劇——《金鎖記》。早一年,我在上海看了黃蜀芹導演的《金鎖記》,是王安憶編劇,后來香港有人找我,說要不要試試舞臺劇,我覺得還是做一個我比較熟悉的好,就用王安憶的劇本,在香港排了這出戲。我看王安憶的劇本,知道她改編的風格:她把張愛玲的移來移去,最后還補了一大場——五場戲里,講曹七巧的女兒跟她男朋友的一場是她的創作。你如果找人來補一場張愛玲,除非王安憶是補不了的,水平很難像張愛玲一樣。我當時看了特別震撼。到這次準備劇本的時候,我知道青鳥的老板來來去去就是要張愛玲的原著,但《第一爐香》還是有點短,需要加長,我想如果王安憶肯寫,一定能補得很好,這樣就滿足了所有人的希望。如果我來改,我的能力恐怕做不到,要是改成一個我怎么看張愛玲的東西,肯定被那么多張愛玲迷罵死。我覺得王安憶是很委屈的,因為她也是個大作家,不過《金鎖記》她已經做過一次了,應該不會太介意。所以這次會是對張愛玲的延伸。

《金鎖記》(2009,許鞍華導演,王安憶編劇,焦媛主演)劇照

原著的句子是因為沒有信心才加的,覺得沒表達好,就加一點,其實不是個好辦法。更好的方式是像在《悲情城市》,梁朝偉是啞的,很多時候他要寫字,文字出現就是戲的一部分。如果硬把導演或者張愛玲的敘述加進去,就不是戲的一部分了。另外也有人把原著完全改成自己的東西,像《東邪西毒》《笑傲江湖》,都是只保留了人物和基本情節,供導演自由發揮,效果很好,還有德國導演法斯賓德的《寂寞芳心》《柏林亞歷山大廣場》,也是對名著作較大的改編。你要把文學改成自己的東西,你的水平必須比原著高,最少跟原著一樣,要不改不好,兩個不同水平的擺在那里,人人都看得到,這個我做不了。另外,張愛玲作為作家,是個獨特的存在,她最好的、也是她難改編的地方在于,你往往離不開她的文字和文字營造的氛圍,不光是情節。她不是情節為主的作家。所以很難改,尤其她的對白,不是普通人講的話。她好多很精彩的對白可能舞臺化比較好,在舞臺上講一些風格化的臺詞是可以的,電影就比較難。所以《傾城之戀》的舞臺劇都很成功,電影就被罵死了。

《傾城之戀》結尾的字幕

比愛情可信一點

您說您不是女性主義者。但您的全部作品涵蓋了各個階級、不同職業的女性主角:從女傭人、女學生、女陪酒、女理貨員,到女武師、女警察、女文員、女編導,再到女業務科主任、女作家、女律師——當然,還有“過去年年都是先進工作者”的姨媽。您有數部電影涉及“無證媽媽”“單身媽媽”“家庭暴力”“女同/雙性戀”這樣的主題或元素。女性,以及通過電影再現女性對您意味著什么?

《天水圍的日與夜》里的女工老照片

女傭人桃姐(2011,葉德嫻飾演),女武師阿金(1996,楊紫瓊飾演),女作家蕭紅(2014,湯唯飾演)

許鞍華:我不是刻意去拍女性的。有時候在我想拍的幾個劇本里,老板選中的那個剛好是女性的主人公,我就拍了。我也沒想要探討女性主義。可如果說我的哪部電影是講女性的,再用女性主義來解釋它,我覺得也很好。

對于女性在社會上的位置,我的態度比較矛盾。我從書本上讀到,或者從別人那里聽到的觀點都是,社會對女性很不公平,可我的個人感受不是這樣的。可能在男性主導的社會,我們都是男性主義的。比如我去拍戲,人家給我找一個女副導演,我立刻就會有所懷疑——她會不會要別人送回家?會不會生理周期的時候不舒服?我不知道這是男性的觀念還是女性的觀念。很多時候,我也不自覺地把這種目光投向自己,我總是有點自卑,因為我不漂亮,而且很胖。但我并不覺得這樣就一定問題很大。我還是會和這個女副導演見面,彼此適應,像對待男副導演一樣,起初小小的偏見不會妨礙未來的工作和友誼。除非你的偏見到了這樣的地步,像過去包辦兒子婚姻的母親,可這反而未必是性別的問題了,也許母親覺得兒子原來喜歡的那個女孩家里太窮。可見各種問題都是混在一起的。人人對人人都沒有偏見,固然好,但卻幾乎不可能。

最近幾年,我越發覺得,對于一些根深蒂固的看法,即便是好的,也有必要重新思考。比如香港的年輕人經常觸及一些很大的議題,他們的不少方式——非理性地反復喊口號、一股腦地為反對而反對,我自己并不贊同。但我后來想了很久,覺得類似的實踐,只要不傾向暴力,都會使人反思社會,以及自己在社會里的位置,而所謂進步,大多是由這種動力促成的。

《天水圍的夜與霧》(2009,任達華、張靜初主演)以2004年發生在香港的金淑英一家滅門案為題材

記得我在準備拍《天水圍的夜與霧》的時候,讀到的報道紛紛把矛頭指向警察和社工。因為現實里的女性受害人一直在找社工幫忙,而她生前最后一天,曾經走到警察局求救,當值警察叫她回家,她到家后即遭丈夫殺害。我最開始確實多少想通過電影讓社會感到,如果這些機構做得更好些,類似的家庭暴力事件就不會發生。但隨著調查深入,我發現導致殺妻的首要根源,是他們的個人歷史、社會背景,是這段不合適的婚姻,而不止是當天發生了什么,不止是工、警察能不能救她:他們的歷史已經醞釀了這段悲劇。其實,到最后我也不明白男方殺女方的真正原因——這是一個謎。這里就回到一個帶有哲學色彩的問題,關于人性里那些邪惡的、沉在里頭說不清道不明的東西,關于人終有一死。于是,早先直接的批判就太簡單化了。我挺疑惑的。當時我想找劉若英演,我很喜歡她,她也很想跟我合作,她的樣子又有點像女主人公的原型,可劉若英看了劇本后斷然拒絕,她說這個故事實在令人沮喪,而且毫無救贖。我也同意。但我沒辦法在故事最后安上一個光明的尾巴,你不可能在這個大悲劇里找到任何安慰。然而,這種事情在人生里是存在的,我們從村上春樹的小說,從E. M. 福斯特的《印度之行》里都能體會到。你不能說,你不停去健身,去冥想,就把這個邪惡的、虛無的東西解決掉了。所以盡管電影劇本還是有批判性的,但這不是我全部的感受,我不想那么表面地去控訴社會。

《天水圍的日與夜》(鮑起靜、陳麗云主演)

《夜與霧》拍得不那么好,主要是因為和《日與夜》隔得太近。2008年拍完《日與夜》,王晶讓我趁熱打鐵,于是,2009年夏天《夜與霧》就開拍了。《日與夜》沒有戲劇化的敘述,這部電影讓我懂得了拍戲怎么不通過故事而情緒先走,但我還沒從它祥和的氣氛里走出來,而《夜與霧》是一個很戲劇化的東西,通過鋪排情緒,你可以把它處理得很緊張、很驚心動魄。我當時的情緒不是這樣的,自己的心意和劇本劇情不是配合得很好。所以《夜與霧》局部行,整體我覺得有點勉強。它應該有讓人感到恐怖的一面,但目前的呈現僅僅是片段式的。也沒辦法了,不能那么理想了,不過還是拍了好。拍完以后,我估計大眾比較失望,那些警察和社工倒松了一口氣,因為沒有過于尖銳地針對他們。這個戲當然可以拍到讓社會都震撼,但我沒有,我覺得那樣是一種剝削,也拍不好,何況我真的沒有那種憤怒的感受。

回到前面的議題,我想,如果我們對性別、性取向沒有那么多偏見,從傳統的一夫一妻、一男一女中解放出來,對大家都平視一點,這個社會會比較好,不過就像我剛才說的,總存在根本的人性和大自然里面的惡,而不會有天堂一樣理想的生活,永遠不會有。所以我覺得后來的《得閑炒飯》不是一部拍得很到位的電影,后面部分太理想化了,是比較勉強的。

《得閑炒飯》(2010,周慧敏、吳君如主演)的美滿結局

您不少為人熟悉的作品——《投奔怒海》《客途秋恨》《女人,四十》《男人四十》《姨媽的后現代生活》之所以復雜,似乎一個原因是它們都關乎代際:家庭的代際、政治的代際、教育的代際。代際的問題往往又糾纏著故鄉和本源的問題。能說說您自己的家庭嗎?兩代人之間的沖突與和解、斷裂與連續、差異與重復何以持續吸引著您?

《上海假期》(午馬、黃坤玄、劉嘉玲主演)劇照:中國爺爺和美國孫子在九十年代上海的賓館,電視里的英語節目討論的是美國在中東的存在

許鞍華:我們拍戲,總是根據題材,在里頭放進一些自己的感受,不可能從一而終追求自己想說的。比如拍《胡越的故事》,事先從來沒有想過要拍邊緣人、流浪人,我自己都沒有意識到我是想拍這種流浪的感覺,后來通過做資料搜集才慢慢了解到,越南華僑和土生土長的越南人是不一樣的,我自己的立場跟他們差不多,訪問越南難民的時候,好像就很熟悉,非常感同身受,一點隔膜都沒有。

《胡越的故事》(1981,周潤發、繆騫人、鐘楚紅主演)

我其實一直沒有想故鄉和異鄉的問題,直到《客途秋恨》,因為這真的是我的故事,我媽的故事。我三歲學的第一句詩就是“舉頭望明月,低頭思故鄉”,所以故鄉的觀念根深蒂固。人人都思鄉,但我卻不知道故鄉在哪里。我出生在鞍山,爸爸媽媽都不是鞍山人,我們也很快離開了鞍山,如果說出生地是故鄉,可我不是那里的人。故鄉這個概念是很值得探討的:是不是籍貫是哪里,你就是哪里人?香港大部分的人,有從廣東來的,有從上海來的,他們那個時候都沒有回過故鄉,是不是他們爸爸媽媽的故鄉就是他們的故鄉?這些問題我拍《客途秋恨》的時候想了很久。

我媽大概二十歲左右從日本去了東北,待了兩三年,就碰到我爸,兩個人結了婚,生了我,接著去澳門,過了五年,就到香港。從我媽離開日本那一天,一直到十幾年后,大概1960年代初,她才第一次跟我爸回了趟故鄉。某種意義上,我的童年和少年,都深受我媽的故鄉情結的困擾。她老是想日本,覺得做了非常大的犧牲來到這里,什么人都不認識,什么都不懂,也拒絕和很多人來往,覺得人家看不起她,有一籮筐的苦惱。我爸爸很同情她,經常帶她去看日本電影,為了她下班以后去學日文,還買了很大的日本人偶擺在家里。可以說,因為我媽思鄉,家里弄得有點民不聊生。我和電影里的張曼玉一樣,本來并不知道我媽是日本人。我想怎么搞的,她怎么那么喜歡日本?我們那個時候的社會氛圍是對日本人有偏見的,因為剛打完仗不久。一直到六十年代,日本經濟起飛,大家才開始哈日。后來我跟我媽的矛盾鬧得很厲害,我爸爸便告訴了我真相。在我忍受了二十幾年后,二十五歲那年,我跟我媽回了故鄉。可是她到日本,卻很看不起當地的日本人,嫌他們對女性不好,嫌他們要跪著坐,而且我舅舅家是老房子,條件也不佳。于是,她老是說要回香港的家。那這么多年的思念、折騰不是白過了嗎?

《客途秋恨》(1990,陸小芬、張曼玉主演)劇照:母女和解時刻,陸小芬說:“在我的記憶里,你爸爸是這樣講的,永遠和我在一起, 他真的沒有回來日本,反而是他女兒回來了 ,真是越親的越遠,越遠的越親。”

《客途秋恨》最后,“我”守著老去的爺爺,憶往昔,畫面回到童年,粵調響起:“涼風有信,秋月無邊……”

我七十年代在倫敦念書的時候,常常逛唐人街,也讓同學拍過那里,知道那邊華人的生活:好多人從來不出唐人街,每天都在麻將館或者餐廳的宿舍,老是想著故鄉。我拍《客途秋恨》,多少對移民的這種故鄉情感有反諷的態度,那是一種逃避現實的負面情緒。我也不是批判我媽,她愿意怎么感受,就怎么表達,只是我覺得,今天世界上有越來越多的人口在不停遷徙,如果一個人到國外,總想著故鄉,而不甘于發展新的生活,跟當地融入,是很可惜的。我們可以既為故鄉做很多事,又投入新生活,而不是讓故鄉的概念對自己和家人造成干擾。這是我相對有一個自己的看法,用自己的經驗,在1989年做的一次嘗試,但通常拍戲都不會有了新看法才拍的。

兩代人關系復雜是很自然的。父母和小孩之間肯定有很多矛盾,生活環境不同,父母不停要付出給小孩,如果小孩不感恩就一定會有沖突。人是很不喜歡感恩的,尤其對父母,因為又不是我們想被生出來的。你們生我們出來,又老是要我們感謝你們,也不對。

《男人四十》拍的是師生,主要是劇本好。岸西跟我說,她想拍一個師生戀,不過是一個師生戀的變奏,不光講他們倆的苦戀,而是再套另一個師生戀,那么這就會從一個愛情故事的層面,通向深層的歷史——這個歷史是重復的。就比較遠、比較大了,看人生狀態的那種反諷,也看得比較深了。可是這種反諷,我覺得是比較可信的事實,比愛情可信一點。

《男人四十》(2002)劇照:伴隨著《江河水》音樂,張學友和梅艷芳背誦《前赤壁賦》,隨后出現了科教片里長江三峽的畫面

即便在您最香港的電影里,“大陸”也不會缺席(哪怕只是古詩詞和山水畫的象征,或某個次要人物的工作經歷)。然而,“母國”更像是遷徙、流動的前提下的構成性事實,是一個環節。可否可以這樣說:這里,在您、您的電影、電影里的人物和“母國”之間,不是簡單化的“愛”的關系?

《桃姐》劇照:開頭,劉德華身后的山水畫

許鞍華:我們一直在殖民地政府底下生活,習慣了它們的一套,它們給我們什么,不給我們什么,都習以為常。他們不給的東西,像參與政策的討論和制定,我們是非常敏感的:從小父母就叫我們不要談政治,好好讀書,最好找一個醫生、律師這樣的職業,即使到處打仗你都可以討到生活,做裁縫也好。這是一種難民心態吧。回歸以后,香港人參與政策、政治的訴求變得那么強烈,原因就是,過去是都明白擺在那里的,我們生下來或者到這里來的時候就已經這樣了,不給就不問了,而如今有了新的政府,就會重新思考以前沒有思考過的東西,會問為什么。我七十歲了,非常習慣以前那套,雖然我知道那有很多缺點。對于祖國,我們肯定是非常有感情的,我祖父教給我詩詞歌賦,我也讀了好多中國歷史、文學的書,感情特別深。這種感情,雖然有點浪漫,卻不是不真誠的。可是,要把這樣的感情變成不停地去響亮地表達對祖國的愛,還是有點困難,因為你本來已經有的東西,尤其像情感那么私密,是不太適合老是很響亮地表達的。我自己是這種感覺。

電影的最高境界

從《瘋劫》開始,一個貫穿您幾乎全部作品的形式標記是倒敘和閃回,將線性時間打散,讓記憶說話。您曾說,直到《女人,四十》才學會處理時間,而在《半生緣》,這種處理趨近成熟。能說說您電影的時間和時空關系嗎?

《瘋劫》(1979,萬梓良、趙雅芝、張艾嘉主演)

許鞍華:我越來越發現,拍電影就是處理時間和空間。人人都說我的戲慢,我看王家衛的戲,其實他的鏡頭是很慢的,每個鏡頭都很長,為什么人家覺得快呢?當然他有好多蒙太奇和音樂,可是他的每一場戲都是真實的時間,而其中發生的,是劇情最懸疑的部分,他不會給你這場戲的頭和尾。李安也是。他看起來很寫實,其實是高度精簡的,戲表達了兩個人的關系,指出一些可能性,然后就完了,懸疑度很高,所以這個戲好看,不是像我們以前一樣,從頭拍到尾。也就是說,在每一場戲里都找到開始和結束的點,讓觀眾產生高度真實的感覺,好像經歷了人物的感受似的,而不是呈現模擬的真實時間,啪啪啪剪成MTV一樣。比如《天水圍的日與夜》拍看報,看了三十秒,一般剪輯可能啪就剪掉了,讓人家知道看報就完了,但我就讓它留在那邊很長,只要你知道這個戲最后要去哪里就行。所以《日與夜》里很多真實時間的瞬間都是沒有戲的,觀眾卻能比較深刻地感覺到人物的生活。并且這個戲會快,可觀性會強,拍兩個人講話,只要是表達到他們關系的瞬間就夠了,不用拍之后他們怎么出門、關門……這是處理一場戲的時間。

至于整部戲的時間更就復雜了。尤其過渡性橋段的表達,要讓觀眾感覺不到這個時間是經過處理的。你看《戀戀風塵》,好多年過去了,女孩也離開他了,但這個離開,侯孝賢都沒拍,然后很快就是回到家里,接下來好像有個空鏡頭,就完了。在侯孝賢的電影里,時間的壓縮和伸延變成了戲的一部分。可以說,處理時間對戲至關重要。

接著說空間。我開始是拍實景的,諸如廁所、兩米乘一米半的房間,我們都把機器塞進去找到機位,然后拍出來那個感覺就像真實空間。可我到內地拍戲,所有人都給我很大的景,很窮的人都給很大的景。一個很大的景,要拍得很擠,不是不可以,一個比較小的地方,要拍得很寬松,也不是不可以,用鏡頭是可以處理的,可是我不喜歡這種處理。我喜歡看到一個景就把它真實的空間拍出來,尤其室內景,因為人居住的地方的表達能力是非常強的,這個室內空間就變成了這個人引申的部分。所以必須小心翼翼地找到一個剛好能拍的、對的空間。至于讓人家熟悉這個空間,也是一個學問。要分成好幾場戲來拍,每一場不斷有變化,這樣觀眾看到的室內景就不會光是一個布景,或者一面墻。我覺得我對這幾個方面開始有點心得了,就比較高興。

《投奔怒海》(1982,林子祥、繆騫人、劉德華主演)與《阿金》都以長鏡頭開頭

我開始拍戲的時候,喜歡用回想和長鏡頭,覺得好玩,以為這樣才有藝術價值,戲的整體效果才好。其實這兩個都可以歸到時間和空間問題。當時看了好多七八十年代的歐陸電影,都是長鏡頭,躍躍欲試。其實長鏡頭就是一個有懸疑的空間,你不剪,時間是真實的,你跟著這個人,不停地發現一些新的東西,感覺沒那么悶,有動感。我現在的觀點是,鏡頭不能為了長而長,為了動而動,沒有原因,其實長或短都沒關系的。Flashback(閃回、倒敘)也是那個時候的時尚,很多文學都喜歡回想,比較流動,更不用說電影了,所有六七十年代的大師都用閃回,很自由。可是我覺得電影的最高境界,不是讓人家突然感覺到你回到以前,用太多外在的電影感的東西,把這個作為主要的目的,而是最好不著痕跡地在戲里出入。八十年代,看楊德昌的《海灘的一天》,我發現它的回憶鏡頭不是用來說明現在,或者表達心情的。那個回憶就是現在,因為在電影里其實沒有過去和未來,你只要呈現出來,過去和現在是有同等分量的,都是現在,觀眾知道是過去,可是他的領略是現在的,所以我覺得楊德昌在這里特別好地發現了電影的本質。電影的靈動性可以像畫一樣,把兩個空間并立在一起,而不是一個當成過去,一個當成現在。這里有無限的可能性,還沒有充分發揮吧。

《海灘的一天》(1983)劇照:胡因夢穿梭在現在與過去

另外令我印象深刻的風格,是您對看的自覺。這不光體現在您早期電影的多重視角,更體現在您后來經常在電影里插入新聞錄像、歷史照片、紀錄片片段、監視器畫面,繼而到最近兩部作品,您都采用了人物對鏡頭獨白的“偽”紀錄風(《明月幾時有》里您本人作為采訪者出鏡)——這是對現實的逼近嗎?還是對電影存在方式的探索?

《明月幾時有》(2017,周迅、彭于晏、霍建華、葉德嫻主演)的黑白畫面

《黃金時代》劇照:王千源飾演的聶紺弩對著鏡頭講述蕭紅、蕭軍離開民族革命大學之后的不同去向

許鞍華:《明月幾時有》里梁家輝講這些話,并不是一開始的設計,后來為了敘事順,才加上去的,黑白也是臨時決定的。《黃金時代》人物對著鏡頭獨白,倒是有點想探討我剛才說的《海灘的一天》的問題。當演員對著觀眾說話,他已經在戲外,開辟了一個觀眾空間,可是在《黃金時代》,角色就在1932年的同一個空間里,沖破了時間,在鏡頭前面預告以后的事。這意味著什么?可能給人一點恍惚和超現實的感覺:演員超越時空,講過去未來,你會對這一段是真是假產生懷疑。如果在舞臺上這么用就順理成章,而電影一直都非常naturalistic(自然主義、寫實主義的),沒那么風格化,我的初衷是讓觀眾反思,其實電影是可以這樣的。不過大部分觀眾沒有這樣的意識,只感覺很怪,很突兀。雖然我這次失敗了——很多的時候,電影的本質的東西是會失敗的,可能一些根深蒂固的習慣不能冒犯,不然觀眾就會不知所云,或者感到厭惡——但如果類似的嘗試成功了,就可以達到一個不同的、嶄新的效果。我想,《黃金時代》的這個觀念太復雜了,而看電影都是一些即時立刻的反應,所以不行,可能用另外一種方式來表達,比如在一種和前后都不太一樣的環境里對鏡頭說話,會好一點。不管怎么說,如果我有想法,都愿意去嘗試,不過想法不是常常有,而嘗試往往會面臨很大的風險。

《瘋劫》里的推軌變焦鏡頭:“張艾嘉整個人定住,而云霧在她后面飄動。”

我為什么那么喜歡在電影里插影像資料呢?可能因為這個戲涉及的對象或時代,我們本來就有好多這種資料,而且我覺得,像講1970年代的香港,你需要看當時的影像。不過現在我也不喜歡再用這種手法。我現在喜歡一個電影更簡單,更純粹,要用的時候還是用,可不要因為這段東西好看而用。一個戲里頭的人物關系、你要表達的東西,用什么方式都好,拍出來就行了,不要炫耀技巧,不要讓技巧跑出來,我覺得是最好的。

到底想在拍戲里頭得到什么

回望您親歷的香港影史,有幾個重要的時間節點:八十年代初仿效好萊塢分工模式,建立明星制度;九十年代初逐漸失去東南亞和韓國市場;九七后香港導演北上內地。您怎么評價這段歷史,以及您和它的關系?早在1984年拍《書劍恩仇錄》的時候,您就和內地的電影工作者有深入的接觸,到九十年代和新世紀則更頻繁。能說說您的內地拍片經驗嗎?

《書劍恩仇錄》(1987)

許鞍華:對于這段歷史,我沒有什么宏觀的看法,我只是其中的一分子,隨著潮流找戲拍,找生活而已,連領導者都不算。你看我的際遇:剛開始的時候很好,碰上大片廠沒落,人家都想看一些新的東西,好多朋友、影評人支持,吹捧,我們好像很成功的樣子。接著就商業片上來了,很多臺灣片報了名字、類型、演員卡司,投資人就給訂金開戲,這樣的戲開了很多。那段時間——大概從1986年到《女人,四十》——是我最痛苦的時候。我組里所有的人,不管是演員還是工作人員,都同時在拍三組戲。《客途秋恨》的化妝,定了妝以后就交給助手了,因為他有七部戲在手,有點像現在的內地。張曼玉的經紀人對我特別好,他說,張曼玉在你拍攝期里,會接別的戲,不過以你的戲為優先,如果你給她戲,她先給你戲。我聽了特別感激。那時演員也非常厲害,從一個戲走到另一個戲,甚至張曼玉、鐘楚紅最好的表演都是在這段時間:在至少同時拍兩部戲的狀況下,每一部都提名。所以我也不敢迷信演員專心拍一個戲就一定更好。

我對內地還是非常憧憬,一直想回去,所以一說拍《書劍恩仇錄》就去了。開始的時候當然很不習慣,不管是生活,還是跟內地的片廠合作,都不習慣,大家制度不同,內地劇組規模很大,不過還是拍完了,當時天津廠的同事,我們現在還是朋友,還有聯系。到九十年代,《女人,四十》開始,我反而比較好了。因為香港沒那么多戲拍,大概少了一半,人人都是一組戲。而且我拍的類型成本低,所以我是穩定有戲拍的,也比較容易拍到想拍的題材。到了現在合拍,大家都有好多戲拍,也不怎么看你拍得好不好,但這是市場、觀眾、文化……各方面糾在一起導致的結果,我也無能為力。尤其現在中國大陸的發行我都不認識,不知道是怎么一回事兒,以前在香港我是清楚的,現在變化太大了。

《女人,四十》(1995,蕭芳芳、喬宏、羅家英主演)

應該說,我一直都在適應:適應拍電視,適應拍大電影,適應拍商業電影,適應在商業電影的洪流中拍所謂藝術電影,適應在合拍片中找一個位置拍自己想拍的電影。對于我,從非合拍片到合拍片并不是一個很關鍵的變化,不存在裂斷。我反而不能適應去好萊塢。我試過去那邊和他們磨合拍一部戲,后來我自己都放棄了。一來我不愿意每天吃西餐,講英文,二來我覺得,到最后,還是為自己住的地方拍電影最有意義,我反而沒那么大的野心要全世界的人都看我的戲,像功夫片一樣,我拍一些戲能有人看就好了。目前最大的困難還是年紀,現在叫我拍超過十二小時就很累了,我也沒那個精力跑來跑去跟老板溝通,處理那么多事。另外,內地的電影肯定起來了,我們如果要進去競爭,恐怕沒有新導演的競爭力,他們會覺得你都不懂這邊的生活,至少沒那么懂。大概到了優勝劣汰的地步吧。所以我比較心安理得,想拍就拍,不拍也行。我覺得我已經很幸運了。

讀《許鞍華說許鞍華》不同時期的表述,不難勾勒出您對電影的一般理解:您反對概念先行,反對電影的“教訓”功能,強調電影的形式即內容,重要的是感受和想象;另外您反反復復地說錢和老板,您在乎票房,因為這對獲得下部電影的投資很重要。電影和意識形態,和資本如此接近,您覺得理想的導演應該在其中扮演何種角色?您對電影這種形式的未來樂觀嗎?

《許鞍華說許鞍華》(修訂版),鄺保威 編著,復旦大學出版社,2017年8月出版

許鞍華:沒所謂樂觀和悲觀吧,這個時代的事情,都不是我們能左右的。我想,如果我今天從電影學院出來,觀念跟以前恐怕不一樣。我不會立刻選擇去拍劇情片,因為劇情片是比較個人的表達,同時又是最大眾的表達,可以想象那個難度。你有那么大的魅力可以讓人人都喜歡看你的戲嗎?越個人的戲,觀眾的數量越少。如今技巧也不是什么重要的事,有了 DV,人人都很懂,制作效果很容易,不像以前,老要問某個鏡頭是怎么拍的。同樣花時間,我估計會拍紀錄片,如果音樂感好一點,就去拍MTV。我不覺得拍這些是進階到拍劇情片的手段,它們是并立的媒介,有各自的觀眾。如今人人都能拍戲,平臺比較民主,各個媒介有不同的重要性。當然難度最高的還是劇情片,但不是這樣就必須要拍。

我一直拍戲,只是希望能拍到我想拍的東西,或者放一些我的東西進去,如果有人看,收支平衡,我能繼續拍,就很滿足了,下一部要是還有進步,就更好了。這是我的底線,一直沒有變。我最高的渴望當然是去戛納拿個獎了(笑)。其實你只要讓我每天都有戲拍,我沒有想過要怎么樣,對財富更沒要求了。很多東西確實是干擾,拍完《投奔怒海》以后,人人都求我替他拍戲,我又不能同時拍幾個戲,反而不知道選哪一個好。我覺得重要的還是可以坦白地告訴自己,到底想在拍戲里頭得到什么。

關于老板,我說得很多。其實是我心里害怕,害怕得不到肯定,害怕沒有工作做,可是雖然一定程度上會考慮他們的感受,敬畏他們,我還是我行我素的,我做不到因為他們是老板,我就拍他們想要我拍的東西。我會從他們的立場考慮——也是為了自己,因為知道他們要什么,我比較好找他們投資,很多新導演不知道市場和競爭的厲害,其實哪怕是紀錄片也有它的市場、它的價錢,你不懂這個就不能生存。不過最終還是不要忘了你本來要做什么。

許鞍華導演多年以來持續著對凡人瑣事和小人物日常生活的關注;

她讓出自我的空間 將目光對準“我”之外的他者;

可以說是最具實踐性的女性主義者。

為何說《女人,四十》成就了在香港的那個明星璀璨的時代?歡迎你來戴老師的課堂,觀看市井日常的殘酷深情,捕捉女導演的本真流露。點擊“閱讀原文”,試看《性別與凝視——戴錦華大師電影課》。

原標題:《許鞍華|談電影,談上海,談《第一爐香》》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司