- +1

《中國紋樣》背后的家國歷史

在時間的洪流中,唯有藝術得以永恒。如今,瓊斯的《中國紋樣》在中國翻譯出版,讓這批遺珍重回我們的視野。當我們再次翻開這本書,一頁頁間,仿佛流動著一個半世紀的東西變遷、滄海桑田,然而這些中國圖樣,卻仍如最初落筆時的繽紛可愛、富麗和諧。令人慨嘆!

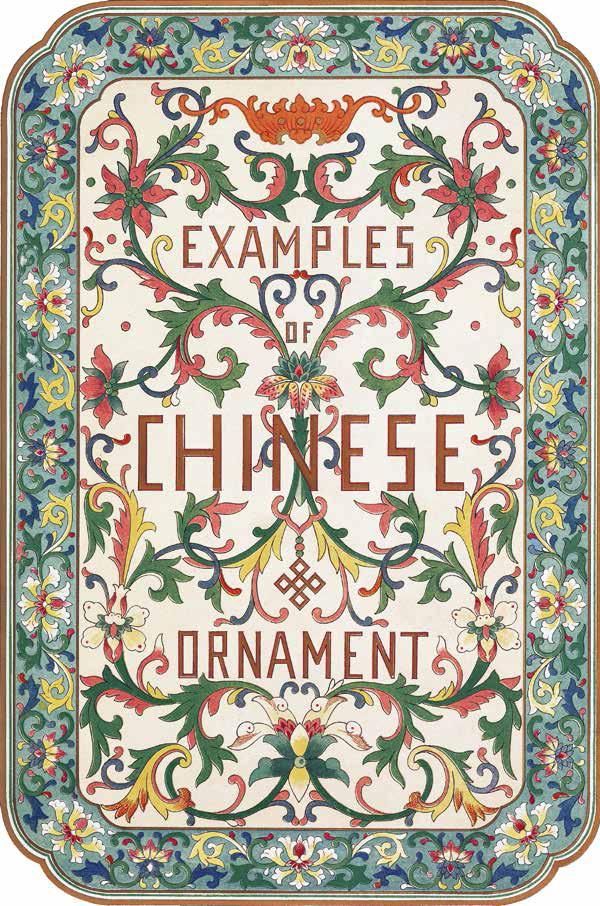

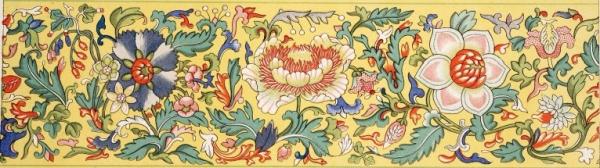

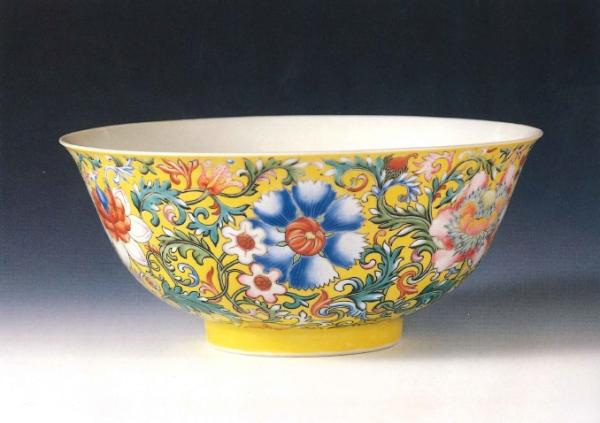

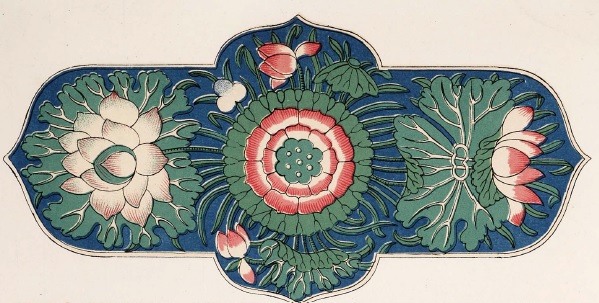

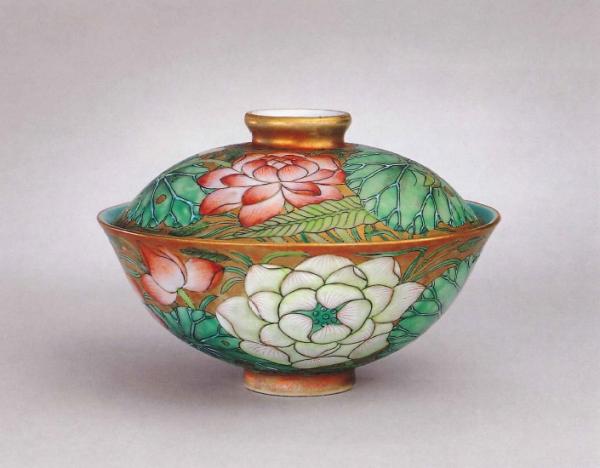

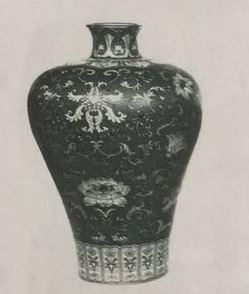

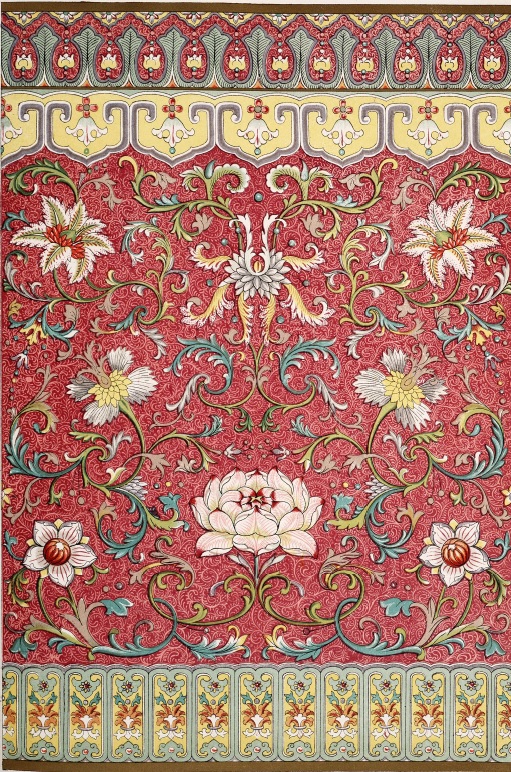

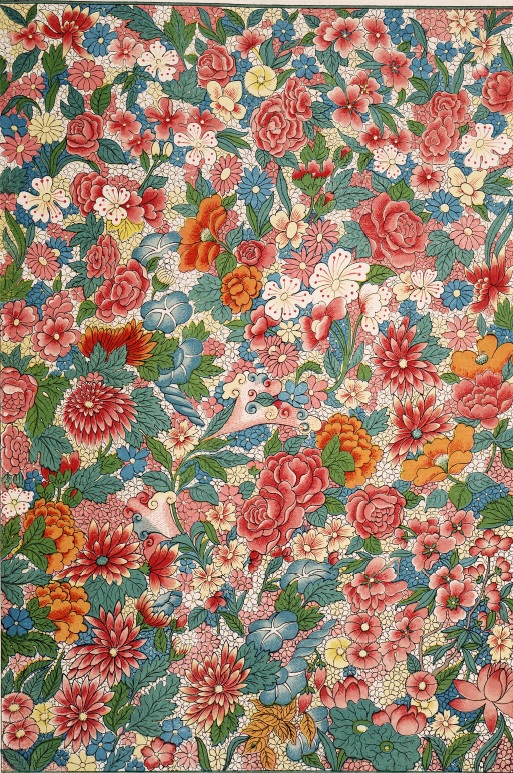

今年4月,上海古籍翻譯出版了英國19世紀末先鋒藝術家及建筑師歐文·瓊斯(Owen Jones)的經典著作《中國紋樣》(Examples of Chinese Ornament)。在書中,瓊斯精選一百幅取樣于中國瓷器及琺瑯器表面的裝飾范例,展示令他震驚的華美中國藝術。在自序中,他評論道,“這些作品前所未見,其奪人目者,不僅在工藝的精能,亦在色彩的和諧與裝飾的通體之完美”。

然而此前,歐文·瓊斯對于中國裝飾藝術的評價卻是極低的,更與本書中的溢美之詞形成鮮明對比。在1856年出版《世界裝飾經典圖鑒》(The Grammar of Ornament,又譯裝飾法則)時,他仍在強調中國人完全沒有想象力,盡管歷史悠久,卻在裝飾藝術上鮮有進步。

僅僅幾年后,他卻一改最初的看法,更摹繪一百例經典的中國紋樣,于1867年付梓出版,引起歐洲藝術界的震蕩。究竟是什么原因,在短短十年間,如此劇烈地沖擊了瓊斯的觀點,導致他對中國藝術認知的巨大轉變?

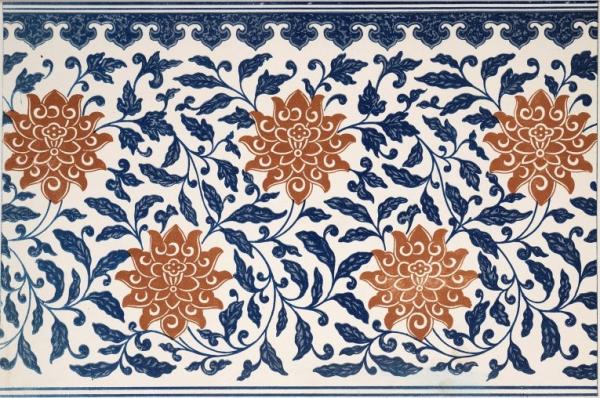

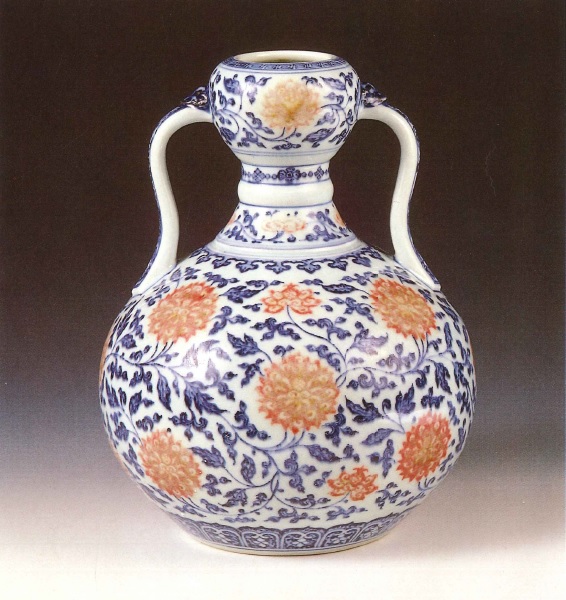

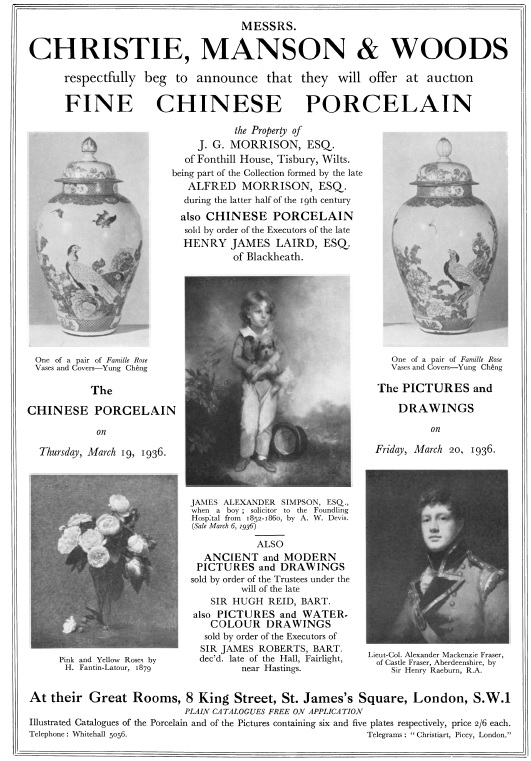

仔細觀察瓊斯所收錄的圖樣,筆者驚訝地發現,其中的瓷器,絕大部分竟是來源于18至19世紀的清代皇家御器,而全然沒有同時期外銷歐洲的瓷器類型。

這批特殊的瓷器究竟源自哪里,又如何被瓊斯看到,并將圖樣收入其著作?

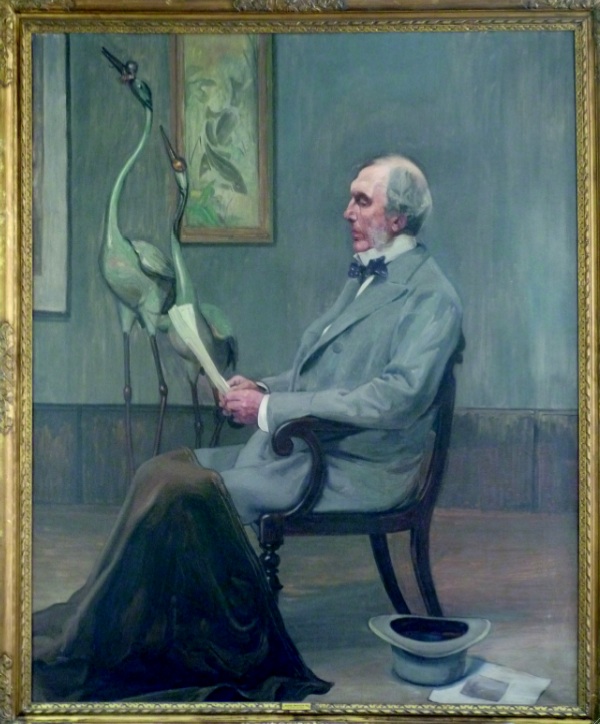

放山居(Fonthill House)主人阿爾弗雷得·莫里森(Alfred Morrison,1821–1897)的油畫肖像

在這里,首先要提及一位重要的英國收藏家,阿爾弗雷得·莫里森(Alfred Morrison)。這位在瓊斯自序中花最多筆墨鳴謝的收藏家,又稱放山居(Fonthill House)主人,他的收藏,被譽為歐洲19世紀最重要的中國藝術品收藏之一。

莫里森是當時堪稱英國首富的紡織業巨擘詹姆斯·莫里森(James Morrison, 1790–1857)的次子,放山居亦是其父于1829年購置。

此書出現的紋樣絕大部分取自清宮瓷器及琺瑯器,這亦是莫里森收藏中國藝術品的精髓。莫里森去世后,他的后人逐漸將這些器物散賣各處。

在流通于藝術品市場的放山居舊藏中,亦可見《中國紋樣》一書所收錄的瓷器圖樣。

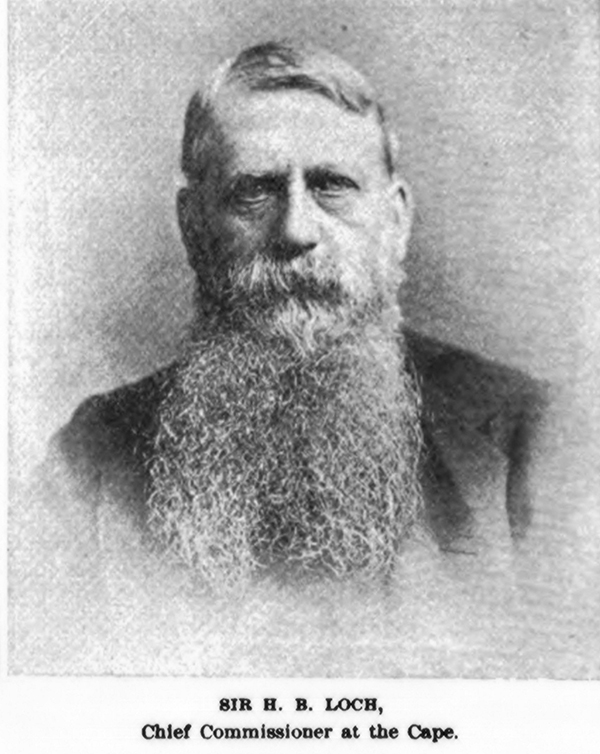

由此可知,瓊斯在《中國紋樣》收錄,并在自序中不吝贊嘆的,正是莫里森收藏的這些官窯精品。而莫里森又如何得到這批瓷器呢?其中的關鍵人物,是一位英國軍人亨利·洛赫(Henry Brougham Loch, 1st Baron Loch,1827-1900)。

亨利·洛赫本是英國駐南非高級專員及開普殖民地總督,他與中國發生關聯,在于1860年,曾作為英國公使第八代額爾金伯爵(James Bruce, 8th Earl of Elgin, 1811-1863)的私人秘書和談判特使前往北京。

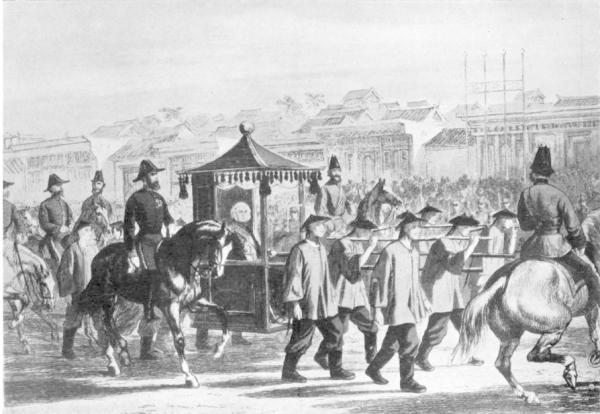

第八代額爾金伯爵,是19世紀英國殖民地官員。1857至1859年間,被委為駐中國高級專員(High Commissioner)。1860年10月,在第二次鴉片戰爭時作為英國談判全權代表,隨英軍攻陷北京,與恭親王奕欣談判北京條約。也正是他在同年下令,焚毀圓明園。

而此前,已經入園的英法聯軍對圓明園進行了大肆搜掠,至少有150萬件珍貴文物在此后被運送出境,經歐洲流散向世界各地。

亨利·洛赫作為隨行特使,借此機緣收入大量中國文物,并在1861年回國后,全部轉賣于莫里森。因此,《中國紋樣》中收錄的皇家御器,當有相當的比例是來自于京郊的圓明園。而考察它們的年代,集中于雍乾嘉道,始于圓明園的大規模擴建,而終于其橫遭劫難。

當我們再讀《中國圖樣》中的瓊斯自序,才終于發現其中頗有意味之處。如明清之際,中國瓷器大量外銷,其中不乏精美者,瓊斯卻強調書中呈現的是“前所未見”的“新式紋樣”,言辭間更充滿震撼與贊嘆。

又如他在開篇中簡略提及,“中國新近的戰爭以及太平天國運動,使許多公共建筑或移為廢墟,或橫遭洗劫,大量富麗精美的裝飾藝術品亦因此流入歐洲。”似乎是簡單交待成書之背景,實際上卻正指出他所接觸的這些藝術品之來源:被洗劫、被移為廢墟的建筑圓明園。

《中國紋樣》圖版LXXXVII

19世紀60年代,大航海時代開啟的全球經濟、政治、軍事格局早已重新洗牌。東方王朝動蕩,官窯瓷器精雕細制,奇巧天工,卻被迫在國難中逐波西去,令人痛惜扼腕。與此同時,這段歷史又意外造就了西方藝術家第一次領略清代皇家藝術的際遇。他們曾如瓊斯般嘆服于中國裝飾的登峰造極,更傾注心血描摹記錄它的華美。

如今,瓊斯的《中國紋樣》在中國翻譯出版,讓這批遺珍重回我們的視野。當我們再次翻開這本書,一頁頁間,仿佛流動著一個半世紀的東西變遷、滄海桑田,然而這些中國圖樣,卻仍如最初落筆時的繽紛可愛、富麗和諧。令人慨嘆!

在時間的洪流中,唯有藝術得以永恒。

作者系香港中文大學文物館助理研究主任

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司