- +1

新晉諾貝爾文學獎得主古爾納筆下的非洲現實

坦桑尼亞作家阿卜杜勒拉扎克·古爾納(Abdulrazak Gurnah)

【編者按】瑞典斯德哥爾摩當地時間2021年10月7日13:00(北京時間19:00),瑞典學院將2021年度諾貝爾文學獎頒給了坦桑尼亞作家阿卜杜勒拉扎克·古爾納(Abdulrazak Gurnah)。

本文為2019年刊發于《中國英語教師教育研究》上的一篇研究古爾納(當時譯作“格爾納”)短篇小說《我母親在非洲住過農場》的論文,澎湃新聞經刊物出版方武漢大學出版社及作者林曉妍(當時為上海師范大學碩士研究生,主要從事非洲英語文學研究)授權發布,該論文原題為《歐洲浪漫與非洲現實:格爾納的〈我母親在非洲住過農場〉》,現標題為編者所擬。

1.引言

坦桑尼亞是多種族、多部族國家,文化藝術源遠流長,口頭文學以及斯瓦西里語詩歌小說豐富,是東非文學的重要組成部分。坦桑尼亞在“二戰” 期間淪為英國“保護地”,受英國語言文化影響,英語逐漸成為和斯瓦西里語相同地位的通用語言。當代坦桑尼亞著名作家阿卜杜勒拉扎克·格爾納用英文寫作,作品在英語世界產生很大影響,并通過文論力推非洲文學,主張發出非洲人自己的聲音。格爾納的作品頗豐,以長篇小說為主,但是其為數不多的短篇小說具有同樣寫作功力。其短篇小說《我母親在非洲住過農場》(My Mother Lived on a Farm in Africa,2006)是對電影《走出非洲》(Out of Africa,1985)的反寫,旨在打破人們對非洲的浪漫幻想,還原非洲的現實。

2.阿卜杜勒拉扎克·格爾納及其作品簡介

阿卜杜勒拉扎克·格爾納(Abdulrazak Gurnah,1948-)是當代坦桑尼亞著名作家,出生于非洲東海岸的桑給巴爾島,母語是斯瓦西里語。青年時代時去英國求學,后取得肯特大學博士學位,現居住于英國,在肯特大學從事非洲、加勒比海、印度殖民與后殖民文學教學研究工作。格爾納的作品主要關于身份認同和流散問題,以及殖民主義和奴隸制的遺產形成等問題。他的前三部小說《離別的記憶》 (Memory of Departure,1987)、《朝圣者之路》 (Pilgrim’s Way,1988)和《多蒂》(Dottie,1990)從不同的角度記錄了非洲人在英國的經歷、受到的排斥和他們努力尋找自身身份認同。第四部小說《天堂》(Paradise,1994)以東非殖民地時期為背景,講述少年玉素甫(Yusuf)被父親賣給“叔叔”阿齊茲(Aziz)抵債后充滿曲折和傷痛的成長和愛情故事,小說呈現了豐富的斯瓦希里文化以及穆斯林文化,入圍布克小說獎。《絕妙的沉默》(Admiring Silence,1996)通過無名的敘述者,講述自己離開桑給巴爾到英格蘭去實現他的夢想,他找到一份教師的職業,愛上了英國女孩愛瑪,與她結婚生子。但是,他從來沒有告訴非洲的家人他的任何情況,也沒有告訴他的妻子自己的過去。20年后的回國之行讓他意識到自己對故鄉知之甚少,而回到英國后,妻子因從未了解過他而離開了他。

Desertion,2005

自2000年以來,古爾納又發表了《海邊》(By the Sea,2001)、《拋棄》(Desertion,2005)、《最后的禮物》(The Last Gift,2011)、《礫石心》(Gravel Heart,2017)等作品。《海邊》入圍2001年《洛杉磯時報》圖書獎,后獲得布克獎,《拋棄》2006年獲英聯邦作家獎 (歐亞大陸地區最佳圖書)。格爾納的作品“空間上跨越三大洲,時間上跨越殖民前后,既描述了殖民地人民的生存狀況,也講述了非洲人移民到宗主國英國尋找歸屬感的歷程” (姜雪珊,2017:69)。在他的長篇小說《海邊》與《最后的禮物》中,從個人身份認同以及流散角度描繪了坦桑尼亞人在異國的夾縫生活狀態。 《海邊》講述年老的薩利赫·奧馬爾(Saleh Omar)只身從桑給巴爾島到英國貧民窟避難,他曾擁有一家家具店,擁有家和妻兒。拉蒂夫(Latif)是位大學講師,他經東德來到英國已經多年,但是他從沒和桑給巴爾島的家人聯系過。薩利赫和拉蒂夫在英國的一個海邊小鎮相識,兩人交往過程中發現他們過去的經歷有很多驚人的聯系。小說講述了“關于愛情、背叛、誘惑和占有的故事,以及一個在旋渦中迫切尋求穩定的人們的故事”(King,2002:85)。

《最后的禮物》是一部關于移民和記憶的故事。主角、63歲的阿巴斯(Abbas)突然癱瘓在床,無法講話,而他一直想在適當的時候告訴家人他在桑給巴爾島的童年和青少年生活以及他離開的原因,現在他只能在沉默中獨自回憶了。他的妻子瑪亞姆(Maryam) 自幼在多個收養家庭長大,因黑皮膚遭人欺辱,向來不自信,遇事束手無策。只能將兒子賈馬爾(Jamal)和女兒漢娜(Hanna)喊回家。大學生賈馬爾正在被女朋友管控,女兒漢娜(自稱安娜[Anna])要和男朋友搬到其他城市去。在家庭危機中,每人講述自己的故事,孩子們逐漸發現父母隱晦的移民身份,雖然他們很難接受這一新的身份,但是每個人都必須努力找到自己的身份認同。

Gravel Heart,2017

格爾納的最新作品《礫石心》(Gravel Heart,2017)同樣圍繞身份認同這一主題。薩利姆(Salim)與父母、叔叔阿米爾(Amir)住在一起,自幼他就感到父親不想要他。20世紀70年代,桑給巴爾正在經歷獨立革命,他的父親卻回到動亂的內省,薩利姆為此感到困惑,但他的母親并沒有解釋這件事,也沒有解釋為什么她沒回去。身為高級外交官的阿米爾叔叔為了薩利姆的安全,將他送往倫敦上大學。但是他并沒有為這個充滿敵意、寒冷刺骨、有著喧鬧人群的城市做好準備。他努力尋找立足點,了解家人心中的黑暗,了解關于愛情、性和權力的真相。在格爾納的小說中,“時空中穿梭往來的碎片般的故事取代了傳統的線性敘事,而這種斷裂恰如其分地表現了那些處于錯位、流散狀態中的人物的生活狀態” (張峰,2012:15)。

格爾納對非洲文學推介也作出重大貢獻,他主編了《非洲文學論文集1》(Essays on African Writing 1,1993) 和《非洲文學論文集2》(Essays on African Writing 2,1995)論及很多當代非洲作家,如阿爾及利亞作家阿西婭·杰巴爾(Assia Djebar),摩洛哥作家塔哈爾·本·杰倫(Tahar Ben Jelloun)加納作家阿伊·克韋·阿爾馬赫(Ayi Kwei Armah)和阿瑪·阿塔·愛多(Ama Ata Aidoo),馬拉維詩人史蒂夫·齊毛姆博(Steve Chimombo)、杰克·瑪潘耶(Jack Mapanje)和弗蘭克·齊帕蘇拉(Frank Chipasula),津巴布韋作家戴姆布佐·馬瑞徹拉(Dambudzo Marechera)等。格爾納還經常在《泰晤士文學副刊》(TLS)上對眾多非洲作家的作品做推介,如莫桑比克作家米婭·康拓 (Mia Couto,1955—) 的《聲音造就黑夜》 (Voices Made Night,1986),該作品最初由葡萄牙語寫作,由大衛·布魯克肖David Brookshaw)譯為英語;英籍加納作家艾克·艾森(Ekow Eshun,1968— ) 的《太陽黑金:尋找在英國和非洲的家》(Black Gold of the Sun: Searching for Home in England and Africa,2005);蘇丹作家泰伯·薩利赫(Tayeb Salih,1929—2009)的《班德沙》(Bandarshah,1971),該作品最初由阿拉伯語寫作,由丹尼斯·約翰遜·戴維斯(Denys Johnson-Davies)譯為英語;南非作家安德烈·布林克(Andre Brink,1935—2015)的《阿達瑪斯托的第一人生》(The First Life of Adamastor,1993)等。

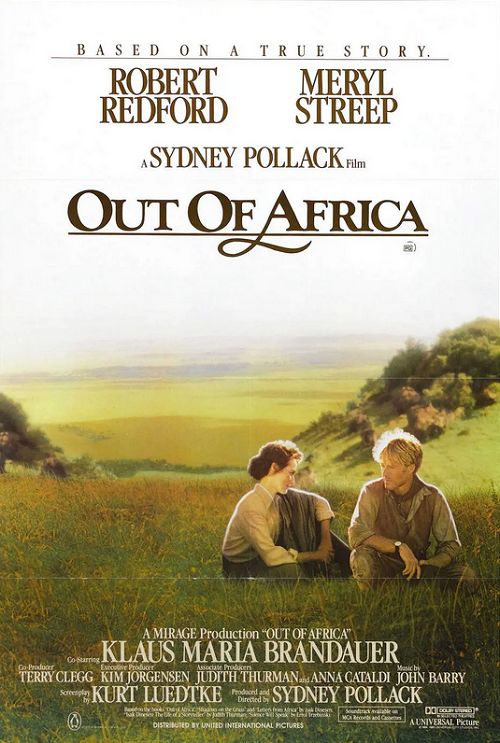

3.《我母親在非洲住過農場》與《走出非洲》

格爾納的長篇小說更多地描繪了離土飄零,或者說指代一種跨國流動,他的短篇小說《我母親在非洲住過農場》則呈現了非洲現實與人們對非洲的浪漫想象之間的差距。這個題目讓人聯想到西德尼·波拉克(Sydney Pollack)執導的電影《走出非洲》,格爾納在小說開篇也提到這部電影。電影《走出非洲》是根據伊薩克·迪內森 (Isak Dinesen,1885-1962)的自傳《走出非洲》 (Out of Africa,1937)改編而來。伊薩克·迪內森是丹麥著名作家,曾獲得諾貝爾文學獎的提名,她以散文式的語言風格、抒情的筆調,描繪了非洲的自然風光,回憶了1914年至1931年在肯尼亞經營咖啡農場的生活。1985年《走出非洲》的同名電影搬上銀幕,獲得第58屆奧斯卡最佳影片獎、最佳導演獎、最佳改編劇本獎、最佳攝影獎、最佳音樂獎等七項大獎。西德尼·波拉克“從歐洲人是如何去適應一種迥異的生活方式、風俗人情和文化傳統的角度表現人與人之間、兩種文化之間的張力”(李蕾,2008:61)。

《走出非洲》電影海報

電影《走出非洲》借火車和飛機兩個道具全景展示了非洲迷人的自然風光。影片開始凱倫乘坐火車行駛在無邊的非洲原野上,車軌像一條緩慢劃出的線,延伸到純凈的原始森林、大平原、 大峽谷以及峽谷盡頭銀亮的瀑布,這一切令人無限向往。片中鄧尼斯(Denys)駕駛飛機,帶凱倫·布力圣(Karen Blixen)飛越非洲大陸和海岸,觀眾隨著鏡頭看到漫長的海岸線,驚飛了的鷗鳥群從山崖的陰影飛到云上的陽光里,這些優美的景色不知滿足了多少人對非洲的憧憬。然而格爾納筆下的非洲農場與電影中的農場有天壤之別,沒有美麗的自然風光,更沒有凱倫那樣奢華的住所、華麗的裝飾品、高貴的頭銜和忠誠的黑人仆人。

格爾納的作品批評的是對西方營造的非洲農場的盲目追崇,講述的是對未成年女性的侵犯未遂的故事,毫無浪漫可言。格爾納的小說題目來自《走出非洲》中凱倫用蒼老嘶啞的聲音反復說的那句話“我在非洲有個農場”(I had a farm in Africa),格爾納用了完全相同的句式“我母親在非洲住過農場” (My Mother Lived on a Farm in Africa),這句話是主人公14歲的女兒卡迪和朋友們一起看完《走出非洲》電影錄像后說的,語氣中充滿炫耀。然而“有”和“住過”兩個字的區別是非常耐人尋味的,歐洲人“占有過”非洲的農場,非洲人并沒有自己的農場,僅僅是“住過”。“我”和“我母親”的區別再次說明,在非洲城鎮長大的青年一代也和歐洲人一樣不知道非洲農場的模樣,只能靠看電影來看非洲農場,來想象非洲的農場。而非洲的農場真如電影所展示的那樣嗎? 主人公一再強調并非如此。

小說主人公穆娜在廚房聽到女兒看完電影后模仿凱倫嘶啞的聲音說“我在非洲有個農場”, 然后為凱倫的悲劇感嘆: “失去愛情,失去農場,失去天堂,最后破落。” (Gurnah,2006)。卡迪為在朋友面前炫耀一番,故作深沉,憑著穆娜對她講的那些農場故事,強調自己母親在非洲住過農場,幻想像凱倫那樣生活過。盡管穆娜曾說過不是那樣的,卡迪仍舊固執己見,似乎這樣能證明她也有過凱倫那樣的生活。卡迪也沒有見到真正的非洲農場,這些在當代非洲城鎮長大的青少年都沒有見識到真正的非洲農場,只是通過電影和想象來充實對非洲農場的認知,繼而陷入西方營造的浪漫而優美的農場憧憬中,而對于經歷過農場生活的穆娜來說,電影中的農場是歐洲人的農場。盡管她很想沖進去告訴她們事實,但一想到這是女兒和同齡人之間的吹噓,她又止步不前,陷入了自己的沉思。

小說采用了亨利·詹姆斯式的中心意識(James,1970:338)的寫作手法,小說前半部分人物對話均以間接引語出現,沒有引號,人稱代詞轉換也比較突兀,這使得貌似簡單的文字和句式變得難以理解,要求讀者不時地停下來思考一下,此處的“她”是指上下文中的哪個人,穆娜是小說的中心意識,她聽到女兒的話,陷入對農場經歷的回憶。彼時的穆娜也是14歲,住在城鎮,父親常年不在家,母親負擔過重,患了嚴重的頭痛病。姨媽從農場趕來,把穆娜帶回農場,穆娜也因此失學了。沒有人關心她因去農場而影響學業的事,可見女性受教育問題向來不受重視。穆娜見到的農場建在一個斜坡上,斜坡底部有一條小溪,農場在房子后面,靠近溪流,占地僅六英畝。農場的夜晚是沉寂的,但那不是真正的寂靜,“因為有刮擦的聲音和沙沙聲,以及夜間無法形容的無聲的暫歇段。當她走到外屋時,寂靜帶著無聲的吼聲向她撲過來。睡眠中聽到的沙啞的喊叫聲,在睜開眼睛時消失了,她聽到溪水中青蛙沉重的呼吸聲”(Gurnah,2006)。這里與凱倫寬廣的農場形成鮮明的對比,穆娜暫住在這個小小的農場里,凱倫則擁有自己的大農場,人們在電影中看到的更多的是對非洲景色的呈現。格爾納對農場的描寫更多地放在了人與人之間的交流上,姨父帶著穆娜去公交站旁邊的小店時,會讓穆娜與店里的女人聊天,自己則到外面與樹下的男人聊天。

在非洲父權社會,男人和女人的生活空間是分開的,女孩自幼接受女性長輩的教育,遵守嚴格的道德觀,穆娜明白“她應該和姨媽在一起,因為她14歲了,而且是個女孩” (Gurnah,2006)。與姨夫相談甚歡的鄰居,因穆娜的到來頻繁來訪,而14歲的穆娜對陌生的異性鄰居充滿了好奇與畏懼,會因與他的一個對視、一個會心的微笑而高興不已,這是青春期少女性意識的萌發。但鄰居與穆娜的無聲交流引起了姨父姨媽的重視,刻意安排穆娜干活,減少與鄰居相見。穆娜意識到大人的顧慮,對鄰居產生戒備之心。而鄰居晚上果真跑到穆娜的窗前,試圖進入她的房間,此行為持續幾天,穆娜完全被對他的恐懼所籠罩,幸而在姨媽的幫助下逃過一劫。“據哈佛大學肯尼迪政治學院公布的一份數據顯示,未成年女性遭性侵比例最高的國家中,坦桑尼亞居第四,比例高達31%。脫離了家庭的庇護,女孩受到侵犯的概率更大。” (呂夏喬,2015:133) 格爾納將非洲農場更為真實的一面呈現給了讀者,它更有可能是你在電視上瞥到的“街道上擠滿了人,塵土飛揚的田野里孩子依偎著母親”(格爾納: 2006)。小說沒有跌宕起伏的情節,看似平靜的娓娓道來,卻埋藏著作者將真正的非洲呈現給世界的渴望,以及對非洲女性的關懷。

格爾納從非洲人角度講述非洲農場對比《走出非洲》,也是希望還非洲一個自然的生態環境。 歐洲人的到來滿足了人們對非洲的幻想,也對非洲造成了巨大的傷害。大片的原始森林被伐,動物被獵殺。凱倫的丈夫不僅是獵人,而且開辦公司,組織歐美人獵殺大型動物。1981年,恩古吉在丹麥的一次發言中把歐洲人筆下描繪的非洲劃為三類:商人的非洲、獵人的非洲、 小說家的非洲。而最后一種是危害最大的,并認為《走出非洲》的作者伊薩克·迪內森便是代表作家,“因為有愛的包裹,這本書包藏的種族主義傳染性極強,而這種所謂的愛不過是人對馬或者寵物的那種愛” (Ngugi,1993:132-5)。大眾對《走出非洲》的崇拜,因為這種“有愛的包裹”忽略了里面對非洲的破壞和對土著人的漠視。《走出非洲》一直在回避占有土著人土地的問題。肯尼亞首任國家總統肯雅塔(Jomo Kenyatta,1891-1978)在其人類學專著《面對肯尼亞山》中的“草地和公共用地”一節中指出,“那些所謂空地——含草地、供牲畜用的鹽巖和礦泉、公共活動場所、道路、森林———世世代代被劃作公用,雖然看上去無人管理,其實正如英國河口地區的沼澤,并非沒有主人”(Kenyatta,1965:36-8)歐洲人占地和賣地使原本以農耕為主的吉庫尤人土地被白人占領,原來的主人反倒成了“非法占地者”。

格爾納試圖重新定義人們心中的非洲農場,而不再是西方影片書籍中呈現的浪漫情懷,穆娜住的農場有著鄉下的沉寂,但那不是真正的寂靜,有夜間那種無法形容的聲音,能夠聽到自然和人的聲音。格爾納的非洲農場小且貧瘠,從草和葉子的氣味到天氣的最小變化,一切都有名字,而不是為獲得經濟利益而曬滿咖啡豆或養著奶牛的農場,這里的農場不只有美麗的自然風光,更是人與人之間的交流活動,是人的生活場所。

4.結語

《我母親在非洲住過農場》是對《走出非洲》的一種反寫,也是對真正非洲的刻畫,試圖擺脫西方的定勢思維。非洲大陸美麗和諧的生態大系統一直在遭受西方文明的侵害,非洲農場只是其中的一個側面。非洲不僅有乞力馬扎羅山、東非大裂谷這樣的著名旅游勝地,更是人類文化的起源。在全球化的大趨勢下,我們更應該從非洲作家的作品中探尋真實的非洲生活和非洲人民。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司