- 6

- +11

中國人最愛看的爆款,這個臺做出來了

中國人最愛看的爆款,這個臺做出來了 原創 洞照 九行

他們給中原文化披上高科技的外衣,讓傳統與國潮通過一個個“爆款”詩意聯結。

7月20日,河南衛視“中國節日”系列節目(下文簡稱“中國節日”)的工作園區被暴雨席卷。一樓的制作機房被淹,電腦、硬盤等設備無一幸免,很多素材就此報廢。這是“中國節日”節目組的至暗時刻。

“屋漏偏逢連夜雨”,河南省強降水范圍擴大,鄭州等多地7月底又遭遇新冠肺炎疫情沖擊。節目組選定的許多拍攝場地受到波及,他們被迫重新選址。制作周期不斷壓縮,有兩個計劃在冊的節目沒能制作完成。終于,《七夕奇妙游》帶著主創們的遺憾,如期播出。

那一晚,河南衛視憑舞蹈節目《龍門金剛》再次刷屏。

△剛猛、堅卓的金剛形象/《龍門金剛》截圖

這支團結而堅定的群舞,與之前的“爆款”《唐宮夜宴》《芙蓉池》《祈》是如此不同。它歡快、動感、包容、玄奧,迸發著不容抵抗的力量,連同《七夕奇妙游》的其他節目,彰顯河南的勇氣與情懷。

它們是對過去一個月里飽受磨難的河南人的激勵和撫慰,比美帶來的心動更為震撼。有網友評價道:“你永遠可以相信河南衛視。”

從偶然開始,在必然里演進

河南衛視總監劉林軍認為,“中國節日”的“炸圈”,有偶然,也有必然。其成功很大程度上得益于河南廣播電視臺(下文簡稱“河南廣電”)2020年開始實施的體制改革,包括更新部門管理體系,設立紀錄片工作室、導演工作室等;采用項目經理制,大型活動需通過內部競聘和招標形式決定主導權歸屬等。

同時,河南廣電整合文藝部、紀錄片工作室等,成立全媒體營銷策劃中心。

河南廣電全媒體營銷策劃中心在主任王春陽的帶領下,建立起一支以70后、80后為核心的骨干隊伍,他們大多是從廣播電視制作業務、專業技術崗位上成長起來的,不僅專業功底扎實,而且擁有前瞻性的創作視野。

△年輕化的團隊將動畫與真人,現代和傳統完美結合/《端午奇妙游》節目截圖

河南衛視“中國節日”主創團隊則以80后、90后為主,他們長期從事文藝節目創作、廣播電視節目制作等工作,且大多來自河南本省。今年春節到元宵節的多次節目出圈,在他們年輕的頭腦中,掀起了一場風暴。

“《唐宮夜宴》《芙蓉池》等的出圈有無規律可循?在制作過程中有哪些可以沉淀下來進一步完善的?”對此,節目組邀請了多個領域的專家、學者進行研討,最終明確了“弘揚傳統文化,講好黃河故事,以中國傳統節日作為抓手,打造中國節日IP”的發展思路。

關于如何選擇節日這一問題,主創團隊經過多番研討后決定,以歷經千百年形成的中國傳統節日為標準。河南廣電全媒體營銷策劃中心執行策劃徐娜表示:“只有這樣的傳統節日才有豐富的文化內涵。”隨后,端午節、七夕節、中秋節和重陽節加入了“中國節日”的大家庭。

在諸多藝術表現形式里,舞蹈的受眾基礎并非特別廣泛。總導演路紅莉坦言,舞蹈在“中國節日”里優劣共存。

△翩若驚鴻,婉若游龍/《祈》截圖

“舞蹈是一門用形體表達的藝術。相對于結合鏡頭表現,它的造型感很強,配合后期制作的特效,會呈現非常好的視覺效果,這是它的優勢;它的劣勢在于,對作品文化內涵的解讀和呈現是迂回的,不是直抒胸臆,讓人一下子就能聽到、看到的,需要一些理解和回味的過程。”

因此,他們在創作時突出舞蹈的優勢,用中國的舞風演繹中國的傳統文化,使舞蹈氣質、形體表達、文化內容和主題多方面吻合。既記錄舞蹈,也從全新的影視視角切入,運用當下的視聽手段,為節目做科技的賦能,詮釋其中蘊含的傳統文化。

“中國節日”的舞蹈編排以符合當今審美為出發點,加入科技手段,是為了強化創作者想傳達的主題。

以《龍門金剛》為例,路紅莉解釋道:“這個節目的基本舞蹈語匯是我們從龍門石窟金剛的石刻上查到的,有據可依。但是舞蹈的編排,包括音樂,就是現代風格的,符合當下的審美潮流。”

△飛天仙女與龍門石窟完美結合/《龍門金剛》截圖

為展現龍門石窟金剛形象,《龍門金剛》首先在龍門石窟的奉先寺實景拍攝,而后調動AR、360度拍攝手法、“子彈時間”等科技手段,擴充想象力和時空,如突出飛天的舞姿等,提升題材本身賦予節目的浪漫氣質。

“文化加科技”是“中國節日”的創作原則。科技不是炫技,它有血肉和靈魂,節目組將其與節目內容緊密結合,讓科技為內容服務。

傳統文化的歸來

貼近當代審美的節目面貌和對民族文化符號的全新演繹,讓“中國節日”的出圈成為必然。通過河南衛視的一系列“爆款”節目,中國傳統文化完成了一次振奮人心的歸來。與此同時,創作者也通過《唐宮夜宴》《龍門金剛》等節目,向單一化、片面化的畸形審美發起了挑戰。

“中國節日”的演員遴選標準因節目而異,路紅莉指出:“我們選擇演員,并不是依托當下流行的一些標簽,而是以符合節目的呈現為唯一準繩進行選擇。”

于是,我們看到,《唐宮夜宴》里的“唐小妹”豐腴嬌憨,深得大唐氣韻的精髓;《龍門金剛》中的金剛魁梧雄壯,英姿勃發,展現強有力的健康美。

在9月3日的河南復工復產啟動儀式上,《龍門金剛》原班人馬打造的《夢幻天馬》首次亮相。“金剛不壞,河南不敗。”國潮系列節目導演雪芬表示,“這是《龍門金剛》播出時想傳遞給大家的信念,我們希望《夢幻天馬》最終呈現的是一次精神上的延續。”

△通過河南衛視的一系列“爆款”節目,中國傳統文化完成了一次振奮人心的歸來。(圖/由被訪者提供)

8位金剛化身8匹戰馬,帶著時代的榮光和不朽的精神,自遙遠的古戰場奔騰而來。他們無懼風雨、縱橫疆野的英姿,正是河南人勇氣、凝聚力與信念的寫照。

中國人對于馬的感情綿延千年,在華夏文明中,這個具有神性的物種占據了特殊而不可替代的地位。主創為《夢幻天馬》注入的內涵十分豐富,不過導演施睿坦言,節目所能表達的有限,但它可能是一個開始。

“在節目之后,你可能會好奇而去搜索。也許你會因為青騅身中五箭的故事喜歡上它,或因為李世民給它寫的詩‘足輕電影,神發天機,策茲飛練,定我戎衣’而感興趣,進而去了解那段歷史。”施睿說。

△《夢幻天馬》中8位金剛化身8匹戰馬,帶著時代的榮光和不朽的精神,自遙遠的古戰場奔騰而來。(圖/由被訪者提供)

創作者提取昭陵六駿名字中的顏色意象,并從洛陽出土的唐三彩中提煉色彩,用在演員的服飾和造型上。

《夢幻天馬》告訴觀眾,唐三彩不止三種顏色,而是一生二,二生三,三生多彩。寶石藍、蒂芙尼藍等時下的流行色,早已存在于數千年前的文化遺產當中。施睿相信,充盈著他們創作過程的文化自信,也一定能引發年輕觀眾的共情。

傳遞和表達“中原文化”

雪芬擁有豐厚的從業經驗,她直言不諱:“文化節目的確很難做。”一線編導們早就習慣了不被看好,所以干脆沉下心來,鉆研自己想傳遞和表達的“中原文化”。

站在她和同行的角度,傳統文化無所謂流不流行,因為它從來沒有遠離我們的生活。“它是每個中國人的底色,是沉淀在血脈里的文化基因。”雪芬說。

河南歷史底蘊深厚,文化資源豐富。自確立“文化衛視”定位以來,河南衛視相繼將節目題材輻射到戲曲、武術、鑒寶、文字、成語等多個領域。

△每個節目都根植于傳統文化/《端午奇妙游》節目截圖

劉林軍認為,真正為河南衛視帶來目光停留的是文化創新。縱觀頻道今年以來的表現可見,內容創新和傳播創新的收效最為直觀。

“中國節日”打造出穿越時空、連接傳統與現代的“奇妙”系列。琴棋書畫、詩詞歌賦等文化遺產,借助匠心獨運的節目,變成看得見、摸得著、可體驗的融媒產品,吸引了大批90后、00后擁躉。

徐娜對這群年輕受眾印象深刻,年輕人不僅是傳播的專家,也是傳播的主角。只有搞懂他們的喜好和習慣,才能確保一檔節目的成功。王春陽表示,“小屏”是傳播“中國節日”的主要陣地。

“我們始終圍繞移動端的應用場景來策劃選題、制作內容,通過植入交互、開放、共情等互聯網傳播基因,剪輯出最核心、最精彩的內容,以精短、直觀、便捷的視聽傳播形態迅速傳播。”王春陽說。同時,中心注重持續話題發酵,以求打造長尾效應,放大節目影響力。

△剪輯最核心的華彩段落/《中秋奇妙夜》節目截圖

在互動性的傳播大趨勢下,河南衛視主動挺進微信、微博、抖音、B站等主流社交平臺,并加強了商業平臺的內容發布頻率和互動交流力度。

劉林軍告訴記者,河南衛視在主流社交平臺搭建了“河大衛”直播間,制片人、主力編導、鐵桿觀眾等現場揭秘節目幕后和亮點,有針對性地策劃連麥、逛吃、開盲盒等好玩的實時互動活動。

各欄目賬號、觀眾群除了自主運營,還與河南衛視官方賬號、頭部新媒體大號聯動,令河南衛視的全媒體熱度不斷升溫。

據王春陽介紹,今年上半年的5場“中國節日”特別節目,在海內外取得了不俗的傳播成績。2021年河南春晚全網點擊量超50億次、《元宵奇妙夜》全網點擊量超30億次、《清明時節奇妙游》全網點擊量超25億次、《端午奇妙游》全網點擊量超50億次、《七夕奇妙游》全網點擊量超25億次,中央媒體、國外媒體、商業網站紛紛關注、推介。

△b站的部分彈幕,“中國節目”系列節目俘獲年輕人/bilibili視頻截圖

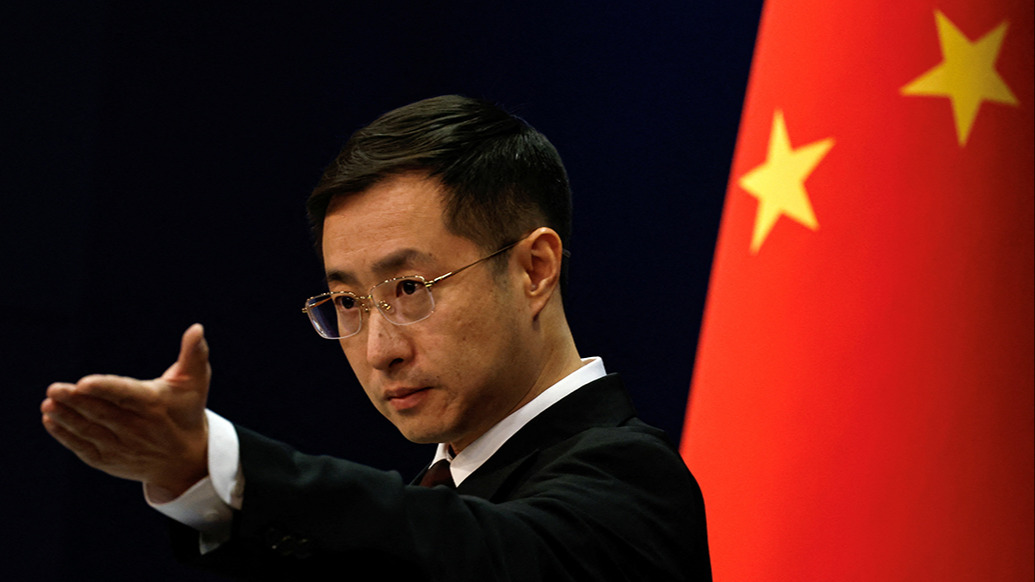

拍攝《龍門金剛》時,洛陽龍門石窟景區管委會給予節目組極大支持。節目播出后,節目和相關報道被新華社、《人民日報》、《光明日報》等多家央媒轉發。國務院新聞辦公室、外交部發言人趙立堅、汪文斌,我國駐外大使館、總領事館等,也紛紛用海外社交平臺和視頻平臺賬號轉發點贊。

剛猛、堅卓的金剛形象,成為不懼危難、捍衛正義、逐夢向上的中國力量的象征。

必須承認,出圈不等于完美。在主創們眼中,無論正面還是負面,觀眾的評價都具有同樣的價值。正如王春陽所言:“在網友們持續的關心、關注、激勵下,我們才有了更大的動力不斷進取、不斷進步,進而取得今天的成績。”

觀眾的反饋經常能打開節目組的思路。“網劇+網綜”思路編排下的首期節目《端午奇妙游》播出后,有網友指出網劇部分的劇情不夠細致、完美。這些留言促進了節目組的反思,觀眾也欣然看到,在9月19日播出的《中秋奇妙游》里,劇情環節得到顯著加強。

國潮讓我們與未來更近

在河南衛視的煥新歷程里,有一個持之以恒的目標:中華優秀傳統文化的時尚化表達。劉林軍表示:“從這個角度出發,我們堅持不懈地走自己的路,致力于讓傳統文化的表達更加廣譜化、年輕化、時尚化。”

國潮背靠繁盛的傳統文化符號,以文化自信為核心,是節目組進行創作的初心所在。他們把“國風”作為底色,把“潮”作為語境,堅持“不唯流量、不唯收視率、不盲從跟風”等理念,踏踏實實做內容,接連不斷地為觀眾和市場輸出精品。

△國風變“潮”/《龍門金剛》截圖

毫不夸張地說,2021年河南衛視春晚播出之前,人們對這個中原大省的印象還停留在樸實甚至“老土”之上。如今,有河南衛視的地方,就有“潮”這個字眼出現。“中國節日”是這場“潮臺”戰役的先頭部隊,但它從來不是孤軍奮戰。

除了國潮系列包含的節目,《梨園春》《武林風》《華豫之門》等一系列延續多年的文化節目,也在表達上向“潮”看,全面啟動IP化運營和全媒體營銷策劃工作。未來,我們將看到河南衛視的文化IP產業項目集群,在日常生活里體味實體化、生活化、動漫化和影視化的文創產品。

△爺爺奶奶愛看的《梨園春》/節目截圖

河南衛視的成功轉型,也離不開與時代的同頻共振。在雪芬看來,國潮的流行跟我們所處的時代有關,電視工作者的使命是通過各種藝術形式,表達和升華時代精神,“讓觀眾在看到這些作品的時候被感動”。

國潮是時代的大勢所趨。這個地方老臺的破冰不斷印證,年輕人并非不喜歡傳統文化,他們只是需要高級審美和新鮮技能,需要不斷刷新認知,去找尋傳統文化與自身生活和生命的契合點。

我們有理由相信,在這波瀾壯闊的浪潮里,河南衛視不是孤浪一朵。

本文系網易新聞?網易號新人文浪潮計劃簽約賬號【九行】原創內容,未經賬號授權,禁止隨意轉載

你期待河南衛視下一次的節目嗎?

洞照

本文首發于《新周刊》594 期

原文標題

《河南衛視,成為“潮臺”》

▼編輯 | 二叔公

排版 | 劉華強

文中圖片來源于網絡

原標題:《中國人最愛看的爆款,這個臺做出來了》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司